授業のコミュニケーション学

[第2回]「驚き」で生徒の興味を引く

奥原剛

- 2022.11.29

私は,髪の薄さと,影の薄さには自信があります。存在感が薄いのですね。髪がふさふさしていたころからそうでした。ところが,人生で一度だけ周囲の注目を集めたことがあるのです。

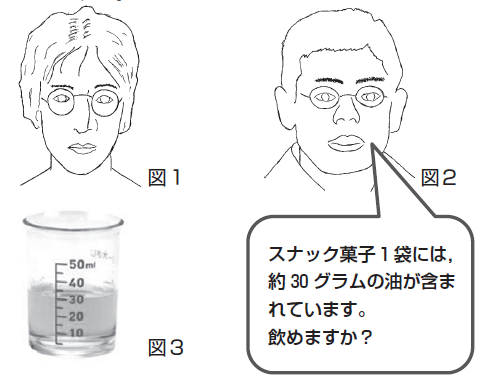

高校生のときでした。ひそかにジョン・レノンに憧れていた私は,ジョンのトレードマークの丸眼鏡を購入し,ジョンのつもりで心躍らせ登校しました(図1)。しかし,存在感が薄いため,周囲のだれもジョンに気づきません。休み時間に,私は財布に入れていたジョンの顔の切り抜きを,クラスメートの一人に見せました。すると,彼は,「ジョンやない! 瀧廉太郎や!」と,予想外なことをいいました(図2)。私のまわりに人だかりができ,「ジョンやない。タキ」「絶対にタキやで」と口々にはやし立てました。それ以後,高校を卒業するまで私は「タキ」と呼ばれることになりました。

私の丸眼鏡のいったい何が彼らの興味を引いたのでしょうか。「何が人の興味を引くのか」を研究してきた心理学者が何人かいます。ある学者は「Conflic(t 衝突)が興味を引く」といい,別の学者は「Incongruity(不調和)だ」と述べました。しかし,呼び方は違っても彼らの発見したことはほぼ同じでした。まとめると,「新しく得た情報が予想外で,自分の認識と調和しないときに,興味が喚起される」ということでした*1。すなわち,人は「予想外の驚き」を感じたときに,興味を引かれるのです。「どう見ても瀧廉太郎なのに,ジョン・レノン? はあっ?」という驚きが,クラスメートの興味を引いたと分析できます。

予想外の驚きが人の興味を引く例は,身近に多く見られます。たとえば,ワイドショーで視聴率があがるのは,清廉潔白なイメージの有名人が不祥事を起こしたときです。「え!? あの人が?」という予想外の驚きが人々の興味を引くのです。

驚きで興味を引くスキルを授業で使うこともできます。食生活に関する授業でこんな例はいかがでしょうか。「スナック菓子の食べ過ぎは体によくない」といった当たり前のメッセージでは生徒にスルーされるかもしれません。代わりに,「スナック菓子1袋には約30グラムの油が含まれています。計量カップでこれだけの量になります」といって,実際に油を入れた計量カップを生徒たちに見せます(図3)。そして,「スナック菓子を1袋食べたら,この油を一気飲みしたのと同じになります。飲めますか?」と尋ねます。この演出を使った授業を拝見したことがあるのですが,生徒たちは「オエッ!」とナイスなリアクションの表情で話題に食いついていました。先生方もご自身の知識や教科書の中身を見渡して,生徒に驚きを与えるネタはないかしらと,イマジンしてみてはいかがでしょうか。

*1 Loewenstein, G.( 1994) The Psychology of Curiosity:A Review and Reinterpretation. PsychologicalBulletin, 116, 75-98.

著者プロフィール

奥原 剛(おくはら つよし)

東京大学大学院 医学系研究科 医療コミュニケーション学分野 助教。

健康・医療にかかわる情報を,市民・患者にわかりやすく伝え,よりよい意思決定を促すための研究をしている。医療機関,健康保険組合,自治体等の医療従事者に対し,わかりやすく効果的な健康医療情報を作成するための研修をおこなっている。

一覧に戻る