授業のコミュニケーション学

[第5回]一人の中に二つの心

奥原剛

- 2024.05.28

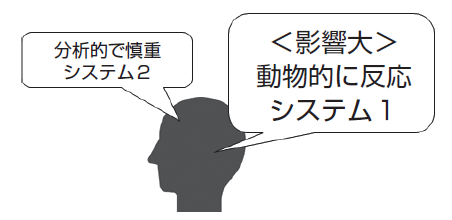

人は,二つの心をもつと言われています。一つの心は,「動物的な心」です。動物的な心は,刺激に対し瞬時に反応します(システム1と呼ばれます)。もう一つの心は,人間だけがもつ「分析的な心」です。刺激に対し,慎重に分析して対処しようとする心です(システム2と呼ばれます)。

たとえば,夜中に物音で目が覚めて「怖い!お化け?」と心臓がドキドキするのは,動物的なシステム1の反応です。その反応に対し,「いや,お化けなんていない。風の音だ」と,冷静になるよう自分に言い聞かせるのが,分析的なシステム2です。動物的なシステム1は,生存と繁殖,つまり,生き延びて,競争に勝ち,ときに協力し,子孫を残すことをめざします。一方,分析的なシステム2は,動物的なシステム1の反応をコントロールして,より適切な判断や行動をめざします。

私たちの頭の中では,多くの場面で,動物的なシステム1と,分析的なシステム2が,せめぎ合っています。たとえば,イラっと怒りが湧いた自分に,「まあ,怒るな,冷静に」と言い聞かせる自分。動物的なシステム1に個人差はほとんどありませんが,分析的なシステム2には個人差があります。つまり,分析的なシステム2の力によって,動物的なシステム1をコントロールするのが得意な人と,不得手な人がいます。

このように,人間の心を二つに分けるという考え方は,認知心理学,社会心理学,意思決定研究など幅広い分野で採用されている二重過程理論(dual-process theories)の考え方です。重要なのは,「分析的な心」より,「動物的な心」のほうが,人の判断や行動に与える影響が大きいのではないか,と言われていることです。「動物的な心」は“ 弾道的” で,引き金が引かれると動き続けると言われます。たとえば,人は口の中の唾液を飲み込みますが,コップにたまった自分の唾液を飲み込むのは嫌ですよね。動物的なシステム1にとって,コップの唾液は赤の他人のものかもしれず,感染症を防ぐために忌避するのが生存のために適切な反応です。分析的なシステム2が「自分の唾液だから汚くないよ」と,システム1の反応を制御しようとしても,忌避の弾丸は止まりません。

このような「二つの心」の考え方は,他者とのコミュニケーションに有益なヒントをくれます。たとえば,人の興味を引くためには,データを羅列し詳細な説明をする(つまり分析的なシステム2に訴える)よりも,競争や恋愛といった動物的なシステム1に訴えかけるほうがよいでしょう。

ハリウッドの映画脚本家のブレイク・スナイダーは,「人間は本能的で原始的なものに心を動かされる」「生き延びること,飢えに打ち勝つこと,…愛する者を守ること,死の恐怖に打ち勝つこと――こうした根本的な欲求には,万人の心をつかむ力がある」と言っています*1。動物的なシステム1に訴えかけるからです。「二つの心」で考えると,自分や他人の頭の中を理解しやすくなるでしょう。

* 1 『SAVE THE CAT の法則 本当に売れる脚本術』,ブレイク・スナイダー,フィルムアート社

著者プロフィール

奥原 剛(おくはら つよし)

東京大学大学院 医学系研究科 医療コミュニケーション学分野 助教。

健康・医療にかかわる情報を,市民・患者にわかりやすく伝え,よりよい意思決定を促すための研究をしている。医療機関,健康保険組合,自治体等の医療従事者に対し,わかりやすく効果的な健康医療情報を作成するための研修をおこなっている。

一覧に戻る