小中学校家庭科食生活領域における衛生と環境の視点とまな板の洗浄実験

千葉大学教育学部 米田千恵

(2018年4月1日発行 家庭科通信62号掲載)

1.はじめに

平成29(2017)年6月に小学校,中学校の学習指導要領解説が公示された1),2)。家庭科の内容についてみると,小学校,中学校の系統性を持たせ,「A 家族・家庭生活」,「B 衣食住の生活」,「C 消費生活・環境」の3つの枠組みとなっている。食生活に関する内容は,「B 衣食住の生活」に含まれ,小学校は⑴食事の役割,⑵調理の基礎,⑶栄養を考えた食事,の3項目である。中学校は⑴食事の役割と中学生の栄養の特徴,⑵中学生に必要な栄養を満たす食事,⑶日常食の調理と地域の食文化,の3項目である。特に小学校で栄養よりも調理の項目が先に出てきたことは特徴的であり,食事の役割を知り,調理の基礎を身に付け,栄養を考えた食事を摂り,食生活を営んでいこうという主体的な生活者の育成を目指しているのではないか,と個人的には読み取っている。

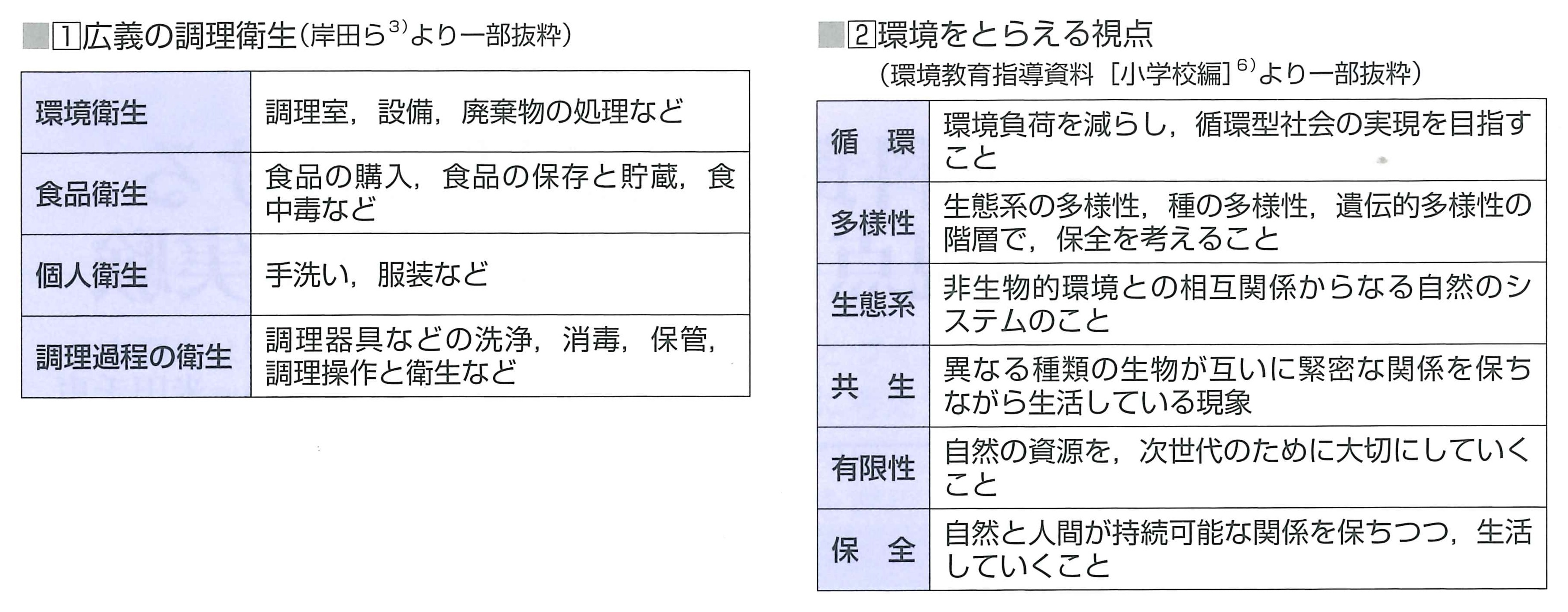

さて,昨夏に関東地方の惣菜店でO157による食中毒事件があり,食品の安全性の確保について改めてその重要性を意識した。調理の目的は,食品の衛生性の向上,栄養性の向上,そして嗜好性の向上であり,食品の洗浄や不可食部の除去,加熱操作によって,食品の衛生性が向上する。岸田ら3)は,調理に関する衛生(広義の調理衛生)について体系的に示している(■1)。環境衛生と食品衛生は,公衆衛生学や食品衛生学,細菌学などで多く取り扱われているのに対して,個人衛生と調理過程の衛生は比較的研究の少ない分野であることを指摘している。

一方で,家庭科の学習において環境教育の視点1.はじめにが組み込まれ,食生活の学習においても食品の選択,食品や食器の洗い方,ごみの処理などが扱われている。食生活の学習においては,衛生に留意し,健康の増進に寄与することが重要な目標であるが,環境教育の視点はどの程度組み込まれているのか,特に調理過程の衛生はどのように指導されているのかについて学習指導要領解説の内容から調べた4)。本稿では,平成29年に公示された新学習指導要領の内容について衛生と環境の視点を整理した。

また,食品が直接触れるまな板について,洗い方の指導の基礎資料として,まな板の洗浄実験を行ったので,その一部を紹介したい。

■1 広義の調理衛生(岸田ら3))より一部抜粋

■2 環境をとらえる視点(環境教育指導資料[小学校編]6))より一部抜粋

2.食生活領域における衛生と環境の視点

資料として,平成29年公示の小学校学習指導要領解説 家庭編1),中学校学習指導要領解説 技術・家庭編2)を用いた。家庭科の食生活の内容における衛生および環境に関する内容を一部抜粋し,衛生に関する視点は,岸田らの先行研究3)(■1)に基づき分類した。また,環境に関する内容は,環境教育指導資料[小学校編]6)に基づき,循環,多様性,生態系,共生,有限性,保全の6つの視点で分類した(■2)。

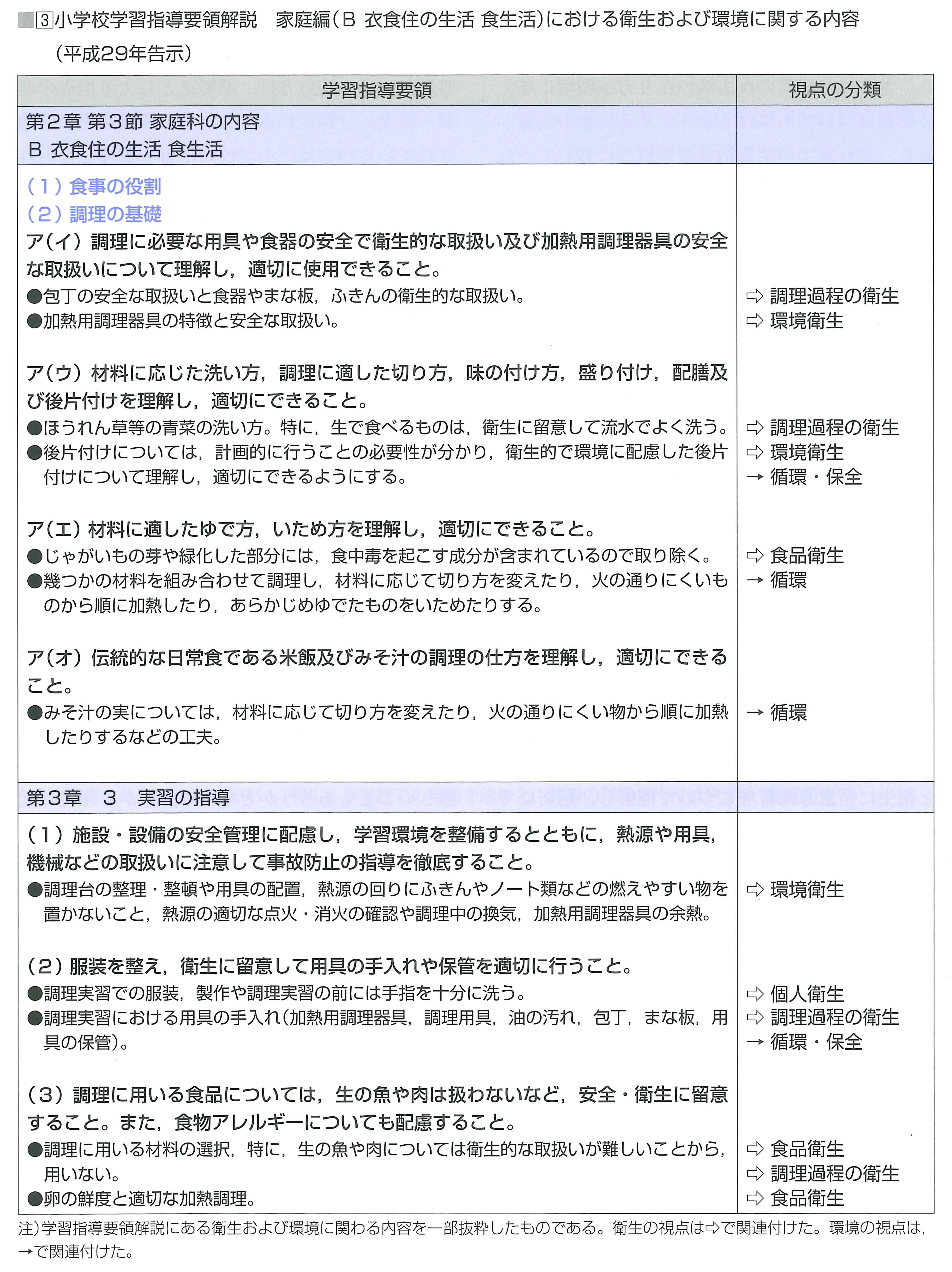

(1)小学校

小学校学習指導要領解説より食生活領域における衛生および環境に関する内容を抜粋したものを■3に示す。「⑵調理の基礎 アイ…用具や食器の安全で衛生的な取扱い…」の解説として「包丁の安全な取扱いと食器やまな板,ふきんの衛生的な取扱いについて理解し,適切に使用できるようにする。…まな板は水でぬらし,ふきんでふいてから使うこと,ふきんと台ふきんを区別して使うことなどについて理解し,適切にできるようにする。」と記載があり,調理過程の衛生に分類される内容であった。また,「加熱用調理器具の安全な取扱い」は環境衛生に分類される内容であった。アウは,加熱調理を除いた一連の調理操作についての項目であり,洗い方に関しては,「例えば,ほうれん草等の青菜は根や柄の付け根,葉のひだの部分に泥が付いている場合が多いことが分かり,水中で振り洗いをした後,流水で洗うことができるようにする。特に,生で食べるものは,衛生に留意して流水でよく洗うことができるようにする。」と記載があった。また,後片付けに関しては,環境衛生に分類され,かつ,環境教育指導資料の「循環・保全」の視点に基づくものと考えられた。具体的な内容は,「後片付けについては,計画的に行うことの必要性が分かり,衛生的で環境に配慮した後片付けについて理解し,適切にできるようにする。環境に配慮した後片付けについては,調理をすることによって出たごみや残菜,油などを排水口に流さないようにしたり,適切に分別したりできるようにする。また,水や洗剤を必要以上に使用しないように,汚れを余り布や古紙などで拭き取ってから洗うようにする。さらに,仕事の能率だけでなく,次に使用する場合を考えて扱ったり,保管したりすることの大切さについても気付くようにする。」と書かれており,平成20年公示以降,記述内容が詳しくなっている。さらに,「手順を考える」ことも新学習指導要領では新たな視点として盛り込まれている。例えば,アオのみそ汁の調理において,「火の通りにくいものから順に加熱したりするなどの工夫」は,一般的な調理の手順でもあるが,環境の視点では「循環」にも関連づいている。食品衛生に関する記述は,新たにじゃがいもが題材指定されたためにアエにおいて,じゃがいもの芽の取扱いが加わった。また,第3章の「3 実習の指導」において,生の魚や肉を用いないこと,卵の鮮度と加熱調理をすることが食品衛生に関する内容であった。調理に用いる食品の安全・衛生については,平成元年公示以降,「第3章 指導計画の作成と内容の取扱い」に詳しく記載されている。平成29年公示では食物アレルギー児の増加もあり,食物アレルギーに配慮することが記載されている。個人衛生に関しては,調理実習での服装や手指を十分に洗うことが記載されている。

また,食品が直接触れるまな板について,洗い方の指導の基礎資料として,まな板の洗浄実験を行ったので,その一部を紹介したい5)。

■3 小学校学習指導要領解説 家庭編(B 衣食住の生活 食生活)における衛生および環境に関する内容(平成29年告示)

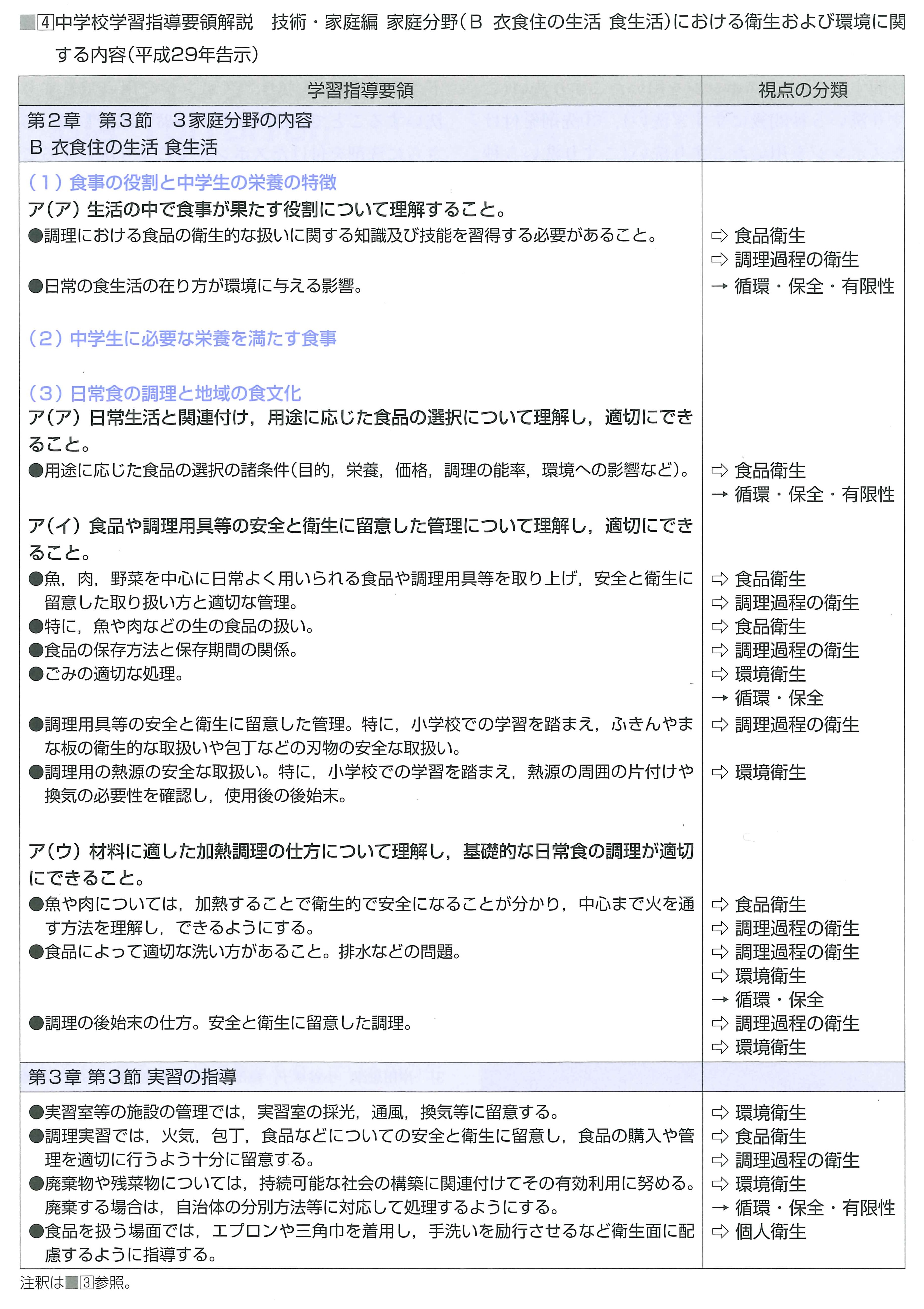

(2)中学校

次に,中学校学習指導要領解説より食生活領域について衛生および環境に関する内容を抜粋したものを示す(■4)。「⑴食事の役割と中学生の栄養の特徴 アア生活の中で食事が果たす役割について理解すること。」の項目において「食品の不適切な扱いによっては,食中毒などによって健康を損ねたり,生命の危険にもつながったりすることから,健康で安全な食生活を営むためには,調理における食品の衛生的な扱いに関する知識及び技能を習得する必要があることにも気付くようにする。さらに,日常の食生活の在り方が環境に与える影響についても気付くようにする。」との記載がある。これまでの学習指導要領解説において,食事の役割は健康との観点で記述されていたが,新学習指導要領では衛生と環境の視点が入っており,食生活を多面的にとらえている。また,「⑶日常食の調理と地域の食文化」の学習は「「C消費生活・環境」の⑴「金銭の管理と購入」や⑵「消費者の権利と責任」の学習との関連を図って扱うことも考えられる。」と示されていた。

「⑶アア日常生活と関連付け,用途に応じた食品の選択について理解し,適切にできること。」の項目で「目的,栄調,価格,調理の能率,環境への影響などの諸条件を考えて選択すること(中略)」と記載され,生鮮食品,加工食品の選択についても,生徒が主体的に考えることができるように配慮する,と記載されている。

中学校では扱う食品数が増えるため,食品衛生に分類される内容が小学校よりも増える傾向にあった。特に生魚や生肉の取扱いに関する記述があり,具体的には「アイ食品や調理用具等の安全と衛生に留意した管理について理解し,適切にできること。」の項目と「アウ材料に適した加熱調理の仕方について理解し,基礎的な日常食の調理が適切にできること。」の項目である。これらは食品衛生と調理過程の衛生の両方の視点となる記述があり,アイには「特に,魚や肉などの生の食品の扱いについては,食中毒の予防のために,安全で衛生的な扱い方を工夫できるようにする。食品の保存方法と保存期間の関係については,食品の腐敗や食中毒の原因と関連付けて理解できるようにする。」と記載されている。さらに,ふきんやまな板の衛生的な取扱いや調理用の熱源の安全な取扱いについては,小学校での学習を踏まえつつ,繰り返し指導されている。また,調理過程の衛生と環境衛生の両方の視点が入った内容として,アウに「調理操作に関しては,衛生的な観点などから食品によって適切な洗い方があることを理解させるとともに排水などの問題についても触れるようにする。」と示されていた。一方で,ごみの適切な処理,食品の洗い方は,環境をとらえる視点の循環・保全に分類される。これらの環境衛生に分類されている内容は,小学校の学習と重複した内容ではあるが,小学校学習指導要領解説ほど詳細に述べられてはいなかった。

また,「第3章 3 実習の指導」には,学習環境の設備に関する内容が記載されており,具体的には,環境衛生に分類される「実習室の換気と採光等に留意する。」の内容,個人衛生に分類される「服装については,…安全と衛生に配慮する」の内容である。また,平成8年の学校給食における集団食中毒の影響もあり,平成10年公示以降では,「学習環境を整備するとともに,…安全と衛生に十分留意する」と記述が加わっている。廃棄物や残菜物の処理に関しては,「持続可能な社会の構築に関連付けて」の文言が今回追加されている。

■4 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 家庭分野(B 衣食住の生活 食生活)における衛生および環境に関する内容(平成29年告示)

以上,平成29年公示小中学習指導要領解説を中心に食生活領域の衛生および環境の視点をみてきたが,後片付けの内容で衛生と環境の両者の視点が入っていた。安全と衛生に留意して調理実習を行う中で,環境への配慮の視点も入れることは難しいこともあろうかと考える。しかし環境に配慮した調理実習(例えばエコ・クッキングなど)を行う場面もある。また,小学校の調理実習の現場では,児童が洗剤を使いたがる,との声を聞いている。そこで,まな板に食品由来のモデル汚れを塗布し,洗浄後のまな板の食品成分の残存率について実験により調べた。汚れの種類や程度によって,どの程度の洗い方が,節水の観点も含めて望ましいのか検討することにした。

3.洗浄後のまな板に残存する食品成分

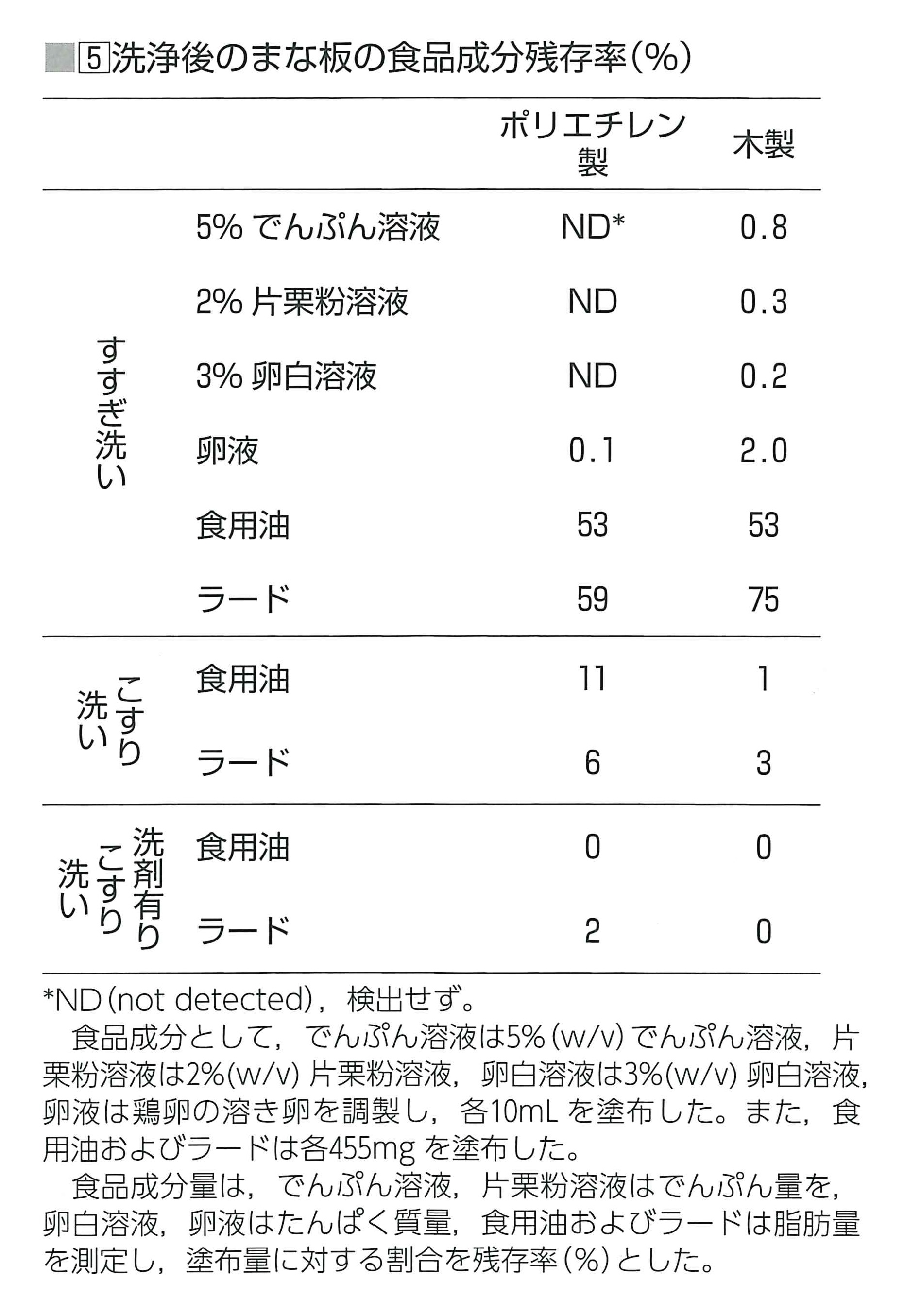

まな板はプラストマー素材(ポリエチレン製)と天然木素材(スプルス材,以後木製と称す)を用いた。まな板の中央部に正方形(10cm×10cm)の検査部分を設定し,そこにモデル汚れとなる食品成分(5%でんぷん溶液,2%片栗粉溶液,3%卵白溶液,卵液,食用油およびラード)を塗布し,3.洗浄後のまな板に残存する食品成分3種の洗浄方法,①すすぎ洗い(食品成分を塗布後,ただちに,まな板を流速60mL/秒の水道水で5秒間すすぐ),②スポンジを用いたこすり洗い(こすり洗い5秒間後にすすぎ洗い),③洗剤を付けたスポンジを用いたこすり洗い(こすり洗い5秒間後にすすぎ洗い)による違いを調べた。食品成分の残存量を求め,塗布した食品成分量に対する割合を残存率として示した。なお,食品成分を塗布する前にまな板は流水で5秒間濡らし,表面に残る水をふき取ってある。洗浄後のまな板の食品成分残存率を■5に示す。でんぷん溶液,片栗粉溶液,卵白溶液は,すすぎ洗いのみで1%以下の残存率であり,特にポリエチレン製まな板では検出されなかった。また,たんぱく質濃度の高い卵液は,すすぎ洗いだけでは残存があり,木製まな板に多く残る傾向であった。また,ここには示さないが,スポンジを用いてこすり洗いしたときは,ほとんど検出限界以下であった。

■5 洗浄後のまな板の食品成分残存率(%)

次に脂質由来のモデル汚れをまな板に塗布し,3種の洗浄方法で洗浄したところ,すすぎ洗い後のまな板の食品成分残存率は食用油で53%,ラードで59~75%となり,スポンジを用いてこすり洗いすることで,残存率1~11%に減少している。さらに洗剤を付けたスポンジでこすり洗いすることで残存率0~2%となった。こすり洗い後のまな板に残る脂質汚れは木製よりポリエチレン製に多い傾向がみられた。また,ここには示さないが,節水や排水汚濁の観点より,ふき取り操作の効果についても検討したところ,ペーパータオルでモデル汚れのふき取り後にすすぎ洗いしたまな板で食品成分の残存率が低くなった。調理実習の後片付けは時間に余裕のない中で行われるが,小学校での調理実習の場合は,汚れの程度によっては,洗剤無しでも汚れが落ちることを教師が知っておくと,児童が過剰に洗剤を使用することを防ぐことができるのではないかと考える。一方で,生の肉や魚を扱い,調理操作がより複雑となる中学校では,食品によってまな板の面を使い分けること,また,スポンジを洗剤でしっかりと泡立たせてから洗浄することが適切であることを教える必要がある。安全と衛生に留意することは重要であるが,「適切な」方法を家庭科の授業から発信してほしいと考えている。

文献

- 文部科学省.小学校学習指導要領解説 家庭編.2017.(PDF)

- 文部科学省.中学校学習指導要領解説 技術・家庭編.2017.(PDF)

- 岸田恵津,小谷章子,織部ミチ子.調理実習における教師の衛生意識に関する調査.日本家庭科教育学会誌.41(3),41-46,1998.

- 米田千恵,山本愛.小中学校家庭科食生活領域における衛生と環境の視点.千葉大学教育学部研究紀要.65,399-405,2017.

- 米田千恵,山本愛.洗浄方法の違いによるまな板の衛生状態の評価.千葉大学教育学部研究紀要.66,印刷中.

- 国立教育政策研究所 教育課程研究センター.環境教育指導資料[小学校編].2007.(PDF)

一覧に戻る