生徒がシナリオを自作する「悪質商法のロールプレイ」の実践

谷 昌之(大阪府立貝塚高等学校)

1.はじめに

本校は1941年に開校し,普通科,家政科,園芸科としての経験や設備をいかし,生徒個々の興味や進路に応じた多様な専門科目を展開する総合学科として2004年に改編されました。

家庭科では,1年生で家庭基礎を必修科目として開講しており,2年生以降は選択科目として食物系,保育系,被服系,住居系の科目を開講しています。近年では,学校設定科目として「食と学び」を開講し,食生活と保育の領域を融合した食育につながる学びを展開しています。

2017年度から2年間にわたり,金融教育研究指定校として,お金にまつわる教育の実践に力を入れています。家庭科,社会科,総合的な学習の時間など,それぞれの教科,科目の視点からアプローチすることで,お金に関して生徒の意識を高める取り組みを展開しています。

2.消費者教育の必要性と現状

消費者庁の報告によると,2016年に国民生活センターおよび全国の消費生活センターへ寄せられた消費生活相談は88.7万件,そのうち「取引」に関するものが約85% を超えているとされています。IT 技術の急速な進化による決済の電子化や消費活動の低年齢化,さらには2022年より成年年齢が18歳に引き下げられることにより,高校生であっても親の同意を得ずにさまざまな契約が可能となります。一方で,これまで未成年者の1 .はじめに消費者被害を救済してきた「未成年者取消権」が18歳,19歳になると行使することができなくなるため,これまで以上に若年者に対する消費者トラブルへの対策を強化していく必要があります。

さらに,高等学校では2022年より実施される次期学習指導要領において「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が提唱されており,重要事項として消費者教育の充実が取り上げられています。消費者教育については,小学校では「売買契約の基礎」,中学校の技術・家庭科では「計画的な金銭管理や消費者被害への対応」と,他の校種でも取り上げられており,高等学校では「多様な契約,消費者の権利と責任,消費者保護の仕組みについて家庭科,公民科で扱うこと」と示されています。

消費者教育は,消費者行政ならびに教育の変革の中で,その必要性を増すとともに,高校生が自分の問題であると考えることができるように,内容,手法ともに工夫し,さらに発展させていくことが強く求められています。

3.消費者生活分野の学習について

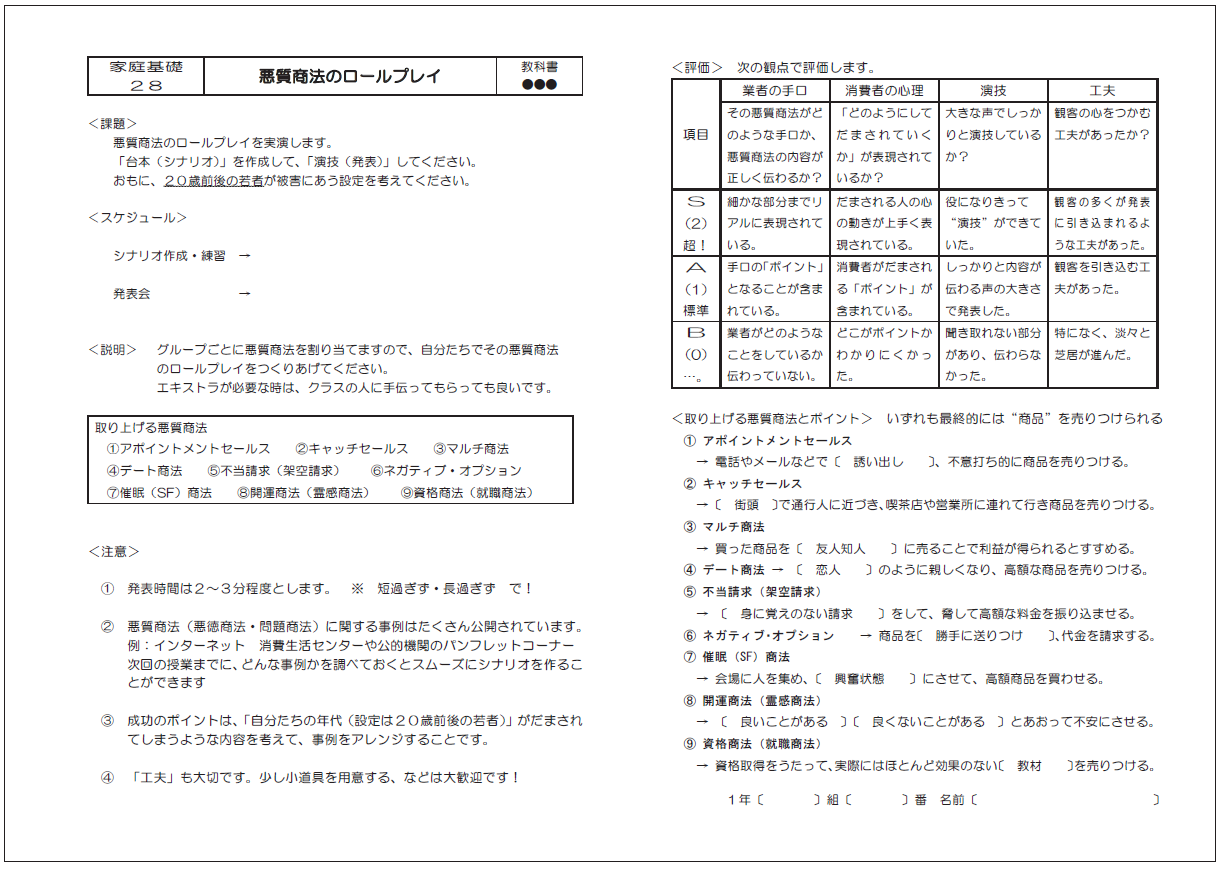

1年生の家庭基礎において,消費生活分野の学習を9時間配当しておこないました。指導計画は次の通りです。

(1)家計の収入と支出:1時間

「手当」や「控除」について学習し,給与明細書と1か月の生活費のモデルケースから,家計の問題点を指摘し,ライフスタイルも含めた改善策を考えるワークをおこなう。

(2)契約の意味:1時間

契約について,「権利」と「義務」の関係を整理し,契約事項を守らないとどのような不利益が起こるかについて学習する。

(3)さまざまな支払い方法:1時間

支払い方法の多様化について「先払い」「即時払い」「後払い」の時系列を用いて整理し,クレジットカードの仕組みや利用上の注意点を学習する。

(4)借金と返済:1時間

「借金」と「返済方法」について,仕組みや注意点を学習し,多重債務に陥る事例を用いて,いつの間にか多重債務に陥ってしまうことの怖さを読み解くワークをおこなう。

(5)悪質商法のロールプレイ:3時間 ※後述

(6)消費者行政:2時間

トラブルに巻き込まれたときに役立つ救済制度について学習し,相談窓口を紹介する。

4.「悪質商法のロールプレイ」の概要

これまで,悪質商法に関する学習を深めるために,臨場感あふれるビデオ教材を活用したり,既成台本を生徒に読みあげてもらったりとさまざまな教材や手法を試みてきましたが,リアリティをもたせて学習することが十分にできていないと感じていました。また,IT 技術の進歩なども相まって,悪質商法には新しい手口が次々と発生し,多様化しています。悪質商法による被害を防ぐためには,一人ひとりがそれぞれの悪質商法の具体的な手口や対処法などの「知識」を身につけるだけではなく,“怪しい”と気づく「感覚」を養う必要があるのではないかと考えました。

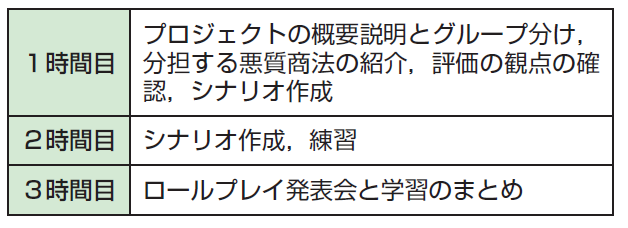

そこで,“ロールプレイ”の手法を応用して取り入れてみることにしました。生徒自身があえて「だます側」の視点に立ち,自分たちでシナリオを作成して発表するという実践を,3時間配当して次のようにおこないました(■1)。1グループの人数は4〜5名とし,各グループに悪質商法を1つ割り当てました。設定した課題,注意事項,評価の観点などは,次頁■2の通りとしました。

(1)授業を進める上で大切にしたこと

●考えるポイントを明確に示す

授業冒頭の概要説明において「20歳前後の若者が被害にあう設定(売りつけられる商品,業者の迫り方など)を考える」というポイントを明確に伝え,生徒に力を入れて考えてもらいたい部分をきちんと示すようにしました。この点をおろそかにしてしまうと授業のねらいが崩れてしまい,内容の乏しい単なる“発表会”になってしまう可能性があるからです。

●あえて,いきなりシナリオ作成に着手

また,少々強引にでも1時間目からシナリオ作成に着手させることで「わからない」「難しい」といった思いを生徒から引き出し,自分たちで「調べる」「考える」といった活動を促すようにしました。このことにより,2時間目の授業に向けて,担当する悪質商法の手口について自ら調べて来る生徒が多くなり,各グループのシナリオの内容が深まることにつながりました。

(2)授業をおこなう上での工夫

●活動を後押しするミニシート

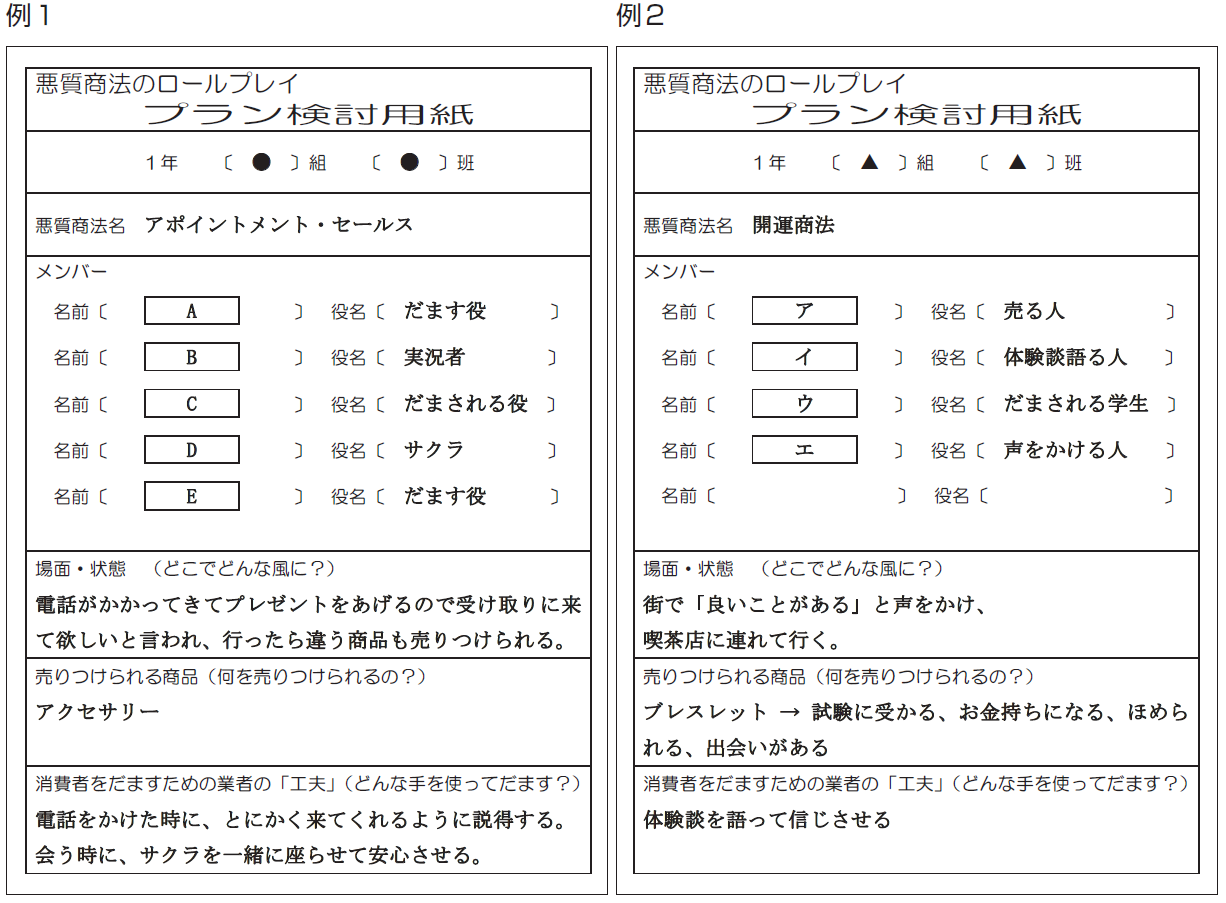

シナリオ作成にあたり,生徒にいきなり白紙の原稿用紙を渡すのではなく,シナリオ作成の鍵となる「場面・状態」「売りつけられる商品」「悪質業者の工夫」といった要素を記入できるようにしたミニシート(■3)を用い,段階(スモールステップ)を経て,生徒の活動を活性化させるようにしました。

●1グループの人数

1グループの人数を4〜5名としたことによって,「だます人」「だまされる人」以外の役割が生まれました。たとえば,複数人でだましにかかる二段構えの手口の再現,きっかけだけつくって途中で逃げる友人の存在,一緒にうろたえる家族,だまされたことに気づかせてくれる人の存在などがシナリオのリアリティを向上させ,生徒が悪質商法の構造や問題点について,深く考えることにつながりました。

(3)取り組みの様子から

●「20歳前後の若者」というポイントがいきた

各グループが作成したシナリオの内容を見ると,売りつけられる商品として「化粧品」「ブランド品(財布・バッグなど)」「開運グッズ」「健康食品」「ダイエット用品」など,自分たちの年代に近い若者を想定した商品があげられており,最初に示したポイントがいかされたものとなっていました。

●だます側の視点がいきた

内容としては,少々荒いセリフ回しの部分も見られましたが,だまされる“きっかけ”や“決めゼリフ”について,だます側の視点に立って考えた巧妙なものが多く見られました。悪質商法の実態に,より深く迫ることができていたと思います。

●メンバー間の相互作用

シナリオ作成の活動では,グループによっては一部の生徒によって進められ,グループ活動としてうまく機能していないのではないかと感じられるグループもありました。しかし,作業が進んで行くなかで,読み合わせをおこない,修正のための話し合いをおこなうといった過程を経て,メンバーが相互に作用し,内容を深めて発表会に向かうことができていました。

また,ほかのグループの発表を聞いてポイントをメモし,気づきや感想を自身のワークシートに記入する活動を通して,得た知識を整理させていくことができていました。

5.評価の観点と方法

評価に関しては,悪質商法の名称や特徴,トラブルに遭遇した際の対応などを考査に出題し,知識の定着を確認しています。ロールプレイは,パフォーマンス課題であることから評価が難しいところです。そこで,ルーブリックを作成して評価をおこないました。評価の観点を「業者の手口」「消費者の心理」「演技」「工夫」の4つとし,それぞれについて到達してほしい姿をできるかぎり具体的に文言化した「記述語」を,S・A・Bの3段階になるように設定しました(■2<評価>部分)。

このルーブリックを活用することで,教員による評価をスムーズにするだけではなく,活動前に生徒へ示すことによって,この活動の“がんばりどころ”が伝わり,活動を目標に沿ったものとして深めることができる効果も見られました。ルーブリックについては,現在,試行錯誤を重ねている途中です。観点や記述語の内容を生徒の発表内容と照らし合わせながら改善し,さらに精度を高めていきたいと考えています。

6.生徒の反応と今後の改善点

授業後の生徒の振り返りには,次のようなものが見られました。

(1)自らが発表したことによる気づき

「自分の演技だったら嘘臭くてだまされないと思ったけど,悪質業者はすごいと思ったし,改めて怖いと思った」「自分で調べてみて身近に危ないことがたくさんあることに気づいた」など。

(2)他班の発表からの気づき

「どんな感じでだまされていくのかがわかり,悪質商法の仕組みを実感できた」「資料だけではわからなかったけど,お芝居にすることでどんなやり取りでだまされるのかがわかった」など。

(3)シナリオを作成した過程での気づき

「初めはどうしていいかわからなかったけど,みんなで練習してシナリオを手直ししてよいものができた」など。

これらより,当初のねらいにあげていた,悪質商法について“怪しい”と気づく「感覚」を養うことについては,生徒が主体的に考え,活動することによって,ある程度達成できたのではないかと思います。今後の改善点としては,今回は「定番」の悪質商法を題材として取り上げましたが,ほかのさまざまな悪質商法や,近年増えてきている新たな手口の詐欺なども題材として取り入れられないか,検討していきたいと思っています。

(2019年4月1日発行 「家庭科通信」64号掲載)

一覧に戻る