中学生の睡眠負債の実態とその克服に向けて(上)

木田哲生

不登校と睡眠負債

だるい,頭痛い,なんとなく学校に行きたくない。このような言葉を,特に学校を休みがちな子どもから近年聞くようになりました。そして,試行錯誤する中でたどり着いたのが「みんいく(睡眠教育)」でした。

当時勤務していた中学校で「みんいく」を始めるにあたって,最初に行ったのが睡眠に関する実態調査です(平成27年2月)。調査によると全校生徒の7割が深夜0時までに就寝していたのに対し,欠席の多い生徒を抽出すると8割以上が深夜0時以降に就寝していました。また,全校生徒の約8割がほぼ定時(同じ時間)に就寝するのに対し,不登校の生徒の定時就寝の割合はわずか1割でした。

以上の実態を踏まえ,不登校改善には,これまで重視してきた「心の支援」に加え,睡眠(生体リズム)を整える「体の支援」を並行して行うことが有効だと予想できました。

中学生の睡眠実態

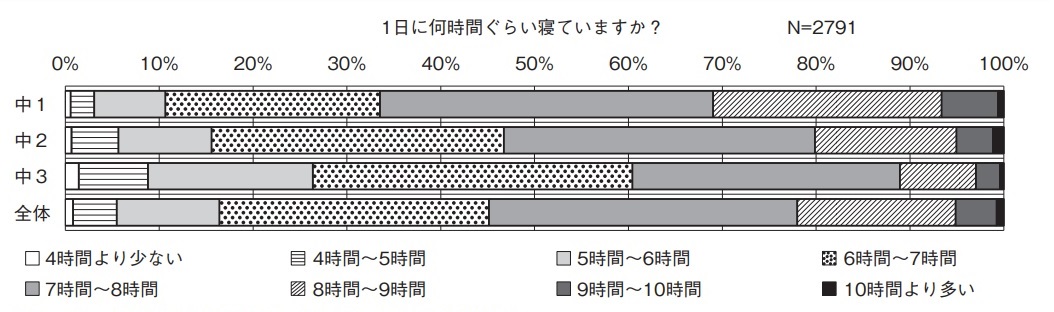

平成29年度,堺市立中学校の「みんいく」実践校が実施した「睡眠に関するアンケート調査(2791名)」の集計によると(図1),学年が上がるにつれて睡眠時間が短くなっていきます。その理由として,①スマホの利用,②習い事をする,③勉強のため(特に3年生)等があげられます。

三池(2014)は中学生の睡眠障害と疑われる要件として,7時間半以下の慢性的な睡眠不足をあげています。もちろん個人差はありますが,様々な研究データを踏まえれば,多くの子どもにとって8〜9時間が心身の健康に資する睡眠時間だと言えます。その点を踏まえ,図1のグラフで8時間以上寝ている子どもを見ると,中1で31%,中2で20.2%,中3で11.1%となります。逆に言えば,医学的に睡眠に課題がある子どもは,中1で7割,中2で8割,中3で9割にものぼることになります。

「みんいくが必要なのは,ほんの一部の子どもでしょう」という声も時々聞こえますが,以上の結果を踏まえれば多くの中学生にとって「みんいく」が必要です。

「みんいく」の成果

「みんいく」の内容をお伝えする前に,これまでの成果をみてみます。平成27年度から中学校区内の幼稚園,小学校,中学校,高校で取組んでいます。

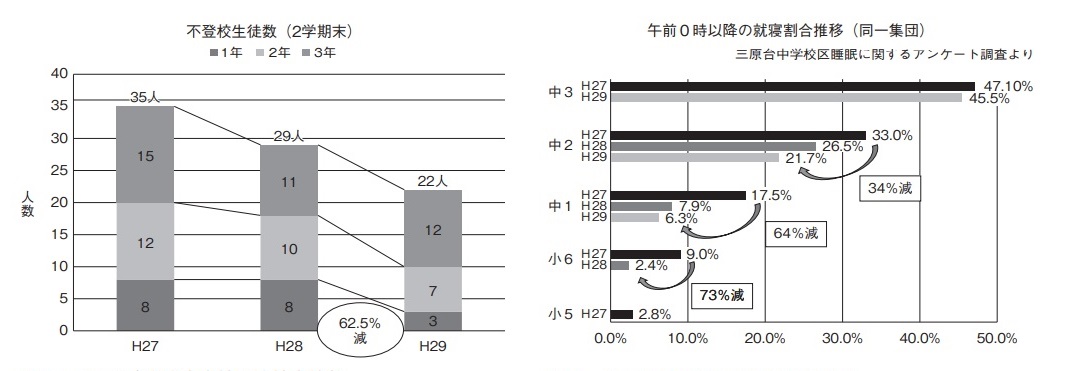

まず不登校についてですが,睡眠問題の改善が進むにつれて,中学校での不登校が3年間で37%改善しました(図2)。特に1年生の減少が大きく(62.5%減),その背景には小学校での「みんいく」が影響しているとみています。

図3は,校区内にある幼小中高を対象に毎年実施している睡眠調査結果の中の,午前0時以降の就寝者の割合を示しています。不登校数が最も少ない現在の中1は,小学5年から「みんいく」を行い,小学6年になると,「みんいく」を始める前の6年生と比べ,73%減少しています(9%→2.4%)。そして,この学年が中学校に入学した段階と,「みんいく」を始める前の中1とを比較すると,64%減少しています(17.5%→6.3%)。このように,小学校での実践が中学校入学後の生活に良い影響を与えていることがわかりました。

また,睡眠問題の改善によって,中学生の自己肯定感や学習への集中力が改善されている様子も確認できました。加えて,体調不良生徒の改善,保健室来室の減少,昼寝の減少,無気力の改善,暴力行為の減少,担任からは姿勢がよくなる,声が大きくなる,目を合わして話すようになる,といった子どもの変化の実感が報告されています。

みんいく三角形

「みんいく」の実践の範囲は,直接的には生徒に対する校内での個別および集団の指導がある一方,家庭での生活習慣も対象であり,かつ乳幼児期からの家庭教育が基盤であることから,家庭の啓発を目的とした校外での実践も含まれます。ただし本稿では,校内の「みんいく」に限って述べます。

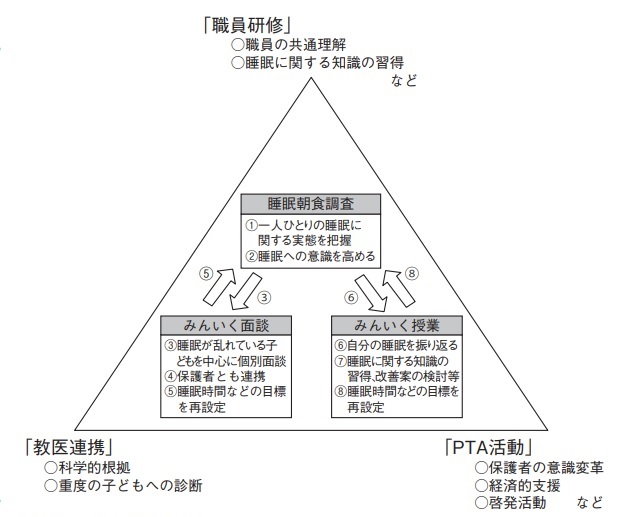

校内の「みんいく」を編成する重要な柱は,全校生徒対象の「睡眠朝食調査」と「みんいく授業」,個別の「みんいく面談」です。まず全校生徒への「睡眠朝食調査」によって,子どもたち一人ひとりの睡眠実態を把握します。その後,「みんいく授業」を実施することで睡眠への意識向上を図るとともに,実際に睡眠が乱れている生徒には個別の「みんいく面談」を実施し,具体的な行動改善を支援します。

これら校内の取り組みを支えるのが「専門医」と「PTA」です。「みんいく」は,教育と医療の連携「教医連携」を中心に据え活動しており,睡眠指導や教材開発などの点でご指導をいただいています。また「みんいく」をPTA活動と位置づけることで,保護者への啓発が進み,睡眠改善に欠かせない家庭の協力を得やすくなります。

以上,校内の「みんいく」をまとめたものが図4の「みんいく三角形」(木田,2017)です。校内の実践を「職員研修」「教医連携」「PTA活動」の3点で支えています。つまり「みんいく」を効果的に進めるには,子ども,教員,医師,保護者の4者による参画が大切だということです。

また,図には示されていませんが,このような活動を外部から支えているのが教育委員会などの「行政」です。行政の「費用支援」や「啓発活動」が継続的な活動の基盤となっています。

次回の「中学生の睡眠負債の実態とその克服に向けて(下)」では,「みんいく」の具体的な内容についてご紹介します。

<参考文献>

・三池輝久(2014)子どもの夜ふかし脳への脅威.集英社新書.

・木田哲生(2017)睡眠教育のすすめ.学事出版.

詳しくはこちら

一覧に戻る