「助けて」が言えない子どもたち ―子どもたちに広がる市販薬の過量服薬(オーバードーズ)の理解と支援

④市販薬の販売制度の現状と課題――販売時のさりげない「おせっかい」

嶋根卓也(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部)

風邪薬を買おうとドラッグストアに行った際、店員からいろいろ質問されるようになったなぁと感じている人も多いと思います。商品が陳列されている棚に空箱が置いてある場合や、「法令により原則としてお一人様一個限りの販売」といった表示を見かけた人もいるかもしれません。

実は、こうした販売方法は、市販薬の乱用対策の一環として実施している取り組みです。今回は市販薬の販売制度からみた乱用対策の現状と課題について考えていきたいと思います。

市販薬はどのように販売されているか

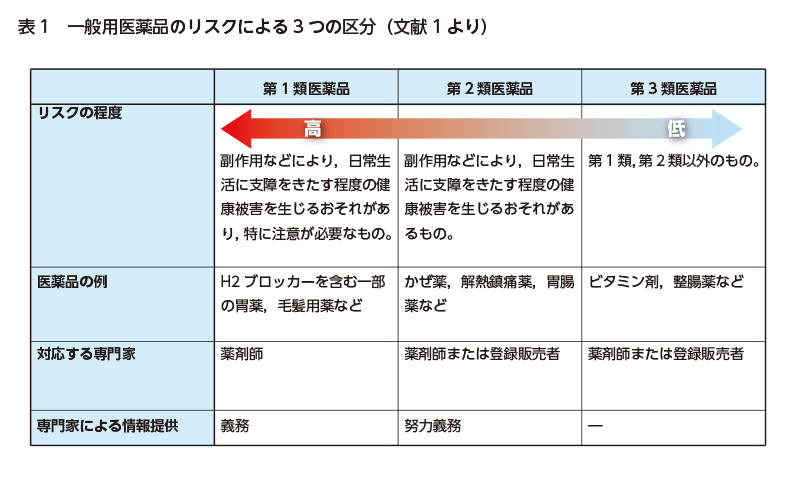

薬局やドラッグストアで販売されている市販薬(一般用医薬品)は、リスクの程度に応じて、第1類医薬品(特にリスクが高いもの)から第3類医薬品(リスクが比較的低いもの)までの3グループに分類されています(表1)。分類に応じて、販売できる専門家の職種(薬剤師あるいは登録販売者)や、販売時のルールが細かく決められています。

例えば、第1類医薬品は、薬剤師だけが販売することが可能であり、文書による情報提供が法令(薬機法)で義務付けられています。この分類ができたのが2009年です。その後、2014年には「濫用等のおそれのある医薬品」という枠組みが登場しました。エフェドリン、ジヒドロコデイン(前回記事参照)などの6成分が指定され、1人1包装単位(1箱、1瓶等)での販売がスタートしました。

当初は、一部の成分に対して「鎮咳去痰薬に限る」といった医薬品カテゴリーによる規定があったため、乱用の対象となっている風邪薬に同成分が含まれていたとしても、販売規制の対象から除外されていました。しかし、2023年の法改正により、これらの除外規定が撤廃され、医薬品のカテゴリーに関わらず、当該成分を含む市販薬はすべて「濫用等のおそれのある医薬品」に該当することになりました。また、購入者が子ども(中学生、高校生等)である場合は、氏名、年齢、使用状況を確認するなどの販売ルールが強化されました。

こうした厳格な販売ルールがあるにも関わらず、市販薬の乱用問題は拡大する一方です。では、現在の販売制度にはどのような課題があるのでしょうか。

現在の販売制度にはどのような課題があるか

第一の課題は、「買い回り」の問題です。店舗ごとに販売個数を制限しても、いくつかの店舗を意図的に回れば、比較的短時間のうちに複数個の市販薬を入手することが可能です。繁華街を中心として無数に点在するドラッグストアの状況を考えると、現在の販売ルールが大量・頻回購入の抑止力になっていないことは明白でしょう。

第二の課題は、対面販売が徹底されていないことです。乱用の対象となっている市販薬の多くが第2類医薬品に分類されていることから、薬剤師による対面販売は必須ではなく、情報提供も「努力義務」という法的な拘束力のない規定になっています。また、第1類から第3類までのすべての市販薬は、インターネットで販売することが可能であり、購入者の表情や言動を確認することが難しくなっています。

そして、第三の課題は、指定成分の問題です。精神科医療施設における依存症患者を対象とする全国調査によれば、市販薬を主たる薬物(現在の精神科的症状に関して、臨床的に最も関連が深いと思われる薬物と定義)の内訳をみると、デキストロメトルファンやジフェンヒドラミン(前回記事参照)など、「濫用等のおそれのある医薬品」として指定されていない成分も乱用や依存の対象となっていることが報告されています。乱用実態に即した成分指定の見直しが必要です。

今後の販売制度の行方

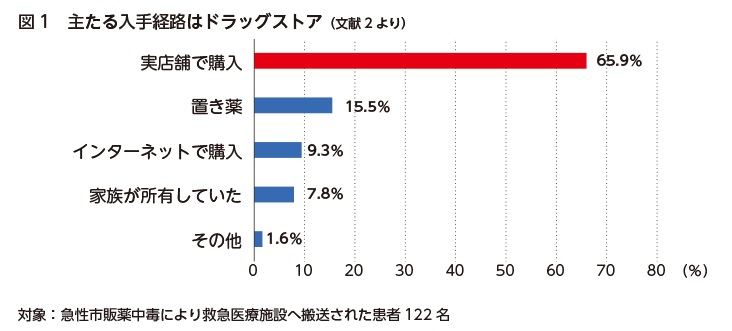

今、医薬品の販売制度が大きく変わろうとしています。厚生労働省は2023(令和5)年度に「医薬品の販売制度に関する検討会」を開催し、「濫用等のおそれのある医薬品」に関する新たな販売制度案を取りまとめした。2024(令和6)年1月に公表された改正案の中で、私が着目していることの一つは、「薬剤師あるいは登録販売者(以下、薬剤師等と表記する)による対面販売を原則」という点です。なぜなら、市販薬を乱用している人の多くが、乱用する市販薬をドラッグストアなどの実店舗で購入していることが明らかになっているからです。

例えば、急性市販薬中毒による救急搬送された患者を対象とする調査によれば、市販薬の入手先は「実店舗での購入」が最も多く、「インターネットで購入」を大きく上回っています(文献2)(図1)。

購入から入手までのタイムラグが生じるインターネットよりも、衝動的に「オーバードーズしたい」と思った時にすぐに手に入るドラッグストア等の実店舗が主たる入手先になっていると考えられます。この事実は、市販薬を販売している実店舗だからこそ、気がつけること、関われることがあるということを意味しています。

つまり、対面販売を通じて薬剤師等が患者の症状や購入状況を確認しながら、積極的にコミュニケーションを図ることで、潜在的な乱用リスクに気づけるチャンスが増える可能性があると言えます。

「ゲートキーパー」によるさりげない”おせっかい”

購入者の潜在的な乱用リスクに気づいた際には、薬剤師等は販売の可否を判断するだけでなく、積極的に声をかけ、話を聞いたり、必要な支援につないだりするような「ゲートキーパー(命の門番)」の役割を果たすことも重要です。ゲートキーパーとは、従来、自殺予防の分野で使われてきた用語、概念です(文献3)。自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応(悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る)を図ることができる人のことです。

「症状のことを聞かれたことは一度もなかったし、たぶん売る側も僕が乱用するために買っていたことは薄々わかっていたと思う。僕をしかってくれる薬剤師なんて一人もいなかったです」

これは、市販の鎮咳薬の乱用を繰り返し、薬物依存症となった患者の言葉です。

「何か困っていることありませんか」「よかったら話を聞かせてくれませんか」といった薬剤師等によるさりげない声かけが、乱用を繰り返す当事者にとっては、乱用にブレーキをかける抑止力や、支援につながるきっかけとなります。

とはいえ、薬剤師等の多くがメンタルヘルス支援に明るいわけではありません。市販薬の乱用・依存のリスクのある患者さんの特徴、そうした患者さんとのコミュニケーション方法、そして地域の専門的な支援機関などについて学ぶ必要があります。私自身は、薬剤師向けのゲートキーパー研修プログラムの開発に着手するともに、インターネットを通じてゲートキーパー研修プログラムの普及を進めています(文献4)。

今回は市販薬の販売制度の現状と課題についてお伝えしました。次回は、若者たちの間で市販薬の乱用・オーバードーズが増えている背景、特に心理的な背景について着目していきたいと思います。

<参考文献>

1. 政府広報オンライン. 医薬品のネット販売を安心して利用するために.

2. 上條吉人, 他. 救急医療における薬物関連中毒症例に関する実態調査:一般用医薬品を中心に(2022年). 厚生

労働行政推進調査事業費補助金(医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業)「薬物乱用・

依存状況の実態把握と薬物依存症者の社会復帰に向けた支援に関する研究」(研究代表者:嶋根卓也)令和4年

度総括・分担研究報告書. 国立精神・神経医療研究センター, 2023: 141-158.

3. 嶋根卓也. ゲートキーパーとしての薬剤師: 医薬品の薬物乱用・依存への対応. Yakugaku Zasshi. 2013; 133:

617-630.

4. 嶋根卓也, 他. 大手チェーンドラッグストアにおける市販薬販売の実態に関する研究.厚生労働科学研究費補助金

(障害者政策総合研究事業)「処方薬や市販薬の乱用又は依存症に対する新たな治療方法及び支援方法・支

援体制構築のための研究」(研究代表者 松本俊彦)令和5 年度総括・分担研究報告書. 国立精神・神経医療研究

センター, 2024: 35-52.

詳しくはこちら

一覧に戻る