「助けて」が言えない子どもたち―子どもたちに広がる市販薬の過量服薬(オーバードーズ)の理解と支援

⑤子どもたちの間で市販薬の乱用・オーバードーズが増えている背景

嶋根卓也(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部)

市販薬の過量服薬(オーバードーズ)が子どもたちの間に広がる背景にはどのような要因があるのでしょうか。今回は、オーバードーズの背後にある心理的要因、そして子どもたちを取り巻く社会的な要因について考察していきたいと思います。

“古くて新しい”課題

市販薬の乱用問題は今に始まったわけではなく、1980年代にも咳止めシロップの乱用が社会問題となった過去があります。当時の研究、例えば精神科医療につながった依存症の患者を対象とする調査によれば、咳止め薬の依存症例は、覚醒剤の症例に比べて年齢が若く、高学歴であるといった特徴が報告されており、これは現在の患者とも共通しています。また、両親の過保護、父親の不在、両親の離婚といった複雑な家庭環境で成育している点も似ています。

しかし、現在の状況とは大きく異なる点があります。それは乱用の動機です。かつての乱用動機は「友人に誘われて」「好奇心から」といった遊び目的での要素が強かったようです。一方、現在の乱用動機は、自らが抱える「生きづらさ」を反映したものが多いようです。例えば、市販薬の乱用を繰り返している人たちに「どのような時にオーバードーズしたくなるか」と尋ねると「気持ちが落ち込んでいる時」「何も考えたくない時」「つらいことを思い出したくない時」「死にたい時」といった答えが返ってきます。つまり、何らかの「生きづらさ」への対処行動としてオーバードーズを行っていると理解することができます。

「生きづらさ」の根っこ

この「生きづらさ」の原因は人によって異なりますが、これまで私がお会いしてきた当事者・患者さんの様子を振り返ってみると、家族関係や友人関係など対人関係に起因するストレスやトラウマを抱えている人が多いように思います。過去の研究においても、薬物問題を抱えた人たちの特徴として、家庭環境が不遇である場合や、虐待を受けるなどのつらい体験を有する場合が多いことが報告されています(文献1・2)。こうしたつらい体験は、「小児期の逆境体験(Adverse Childhood Experiences:ACE)」と呼ばれています。小児期の逆境体験が繰り返されると、次第に自己評価が低くなり、「自分なんて価値のない人間だ」「どうせ誰も助けてくれない」と考えるようになります。

わが国の若年者における自殺死亡率は諸外国に比べて高く、15歳~29歳における死因の半数以上は「自殺」によるものです(文献3)。児童相談所における虐待相談件数(文献4)は過去最多を更新しており、小中学校における不登校児童の生徒数も過去最多を更新しています(文献5)。こうした事実を踏まえると、「生きづらさ」を抱える子どもたちは確実に増えていると言わざるを得ません。

嫌な時間を進める魔法のクスリ

シラフでいることがつらい人たちにとって、市販薬のオーバードーズは、一時的な効果であるとしても、つらい気分を麻痺させ、嫌な時間を先に進めてくれる「魔法の道具」となります。しかし、薬の効果が切れても、根っこにある「生きづらさ」は変わらず存在しているため、再び薬に頼らざるを得ないという悪循環が繰り返されます。本当はつらい気持ちを誰かに理解してもらいたい、でも自分から「助けて」とは言い出せず、その気持ちを薬と一緒に飲み込んでしまっているような状態です。

SNSによる情報拡散がきっかけに

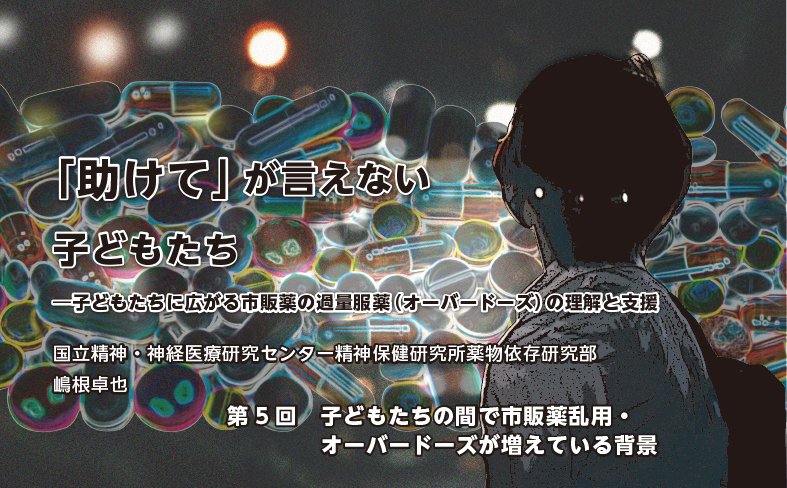

オーバードーズ問題を加速化させている要因の1つがSNSであると考えられます。現在、オーバードーズに関連するさまざまな情報が、SNSを介してスピーディーかつ広範囲に拡散しています。

市販薬の乱用を始めるきっかけがSNSの情報であったというケースはよく見られます。例えば、市販薬のオーバードーズにより救急搬送された急性中毒患者を対象とした調査によれば、市販薬に関する情報源は「インターネット検索」が最も多かったことが報告されています(図1)(文献6)。

私は、こうした事実に対して、子どもたちからスマートフォンを取り上げるべきとか、使用制限を強化すべきとはまったく考えていません。学校にも家庭にも居場所がなく、孤立状態にある子どもたちにとって、SNSはある種の居場所となっているケースが少なくないからです。そういった子どもたちからSNSを取り上げることは、かえって孤立を深めることにつながります。

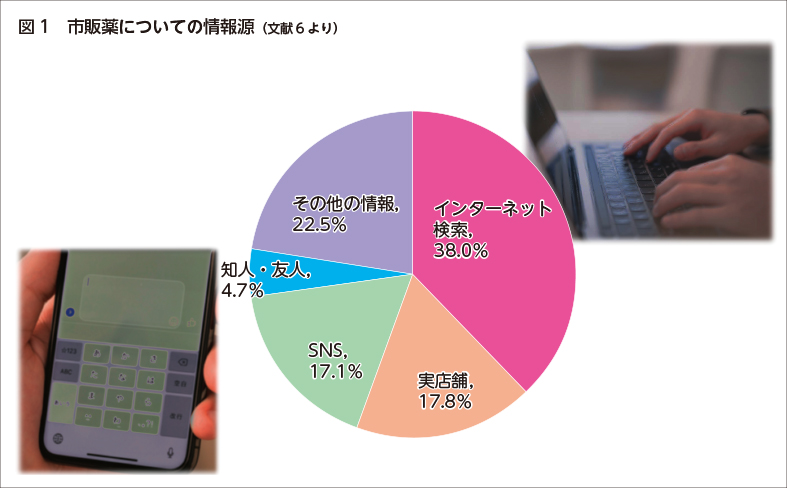

オーバードーズに関する情報がSNSを介して子どもたちに拡散しているのであれば、むしろ、SNSを介して相談や支援に関する情報を伝えていくことが有効ではないでしょうか。最近は、LINEなどのチャット機能を活用したSNS相談の窓口を設置する自治体やNPOが増えてきました(図2)(文献7)。SNS相談は、電話相談や来所相談に比べて利用に対するハードルが低いサービスです。薬物乱用防止教室を通じて、あるいは保健室やカウンセリング室で個別支援を行う際に、こうした情報をぜひ伝えていただきたいです。

さて、この連載もいよいよ次回で最終回です。市販薬の問題を抱えた子どもたちの存在に気づいたら、どのような関わり方が有効となるか。保健体育科の先生方や養護教諭の先生方に向けたメッセージをお伝えします。

参考文献

1. Afifi TO, et al., Asmundson GJG, Sareen J, MacMillan HL. Adverse childhood experiences (ACEs), peer

victimization, and substance use among adolescents. Child Abuse Negl. 2020; 106: 104504.

2. Takahashi M, et al. Prevalence of adverse childhood experiences and their association with suicidal

ideation and non-suicidal self-injury among incarcerated methamphetamine users in Japan. Child

Abuse Negl. 2022; 131: 105763.

3. 厚生労働省. 令和4年版自殺対策白書.

4. こども家庭庁. 令和4年度児童相談所における児童虐待相談対応件数.

5. 文部科学省. 令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要.

6. 上條吉人, 他. 救急医療における薬物関連中毒症例に関する実態調査:一般用医薬品を中心に(2022年). 厚生

労働行政推進調査事業費補助金医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業「薬物乱用・依存

状況の実態把握と薬物依存症者の社会復帰に向けた支援に関する研究(研究代表者:嶋根卓也)」令和4年度

総括・分担研究報告書,国立精神・神経医療研究センター, 東京, 2023, pp141-158.

7. 厚生労働省. まもろうよこころSNS相談.

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る