中学生の睡眠負債の実態とその克服に向けて(下)

木田哲生

睡眠・朝食調査

前回の「中学生の睡眠負債の実態とその克服に向けて(上)」でご紹介した「みんいく(睡眠教育)」の校内指導の起点として特に重要なのは図1の「睡眠・朝食調査」です(以下,睡眠票と略記)。睡眠票で実際の睡眠状況を確認すること,言い換えれば,自分の「現実」を捉えることが「みんいく」のスタート地点となります。前日の寝ている時間を黒くぬりつぶすだけの簡易なもので,慣れれば1分ほどで書くことができます。学校での昼寝もぬりつぶし,また夜中に起きた場合は空白にします。

この睡眠票により,普段意識することが少ない「自分の睡眠」について,睡眠の良い条件である「質」「量」「タイミング」が可視化できます。この睡眠票は実際に病院で使用しているものを改変しました。

2週間の記入の後,生徒自身に「チェックポイントシート」をもとに振り返らせ,自分の課題に気づかせます。また睡眠票には,「睡眠の可視化」に加え,「朝ごはんを食べた」「自分で起きられた」「今,スッキリしている」の三項目の質問を設けており(右端),どの項目も睡眠と密接な関係にあり,生徒に意識させたい内容です。さらに,保護者がコメントを記入する欄を設け,保護者との普段の会話や懇談等の場において活用しています。

調査実施後,教員が一人ひとりの調査票をチェックし,大きく乱れている生徒に関しては睡眠票を用いて個別面談(みんいく面談)を実施することで具体的な改善を図ることができます。

.jpg)

睡眠とスマホ

「みんいく」において避けては通れないのが,スマホ,パソコン等メディアの利用に関する指導です。結果から言いますと,これまでの実践研究において,改善した中学生の多くが就寝前のスマホ,パソコン等の利用を制限することができました。逆に言えば,スマホ,パソコン等の利用制限ができなかった子どもは,睡眠状況が改善していないのです。このような結果を踏まえると,「睡眠改善」と「スマホ等の利用制限」は車の両輪のような関係にあると言えます。

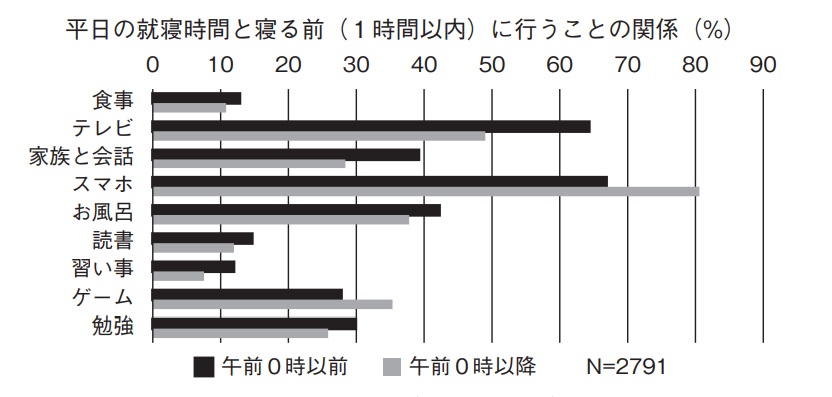

図2は,平成29年度に堺市立中学校の実践校が実施したアンケート調査における,中学生の平日の就寝時間と寝る1時間前に行うことのクロス集計です。グラフから,寝る1時間前に,スマホを利用する,テレビを見る子どもが多いことが分かります。

注目すべきは,スマホの利用は午前0時以前に寝る子どもとの差が最も大きく,その差が1.2倍になっていることです(66.9%→80.6%)。小学生への調査でも同じ傾向が出ており,以上の状況から,小中学生ともに「スマホの利用」が夜更かしの最大の要因となっていると言えます。

全市で「みんいく」

平成27年度から1つの中学校区内ではじめた「みんいく」に,平成29年度からは全市の幼小中学校で取り組み始めました(平成29年度は27小中学校)。子ども一人ひとりの睡眠調査や,みんいく授業,みんいく面談,保護者への啓発など,幼小中の垣根を超えて連携するとともに,教員,PTA,健全育成協議会,子ども会,保健センターなど多様な立場の方々が実践に取り組んでいます。

教育委員会から全校の保護者へみんいく啓発チラシを配付するとともに,幼小中の先生方を対象に「みんいくリーダー研修」を年間5〜6回継続して実施しています。みんいく実践校での取り組みをいくつか紹介します。

①はよねるデー

毎月10日を「はよねるデー」と設定し,この日は学校や園で子どもたちに啓発するとともに,保護者にメールでお知らせし,小学校では宿題の低減,中学校では部活動を休みにしたりするなどを行います。

②地域防犯パトロール「青パト」で呼びかけ

地域のボランティア活動の一つである「青パト」と連携し,早く寝ることなどをアナウンスしていただいております。青パトの車体に,養護教諭の先生方が作成した「みんいくステッカー」を貼り付け,あらかじめ早寝の呼びかけを吹き込んだテープを流して,地域の方々が巡回をしてくださっています。

③みんいくポスターコンクール

みんいく啓発ポスターを子どもたちから募集し,投票によって最優秀賞を決定します。どのポスターも気持ちよさそうな睡眠が描かれています。

④みんいく絵本の作成

幼保こども園の先生方が,園児への読み聞かせ絵本の作成を行っています。乳幼児期の睡眠の特徴や課題を抑えるため三池医師に監修を依頼し,またプロの絵本作家が全面協力をしてくれました。

堺から全国へ

1年ほど前に,私はフィンランドに行ってきました。ご承知のとおり,フィンランドは国際学力の高い国で,日本からも多くの研究者が訪れています。私はフィンランドの小中高大と訪問しながら,生徒や教員らと交流してきました。

その中で中学生に対して就寝時間を調査しましたが,結果は,ほとんどの中学生が夜10時に寝ているということでした。遅い人でも11時で,しかしこれはごく少数です。そして中学生の保護者の方とお話しする機会があり,私が「日本の中学生は午前0時前後に寝る子どもが多くなる」という話をしたところ,その保護者は「フィンランドで,もし0時に寝る中学生がいたら,それは親の虐待だよ」と言われました。

ここでは詳細を記述できませんが,フィンランドでは規則正しい生活が文化として根付いています。そしてフィンランドでは,不登校がほとんど存在しません。私が訪問した小中学校でも「全くいない」ということでした。その背景に,このような規則正しい生活習慣が大きな影響を与えていると私は考えています。

ここまでの実践研究で,適切な睡眠は子どもの命を守り,子どもが持つ本来の力を発揮させると実感しています。先生方も自分の睡眠を大切にされながら,子どものためにご尽力いただけますよう,お願いいたします。堺から全国に届け,みんいく!!

詳しくはこちら

一覧に戻る