新学習指導要領が求めるこれからの体つくり運動とは

佐々木浩

- 2019.09.24

-

体つくり運動の変更点

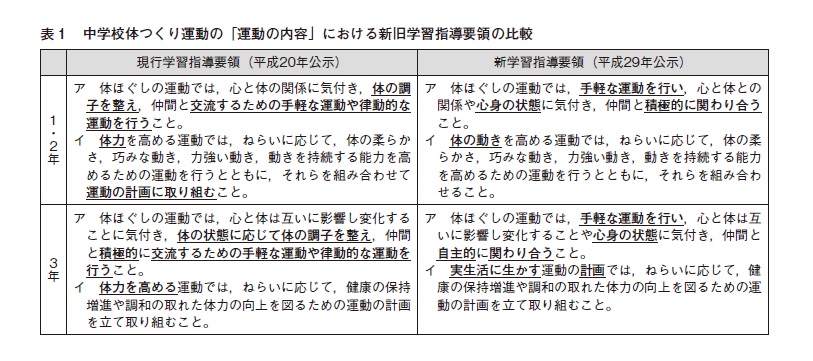

表1に,新旧学習指導要領の体つくり運動の「運動の内容」を示しました。この表でまず目につくのが名称の変更でしょう。現行の体つくり運動は「体ほぐしの運動」と「体力を高める運動」で構成されていましたが,新学習指導要領では「体ほぐしの運動」の名称は変わりませんが,「体力を高める運動」が1・2年で「体の動きを高める運動」に,3年では「実生活に生かす運動の計画」に変更されました。

次に,その具体的内容を見ていきます。

体ほぐしの運動について

平成10年に体ほぐしの運動が登場してから,現行の学習指導要領までそのねらいは「気付き」「調整」「交流」の3つでした。それが今回の改訂で「調整」という文言が消えました。これは,「調整」というねらいが体ほぐしの運動では今一つ達成が難しかった現状をくみ取ったものと考えることができます。しかし,「調整」すること自体を止めたのではなく,それは新たに示された「心身の状態に気付く」に含めて考えることができます。また,新学習指導要領解説で示されましたが,体の動きを高める運動の中(力を調整して動くこと)にもそのねらいを読み取ることができます。さらに,「交流」は「関わり合うこと」に表現が変わり,文末に位置づくことによりねらいを明確にしたことが分かります。そして,その関わり合い方も「積極的」(1・2年)から「自主的」(3年)にと系統性も示されました。

体の動きを高める運動について

「体力」から「体の動き」へと名称の変更がありました。これは,体つくり運動の改訂で一番の目玉かもしれません。しかし,「体の動き」とは,体の柔らかさ,巧みな動き,力強い動き,動きを持続する能力の総称であり,従来とそのねらいは変わりません。実はこの名称変更は,小学校高学年でも同様に行われました。さらに,中学校1・2年の「運動の計画に取り組む」が削除されたことにより,小学校中学年まで学習してきた「多様な動きをつくる運動(遊び)」を,「体の動き」として小学校高学年と中学校1・2年でさらに高めていくという方針が明確になったことが分かります。これからは,体力要素の向上に特化した安易な反復トレーニングの実践ではなく,小中と系統性のある調和のとれた「体の動き」を高める実践が望まれます。

実生活に生かす運動の計画について

体力を高める運動からの名称変更になります。しかし,運動の内容は変わりません。

内容の取扱いについて

「内容の取扱い」に関して大きな変更はありませんが,1・2年生の「体の動きを高める運動」について「音楽に合わせて運動するなどの工夫を図ること」と示されました。音楽を効果的に用いて楽しくリズミカルに行う指導の工夫が求められます。

新学習指導要領に準拠した授業実践例

単元名

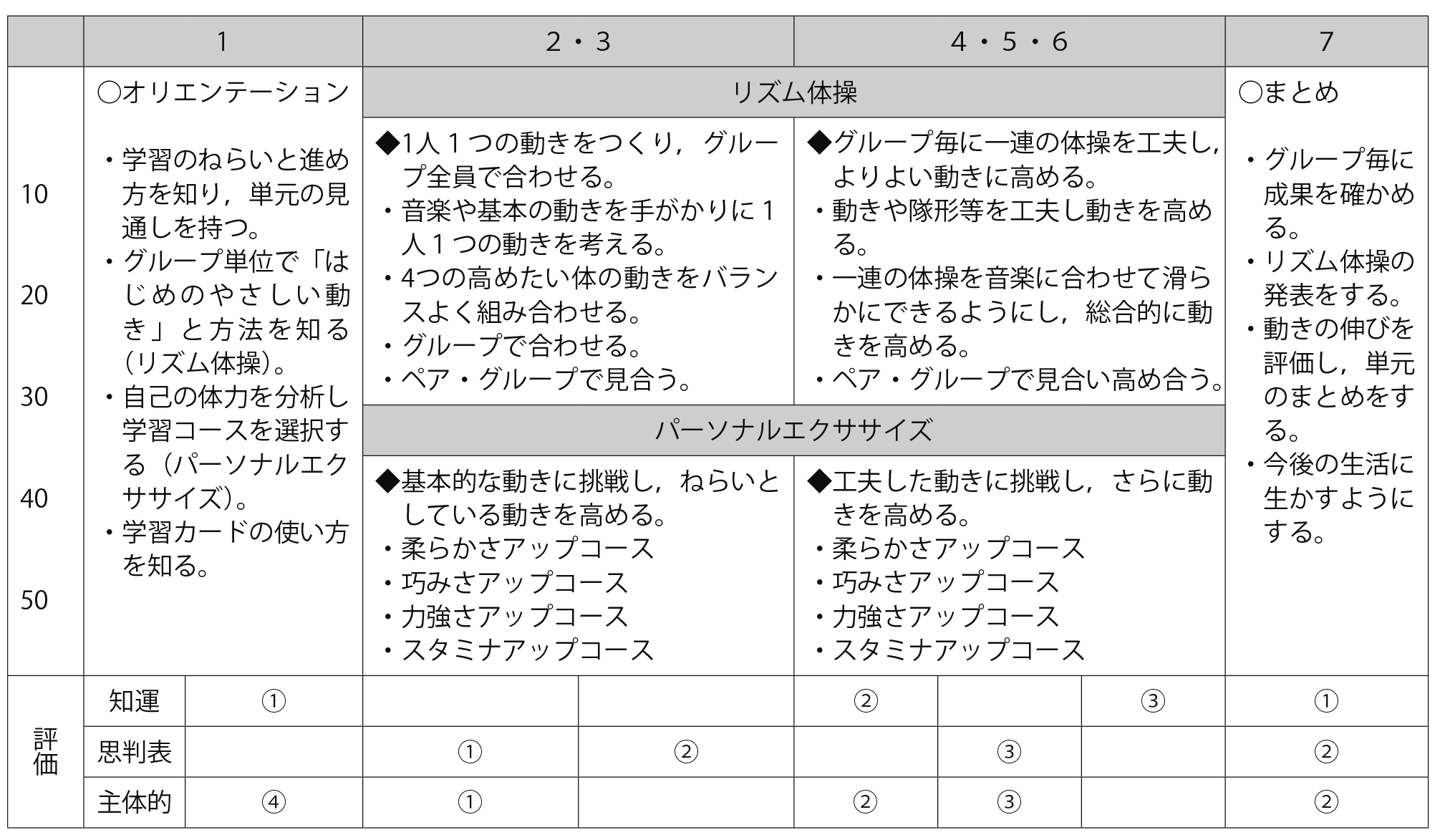

リズム体操&パーソナルエクササイズ(体の動きを高める運動):第2学年

授業づくりのポイント

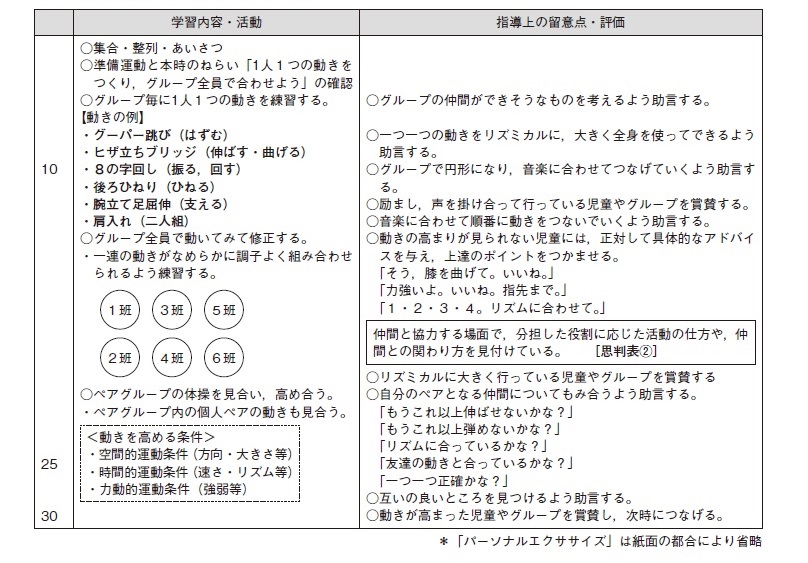

【リズム体操】

テンポのよい音楽に合わせて複数の運動を組み合わせて行うことにより,調和の取れた体力を高めることをねらいます。一連の動きは,有酸素運動をベースに動的ストレッチや巧みな動き,そして力強い動きと4つの体の動きをバランスよく組み合わせ,よりよく動ける身体をつくります。

オリエンテーションでは,基本的な動きで構成された「はじめのやさしい動き」をひとまとまりの体操として学習します。単元前半では,各種の高めたい動きをグループ内で工夫し合わせます。単元後半では,グループでつくった動きをバランスよく高め,総合的に体の動きを高めていきます。

【パーソナルエクササイズ】

「体の柔らかさを高めるための運動」「巧みな動きを高めるための運動」「力強い動きを高めるための運動」「動きを持続する能力を高めるための運動」の4つの動きの中から自分に合った動きを選択し高めることをねらいます。各エクササイズコースでは,個人のねらいや体力に応じて負荷を決め,適切な強度,姿勢,回数などを考慮した運動を効率よく組み合わせます。

オリエンテーションでは,自分の体力を知り各種の動きを安全で合理的に高める行い方を理解します。単元前半では,自分に合ったエクササイズコースで基本的な動きに挑戦し動きを高めます。単元後半では,動きを工夫したり,より難しい動きに挑戦したりして体力を効率よく高めていきます。

なお,本単元で作り上げた「リズム体操」や「パーソナルエクササイズ」は,その後の準備運動や補強運動等教育活動全体や実生活で生かすようにします。

単元の目標

○体を動かす楽しさや心地よさを味わい,体つくり運動の意義と行い方,体の動きを高める方法など理解し,目的に適した運動を身に付け,組み合わせることができるようにする。

○自己の課題を発見し,合理的な解決に向けて運動の取り組み方を工夫するとともに,自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

○体つくり運動を積極的に取り組むとともに,仲間の学習を援助しようとすること,一人一人の違いに応じた動きなどを認めようとすること,話合いに参加しようとすることなどや,健康・安全に気を配ることができるようにする。

評価規準

指導と評価の計画

本時の展開(リズム体操3時間目)

引用・参考文献

○佐々木浩(2009)「表現」と「記録の達成」を取り入れた体つくり運動の授業,体育科教育別冊新しい体つくり運動の授業づくり,高橋健夫編,大修館書店.

○文部科学省(2008)中学校学習指導要領,平成20年3月告示.

○文部科学省(2017)中学校学習指導要領,平成29年3月告示

一覧に戻る