もしもの時に命を救う,AEDの適正配置に向けて

荒井信成(白鴎大学)

もしもの時,あなたならどうする?

例えば運動部活動の大会中のグラウンドで,心肺停止で倒れた傷病者を発見したとする。その傷病者はあなたのクラブの大事な仲間かもしれない。あるいは,大切な家族かもしれない。その時,あなたならどうするだろうか。まずは,救急車を呼ぶため,119番通報することだろう。

救命確率は,心肺停止から1分ごとに約10%下がると言われる一方で,119番通報を受けてから救急車が現場に到着するまで平均8.6分かかることを考えれば,救急隊の到着を待っていては蘇生のチャンスを逸してしまいかねない。そのため,現場に居合わせた一般市民による適切な救命措置によって,死亡するリスクを食い止めることが求められている。

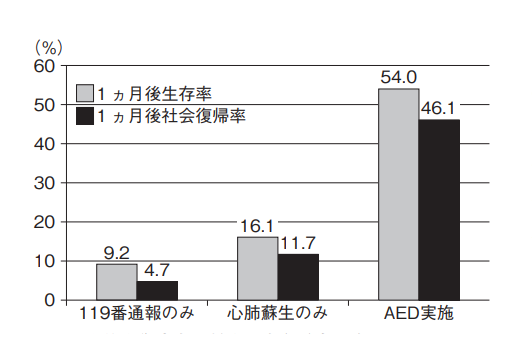

救命措置としては,胸骨圧迫や人工呼吸などの心肺蘇生法があるが,停止した心臓が再び動きを取り戻し,意識が戻り,社会に復帰する上で,特に重要なポイントになるのは,AEDによる処置である。そのことを如実に語るデータを見てみよう。

図1を見てほしい。一般市民が目撃した心原性心停止傷病者24,496名のうち,胸骨圧迫や人工呼吸による心肺蘇生を実施した場合の1ヵ月後の生存者は16.1%,1ヵ月後の社会復帰者は11.7%であった。心肺蘇生に加えてAEDが使用された場合は,54.0%が1ヵ月後に生存しており,46.1%が1ヵ月後に社会復帰を遂げている。

AEDによる心肺蘇生を受けた者の方が,予後が良好であり,AEDの迅速な使用は心肺蘇生に高い効力を発揮することが見て取れる。ちなみに,同じ状況で一般市民が心肺蘇生を施さなかった(119番通報のみ行なった)場合,1ヵ月後に生存していた者は9.2%,1ヵ月後に社会復帰した者は4.7%と,その差は歴然としている。

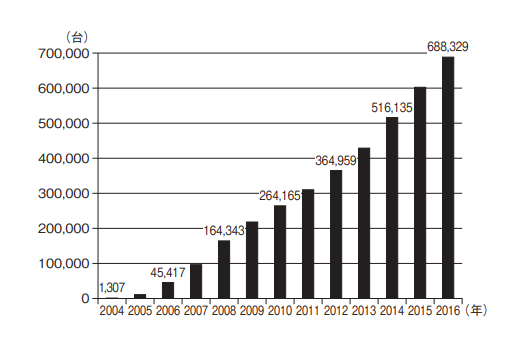

ところで,2004年に一般市民などの非医療従事者によるAEDの使用が認可されてから10年以上が経過し,その存在は広く認知されるようになった一方で,実際に市民が心停止状態の傷病者に対してAEDを使って救命措置を実施した事例は4.5%程度にとどまる,というデータもあり,一般市民による積極的なアプローチが求められている。

AEDは現在,駅や学校といった公共施設への配備が推し進められている。2016年までに販売されたAEDの累計数のうち,公共施設などに設置されて一般市民が使用できるAEDの台数は688,329台となっている(図2)。一般市民によるAEDの使用が認可された2004年(1,307台)と比較すると,著しく増加しており,今後更に多くの場所でAEDが設置されていくことが予想される。

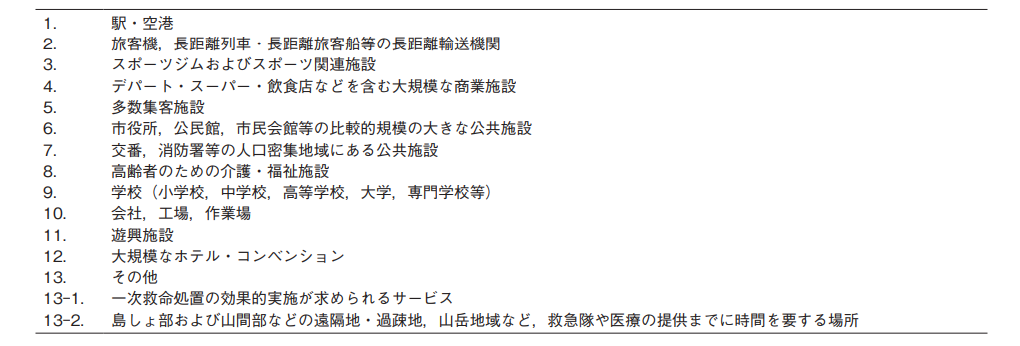

特に,表1に掲げる施設では,「AEDの適正配置に関するガイドライン」によってAEDの積極的な配置が推奨されている。表1の9項目目には小学校から専門学校までの各学校が示されている点に注目したい。

学校管理下の突然死とAEDの実施頻度

学校管理下における「突然死」は年々減少傾向にあるものの,毎年30件前後発生しており,中学校に限ってみても毎年10件前後発生している。

学校管理下におけるこれら突然死の多くは,体育授業や課外活動(クラブ活動)の時に発生している(高木,2015)。また,これらの事例の発生状況を分析した研究によれば,体育授業中における突然死の9.3%が準備運動期に,13.0%が運動開始直後に発生していることが明らかになっている(神谷ら,2015)。さらに,今まで健康とされていた生徒が突然心停止し,AEDが実施されたケースも報告されている(日本学校保健会,2013)。激しい身体活動の負担がかかる運動中や運動終了直後だけでなく,軽い運動強度でも突然死事例が発生している点や,持病がなく,健康診断でも異常を指摘されたことのない生徒が突然心停止している点については,指導上留意すべきである。

ちなみに,2008年度から2012年度までの5年間で,学校管理下において中学生に対して心肺蘇生を実施した事例は291件起きており,そのうちAEDによる電気ショックが実施された事例は146件(50.2%)である(日本学校保健会,2016)。平均すると,年間58.2件の心肺蘇生事例が発生し,そのうち29.2件ほどAEDが実施されたことになる。

学校現場において,このように毎年一定数の心肺蘇生事例が発生していることを踏まえれば,心停止の一刻も早い救命を促進するためにも,AEDの設置場所には十分留意する必要がある。

AEDの適正な設置とは?

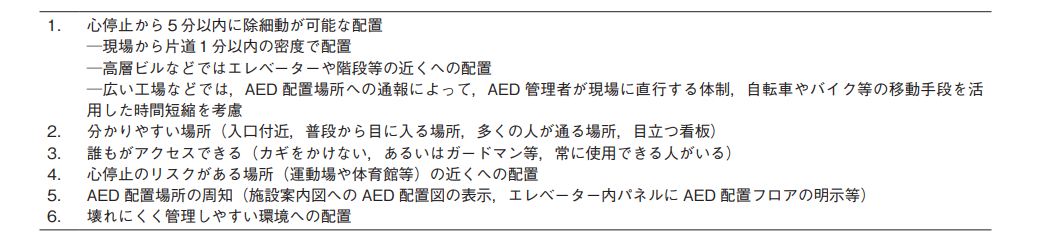

では,AEDの配置に当たって,施設側はどのような点に考慮すべきであろうか。「AEDの適正配置に関するガイドライン」(日本救急医療財団,2013)によれば,表2の6項目が示されている。

学校管理下においても同様の配置条件を考慮した適正な配置が求められている。特に,学校施設の中でも体育施設での活動中における心停止事例が多く報告されているため,グラウンドや体育館,プールなどの体育施設の付近にAEDを配置することが望まれる。具体的には,表2に掲げた配置条件にもあるように,心停止のリスクが高い運動施設から片道1分以内で,わかりやすく,アクセスしやすい場所にAEDを設置する必要がある。日本循環器学会AED検討委員会(2012)は,速歩9km/hでAEDにアクセスすると想定し,片道1分に相当する距離を150mと算出している。

学校での設置状況を調べてみると……

では,AEDは全国の学校にどのくらい設置されているのだろうか。文部科学省の2015年の調査によると,全国の小学校の99.8%,中学校の99.9%,高等学校の99.7%と,ほぼ全ての学校に必ず1台は設置されていると言ってよい。また,複数台の設置も進んでおり,各学校種のAED複数台設置割合は小学校で13.0%,中学校で23.3%,高等学校で69.4%となっている。

しかしながら,設置状況をさらに詳しく見ていくと,必ずしも万全の状況とは言えない。学校への設置が充実し始めているAEDだが,設置場所についての実際を見たところ,心停止の発生リスクが高い場所からのアクセスについて改善すべき課題が見えてきた。

実際に,著者が行なった学校におけるAEDの配置状況に関する調査結果の概要(荒井・上地,2017;荒井,2017)を以下に報告したい。

①高等学校の場合

T県内の公立高等学校における24校を対象に,AEDの適正な配置状況について調査を行なった。各学校へ訪問し,学校管理下で心停止発生リスクの高い運動施設からAEDまでの距離をウォーキングメジャーにて計測した。表2で確認したように,片道徒歩1分以内,すなわち速歩9km/hでAEDにアクセスすると想定し,心停止発生場所から150m以内にAEDを設置することが求められている。そこで,本調査においても運動施設から150m以内にAEDが設置されている状況を適正な配置とし,AEDの配置状況について分析を行なった。

その結果をまとめたのが表3である。まず,1台設置されている学校は14校(58.3%),2台設置は8校(33.3%),3台設置は2校(8.3%)であった。また,最も多く設置されていた場所は体育教員室と職員用玄関(8校,33.3%)であり,次点は保健室前(7校,29.2%)であった。

そして,AEDから運動施設(グラウンド,体育館,プール)までの距離をAED1台配置校と複数台配置校において比較してみると,表3に示すとおり複数配置している学校では体育館やプールまでの距離が適正な範囲内であった。しかし,複数台設置しているにも関わらず,グラウンドからAEDまでの距離は8割の学校で適正ではないことが明らかになった。このままでは,グラウンドで心停止傷病者が発生した際,迅速にAEDが現場に届けられない恐れのあることが示唆された。

②H大学の場合

H大学に設置されているAEDの配置状況を調査するため,前述の調査(荒井・上地,2017)と同様に,ウォーキングメジャーを用いて計測し,同じ距離基準によって分析を行なった。

また,H大学に所属する大学生153名を対象に質問紙調査を行なった。質問内容は「大学内にAEDが設置されていることを知っているか」と「大学内のAEDの具体的な設置場所を知っているか」である。

その結果,H大学に設置されているAEDの配置はおおむね良好であり,適正な配置がなされていた。

しかし,H大学のキャンパス内にAEDが設置されていることを認識していた学生は57.7%にとどまった。H大学内のAED設置場所は4か所(第一体育館入口,第三体育館管理室,正門守衛室,健康管理室)であるが,正門守衛室にAEDが設置されていることを知っていた学生は一人もいなかった。また,他の3つの設置場所を知っていた学生の割合も35%から40%にとどまっていた。H大学のAEDは比較的適正な配置がなされていたにも関わらず,学生自身はAEDの設置場所を知らず,心停止傷病者を発見してもAEDにアクセスできない可能性があることが示唆された。

今後の課題と対策

あるインターネット調査によれば,AEDの正しい使用方法の認知割合は,15歳から19歳の男女で84.0%と,他の年齢に比べて高い割合を示している(ライフネット生命保険株式会社,2011)。さらに,AEDの使用方法を知ったきっかけについて,「学校で説明を受けた」と回答した者が62.5%と最も多かった。この結果は,保健授業など学校における健康教育の成果の表れと解釈できよう。

2017年に告示された中学校学習指導要領解説(保健体育編)には,「包帯法やAED(自動体外式除細動器)の使用を含む心肺蘇生法などの応急手当ができるようにすることが必要である。」と記載されており,AEDを用いた心肺蘇生の技能習得について明示されている。

心肺停止の一刻も早い救命措置を促進するためには,AEDの正しい操作方法を習得するだけでなく,現場から最も近いAED設置場所を日頃から意識しておくことや,より早く現場にAEDを届けることも合わせて学習させる必要がある。今後さらに心肺蘇生法に関する教育が充実していき,多くの人が積極的に救命処置をとることができるようになることを切に願う。

平成20年度から24年度までの5年間で教職員に対する心肺蘇生法やAEDの講習会・研修会を実施した中学校は71.5%であった。児童生徒だけでなく,教職員向けのAED講習会・研修会もより一層充実させることが望まれる。AEDの適正な配置だけではリスクの軽減にならない。AEDを迅速に使用することができる人材の育成(教育)も今後の重要な課題である。課外活動中の突然死が多いことなどを考慮すると,部活動指導員や外部指導者に対しても学校内のAED設置場所の周知徹底をしておく必要があるだろう。

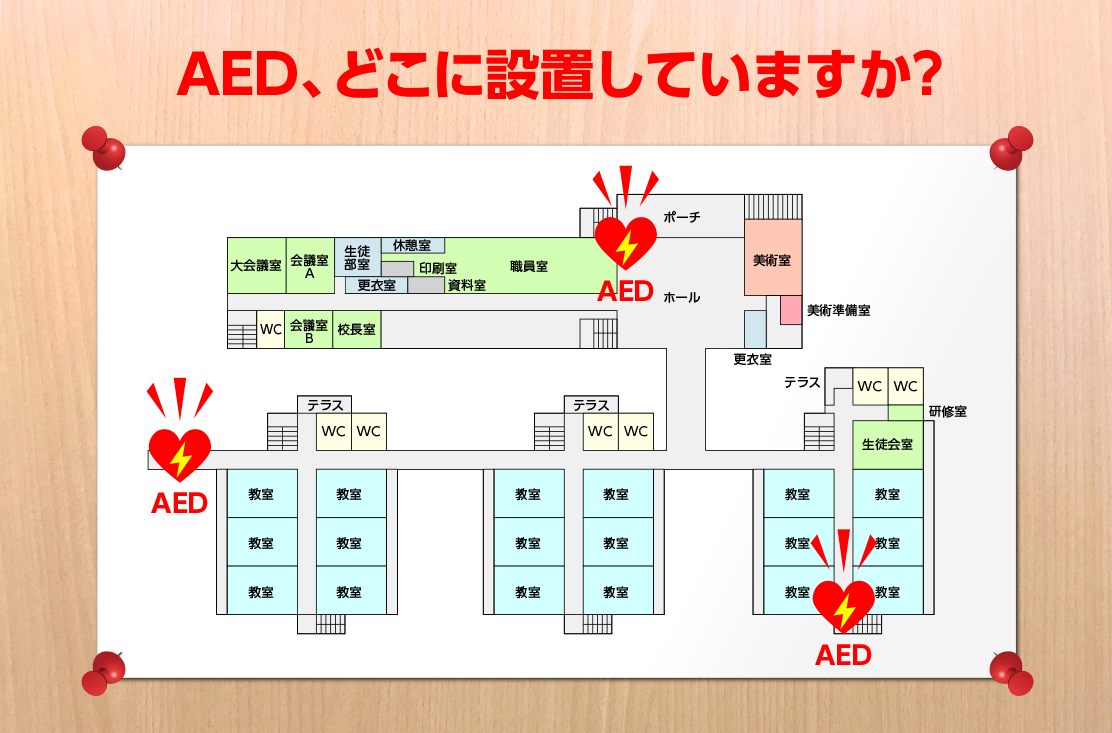

学校は,児童生徒が生活の大半を過ごす場であると同時に,教職員の職場,地域住民の交流の場,災害時の避難場所など,様々な役割を持っている。また,学校を訪れる人々の年齢層は幅広く,様々なリスクが想定される場所でもある。学校はAEDの設置が最も求められている施設といっても過言ではない。だからこそ,学校管理下におけるAED配置の適正化を進め,児童生徒および教職員の安全を確保するためにも,各学校において,今一度AEDの設置場所や設置数について確認いただき,適正化に向けてご検討いただきたい。

<参考文献>

○荒井信成,上地勝.2017.栃木県内の高等学校におけるAEDの適正な配置状況.第26回日本健康教育学会学術大会抄録集.p.165.

○荒井信成.2017.白鷗大学における自動体外式除細動器(AED)の配置状況とその課題.白鷗大学教育学部論集11(3).p.53-65.

○神谷和義,舟橋弘晃,間野義之.2015.テキストマイニングを活用した学校管理下におけるスポーツ活動中突然死の発生状況分析.スポーツ産業学研究25(2).p.313-325.

○ライフネット生命保険.2011.AEDと救急医療に関する意識調査.http://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/2011/3188.html

○文部科学省.2015.学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査(平成27年度実績).

○文部科学省.2017.中学校学習指導要領解説(保健体育編).

○日本学校保健会.2016.平成25年度学校生活における健康管理に関する調査事業報告書.

○日本循環器学会AED検討委員会.2012.AEDの具体的設置・配置基準に関する提言.心臓44(4).p.392-402.

○日本救急医療財団.2013.AEDの適正配置に関するガイドライン.

○総務省消防庁.2016.平成28年版消防白書.

○高木良信.2005.学校管理下における心臓突然死について.関西女子短期大学紀要15.p.1-12.

○田邉晴山,横田裕行.2017.AEDの販売台数と設置台数の調査に関する研究.平成28年度厚生労働科学研究費補助金研究報告書「心臓突然死の生命予後・機能予後を改善させるための一般市民によるAEDの有効活用に関する研究」.

一覧に戻る