求められる「新型コロナウイルス感染症」についての学び

齋藤治俊(元・静岡県公立小中学校校長,前・岐阜聖徳学園大学准教授)

- 2020.10.05

文部科学大臣から「差別・偏見の防止」の呼びかけ

2020年8月25日,文部科学省は大臣からのメッセージを発表した。「児童生徒等や学生の皆さんへ」「教職員をはじめ学校関係者の皆様へ」「保護者や地域の皆様へ」の3つのメッセージである。これに先立つ3月には,新型コロナウイルスの感染拡大防止のための臨時休業にあたり,「この春卒業を迎える皆さんへ」(3月13日),「教職員の皆様へ」(3月19日)のメッセージが出されているが,8月のメッセージは“新型コロナウイルス感染症に関する差別・偏見の防止に向けて”であり,特定の課題について文科相から児童生徒等へ向けたメッセージの発信は,稀なことである。

「児童生徒等や学生の皆さんへ」のメッセージでは「感染した人や症状のある人を責めるのではなく,思いやりの気持ちを持ち,感染した人たちが早く治るよう励まし,治って戻ってきたときには温かく迎えてほしいと思います。もし,自分が感染したり症状があったりしたら,友達にはどうしてほしいかということを考えて行動してほしいと思います」と呼び掛けている。メッセージを受けて,多くの県教育委員会,市町教育委員会は「文部科学大臣メッセージ」の再掲載を行ったり,新たに教育長メッセージを掲載したりして呼びかけを行っている。

静岡県教育委員会教育長は児童生徒に対して「新型コロナウイルスをSTOP!そして誹謗中傷もSTOP!」(8月28日)を発信した。また,各小中学校,高等学校では,メッセージをプリントして児童生徒や保護者に配付したり,学校のホームページで紹介したりして“差別・偏見の防止”を呼びかけている。

差別・偏見の防止のためには「科学的な学び」が必要

「教職員をはじめ学校関係者の皆様へ」を検討してみたい。これは文部科学大臣から学校現場への指示(期待,要望)と考えることができる。メッセージでは「児童生徒等への指導に当たっては,例えば以下の点を身につけさせることが大切です」と述べ6項目をあげている。

①感染症を予防するには,運動,食事,休養及び睡眠の調和のとれた生活を続けることが有効であること

②基本的な感染症対策や「三密を避ける」等の予防策の徹底が必要であること

③正確な情報や科学的根拠に基づいた行動を行うことができるようになること

④感染者,濃厚接触者等とその家族に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないこと

⑤重症化するリスクが高い高齢者や基礎疾患がある方に接するときは注意が必要であること

⑥医療従事者や社会活動を支えている人たちへの敬意や感謝を伝えてほしい

6項目のうち,①~③,⑤は感染症が成立するための3要因(感受性宿主,感染源,感染経路)の理解,その理解に基づく行動に関わること,④は「誤解や偏見に基づく差別」への対応,⑥は医療従事者等への感謝である。

ところで,学校現場ではすでに「コロナ差別についての道徳授業」が行われている。地方新聞には,“「コロナ差別」を防ぐ道徳教育”“新聞活用し意見交換”“人を思いやる大切さ学ぶ(掛川・桜が丘中)”の見出しで紹介されている。授業では“長距離トラック運転手が差別を恐れる話”“病院スタッフがタクシーの乗車拒否を受けた事例”“感染者の家に落書きがされた被害”“県外ナンバーの車に傷がつけられた事件”を読み,生徒たちが意見交換したことを紹介している。生徒たちの間では,「病院スタッフなどには感謝しなくてはいけない」「人を傷つけているのはウイルスではなく人間だ」などの意見交換が行われ,「自分が感染したくないから」「不安に思う気持ちがあるから」など差別が起る仕組みも分析した(静岡新聞2020年8月1日)。また,別の地域新聞には「コロナ渦を題材に道徳授業 西中生徒が差別を考える」の見出しで,「生徒の保護者の中に医療従事者がいるため,全国で医療従事者への差別がおきている状況を人ごとではないと考え,独自の教材を作成して偏見や差別の撤廃を考えることにした」として,「新型コロナウイルスの影響による差別を題材にした独自の道徳授業『差別のない明日を信じて,あの子と僕の話』を始めた」(静岡県御殿場市周辺,岳麓新聞2020年7月9日)との記事があった。このように「コロナと差別」をテーマにした授業の試みは道徳分野で始まっている。

しかし,「コロナ感染症についての差別や偏見の防止」は,道徳授業だけで十分ではない。文部科学大臣のメッセージで示されている「指示(期待,要望)」が④の「誤解や偏見に基づく差別」への対応だけでなく6項目あることは,このことを考えているためであろう。メッセージを受けた「教職員をはじめ学校関係者」は,何をしなければならないか。それは,保健(科)教育を中心として,「新型コロナウイルス感染症」についての学習指導である,と筆者は考える。手洗い,換気,マスク等の行動指導だけではなく,感染防止行動の意味を理解できる内容を構成分野とした,新型コロナウイルス感染症の科学的学びを指導することである。さらに,「感染者,患者の心情・不安」「医療現場の苦悩・努力」を学ぶことが欠かせない。筆者は,これらの問題意識をもって,『新型コロナウイルス感染症』の授業計画を作成した。後述する。

指導体制と環境の整備が焦眉の課題

「教職員をはじめ学校関係者の皆様へ」を積極的に受け止めながらも,一点要望したい。メッセージでは,最後に「文部科学省としても,少人数によるきめ細かな指導体制の整備について検討するなど,令和時代のスタンダードとして新しい時代の学びの環境整備に引き続き取り組んでまいります」と決意を述べている。この決意への期待である。

学校再開後,学校現場では「感染防止行動の指導」「少人数クラスの編成」「三密にならない授業方法」「学力定着への苦悩と効率的な指導」等,悩みながら努力している。また,「新型コロナ危機管理マニュアル」(文科省,9月3日)を受け,各地域・学校では“独自の危機管理マニュアル”が作成され,実行に移されている。しかし,これらを実施するための指導体制や環境の整備は十分ではない。例えば,特別支援学校では「狭い教室では,児童生徒が距離をとることが難しい」「ぎゅうぎゅう詰めの食堂では,安全な食事指導は難しい」「スクールバスは過密状態となる」「マスク,フェイスシールド,感染防止用割烹着,すべて自己負担である」等の状況がある。文部科学省においては,学校現場の声を丁寧に聞き取り,「新しい時代の学びの環境整備」が進捗されることを期待したい。

「新型コロナウイルス感染症」の授業計画(試案)

コロナ感染症の流行,感染者数の拡大は今なお続いており,終息の見通しは見通せない。人々の生活はコロナ感染症の影響を大きく受け,制限されている。そんな中,コロナ感染症とその影響を知ると共に,流行に対処していく力を授業で育てたい。

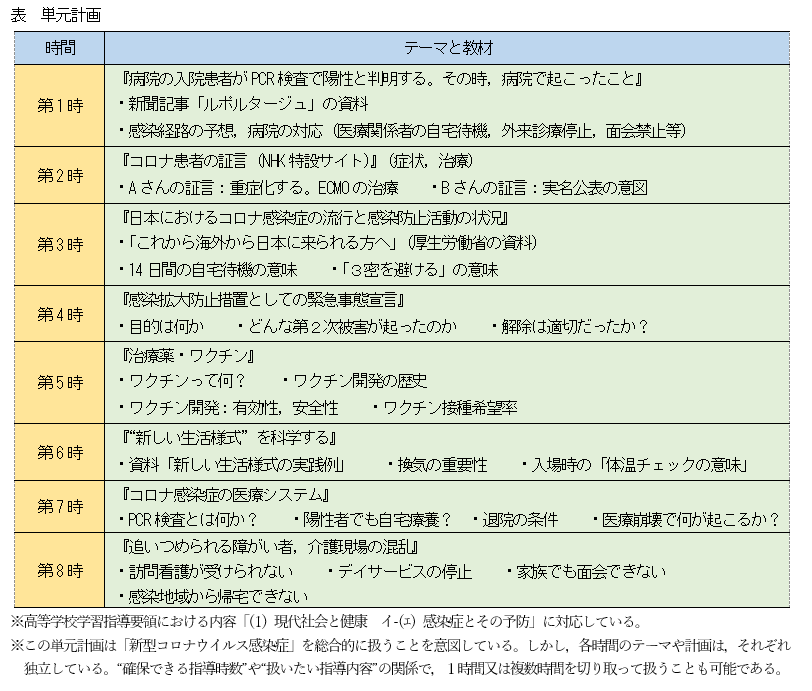

コロナ感染症の授業における「内容の構成分野」として以下の8分野を設定した。

①コロナ感染症の発症要因

②コロナ感染症の症状

③感染拡大防止対策

④保健関連機関(WHO)や行政の対応

⑤コロナ感染症の流行と人々の行動(差別や支援)

⑥コロナ感染症と医療体制

⑦問われる生命観

⑧障がい者や介護現場の混乱

対象学年は高校としたが,教材や資料の工夫によっては中学生を対象とすることもできると考える。上記の8分野を網羅した単元として計画したのが表である。8時間の授業内容(テーマと教材)が8分野と完全に対応しているわけではなく,各時間の授業内容は,複数の分野にまたがってくる。例えば,第2時の「コロナ患者の証言」は,①,⑤,⑥の3分野と関連している。

[連絡先]h-1029-s@ab.thn.ne.jp

※ @は半角に置き換えて下さい。

一覧に戻る