中長距離ランナー必読の一冊,その「読み方・使い方」を徹底解剖!

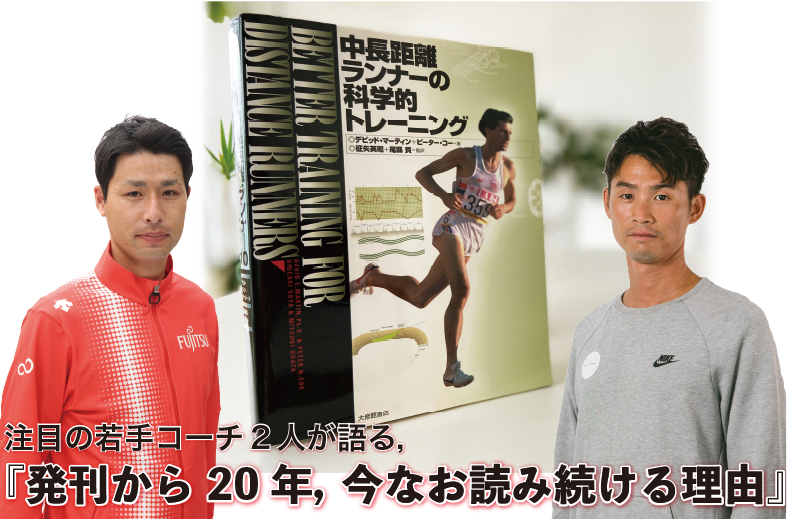

陸上中長距離の元トップランナーであり,現在はコーチとしてご活躍中のお二人の愛読書は,400ページ弱の重厚な一冊でした。本の厚さは信頼の証?!お二人の「私はこう読む」をお届けします。

●本書の基本情報

〈著〉デビッド・マーティン,ピーター・コー

〈監訳〉征矢英昭,尾縣貢

〈出版年〉2001年

〈体裁〉B5変形判,370ページ

〈価格〉4,000円+税

〈見どころ〉陸上男子1500mで五輪連覇,800mで世界記録を12回更新したイギリス人中距離ランナー,セバスチャン・コー。彼の偉業を支えた,指導者である父親と1人の生理学者が贈る,科学的トレーニングのノウハウを集約した一冊。

〈詳しくはこちら〉https://www.taishukan.co.jp/book/b198706.html

●愛読者プロフィール

なんとなく巡り会った大事な一冊

【編集部(以下,編)】この本とはどのように出会いましたか。

【井野さん(以下,井)】僕がこの本を手にしたのは、実業団選手としての競技活動を終え,コーチになった年(2013年頃)です。コーチになるにあたり,より深い知識を持ちたい,勉強したいと考えて。「これを学びたい」というのもありましたけど,「とにかく何かを学ばないと」という気持ちの方が強かったですね。

【横田さん(以下,横)】誰かに薦められたんですか?

【井】いや,自分で探して。ネットで「長距離 トレーニング 本」とかで検索したら,この本が出てきたんだと思います。

【横】僕は高校生のとき(2004年頃)に買いました。その頃はネットの書店はなかったので,本屋で見たのか注文したのか・・・。

当時から自分で練習メニューを組んでいたので,何かを参考にしたいという思いがあって。見つけた中長距離の本の中で一番分厚かったので,「ちゃんとしてそうだな」と思って選びました(笑)あと,長距離やマラソンの本は色々あるんですけど,中距離の本というのはあまりなくて,タイトルに「中」と入っているのがおそらくこの本だけだったので,それも大きな理由だったと思います。

ここがすごい,2つのポイント

①理論と実践の架け橋

【井】理論的な内容から実践的な内容まで,中長距離走についてこれだけきっちりまとまっている本は他にないと思います。・・・いや,ないですね。

【横】この本のトレーニング方法は「自分のターゲットとする種目を中心に,それに近い距離の種目を強化していく」という考え方でまとめられているので,僕もずっとその考え方でやってきました。コーチになってからも,この考え方でメニューを組んでいます。

【編】ウェイトトレーニングなども含め,最近では新しいトレーニング方法が出てきたりもしていますが,それでもこの本は参考になりますか。

【横】細かいテクニックのような部分は時代によって変わると思いますが,この本はランニングについての普遍的な内容が充実しているので,そのあたりは気になりませんね。トレーニングを組むときには,普遍的な内容をベースに自分でどう考えていくかが大事なので,時代が変わってもベースの部分の理解は大切だと思っています。

②長期にわたる”セバスチャン・コー”のトレーニング記録

【井】さらにすごいのが,理論を実践に落とし込んだというその事例があのセバスチャン・コー。それがすごいんですよね,本当に。世代によっては,陸上競技をしていない人でも知っている名ランナーですから。「説得力」なんて言葉じゃ足りないくらい(笑)

【横】僕達からしたら「これを参考にしなくて何を参考にする!」というレベルですよね(笑)

今でこそSNSでトレーニングを公開する選手もいますけど,こんなに長期間にわたる具体的なトレーニングや調整の仕方,それらの理論も含めて全部解説してくれるということはなかなかないので,本当に貴重な内容だと思います。

【井】まえがきやイントロダクションでは,『コーチとは』『トレーニングとは』などの考え方について述べられていたり,女性アスリートの健康課題についても,今でこそ理解が進みつつありますけど,この当時に現在と近い内容が書かれていたりするので,先駆的な考えをされていたんだなと感じますね。

【横】・・・今さらですけど,セバスチャン・コーからのメッセージもある(笑)井野さん,知ってました?

【井】知ってるよ,読んだもん(笑)

「・・・良いコーチングとはひとつの技芸(arts)であると同時に科学でもある。・・・私は,本書が中長距離ランナーを育てるための科学とコーチング技芸(芸術)の融合を目指すうえで,このうえなく重要なものであると確信している。・・・」

【井・横】いいこと書いてますね(笑)

おすすめ!ぜひこう読んで!

【横】全部読む必要はないと思います。この厚さで全部読まないといけないとなると,気分が悪くなってしまうと思うので・・・(笑)

【井】頭から乳酸が出てきますよね(笑)

【横】そうそう(笑)

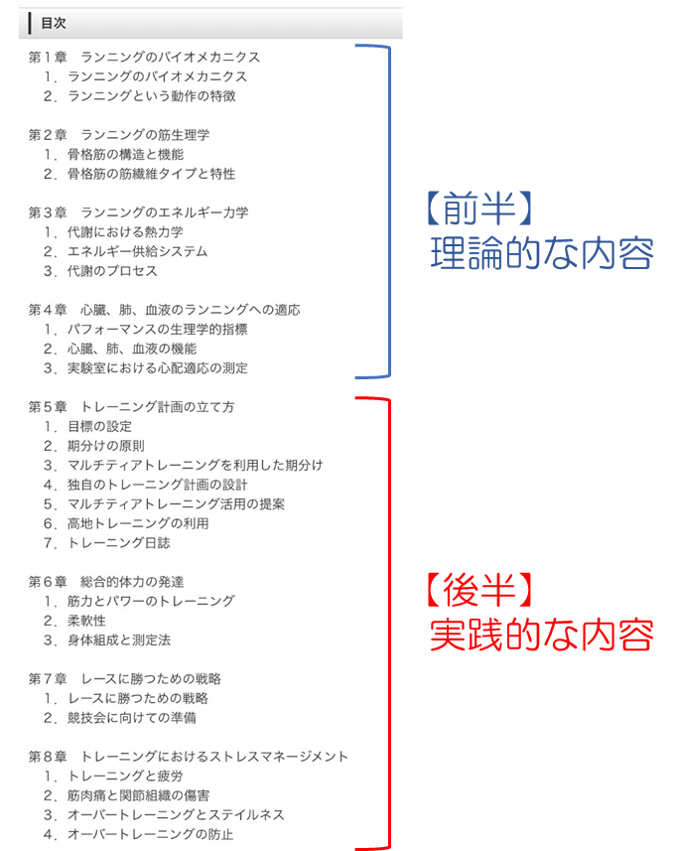

前半の方が難しいので,実践的な内容(後半)を読みながら理論的な内容(前半)に戻ることをおすすめします。たとえば,〈5章 トレーニング計画の立て方〉で「有気的キャパシティトレーニングは,土台づくりの期間には週に1~2回行う」という内容を読んだときに,「そもそも『有気的キャパシティ』ってなんだろう?」という疑問が出てきたら,前半に戻って生理学的な理解を深めるとか。この本のいいところは実践についてもきちんと記述されているところなので,そこから理解を深めていくという使い方がいいと思います。これは,実際に僕がやってきた方法でもあります。

【井】僕も前半は飛ばして後半から読みました。でも,中高生とかだと,いや中高生だからこそ前半から読むことをおすすめしたいという気持ちもありますね。トレーニングの基礎的な部分を学ぶ機会は,大学の体育・スポーツ系の学部などに入らないかぎり,なかなかないと思います。でも今の高校生は,パフォーマンスなどのレベルも大学生・実業団選手に近づいてきているので,興味と時間があれば,ぜひ前半も読んでみてほしい。少し知っておくだけでも全然違うと思いますし,カテゴリーが上がったときにも一歩先のトレーニングや考え方に踏み込んでいけるんじゃないかと思いますね。

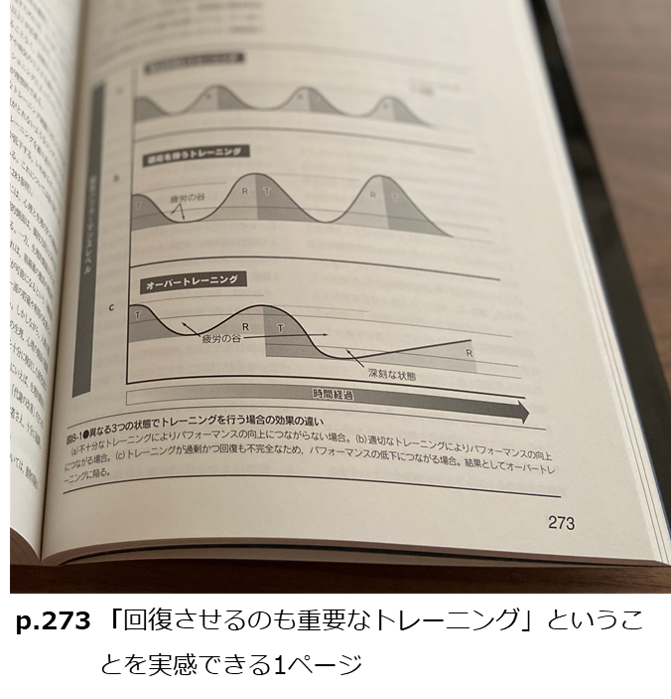

【横】あと,「トレーニングの波の作り方」や「疲労と回復」についても読んでおくといいと思います。僕は高校生のとき,p273の図をすごく参考にしていました。回復させないといけない時期があることを知り,時には練習をサボる理由の拠り所にもしていましたね(笑)

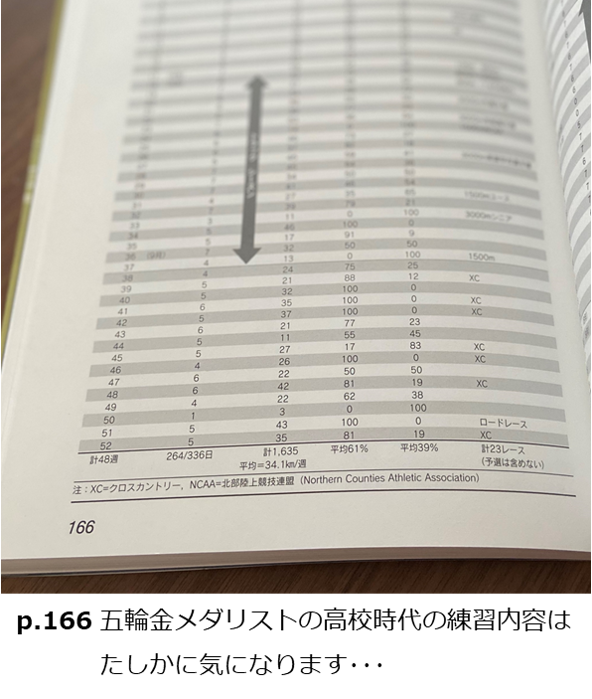

【井】セバスチャン・コーの16歳のときのトレーニング計画(p166)も,高校生にとってすごく参考になる気がしますね。

【横】あと,市民ランナーの方にも参考になる本ですよね。

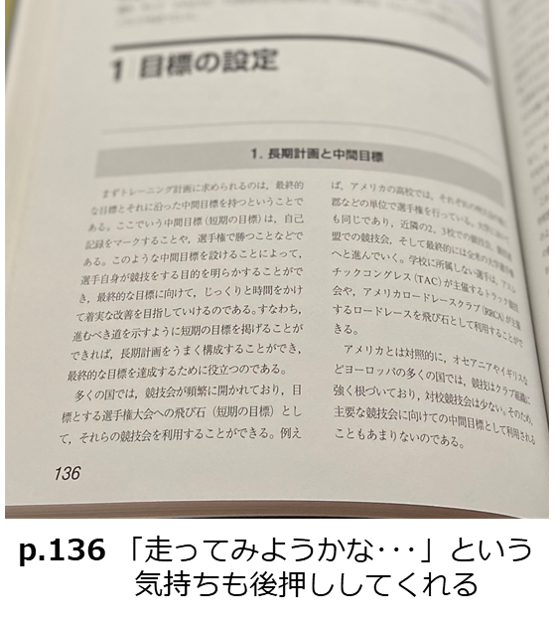

【井】そうそう。いざ走り始めるとなったときに,「何からすればいいの?」「どんな練習をどのくらいしたらいいの?」となるじゃないですか。そのときはまず5章から読み始め,「まずは目標を設定して・・・」とこの本をたどりながら考えていくと,何をすべきかがはっきりしやすい。その中で疑問が出てきたときに前半を読むといいと思います。

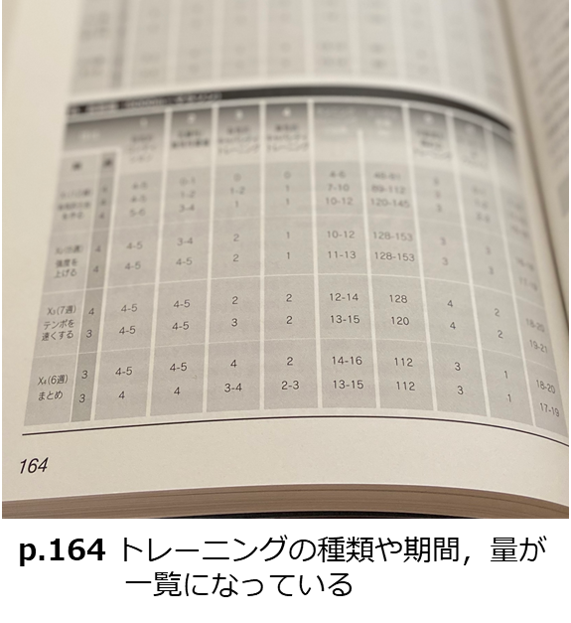

【横】p164にはトレーニングの具体的な流れとして「土台づくりは3ヶ月間」と書いてあるけど,その期間を確保できない場合はアレンジしてもいいよね。

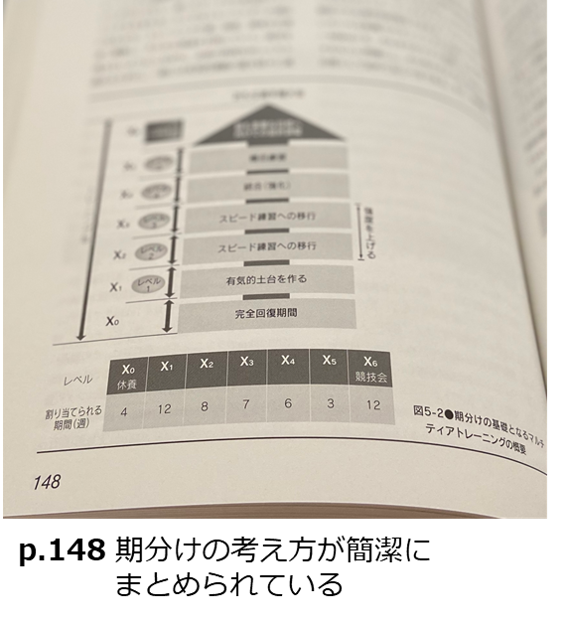

【井】そうそう。やることの優先順位(順番)が変わることはないけど,期間についてはアレンジしていくといいと思う。p148の表も併せて,参考になると思います。

私はコーチとしてこう使う

【井】この本は,マクロ(約1年間),メゾ(数週間~数ヶ月),ミクロ(約2週間)の単位で期分けを考えるときの参考にしています。ほかにも,具体的な練習内容を最終決定する段階では,やはり迷うこともあるので,この本をベースに考えることで,自信を持ってメニューを決めることができたり,決めるための後押しとなってくれたりもしますね。

【横】「これがあるから言える」という拠り所があることは,説得力のあるトレーニングをつくるためにはとても大事。選手にとっては納得できるトレーニングをすることが何より大切なので,理論のベースがあることは選手とディスカッションをする上でも重要なんです。また,セバスチャン・コーの練習は,生理学的な知見を中心にするのではなく,レースのペースを中心・前提にして考えられているので,選手にとってもイメージしやすい視点かなと感じますね。

私だけの楽しみ方

①井野編 ~陸上好きにはたまらないコンテンツ~

【井】「何かを調べたくて」でなく,「ふと読みたくなる」ことが多い本ですね。この本が目に入ったり,時間があったりしたときに,適当に開いたページを読んだりもしています。「知識や情報を得る」だけでなく,「内容を楽しむ」という対象にもなっています。マニアックすぎるかもしれないですけど(笑)

②横田編 ~10年以上読んでいても,初めて読むページがある~

【横】僕は,何ページか毎にあるコラムが好きです。マニアックな内容も含めて読み応えがあっておもしろい。最近読んだのは「ランニングにおける股関節の安定性」かな。あと,「最適な回復時間を決定するには」はトレーニング間の回復時間の考え方について書かれていて,めちゃくちゃ重要な内容なんですけど,「あ,これコラムに入れちゃうんだ」と思いながら読みました(笑)

【井】あ,僕もここ読んだ。回復時間についての重要な計算方法が解説されているんですよね。回復時間というのは,現場では感覚に寄りがちな部分なんですけど,実際に計算してみて感覚と近い数字が出ると,自信を持って練習メニューとして出すことができます。

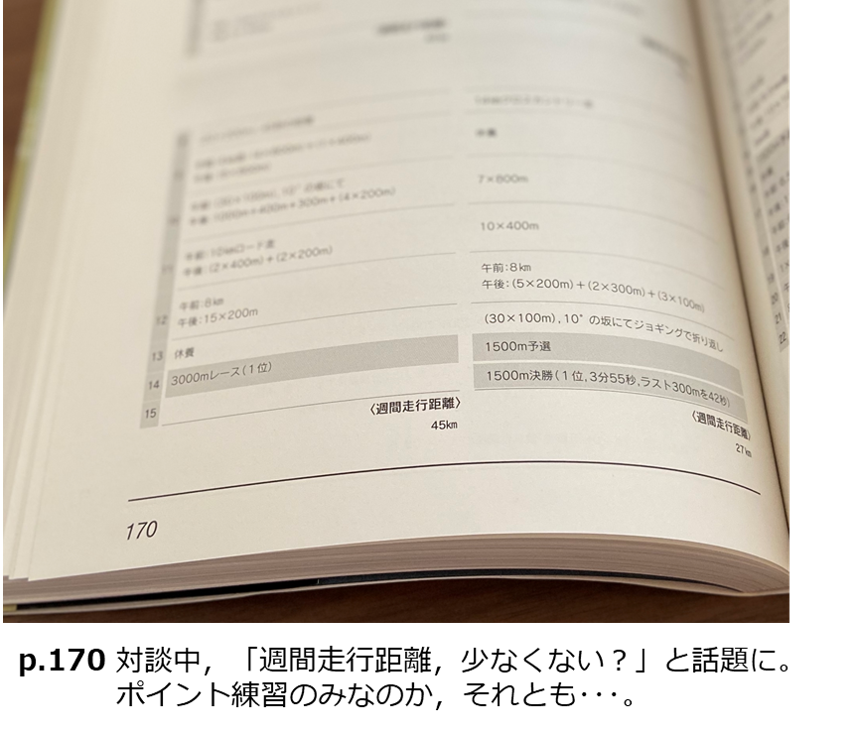

【横】P.170にも練習メニューが書いてありますけど,大事なのはリカバリー(何秒休むのか)や強度で,そこがけっこう悩みどころでもあったりするので,参考になっています。

③お二人共通編 ~「ほんとにやったの?」みたいな練習もある~

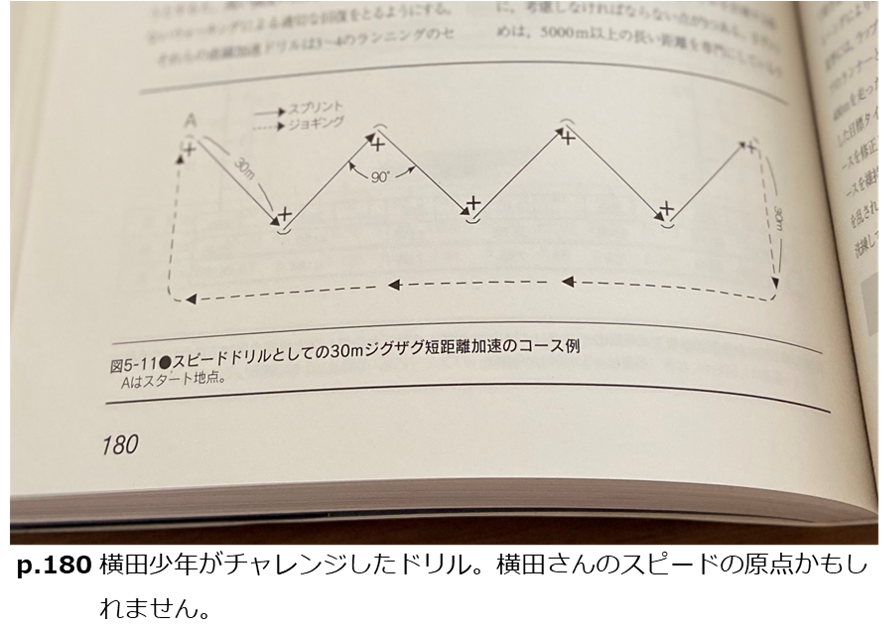

【横】高校生のとき,p180の加速するドリルを実際にやってみたことがあります。当時は意味がよくわからなかったけど(笑)めっちゃ懐かしいな・・・。

【井】3000m障害の内容では,ハードル技術を向上させるために「毎年,14000のハードルを跳ぶことを目標として掲げるとよい。」っていう記述があるんですよ。年間14000台(回)っていうことは,365日でわると1日あたり・・・みたいな。ほんとにやったのかなって気になっています(笑)

【横】1万時間の法則みたいな感じなんですかね?(笑)

それぞれの『中長距離ランナーの科学的トレーニング』の話

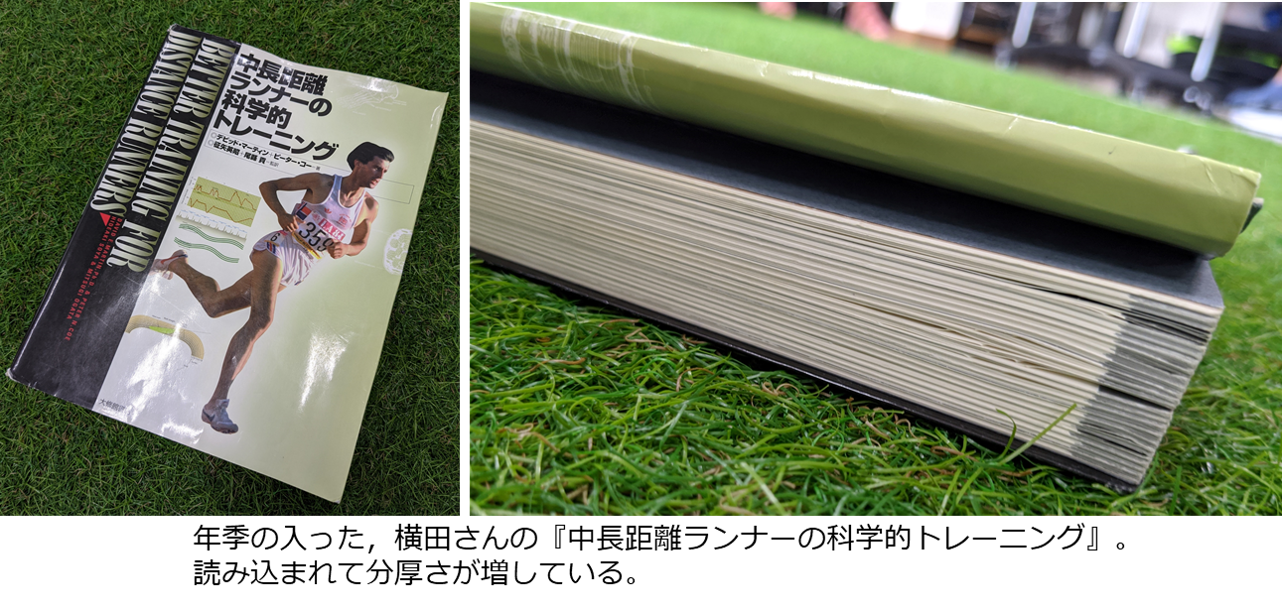

【横】今は,指導者としてアウトプットする前提で読んでいて,この本自体にメモを書き込んだり,大事な箇所に折り目をつけたりしていますね。長年使いすぎて,今となってはいつなぜ折ったのかわからないページも多々ありますし,前半は「ちゃんと読め」という自分へのメッセージとしてほとんどのページに折り目がついています(笑)

【井】僕も折り目をつけています。折っているページを見返すと,「あ,そういえば!」みたいなヒラメキが生まれたりもするんですよね。

大学で学んだことと合わせて復習になることもあるし,今でもこの本を見ないとわからないこともあるし,読んでいて難しいと感じる部分もある。だからこそ今も読み続けていて,ずっと楽しめる本ですね。

【横】そうそう,事典とかと同じで長く読む本ですよね。

【編】お二人にとってこの本とは?

【横】僕は定期的に自分の本棚を整理するんですけど,その中で高校生のときからずっと捨てずに置いてあるのはこの本だけ。陸上を始めた高校生の頃からコーチとなった今までずっと読み続けている本なので,ずっと僕の競技とともにある本かなと思います。

【井】僕にとってはアルバムみたいな本で,ふと見返したときに思うことがあったり,懐かしく思い出されることがあったりします。と同時に,コーチとしての自信を高めてくれる,選手に対して誠実になれる,そんな本ですね。

井野さん,横田さん,貴重なお話をありがとうございました!

今後も,さらに中長距離界を盛り上げていかれるのを楽しみにしています!

(9月16日zoomにて取材・収録,企画・編集=大修館書店編集部,写真提供=井野さん,横田さん)

●本書について,詳しくはこちらをご覧ください(本書の紹介ページへ)↓

一覧に戻る