女性アスリートを支える

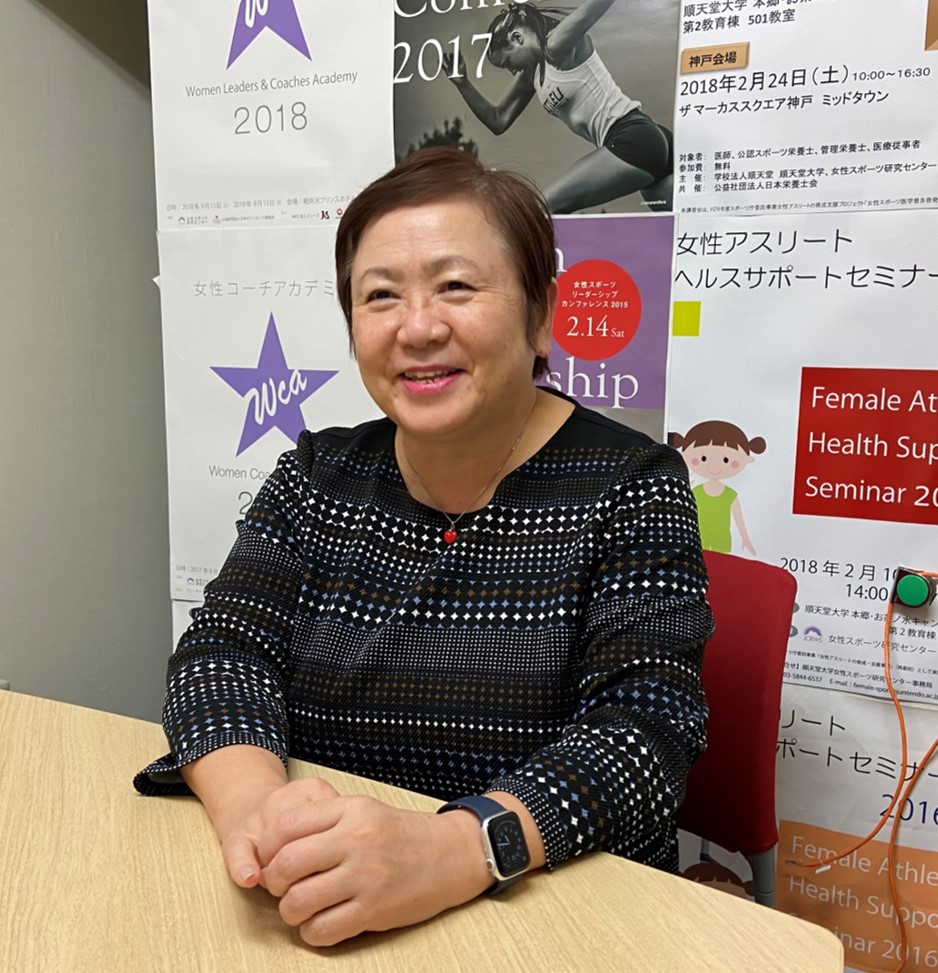

第1回 女子アスリートと指導者のあるべき姿

- 2020.12.07

このシリーズでは「利用可能エネルギー不足」「無月経」「骨粗しょう症」など,女性がスポーツをする中で起こりうる健康課題についての『向き合い方・乗り越え方』を提言していきます。(全3回)

第1回「女子アスリートと指導者のあるべき姿」

「わかってあげよう」は必要ない

性別にかかわらず,「身体的な感覚は人それぞれ」という前提が重要だと思っています。

たとえば,生理(月経)にしても,症状が重い人もいれば,まったく痛くない人もいます。だから,女性指導者が「私はこうだからきっとこの子もこうだろう」と勝手な判断をしてはいけないと思いますし,男性指導者が「生理は面倒だろう,痛いだろう」と,たとえ良かれと思ってだとしても,勝手に推測する必要もないんです。色々な場合があるのに決めつけるということが一番よくないと思います。

「男女」の違いもまた,生物学的に仕方のないことです。私には,男性の身体に起こる生理学的な現象が,感覚的にどんな感じのものなのかはわかりません。それと同じで,男性にも,女性の身体に起こっていることは感覚的にはわからないですよね。だから,あくまで「男性には感覚的にわからないことが,女性の身体で起こっている」という認識を持つということがスタートだと思います。

誰がハッピーになる指導か?

構造上・機能上で男女に違いがあるのは事実です。ですから,「少しでも知識があったほうが,結果的にパフォーマンスを上げたり,健康を維持したりできる」という認識が重要です。知識がないことによって,マイナスの影響を与えてしまうことは多々ありますから。

同じ指導でも,知っていてやるのと知らないでやるのとでは,全然違いますよね。知識を持っていたほうが絶対にアスリートがハッピーになれる。指導者がハッピーになるのではなく,アスリートがハッピーになることが本来ですから,そのために,指導者は多彩な知識を持っている必要があると思っています。

「知らないよりはマシ」くらいの気楽さで

テキストに載っている身体についての知識は,「あくまで基本形」だという前提を持って取り入れることが重要です。そして同時に,「こういうメカニズムがあるんだよ,あくまで基本形だけどね」ということをアスリートにも伝えることが必要です。

人は千差万別なので,テキストどおりにいくことはありません。それでも,ゼロよりは少しでも知っているほうが良いということは,あらためて言うまでもないでしょう。逆にいうと,「知らないよりはマシ」くらいの気軽な気持ちで学んでもらえたら嬉しいです。

原点は「何秒で泳げるの?」

大学で指導していたのは,泳いだら私より速い子たちばっかりでしたよ。もし,私のほうが速くて実績があったら「私はこうしてきたからこうしてみなさい」とできたかもしれないけれど,私にはそれができませんでした。「先生は何秒で泳げるの?」と聞かれたら困ってしまう状況でした。

でも,「彼らの持っていない知識を持っていれば絶対にいい指導ができる」という確信はありました。それが勉強しようと思ったきっかけです。泳ぎ以外で優れていなければ誰からもリスペクトされない,ならば,知識を得るために勉強しなければ,というのが私の指導の原点なんです。

「ほどよい距離感」と「声かけの工夫」

言われてやれることにはすぐに限界がくるので,基本は「自分で考えよう」というスタンスです。

たとえば,試合中にどうにかできるのは本人だけなので,ふだん手取り足取りの指導をしていると,いざというときに「どうしたらいいんでしたっけ?」ということになってしまいますよね。

中にはどうしても自分で考えることが苦手な人もいるので,そういう場合は「こうしたらいいんじゃない?」というアドバイスをしたり,「頑張ってみようか」と盛り立てたり…言い方にはかなり工夫をしていました。

私から言うのが適当でないと判断したときには,ほかの人から言ってもらうこともありました。そのほうが効果的なこともありますから。自分が感情的になったら終わり(笑) だから指導者として,選手の自主性を考慮した上で最低ラインしか接しないようにもしていましたね。

選手との距離感と選手への声かけは,指導者やリーダーにとっては永遠の課題じゃないでしょうか?

(11月9日 取材,企画・編集=大修館書店編集部)

第2回「女性アスリートの健康を考えるためのヒント」はこちら▼

小笠原先生にもご監修いただいた『女性アスリートダイアリー2021』の詳細はこちらをクリック↓

詳しくはこちら

一覧に戻る