『書く』を語ろう

①スポーツに活かせる『書く』出版物

- 2021.02.17

「書く」ことが見直され,またコロナ禍で自分と向き合う時間も増えた2020年,大修館では2種類の「書く」出版物を発行しました。

2種類の「書く」出版物

そこで今回は,「書く」ことについて,スポーツを通した様々な視点で取り組み続けてこられた荒井先生と桜間先生の対談をお届けします。

第1回「スポーツに活かせる『書く』出版物」

作成者が語る「書く」を活かした出版物

【編集部(以下,編)】まずは「書く」出版物について,それぞれご紹介いただけますか。

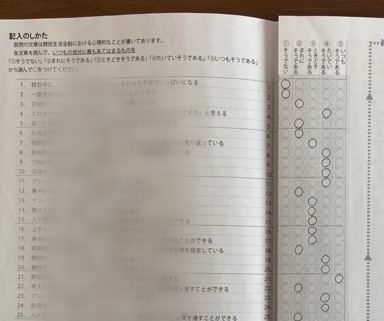

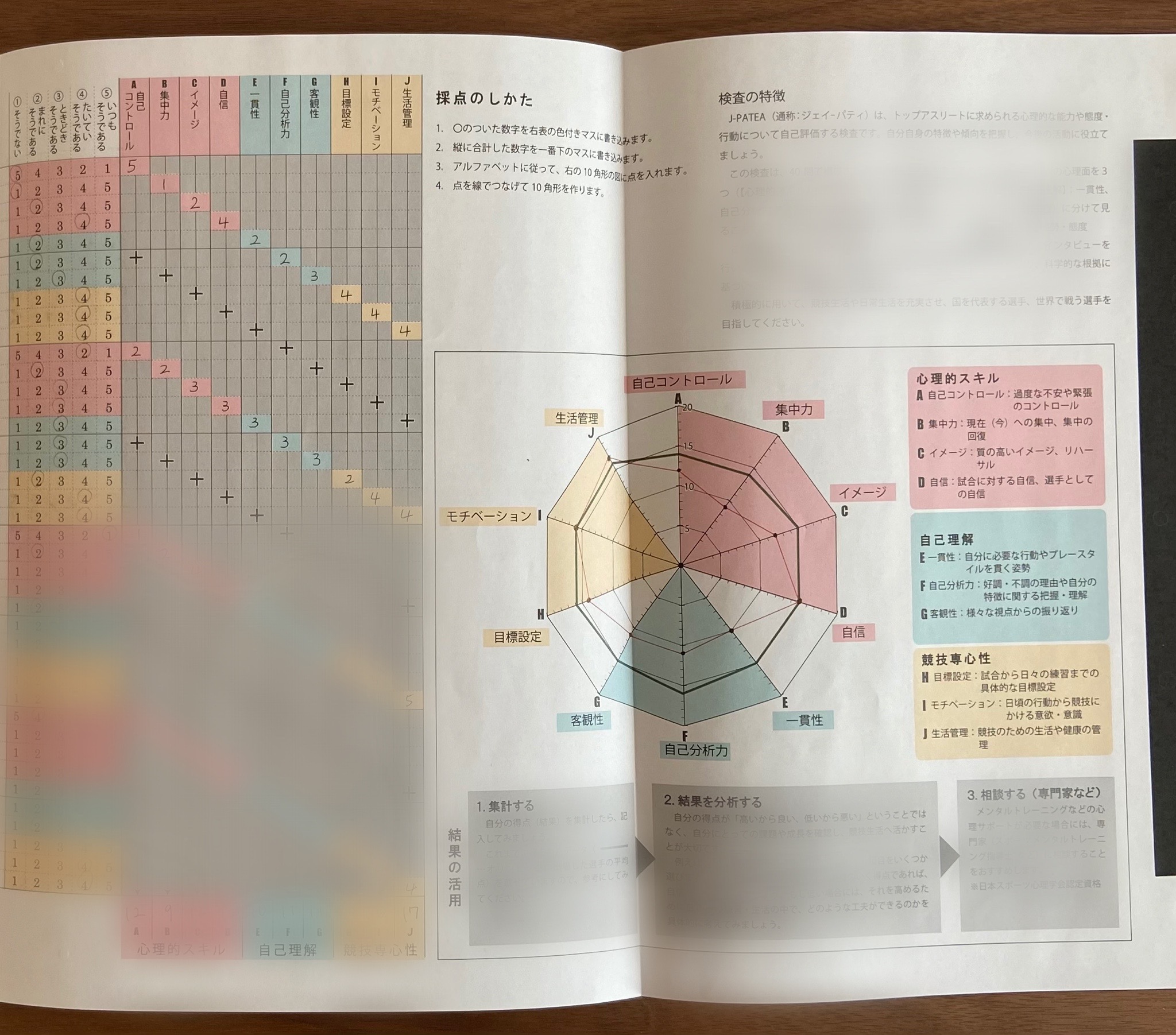

【荒井(以下,荒)】JISS競技心理検査(J-PATEA:ジェイ-パティ)は,心・技・体の「心」に関する検査です。検査というと堅苦しいですが,チェックシートくらいに思ってもらえれば結構です。

40問の質問について当てはまるものに○をつけることで,自己コントロール能力・集中力・自己分析力・モチベーション・・・など10の側面を点数化し,その数値をもとに,日常生活の過ごし方や競技への取り組み方について振り返ることができます。

リオデジャネイロ大会以降,オリンピックに派遣される選手にはこの検査を実施してもらっています。

今後さらにデータが蓄積されれば,オリンピック・パラリンピック選手,国体選手,高校のトップ選手・・・と各層のトップアスリートの特徴を把握したり,それを多くの人に活用してもらったりすることができると思います。

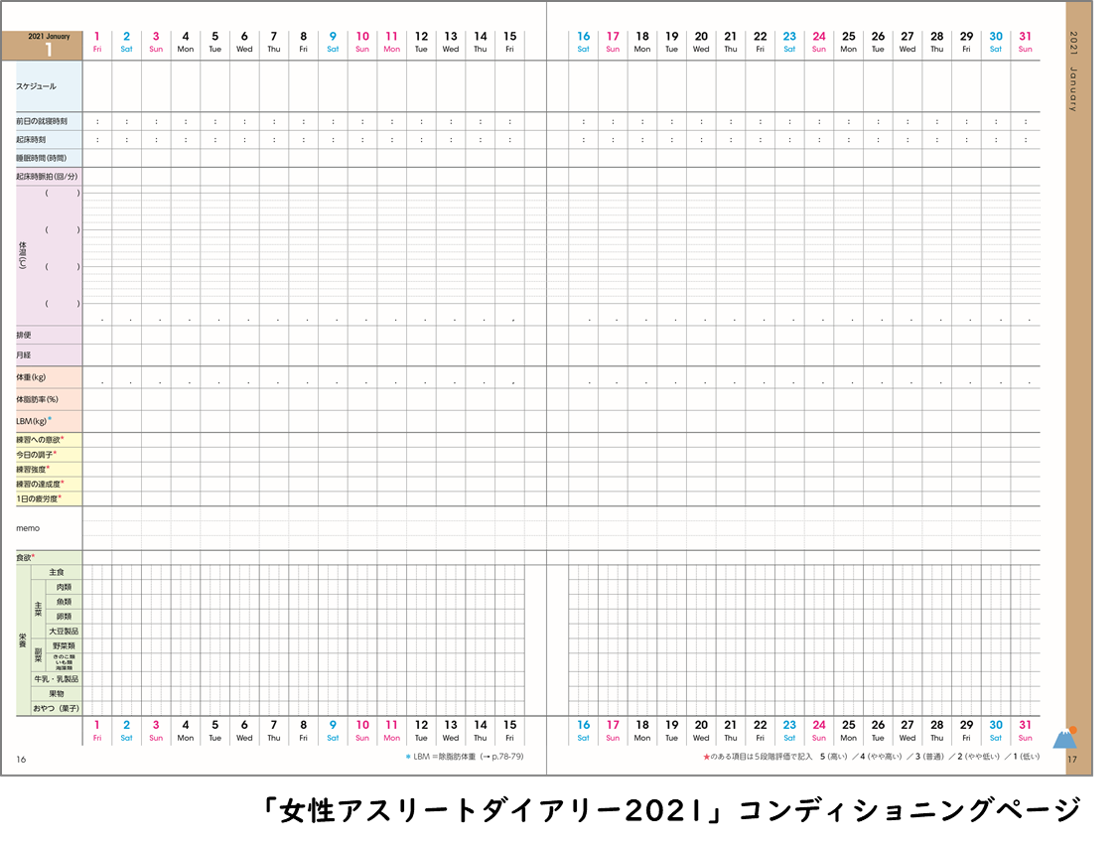

【桜間(以下,桜)】女性アスリートダイアリーは,2012年版の創刊以来,今回初めて大修館から販売となった2021年版で10冊目になります。

特徴は「女性のための」や「アスリートのための」ではなく「女性アスリートのための」というところ。

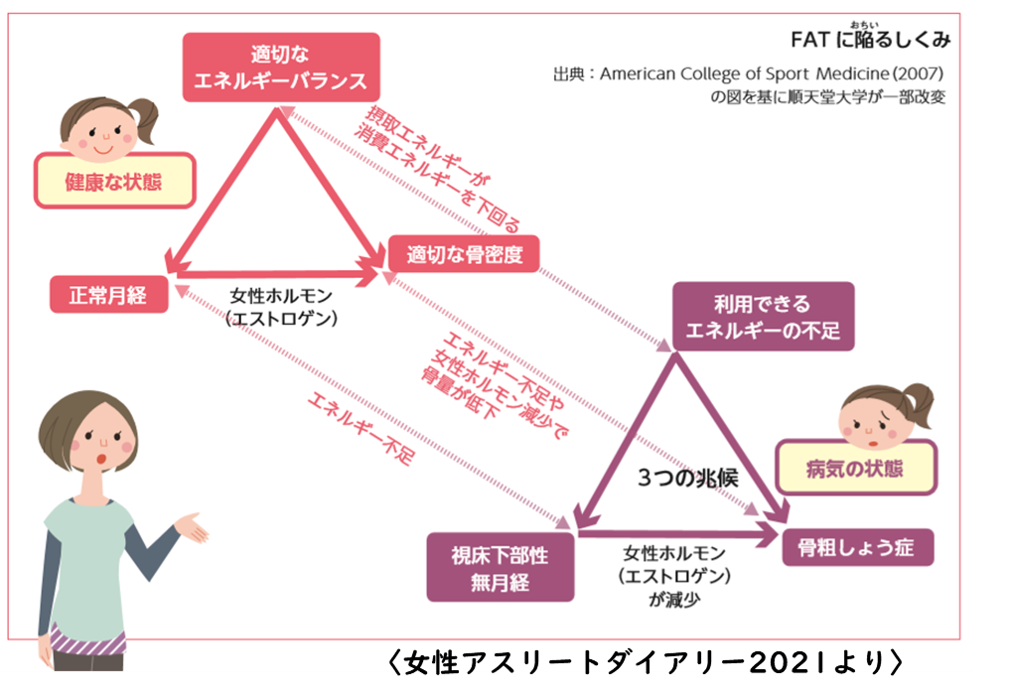

見開きページで1か月の変化をひと目で振り返ることができ,女性アスリートの三主徴(FAT)を予防するために重要な項目(食事など)を記録することで,予防のための意識づけができるようなつくりにしています。

中学・高校生やスポーツを楽しむ一般の方から,実業団やオリンピック・パラリンピックで戦うアスリートに至るまで幅広く使っていただいています。

書いて振り返る

「振り返り」の効果

【編】どちらも「振り返る」ことがポイントなんですね。

【荒】練習日誌などをつけている選手は多く,そのことが世間的にも話題になっていたりしますよね。

練習自体の内容を書く選手は多いと思いますが,生理学的な内容や食事など「競技」の周辺的な要素についても記録することで,「こういう練習のあとは食欲があるな」「生理のときって練習意欲も変化しているな」などと,色々な要素が同期していることに気づくことができて,それがとても大事だと思います。

【桜】同感です。書くこと・書いた内容を見ることで,色々な観点での照らし合わせができることが書くことの良さだと思います。

また,記入内容などによって色分けするといった自分なりの工夫が生まれたり,自身の健康・心理状態や考え・感情を整理することにもつながると思います。

「振り返り」を深掘りすると・・・

【荒】たとえば,ある選手の「自己コントロール」の回答結果は,ある1問は4点,ある1問は1点・・・で4つの質問の合計は11点でした(5点満点/問)。

ここで大事なのは「11点か,ちょっと低いな」で終わるのではなく,「この項目はなんで4点だったんだろう。この前の試合でこんなことがあったからかな」「こっちはなんで1点だったんだろう。ふだんの練習で○○ができていないからかな」などと,一つ一つの質問の点数についてその背景を考えていくこと。

そうすると,練習でできていて試合でできていないことがわかったり,「練習への取り組み方を変えていったほうが良いのか」「変えるならどう変えていくのか」「変えた結果どうなりそうか」と深掘りしていくことができますよね。

メンタル面について広く漠然とした話をしていると焦点が定まらないことがあったりもしますが,この心理検査に答えることで,自分を見つめ直すための材料を得ることができるんです。特に言語化することが苦手な選手やあまり振り返りをしてこなかったような選手には,より効果的です。

【桜】「言語化」はアスリートには特に必要ですよね。

ダイアリーの作成に携われた婦人科の先生が,診察を受けに来た選手に「前回の月経はいつ頃?」「月経中の症状はどんな感じ?」と聞いても「ちょっとわからないです」という答えが返ってくることがよくあったそうなんです。自分の健康状態に関心を持っていなかったり,それを言葉にできなかったりする選手が意外に多い。

「それをなんとかしたい」「記録をつけておけば,病気の早期発見などの重要な手助けにもなる」という視点が,ダイアリー誕生のきっかけの一つでもあるんです。

【荒】ダイアリーをつけることは心理的にも影響があるんですか?

【桜】ダイアリーには月ごとに目標を書く欄があるのですが,ダイアリーをつけている選手から,「怪我をしていた時期は目標設定もナーバスになっていたが,後になって見返したときに『あのときはこういう気持ちだったから,まだまだいけるぞ』と思うことができた」「過去の自分からエールを贈ってもらった気持ち」という嬉しい報告をいただいたことがあります。

書くことで,心理的な面でもブラッシュアップされていったのだろうなと感じますね。

(2021年1月29日取材,企画・編集=大修館書店編集部)

続きも公開中です!

『書く』出版物について詳しくはこちら

▶︎▷『JISS競技心理検査』

詳しくはこちら

一覧に戻る