『書く』を語ろう

③書いて私が気づいたこと

「書く」ことが見直され,またコロナ禍で自分と向き合う時間も増えた2020年,大修館では2種類の「書く」出版物を発行しました。

2種類の「書く」出版物

これらの制作に携われた荒井先生 (法政大学) と桜間先生 (順天堂大学女性スポーツ研究センター) の対談に続く今回は,元女子バスケットボール日本代表で,現在は指導者として活躍中の藤岡麻菜美さんの「書く」をお届けします。

関連記事▶▷ ①スポーツに活かせる『書く』出版物

▷▶ ②『書く』って『深く読む』こと

第3回「書いて私が気づいたこと」

書くようになったのは”無敵キャラ”ではなくなったから

――大学時代に「書く」ことに取り組まれていたと伺いましたが,どのようなきっかけで?

記録をつけるようになったのは,疲労骨折をしてしまった大学2年生の頃だったと思います。

それまでは,捻挫をしたこともなく,テーピングも巻いたことがないくらい,怪我とは無縁の選手だったんです。

――バスケットボール選手としては珍しいですよね?

そうなんです。無敵キャラだったんですよ(笑)

大きな怪我とは無縁だったので,自分の身体の声を聞くということにまったく関心がなくて,「休めば治るでしょ」と思っていました。

――それなのに記録をつけることに。どのような経緯があったんですか?

チームのトレーナーの方と相談して,「怪我の状態把握のために書いてみようか」ということになりました。

大学の授業で,身体の構造や体力学,スポーツ医学などを学び,「自分の身体にはこういうことが起きているんだ」と考えるようになった時期とも重なったので,記録をつけることにも意味があるんじゃないかと捉えることができましたね。

変化がひと目でわかるオリジナルシート

――どんなふうに記録していましたか?

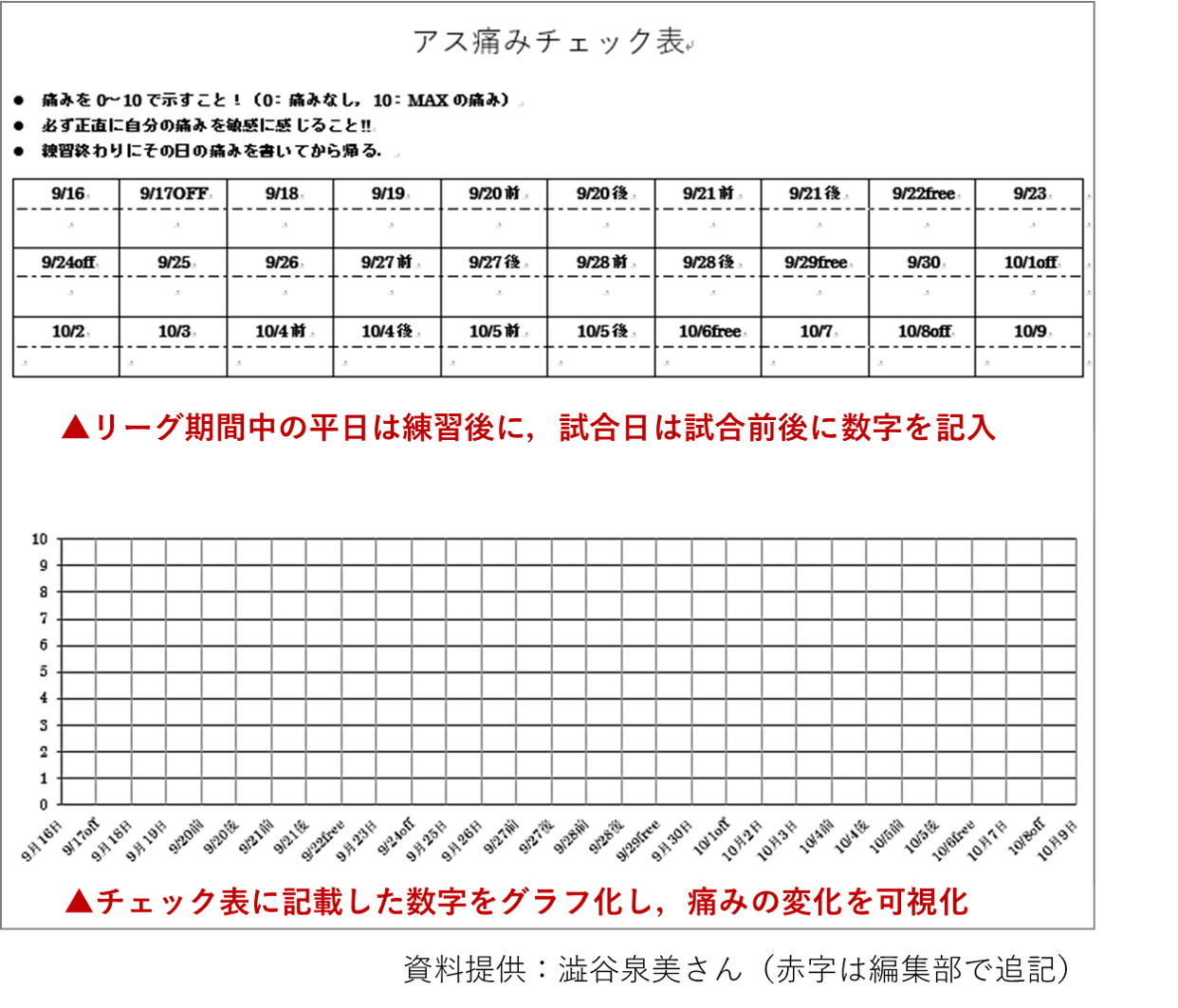

痛みなどを点数化し,記入した点数を点で結んでいくと変動が目に見えるようになっているシートを使っていました。

トレーナーさんが項目を考えて用意してくださったものです。

それをもとに,「こういうときに痛みがこれくらいだから,今日は負荷の高い練習はやめておこうか」「バスケの感覚が鈍らないように,バスケットの部分(*)に多めに入ろうか」というふうに,練習内容やボリュームを調整していましたね。

*チーム練習(4対4や5対5)のこと。1対1や2対2の少人数練習よりも負荷が軽いため,ゲーム感覚をなるべく失わないようにすることが目的。

シートがもたらした考え方の変化

――ご自身の中で変わったことはありましたか?

「調子どう?」と聞かれたときに「身体はこういう状態なので,この練習はできると思うけど,痛みはこんな感じです」と自分の言葉で伝えられるようになりました。

シートに書く作業を通してすでに頭の中が整理してあったからだと思います。

――「練習したい」という気持ちとの兼ね合いは?

もちろん当時は「もっとやれるのに!」という思いもあったので,「もう少しできます」というアピールはしていました(笑)

でも,シートの記入をするようになって,自分の身体の状態に目を向けるようになったこともあり,「練習をしたい」という感情的な部分と「身体の状態を考えるとここまでにしておこう」という客観的な部分を,切り分けて考えられるようになりました。

トレーナーさんとアシスタントコーチの方が連携・協力して調整してくれていたことも大きかったです。

痛くない範囲でできるメニューに参加したり,ハンドリングなどの自主練をしたりする中で,「違った方向で頑張ろう」「全体練習以外の部分でもできることはある」「制限のある中でどれだけできることを見つけていけるか」という前向きな考えが芽生えてきました。

バスケにつなげるセルフマネジメント

――シートを続けられたモチベーションは?

その日の痛みや状態によって入れる練習の程度も決まっていたので,自分の状態をきっちり把握しておかないと,やりたい練習にも参加できなかったことが大きいと思います。

――シートの内容が練習に直結してしまうと。それでも正直に書けましたか?

はじめのうちは「痛いけど2段階くらい下にしておこうかな」と痛みを低めに書いたりもしていました(笑)

でもトレーナーさんに「これウソじゃないよね?」と確認されるんですよ。「痛くない=動ける」はずなのに,身体は正直だから痛いと思うように動けないわけで・・・見抜かれてしまうんですよね。それで「ごまかしても無駄だな」と悟りました(笑)

やっぱり身体はウソをつきません!

オリジナルシートのあとには・・・

――怪我が治ってからもシートの記入は続けましたか?

・・・いや,そのシーズンがオフに入るとともに終わりましたね(笑)

トレーナーさんには「続けようね」と言われていたと思うんですけど・・・終わりましたね(笑)

――では,個人的にノートとかもつけたりはせず?(笑)

その後,大学3年になるシーズンの新チーム始動時に,チームとして「個人ノート」を始めました。

前のシーズンに怪我人が多かったこともあって,その改善策として。

1人1冊の自分専用ノートに,何でもいいので気づいたことを記入し,部室のボックスに入れておくと,トレーナーさんが見てコメントやアドバイス・提案を書いてくれるシステム。

選手によって,書き忘れちゃったという選手もいたり,すごく丁寧にしっかり書いている選手もいたり,個性は出ていたと思いますが,自分自身を振り返るきっかけになりました。

――藤岡さんにとって「書く」とは?

心の奥底にいる本当の自分を知ることです。

現状を把握し,考えを整理,理解してあげることで向かっていくべき方向性が明確になっていきます。

(2021年2月6日 電話取材,企画・編集=大修館書店編集部,写真提供=ご本人)

バスケットボール人生と「書く」のつながりのわかる,貴重なお話をお聞きすることができました。藤岡さん,ありがとうございました。

なお,選手時代に「書く」ことと向き合った藤岡さんの指導者としての取り組みと思いを,【番外編】として公開中!ご一読ください!

書く出版物について詳しくはこちら

▶▷「JISS競技心理検査」

▷▶「女性アスリートダイアリー2021」

一覧に戻る