大相撲 番付表よもやま話

飯塚さき(スポーツライター)

(イラスト:イラストACよりフリーカットさんによる)

本場所開催の2週間前に発表される「番付」。その場所における力士の地位を示す番付は、当人である力士たちにとって非常に重要であることはもちろん、本場所を待つファンにとっても楽しみなものであるといえます。日本相撲協会によると、17世紀初頭には番付表が作られており、現在のような縦一枚の番付表は、1757年に初めて発行されたそうです。本稿では、脈々と歴史を紡ぎ、いまもなお変わらない姿で親しまれている大相撲の番付表について紹介します。

何が書かれている? 番付表の見方

力士の地位は、審判部の親方衆による会議で決まります。本場所が終わると、「番付編成会議」が行われ、その場所の成績をもとに翌場所の番付が決まるのです。

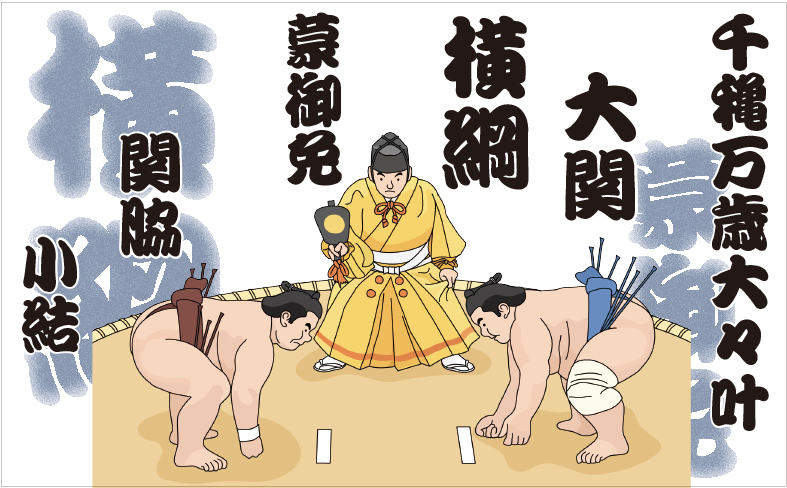

5段に分かれている番付表は、東西どちらも右上から順に横綱・大関・関脇・小結…と強い力士が並んでいます。文字が大きく太いほど、強い力士を表しているので、一目瞭然です。最上段が幕内、2段目が十両と幕下、3段目に三段目、4段目が序二段、最下段には序の口の力士と親方衆、呼出し、床山の名前が書いてあります。序の口力士のことを「虫眼鏡」ということがありますが、それは番付に載る名前の幅が2ミリほどしかなく、肉眼では見えにくいことから来ています。また、裁きを行う行司と、審判部の親方衆の名前は、中軸に記されます。

中軸最上部に書かれているのは「蒙御免(ごめんこうむる)」の文字です。これは、江戸時代に興行である大相撲を行うにあたって、寺社奉公から許可を得たことを示すもの。左下に書いてある「千穐万歳大々叶(せんしゅうばんざいだいだいかのう)」は、千秋楽まで無事に、お客さんがたくさん入りますようにという願いが込められた言葉です。こうした文字は、時代を経てもそのまま残されています。

行司による、すべて手書きの職人技

番付表を書くのは、行司の仕事です。現在の番付は、三代目木村容堂さんが書いています。文字はもちろん、なんとこの真っすぐで美しい枠線まで、すべて手書きで書かれているというから驚きです。

行司は、番付編成会議の後、各力士のフルネーム、出身地、昇進・陥落、改名の有無などを確認しながら、元となる原稿を和紙にペンで書いて作っていきます。幕内力士は42名以内と決まっていますが、横綱・大関への昇進などがあれば、文字の大きさが変わってくるので、事前に文字の横幅を計算しておく必要があるのです。

原稿が出来上がると、いざ清書。手が墨で汚れないように、左から順に書いていきます。実際に行司が書いているのは、我々が手にする番付の約4倍の大きさ(縦109cm、横79cm)のケント紙です。その原版を、約4分の1に縮小して印刷します。

相撲字は、お相撲さんの体のように太いという意味と、お客さんの大入り満員の願いを込めて、なるべく隙間なく黒く書く字体ですが、原版の時点でびっしりと書いてしまうと、縮小したときに字がつぶれて読めなくなってしまうため、普段の相撲字よりも若干細めに書いているのだそう。容堂さんの助手を務める木村要之助さんは、「相撲字は、書道というより絵画に近い。一文字の四角い枠の中に、どれだけ均等に白を残せるかが重要」とも話しています。一枚の番付を書くのに、さまざまな大きさの文字を書くため、人によっては5~6本の筆を使い分けて書く行司さんもいるそうです。

こうして、2週間から10日ほどかけて、本番付の原版が出来上がります。

毎場所出される番付表にも、さまざまな意味や作成秘話があります。機会があれば、ぜひじっくり眺めてみてはいかがでしょうか。

一覧に戻る