『書く』を語ろう

【番外編】書いた私のその先に

選手時代に「書く」ことと向き合った藤岡麻菜美さんの,指導者となった現在の取り組みと思いを【番外編】としてお届けします。

関連記事▶▷①スポーツに活かせる『書く』出版物

▷▶②『書く』って『深く読む』こと

▶▷③書いて私が気づいたこと

【番外編】「書いた私のその先に」

歩み始めた指導者の道

――昨年6月から指導者に。高校生を指導する中で意識していることはありますか?

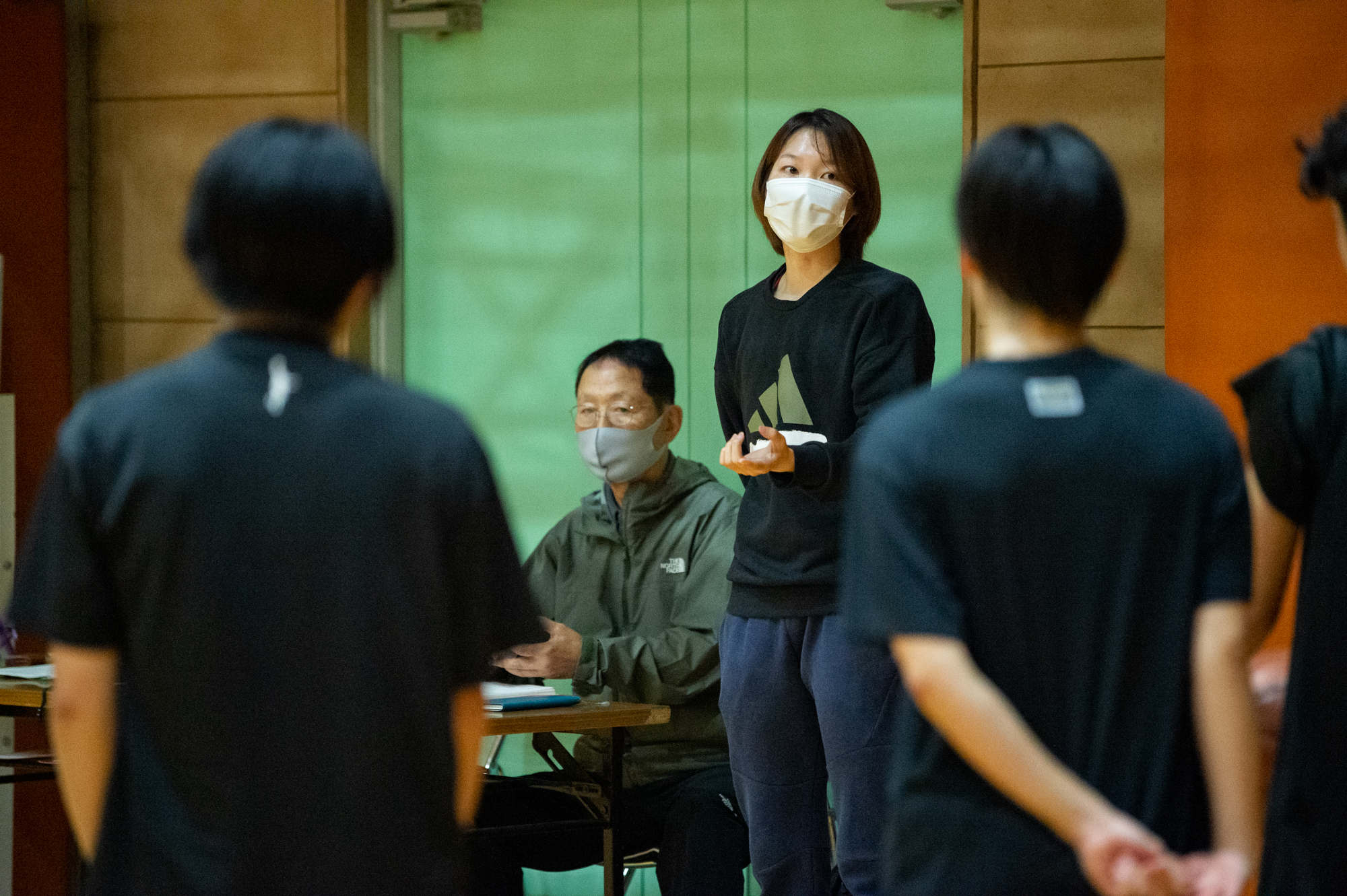

質問をして相手の考えを引き出すことを意識しています。

選手には自分で考える力を身につけてほしいと思っているのですが,質問に答えようとすると自然と自分で考える必要が出てくるので,それがねらいです。

――選手からはどんな反応が返ってきますか?

「調子どう?」「元気なさそうだけど何かあった?」などと聞くと,その場でポロっと話してくれる子もいれば,「いや・・・」と濁す子もいます。

でも,どっちでもいいんです。

それぞれの選手に話したいタイミングがあるし,私に話さなくても仲間同士で解決できる場合もあるので,「困ったら相談できる場所があるよ」と伝えることが大事だと思っています。

(写真:野口岳彦/バスケット・カウント)

「自分がやりたいバスケット」からの転換

――選手の自主性を尊重されているんですね。

チームに携わり始めた当初は「教えたい」という思いが強くて,何でも教えてしまったり,自分の基準に反しているからと厳しくしてしまっていたりする部分もありました。

でもあるとき,「これって自分に都合のいいチームをつくっているだけだ」「選手ではなく自分にベクトルが向いているのかもしれないな」と気づいたんです。

――気づくきっかけがあったのですか?

そうですね。

現役時代にリハビリでお世話になった日本代表のトレーニングコーチの方に、指導者になってから相談したときに「会社では『社員がどれだけ幸福を感じているか』が仕事の効率化や満足度,離職率などに大きく影響しているんだよ。バスケにも通じるよね。」という話をしてくださったんです。

(写真:三上太)

私(指導者)は仕事でたとえると上司なのに,「社員(選手)たちが幸せか,楽しめているか」というのは一切考えていなかった。自分がやりたいバスケットを追い求めてしまっていました。

それに気づいてからは,選手たちの考えていることや目指していることが気になり始めて。

子どもたちが伸び伸びプレーできる,楽しめることが一番大事だなという考えに至りました。

試行錯誤を続ける中で

――ご自身の経験が指導者としての取り組みにつながっている部分はありますか?

色々ありますが,そのうちの一つとして,選手のコンディションにはしっかり目を向けてあげたいと思っています。

というのも,大学生で疲労骨折の診断を受けたときに,「他の部位に疲労骨折の跡がある」と言われ,高校時代の痛みの正体を後々知るという苦い経験をしました。

一つの怪我が他の怪我やコンディション不良につながることもありますし,特に高校生年代の心身の状態はその後にも影響したりするので,大事なことだと痛感しています。

――コンディションに気を配る中でどんな工夫をされていますか?

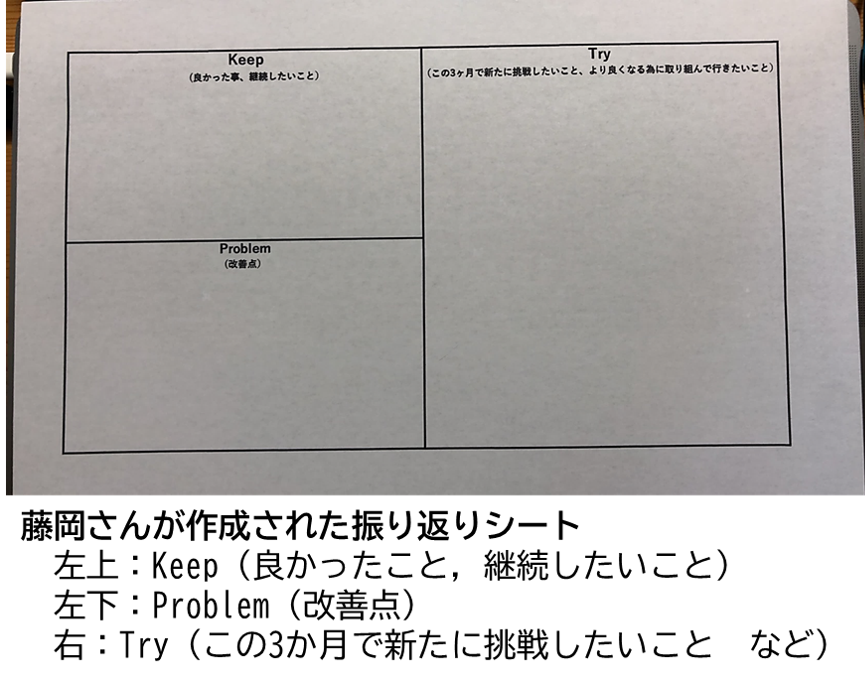

指導者になって短いので手探りの状態ではありますが,「できたこと」「改善したいこと」「チャレンジしたいこと」を記入する振り返りシートを作りました。

それをもとに年に4回程度,一人ひとりと話す時間をつくろうと思っています。

シートがあることで,選手とのコミュニケーションもより深くなるし,選手も気にかけてもらっていることを感じやすく,モチベーションにつながると思います。

選手に寄り添う中で感じるところ

――高校生ならではの難しさは感じますか?

「やっても大丈夫な痛み」と「これ以上やったらダメな痛み」の境界線を高校生が自分で見極めるのはとても難しいと感じています。

チームとして活動する中で「みんながやっているから抜けたくない」「自分だけ抜けるのは申し訳ない」という気持ちを持つ子も多く,痛みとの間でどうしても葛藤を抱えやすい。

だから,判断基準を自分でつくっていけるように手助けしていく必要があると感じています。

たとえば,痛みの程度を10段階で記録して,「7を超えたら調整しようね」とか。

こちらで最低限のコントロールをしてあげることも重要ですね。

(写真:野口岳彦/バスケット・カウント)

――女子アスリートという面での配慮も?

バスケットボールは対人プレーもある激しいスポーツ。

生理痛はコンディションにも影響するので,特に生理中の練習強度の調整をしていけたらと思っています。

イギリスの女子プロサッカーチームでは,そういう取り組みも始まっているようで,怪我のリスクを抑える意味でも重要だと感じています。

また,生理について話しづらいという状況はあると思います。

自分自身も勉強中の身ですが,そういう認識は持っておくべきだし,その状況を少しずつ変えていかないといけないなとは感じています。

成果を実感する日まで

――指導者として目指すところを教えてください。

子どもたちには,バスケを一つのツールとして人間性を磨いていってほしいので,高校で完結しないような関わり方をしていきたいと思っています。

正直,その子自身が成果として実感するのは何年後になるかわかりません(笑)

でも,高校時代あるいはその先のステージでいつか実感してもらえたらいいと思っています。

――目指すのはバスケでの勝利だけではないと?

どこにいっても最後は人間関係だと思うんです。

社会に出たらそれまで以上に色々な人と協力しなければならないし,どんな職についても避けては通れない問題じゃないですか。

やっぱり,結果だけでなく人間性が伴ってこそ,この人と一緒に何かしたいなと思われる存在になれるはず。

そういう人を目指してほしいです。

(写真:三上太)

――「結果だけでなく人間性・・・」という言葉が印象的です。やはり結果は重要ですか?

結果を出さないと評価が上がらないのも事実です。

だから「結果にはこだわるけど結果がすべてではなくて,そこに至るまでの過程も大切にする」という絶妙なバランス感でいます。

もちろん一気にどちらも達成するのは難しいので,まずは「結果はあとからついてくるから,とにかく今は自分たちができることを一生懸命頑張る」「それぞれの目標に向かって頑張ることが,結果的にチームのためになる」「成功したから幸福なのではなく、幸福だから成功する」ということを共有しながら取り組んでいきたいです。

そうすればチームの一人ひとりがモチベーションをなくさずにチャレンジし続けられると,そう信じています。

(2021年2月6日 電話取材,企画・編集=大修館書店編集部)

貴重なお話をありがとうございました!

選手としての様々なご経験と,指導者として学び続ける姿勢を併せ持った藤岡さんから,今後も目が離せません!

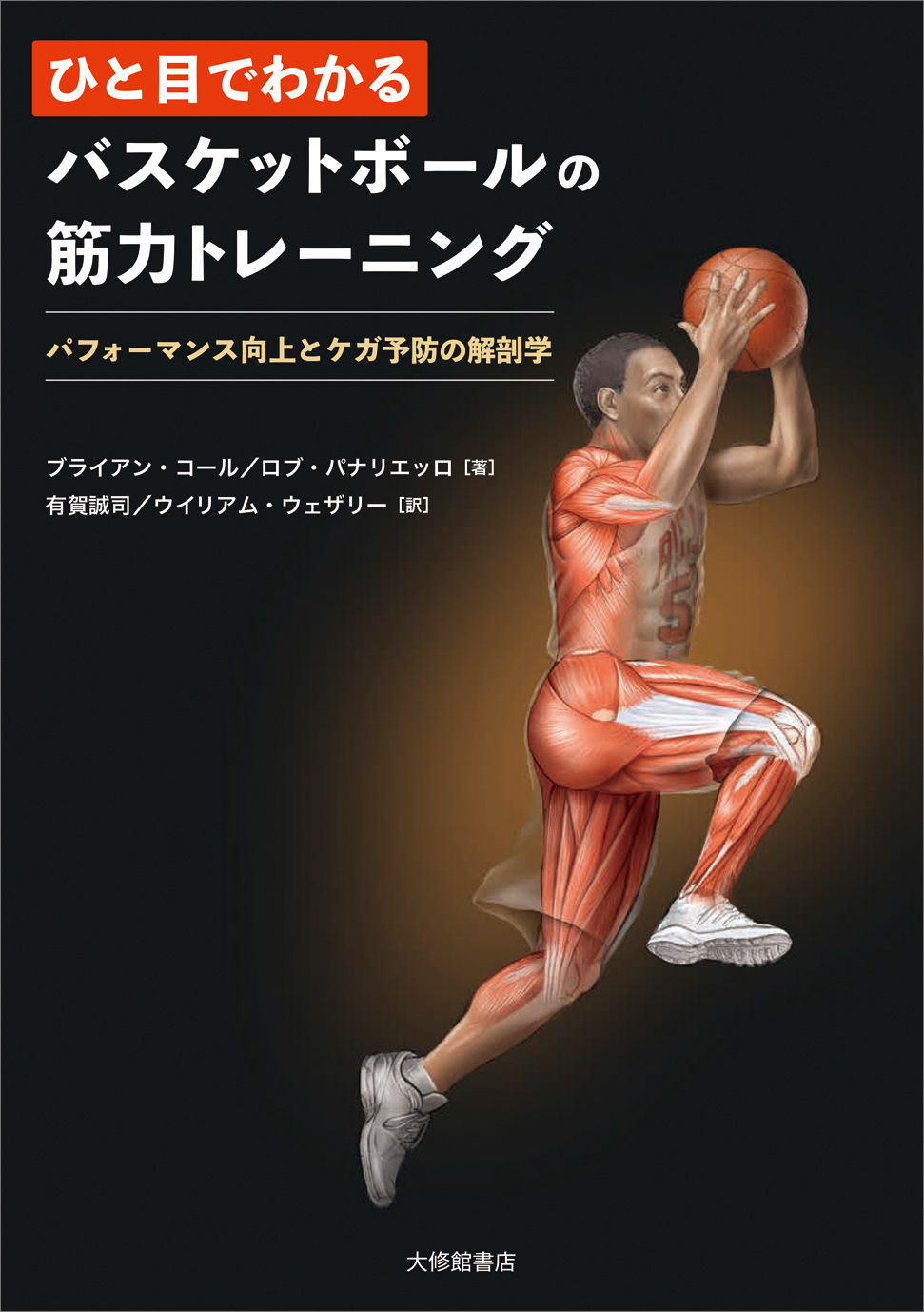

この記事を読んでくださった方への編集部からのおすすめ本

(表紙画像をクリックすると,詳細をご覧いただけます)

中学生,高校生を読者対象とした,10代の子どもたち向けの「スポーツのバイブル」。

スポーツには「する」「みる」「支える」「知る」「創る」などの多様なかかわり方があることを理解・実践できるようになるために,20人の専門家たちがやさしく語りかけていく。

スポーツをする中高生が,悩んだり落ち込んだりした時にかけられて救われた言葉40編を,写真を使ってビジュアルに紹介。

スポーツ活動が難しい今だからこそ読んでほしい1冊。著者による心理学的解説つき。

バスケットボールに必要な筋力トレーニング種目について,筋の解剖イラストを用いて解説。

実際のプレー場面にどのような関連があるのかもイメージでき,現場での意識付けにも有用な一冊。

その他,バスケットボール関連の書籍はこちら▼

詳しくはこちら

一覧に戻る