挑戦を続ける指導者「①選手と取り組むマインドセット」

動画や様々なデータを分析し緻密な戦術を練ることで,東京医療保健大学女子バスケットボール部を常勝チームに育て上げた恩塚亨先生が,2020年シーズンはその指導に新たな一面を加えました。

そのキーワードが「マインドセット」。

大学バスケットボール界で成果を出し続ける,恩塚先生の取り組みをお届けします。

挑戦を続ける指導者「①選手と取り組むマインドセット」

バスケットボールに活かす 「マインドセット」

――今,恩塚先生が重視されている「マインドセット」について,その捉え方を教えてください。

ひと言で言うと,「信念」「信念を設定すること」です。

1つの事実に対して,解釈は無限ですよね。

だから,自分の「信念」次第で物事の見方(物事をどう解釈するか)や景色は変わると思います。

また,「信念」は,自分でつくることができるという意味でも,価値のある大切な設定だと捉えています。

というのも,その設定,すなわち「マインドセット」が,自分の取り組みや人生に良い影響をもたらすと考えられるからです。

――解釈のしかたが重要ということですか。

そうですね。

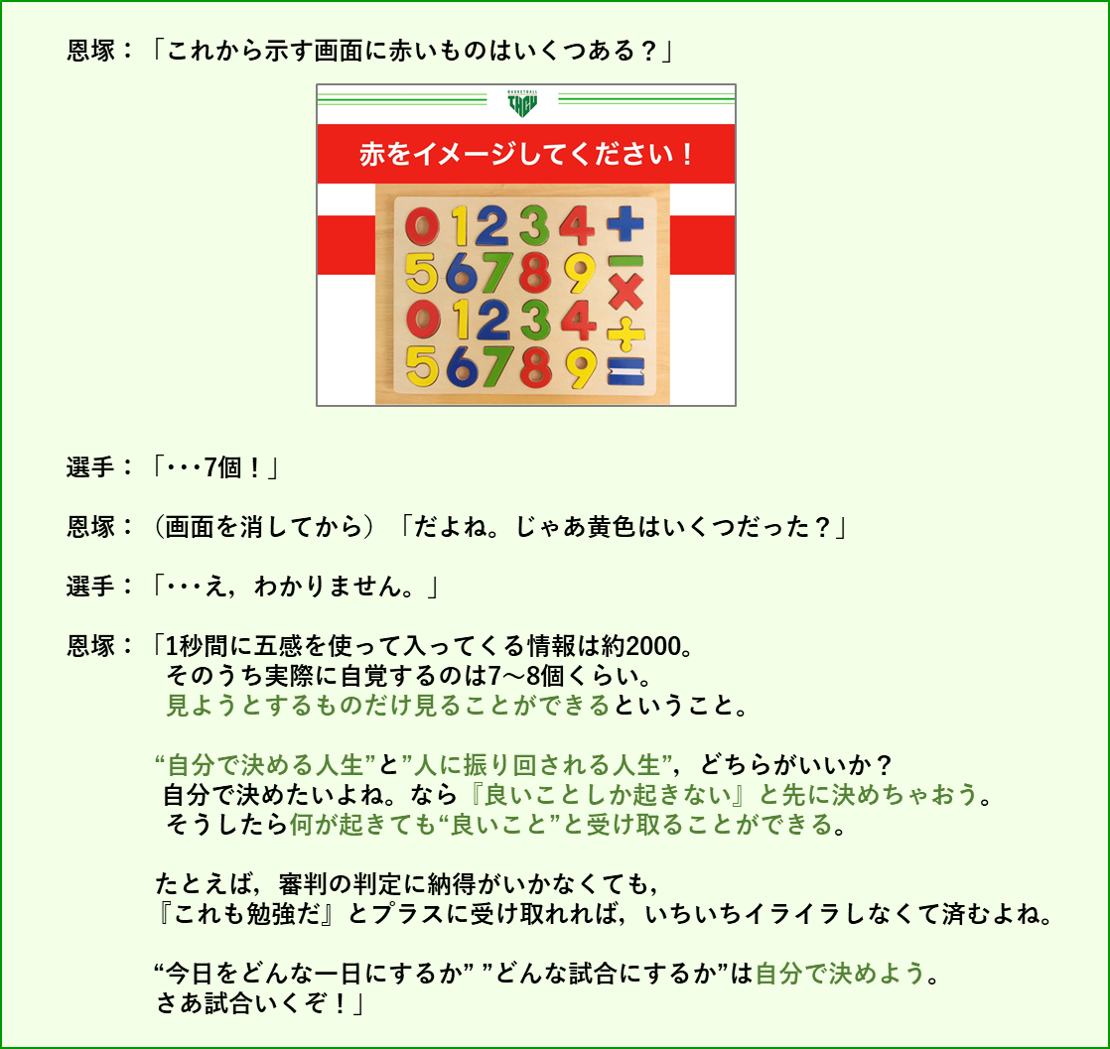

人間が1秒間に認知できる情報は7~8個で,経験や価値観にもとづいた「フィルター」を通して,自然に見たいと思うものを探して見ているといわれています。

たとえば,「私は運がいい」と思っている人と「私は運が悪い」と思っている人では,同じ事態に直面したときの受け止め方(認知する情報)は異なります。

「運がいい」と思っている人は「私って運がいい」と感じるようなことを無意識に探しているので,「ああ,やっぱり私って運がいいな」という出来事に目がいくんですよね。

「戦力ダウン」の打開策は「わくわく」

――「マインドセット」に取り組もうと思ったきっかけを教えてください。

長年ロジカルなコーチングを貫いてきたのですが,「戦力ダウン」と言われた2020年の新チームでは,そのロジカルなコーチングをよりいっそう強化しました。

「こういうスキルを出せばこういう展開になる」「○○をやれ」というふうに。

しかし選手たちは,戦術や個人スキルを理解・実行してはいるけど,どこかしんどそうで「やらなければ」という気持ちが大きく,バスケットを楽しめていない様子でした。

試合内容を踏まえても,このままではインカレでは勝てないし,このやり方には限界があると感じ始めました。

――創部以来,上り調子だったチームにとって,初めての大きな壁。立て直しの方向性は見えていたのでしょうか。

「やらないといけない」という状況では,その状況を受け入れたくないがために,無意識に「できない理由」を探してしまうと思ったんです。

だから「しなければ」でなく「したい」という気持ちが必要だと考え,「わくわくしながら向かっていこう」というマインド・流れをつくることで,それぞれの力を発揮してほしいと考えました。

「わくわくするマインドセット」の実践

――選手の持っている力を十分に引き出すために,具体的にはどのような取り組みをされたのですか。

大きくは,【ミーティングでの「マインドセットのための考え方」の共有】と【声かけの工夫】です。

【取り組み①「マインドセットのための考え方」の共有】

例として,ある試合前のミーティングで伝えた内容をご紹介します。

――試合前は戦術の話とばかり思っていたので意外でしたが,試合に向けてのまさに「マインドセット」ですね。

【取り組み②「マインド」を変えるための声かけ】

今までなら,ミスをした選手に「チームで決めたことをなんでやらないの?」というような声かけをしていましたが,「今どう思った?」「そもそもどうなりたいの?」などと聞くようにして,選手に「自分のなりたい姿」を考えさせるようにしました。

――突然の変化に,選手の反応や変化はありましたか。

新たな声かけはそれまでの私と違いすぎて,初めの1週間くらいは怖かったそうです(笑)

ただ,「そこでリバウンドとってくれたらヒーローなんだよな」という伝え方をしたり,選手同士も「自分がみんなのヒーローになる」というマインドを持つようになったりするうちに,チームが,私の思っていた以上の力を出してくれるようになったのも事実です。

従来の指導をしていたときは,選手が100のうちの80くらいしか力を出せていない印象だったので,私自身も驚きました。

――持っている力をしっかりと出すことができた,その要因をどう分析しますか。

選手にとって「自分事」になったことが大きいと思います。

アドラー心理学の本から学んだことなのですが,たとえば,ある技術が上手くできない選手に対して指導者が「ちゃんとやってよ」と言ってしまうと,やらなくて(できなくて)困るのは指導者になってしまいますよね。

本来,できなくて困るのは選手のはずなのに。

「なりたい姿」「したいこと」を自分で思い描くことが大切で,だからこそ,選手自身が「どうしたらいいか」と考えた上での取り組みが良い結果に結びついたと思います。

「マインドセット」を活かしたコーチング

――長年積み重ねてきたコーチングを変えることに,不安はありませんでしたか。

もちろん不安はありましたが,それ以上に「このままでは勝てない」という危機感があったので,むしろ「変えない」という選択肢はありませんでした。

とはいえ,“とりあえず”で変えたわけではありません。

日頃の読書などの勉強を通して,“変えたほうが結局は結果が出る”という確信がありました。

不安を超える希望があったからこそ変えることができたと思っています。

――恩塚先生にとっての,指導者としての役割とは?

1つ目は,選手が「なりたい自分」を思い描いて,それに向かいたくなるように仕向けるようなサポートをしたり,わくわくできる状況をつくったりすること。

2つ目は,「やりなさい」と指示するのではなく,「こう考えたら自分の人生が楽しく変わって良くなったよ」「勉強って楽しいよ」と伝えたり,その姿を見せたりすることで,良い影響を与えること。

私が楽しそうに生きているのを見て,「恩塚さんみたいに色々なことをやって生きていきたいです」「将来のことや考え方を聞きたいです」と言ってくれる学生が増えたのは,私にとっても何よりの励みになっています。

(2021年5月14日 オンライン取材,写真提供=ご本人,企画・編集=大修館書店編集部)

変化を恐れず,選手とともにチャレンジし続ける恩塚先生の取り組みは,自チームにとどまりません。

つづきは「挑戦を続ける指導者 ②バスケット界に広めたいマインドセット」をご一読ください!

この記事を読んでくださった方への編集部からのおすすめ本

(表紙画像をクリックすると,詳細をご覧いただけます)

チームが「共通目標に向かっている」,選手が「コミットしている」など,チャンピオンチームには共通するいくつかの特徴が備わっている。本書は,スポーツ強豪校のさまざまな取り組みを紹介しながら,チームづくりのあるべき姿を提案する。

スポーツをする中高生が,悩んだり落ち込んだりした時にかけられて救われた言葉40編を,写真を使ってビジュアルに紹介。

スポーツ活動が難しい今だからこそ読んでほしい1冊。著者による心理学的解説つき。

一覧に戻る