肢体不自由児のムーブメント活動を掘り下げる②

是枝喜代治(東洋大学教授)

- 2023.01.30

肢体不自由のある子どもの支援に焦点を当て、その意義や内容、学校現場の課題等について解説いただいたのに続き(前回記事はこちら)、今回は学習指導案も含めた授業実践を紹介いただきます。(編集部)

「自立活動」の指導に生かすムーブメント活動

「自立活動」とは、特別支援学校の学習指導要領に示される特別な領域で、「個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う」こと」を目的とするものです。自立活動の内容としては、健康の保持、心理的な安定、人間関係の形成、環境の把握、身体の動き、コミュニケーションの6つの区分(27項目)が示されていて、これらの内容を組み合わせながら、個々の子どもの実態に応じた指導が展開されています。

肢体不自由特別支援学校では、環境の把握、身体の動き、コミュニケーションなどの区分を中心に、個別的又は小集団での指導が展開されています。今回は、領域別の指導として位置づく肢体不自由特別支援学校の「自立活動」の指導の実際を紹介していきます。

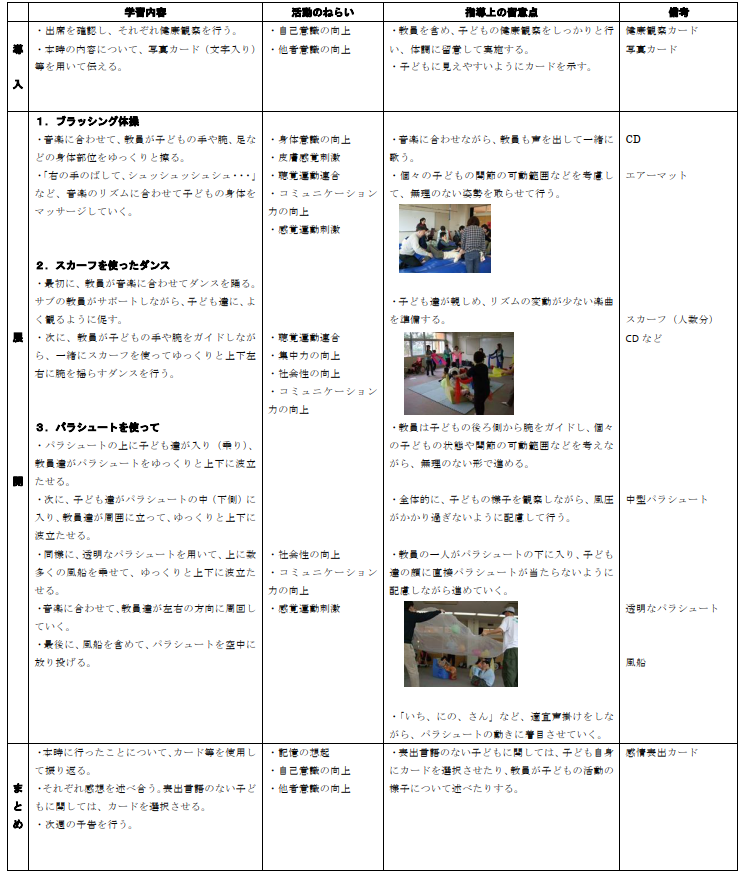

肢体不自由の子どもの指導の実際(学習指導案の紹介)

「自立活動」学習指導案

対 象:肢体不自由特別支援学校小学部6年生:5名(男子3名・女子2名)

教科等:領域別(自立活動)の指導

題材名:みんなで楽しく身体を動かそう!

場 所:小学部プレイルーム

展 開:

評価の観点:子ども達が楽しく活動に参加できていたか。

活動の内容は子ども達の発達段階に合った内容であったか。

まとめ

肢体不自由特別支援学校で実施されるムーブメント活動は、小集団のグループ活動として、「自立活動」の指導や「体育科」の授業として実施されています。上記で示した学習指導案は一つのサンプルですが、指導案の中に「活動のねらい」の欄を設けることで、ムーブメント教育・療法のねらいを意識した授業を展開することができます。

現在、肢体不自由特別支援学校では在籍する子どもの重度重複化が進み、医療的ケア児の割合も増えているため、個別的な指導が重視されがちな傾向にあります。ムーブメント教育・療法では、小集団の活動の中で「動くことを学ぶ」ことと合わせて「動きを通して学ぶ」ことを主要な目的としています。個々の子どもの力を育てる個別の指導と合わせて、小集団の活動を通して、自己意識や他者意識、社会性やコミュニケーションの力を育てていくことは大切な取り組みです。

是非、ムーブメント活動を取り入れて、子ども達の支援を進めていただければと思います。

参考文献

・小林芳文、他編(2014)発達障がい児の育成・支援とムーブメント教育.大修館書店.

・文部科学省(2018)特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編.

編集部からのおすすめ書籍(表紙をクリックできます)

詳しくはこちら

一覧に戻る