学校に求められるLGBTQ+の取り組み①

日高庸晴(宝塚大学看護学部 教授)

今回は、HIV/AIDS予防やセクシュアルマイノリティに関する研究に長年従事され、多くのメディア出演や教材作成、政策提言をされている日高庸晴先生に、誰もが安心して学校で過ごすために求められるLGBTQ+の取組について、連載形式で解説していただきます(編集部)。

はじめに

新年度が始まりましたが、先生方の学校ではLGBTQ+や性的指向・性自認の多様性に関する取り組みを実施しておられますか?

保健体育の先生方は、この課題を学校で進めて行く上で重要なキーパーソンのお一人です。男女のいずれかに児童生徒を二分してしまうことや、異性愛が前提とされることが多い学校において、心理的葛藤やストレス、それに関連した交友関係における不具合やいじめ被害と不登校など、当該児童生徒が経験する困難が数多くあります。しかしながら、その彼らの困難は、先生方の取り組みによって軽減することが出来ます。

本連載では学校でLGBTQ+の取り組みを実施する重要性について、国内最大規模の調査データや事例を通じてお伝えします。

36自治体、約2.2万人の教員意識調査の結果

筆者は2019年度に、全国36自治体の小/中/高/特別支援学校に所属する先生方21.634人を対象にしたLGBTQ+に関する意識や対応経験に関する調査を実施しました(図1)。本連載ではこの全国の教員対象の調査結果を紐解きながら、今すぐに校内で出来ること、年間計画に位置づけをして計画的に実施していく内容等、個別のご提案など織り交ぜながらお伝えしたいと思っています。

図1 リーフレット「子どもの“人生を変える”先生の言葉があります2021」表紙

*リーフレット全文は、以下からダウンロード可能です↓

https://health-issue.jp/teachers_survey_2019.pdf

国や文部科学省の対応

文部科学省が2022年12月に8年ぶりに改訂した「生徒指導提要」には「性的マイノリティに関する課題と対応」と初めて記載され、生徒指導の範疇に明確に位置づけがされるようになりました。遡れば今から8年前の2015年4月に文部科学省から「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」が、2016年には「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について(教職員向け)」が発出されており、2017年には「いじめの防止等のための基本的な方針」の中でも言及され、既に学校現場では周知が図られており、生徒指導提要の改訂はそれをさらに強化するものと言えるでしょう。

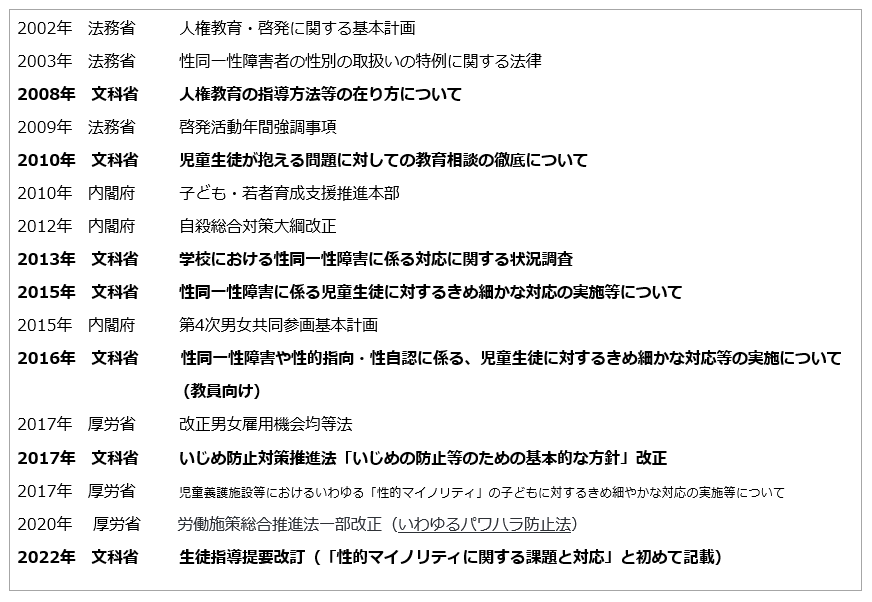

また、文部科学省の通知以外にも国の取り組みが少しずつされてきています(表1)。

表1 「性的指向と性自認」に関連する国の主な動き

LGBTQ+とは?

LGBTQ+は性的マイノリティの総称として用いられることが増えてきた言葉で、性的指向や性自認にかかわる言葉の頭文字であらわされたものです。

性的指向(sexual orientation)とは恋愛や性愛の感情がどの性別へ向くか(異性、同性、両性、あるいはいずれの性別にも関心がないという場合もあります)という意味です。その対象が異性であればヘテロセクシュアル(Heterosexual)と呼び、LGBについては、Lがレズビアン(Lesbian 女性同性愛者)、Gがゲイ(Gay 男性同性愛者)、Bがバイセクシュアル(Bisexual 両性愛者)と説明されています。

また、性自認(gender identity)とは自分自身がどの性別に属しているかの認識や自覚のことであり、Tのトランスジェンダー(Transgender)とは出生時に登録された戸籍上の性別と異なる性別を自認し、その性別で生きることを望む人を言います。Qのクエスチョニング(Questioning)は性的指向や性自認がはっきりしない、わからないといった状況にある人のことです。クイアの略としても用いられています(クイア[Queer]とはもともと「奇妙な人たち」といった差別的な文脈で米国圏において使われていましたが、現在では当事者達がそれを逆手にとってポジティブな意味合いとして使われている用語です)。

さらに、性的指向や性自認、あるいはそれらに連動した性別表現(服装や髪型、話し方などを通じたもの)の多様性はLGBTQの5類型に分類しきれるような単純なものではなく、それ以外の多様な有り様を示す表現として+(プラス)が現在では用いられています。この+には近年注目されるようになっているX(エックス)ジェンダー(自らの性別を男でも女でもある・男でも女でもない・性別がない・男女の中間の中性である、性別が定まらない[不定性]と認識する人)やノンバイナリー(男性、女性の二択のみで性別の有り様を当てはめようとしないアイデンティティを持つ人)も含まれます。

このように、性的指向と性自認の有り様はまさに多様であり、100人いれば100通りの有り様とも言えるでしょう。

LGBTQ+の人口規模の推定

当該集団の人口規模に関する国内研究の結果は複数あり、厚生労働省のエイズ対策の一環で実施された研究プロジェクトでは、2009年に調査会社に登録されている20~60歳未満の男性を対象にした調査(1,659人)(文献1)があります。この調査では「これまでに性的な魅力を感じる対象」が男性のみ、あるいは男女両方であった者は3.7%、「これまでの性経験の相手」が男性のみ、あるいは男女両方であった者は2.0%でした。「性的な魅力を感じる」「同性との性経験」の両方の経験、あるいはそのいずれか一方の経験がある者は4.3%と報告されています。

また、2016年に実施された全国の20〜59歳を対象にしたインターネット調査(文献2)の回答者(有効回答数89,366人)では、レズビアン1.70%、ゲイ1.94%、バイセクシュアル1.74%、トランスジェンダー0.47%であり、LGBT人口は5.85%であり、LGBT人口は5.8%存在するであろうと推定されています。

さらに、筆者らが高校生10,063人(有効回収率90.3%)を対象にした質問紙調査(文献3)では、LGBT2.8%、Xジェンダー5.0%、好きになる相手の性別がわからないといったクエスチョニング(Questioning)は2.1%と推定されており、全体で10%がLGBTをはじめとするセクシュアルマイノリティであろうと捉えられています。

学校に置き換えれば、どれだけ少なくともクラスに1~2人と推定される彼らの存在ですが、教師自身はそのことにどれだけ自覚的であるか、是非この機会に振り返っていただければと思います。

レインボーフラッグとは?

LGBTQ+の社会運動のシンボルとして用いられているのがレインボーフラッグ(rainbow flag虹の旗)です(図2)。1978年にサンフランシスコ在住のアーティストであるギルバート・ベイカーがデザインし、当初は8色であったが現在では6 色(赤、橙、黄、緑、青、紫)によるものが世界中に流通しています。国内においても様々なLGBTQ+の取り組みに際してこの6色のレインボーフラッグが様々にデザインされて、LGBTQ+に関する啓発資材や、LGBTQ+への理解を表す際に用いられています。

図2 レインボーフラッグ

まずは教員の皆さんが、児童生徒として在校しているはずのLGBTQ+の存在について知り、このレインボーフラッグを職員室や廊下、保健室などに掲示して、「性的マイノリティの子どもたちにも、安心して学校で過ごしてほしい」というメッセージを示してみることも、大切な一歩だと思います。

先生方のよくある誤解とは?

LGBTQ+と聞くと、学校では、女子スラックスの導入を図ること、あるいは校内のトイレ使用に関するガイドラインの整備や、並びに修学旅行の部屋割りの調整をすればいい、といった理解をされる先生方がよくおられます。もちろん、性自認にかかる児童生徒の存在がある場合は、必要かつ重要な取り組みではありますが、それらをしていれば全て取り組みが完了したという理解は、あまりに早計です。先生方の興味関心が性自認に偏重してしまうことも多いようですが、性的指向と性自認の多様性についてバランス良くその情報を獲得して、日々の児童生徒への指導に反映していくことが求められます。ひいてはそれが、学校を児童生徒にとって安心・安全な場所にすることに繋がるのです。

次回の連載ではLGBTQ+が小中高の学齢期で経験するライフイベント(出来事)や全国の教員を対象にした国内最大規模の調査結果を紐解きながら、上記の他に学校で取り組みたいことなどについてご報告します。

参考文献

1)塩野徳史、市川誠一、金子典代、コーナージェーン、新ヶ江章友、伊藤俊広(2010)日本成人男性におけるMSM人口の推定とHIV/AIDSに関する意識調査.厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業「男性同性間のHIV感染対策とその介入効果に関する研究」平成21年度 総括・分担研究報告書119-138

2)博報堂DYホールディングス・LGBT研究所(2016)博報堂DYグループの株式会社 LGBT 総合研究所、6月1日からのサービス開始にあたり LGBT をはじめとするセクシャルマイノリティの意識調査を実施、https://www.hakuhodo.co.jp/uploads/2016/05/HDYnews0601.pdf

3)日高庸晴(2018)高校生1万人調査から見えるLGBTsの現状、ヒューマンライツ365:2-12、部落解放・人権研究所

一覧に戻る