子どもの睡眠について考える

睡眠を見直して、頭、心、体の健康アップ

田中秀樹(広島国際大学 健康科学部長)

1.睡眠は頭と心、体の栄養! 睡眠教育の重要性

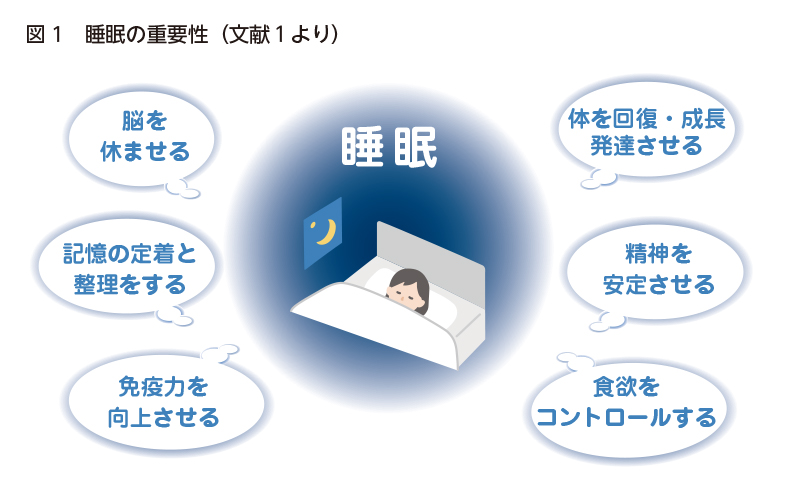

睡眠には、子どもの頭(脳)、心、体の健康を守り、成長させる働きがあります(図1)。しっかり眠れないと、体がだるく、食欲も出ません。

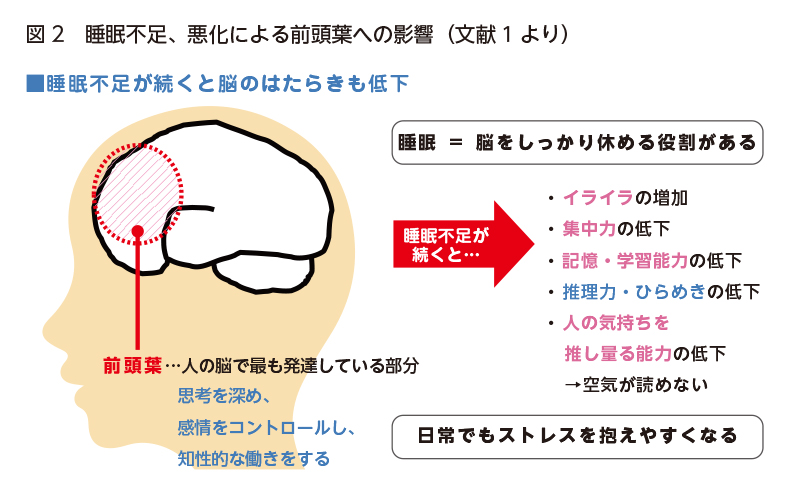

また、十分に睡眠(量と質)が確保できないと、脳の前頭葉の働きも低下し、イライラしたり、集中力や意欲なども低下します(文献1)。睡眠は、学業成績、人間関係、相手の気持ちの理解にも大切な役割を果たします(図2)。

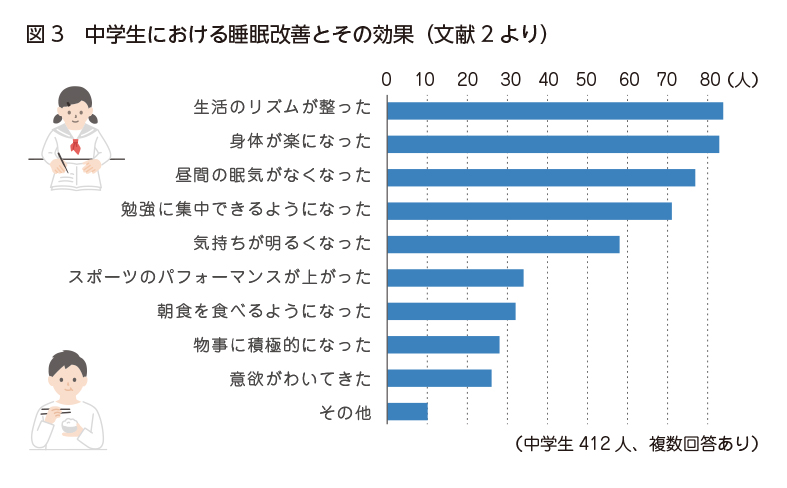

ある中学校では、睡眠教育が行われています。学んだ知識を活用し、自らの習慣を見直すと、睡眠が改善し、様々なプラスの効果が得られます(図3)(文献2)。

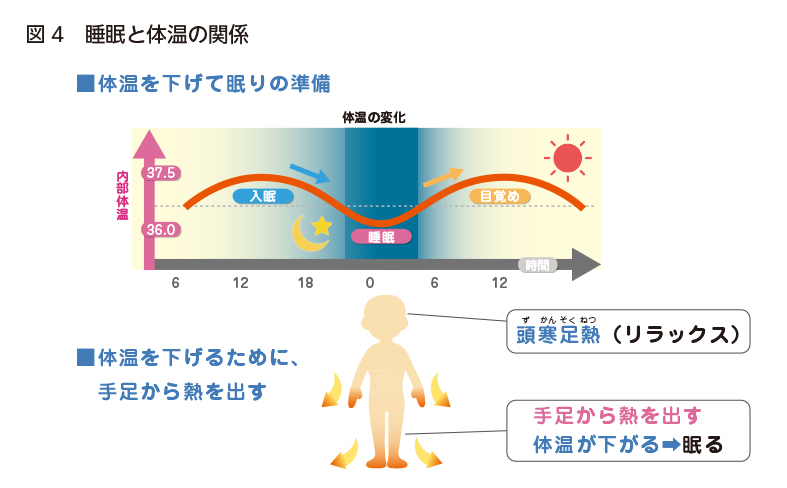

2.快眠のためには頭寒足熱が大切

睡眠改善のポイントは、まず、睡眠と体温リズムの関係を知ることです(文献3)。人は体温の下降とともに眠り、上昇とともに目を覚まします(図4)。つまり、快眠のためには、体温がスムースに下がることが大切なのです。就床前にリラックスしていると、手足から体の中の熱を外に出しやすく、体温が下がりやすくなります。つまり、快眠のためには「頭寒足熱」が重要だということです(文献3)。ですから、寝苦しい夏は頭や首筋を冷やす、寒い冬には足を湯たんぽで温めることは理に適っています。

快眠の条件を端的に言うと、脳が興奮していないこと、体温がスムースに下がることです。眠る前の激しい運動や熱いお風呂は、体温を上げ過ぎるのでかえって寝つきを悪くしてしまいます。寝る前のお風呂はぬるめがオススメです。また、寝る前に、悩み事についてあれこれ考えてしまったり、ゲームをしたりすると脳を興奮させます。さらに、スマートフォンやタブレット端末などの光にはブルーライトが多く含まれており、夜に浴びると、眠りに大切なメラトニンの分泌が抑えられてしまいます。したがって、寝る前の1時間はパソコンやスマートフォンの使用を減らす、あるいはブルーライトを減らすモードにする、また使用するのを起床後に変更することなどの工夫も大切です。

3.休日の朝寝坊や夕方以降の居眠りはNG! 生活リズム健康法のススメ

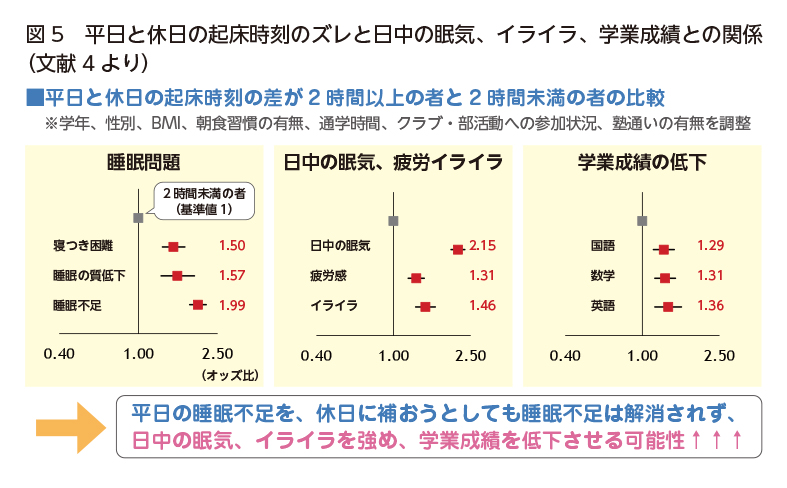

普段の寝不足を解消するために、休日に朝遅くまで寝ていると、睡眠のリズムを狂わせる原因となります。平日と休日の起床時刻の差が2時間以上ある生徒は、睡眠や日中の心や体の状態、学業成績も悪化しています(図5)(文献4)。

睡眠のリズムを整えるためには、朝は太陽の光が入る明るい所(窓際1m以内)で食事をとることが大切です。休日もいったん平日と同じような時間に起き(難しい場合は、平日との差を2時間以内にとどめましょう)、太陽の光の入る明るい所で朝食をとりましょう。また、夕方以降の仮眠も、遅寝や睡眠のリズムを狂わせる原因になるので要注意です。

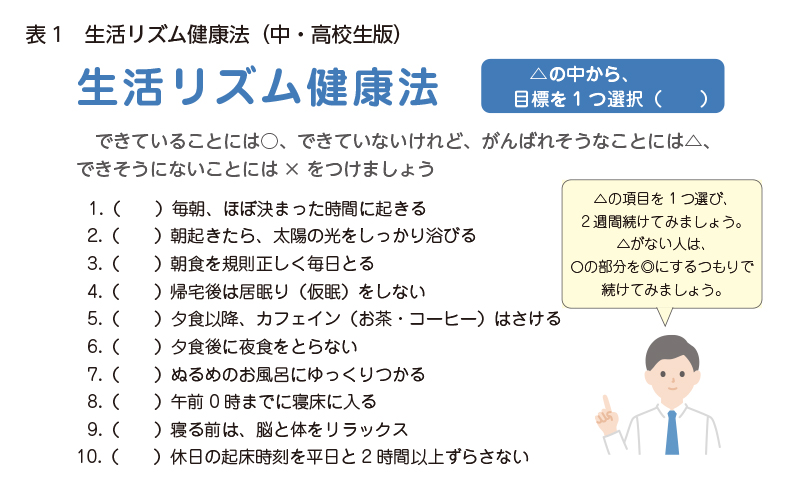

最後に、快眠に重要な一日の過ごし方をまとめた「生活リズム健康法チェック」を紹介します(表1)。この表を使って、自分の睡眠習慣を振り返ることができます。睡眠は量、質、リズムから見直すことが大切です。自分の睡眠やリズムを「見える化」することで、睡眠改善、健康生活への糸口も見えてきます。「生活リズム健康法チェック」によって課題が見えたら、睡眠習慣の改善に向けて、まずは△の項目を1つ選び、2週間続けて実行してみるようにしましょう。

このように、学んだ知識を行動、習慣に活かすことが何より大切で、睡眠改善は行動してナンボです。

参考文献

1) 田中秀樹. 子どもへの睡眠教育の実践. 睡眠と環境. 2022; 16(2): 32-7.

2) 田中秀樹. (監修). WiLLこども知育研究所. (編集). すいみん図鑑(3): すっきり編. フローベル館, 2023.

3) 宮崎総一郎, 他. (編著). 健康・医療・福祉のための睡眠検定ハンドブック Up to date. 全日本病院出版, 2022.

4) 田村典久, 他. 平日と休日の起床時刻の乖離と眠気,心身健康,学業成績の低下との関連. 心理学研究. 2019;

90(4): 378-88.

詳しくはこちら

一覧に戻る