子どもの睡眠について考える

②子ども・青少年の睡眠改善への取り組み~こども版「睡眠ガイド」のご紹介

駒田陽子(東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院)

1.健康づくりのための睡眠ガイド2023とは

2024年2月に厚生労働省のホームページで「健康づくりのための睡眠ガイド2023(以下、「睡眠ガイド2023」)」が公表されました(文献1) 。

睡眠に関する国によるガイドライン(指針)としては、これまで2003年度に第1版である「健康づくりのための睡眠指針~快適な睡眠のための7箇条~」が示され、2014年度にその改訂版である「健康づくりのための睡眠指針2014」が策定されていました。

第2版が公表されてから10年が経過して、その間に睡眠に関する新しい科学的知見(エビデンス)が蓄積されてきたことから、今回、健康づくりに役立つ睡眠とはどういうものかを人々にわかりやすく伝え、より多くの人々がよりよい睡眠習慣を身につけられるようになることを目指し、専門家によって構成されたワーキンググループにおいて改訂作業が進められました。

「睡眠ガイド2023」の特徴は、ライフステージ(成人、こども、高齢者)ごとに睡眠に関する推奨事項をまとめているところです。前回の「睡眠指針2014」では、第7条に「若年世代は夜更かしを避けて、体内時計のリズムを保つ」という項目がありましたが、今回の改訂では、若年世代――小さなお子さんから高校生の年代まで――をターゲットとして、より詳しい推奨事項を作成することとなりました。

改訂に関するワーキンググループメンバーの一人として、内容をご紹介いたします。作成にあたっては、エビデンスはもちろん重要ですが、わかりやすく伝わりやすいことや日常生活で活かしてもらえることを重視しました。また、良質な睡眠をとるために注意が必要な睡眠環境や生活習慣などについて、推奨事項とは別立てでまとめた「参考情報」(たとえば「良質な睡眠のための環境づくりについて」)と有機的に連動することを心掛けました。

2.中学・高校生は1日8~10時間の睡眠時間を確保!

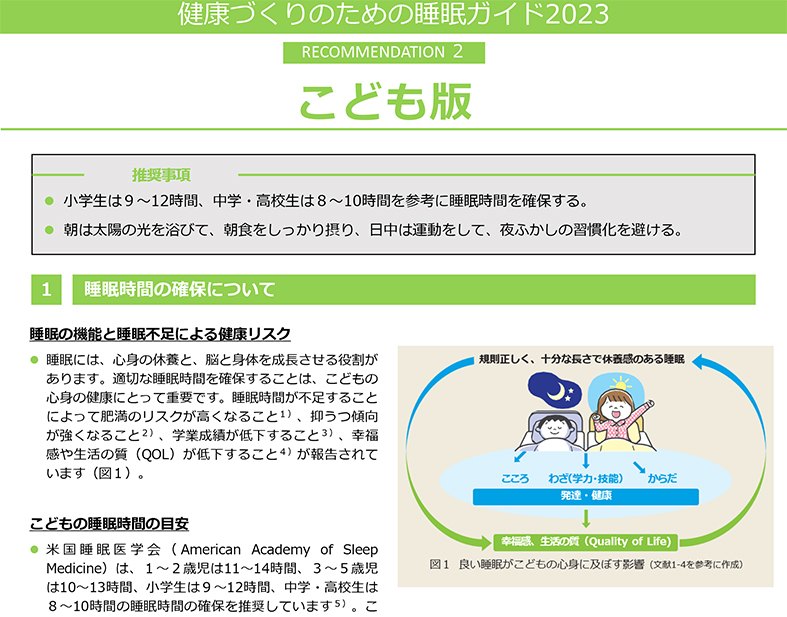

では、さっそく「睡眠ガイド こども版」(図1)の中身を見てみましょう。若草色を基調としたデザインで、かわいらしいイラストにほっとしますね。

図1 健康づくりのための睡眠ガイド2023 こども版(文献1より)

第2版までは言及していなかった、年齢別の推奨睡眠時間(それぞれの年齢で何時間睡眠をとるのがよいのか)を数値で示したことが大きな特徴となっています。

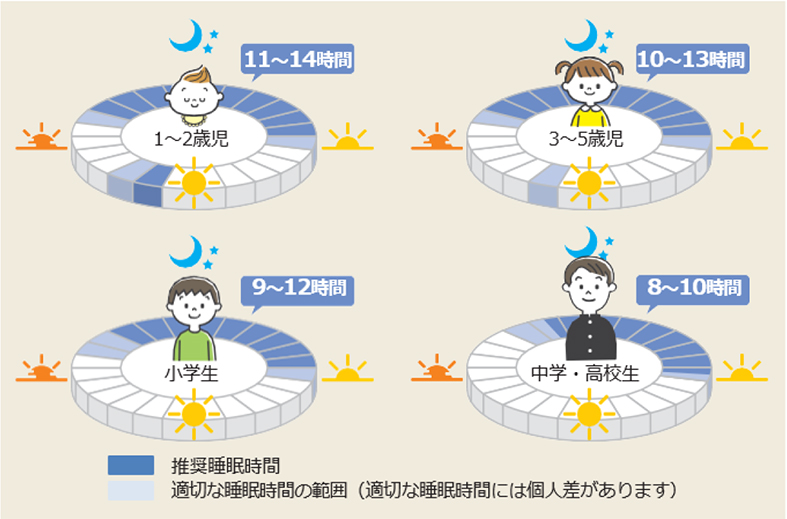

米国睡眠医学会の指針を引用する形で、1~2歳児は11~14時間、3~5歳児は10~13時間、小学生は9~12時間、中学・高校生は8~10時間の睡眠時間の確保を推奨しています(図2)。これは、睡眠時間に関する疫学調査(人の集団を対象として睡眠と健康の関連を調べる研究)や生理研究(睡眠が人の体の働きに及ぼす影響を調べる研究)に基づき、主要な睡眠研究者が各成長時期における心身機能の回復・成長に必要な睡眠時間を見積もったものであり、多くの国で参考にされています。

図2 子どもにおける年齢別にみた推奨睡眠時間(文献1より)

成長期である高校生までは大人よりも長い睡眠時間を必要とすることがわかっており、1日8~10時間という推奨は、一般的な認識よりも長い睡眠時間であることに驚かれるかもしれません。毎日十分な睡眠時間を確保するためには、大人よりも規則正しい生活習慣を保つことがより重要となります。

推奨されている睡眠時間を確保するためには、夜ふかしをしないことが大切です。「睡眠ガイド2023」では、なぜ夜ふかしになってしまうのか、その原因や夜ふかしを習慣化させないための工夫・予防策について、乳幼児期、小学生、中高生それぞれに向けて解説を加えています。

十分な睡眠時間の確保を目指す上で、子ども・青少年の年代で必ず問題となる夜間のスマホやタブレットの使用について、どう伝えていくのか、みなさまも苦慮されていると思います。特段の理由がないにもかかわらず、本来の就寝時刻をこえて夜ふかしをしている状態を、「就寝時刻の先延ばし(Bedtime Procrastination)行動」と呼びます。具体的には、テレビや動画の視聴やゲーム、SNSのやりとりを夜遅くまで延々続けてしまうということが多いようです。これが睡眠不足をもたらしたり、睡眠障害につながるケースも少なくありません。

一方で、動画を見たり、友達とSNSでやりとりすることがストレス解消になっている子どももいる、そうした観点も踏まえる必要があります。そこで、「睡眠ガイド2023」では、寝る前にストレス解消として行っていることを、昼間に体を動かすという行動に置き換えることで、睡眠の改善につながるというメッセージをショートコラムとして掲載しています。

また、「睡眠ガイド こども版」を策定する中で、もっと早い段階、つまり子どもが生まれる前から、母親・父親・養育者に対して睡眠の大切さを伝えたり、あるいは睡眠に関する困り事を解決してもらえるような一貫した支援が必要だろうという意見が出され、「参考情報」の1つとして「妊娠・子育て・更年期と良質な睡眠について」を別途作成することになりました。そこでは、月経周期や妊娠に伴うホルモンの分泌パターンが変化することによって睡眠に影響が出やすい女性に対してだけでなく、子育て期の睡眠と健康への影響について情報提供を行い、父親の育児参加が母親と子どもの健康に有益であることを示しています。

この記事を読んでくださっているみなさまをはじめ、保育、教育、保健、医療といった様々な分野が連携して、社会全体で子どもの睡眠を改善する取り組みを推進していければと願っています。

参考文献

1)厚生労働省. 健康づくりための睡眠ガイド2023.

一覧に戻る