子どもの睡眠について考える

④睡眠をはかる

南 陽一(東京大学大学院医学系研究科 システムズ薬理学教室)

1.自分の睡眠を把握していますか?

多くのみなさんが「よい睡眠」をとることに関心をもっています。心や体の健康状態の変化は、なかなか寝付けなかったり、途中で何度も目が覚めてしまったり(中途覚醒)といった睡眠の悪化に反映されることがある一方で、睡眠の変化が心身の健康に影響することもあります。

例えば、風邪をひいたときには、回復するためにいつもより多くの睡眠を必要とします。また、睡眠不足になると免疫機能が低下して、病気になりやすくなります。他にも、うつ病などの精神疾患では、しばしば不眠になります。このように,私たちの健康にとって睡眠は重要な生活習慣です。

しかしながら、そもそも自分の睡眠習慣がどうなっているのかがわからなければ、改善が必要なのかどうかもわかりません。みなさんは、自分の睡眠習慣(量・質・リズム)について、どの程度把握されているでしょうか? 今回は、きちんと睡眠をとれているかを調べるための「睡眠の測り方」について、代表的な方法を紹介します。

2.代表的な睡眠の測定法

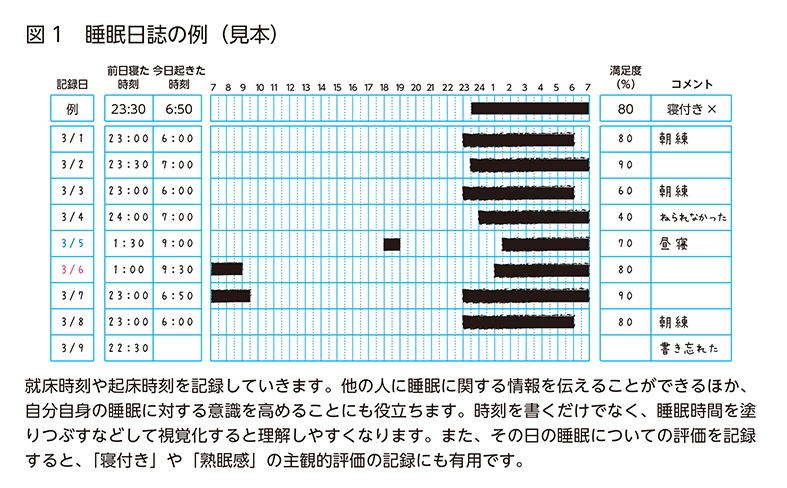

①睡眠日誌

はじめに紹介するのは「睡眠日誌」です。これは、日々の起床時刻や就床時刻、就寝時刻、「よく眠れた」「なかな寝付けなかった」などを表に記録していくというものです(図1)。

低コストで手軽に取り組むことができ、普段の睡眠時間の長さや就床-起床時刻の規則性といった睡眠の状態、「熟眠感」や「寝付き」といった睡眠についての主観的な評価について振り返ることができます。健康な人であっても、日常生活の中で睡眠を意識する手段として優れています。

一方で、この方法は人の記憶・記録によるものなので、記入を忘れてしまったり、不正確であったりすることがあり、精度はあまりよくありませんし、熟眠感を損なう原因の1つである中途覚醒を記録することは困難です。

最近では、スマートフォンのアプリを使った記録の自動化も試みられていますが、自分の睡眠習慣を振り返り、改善につなげるという観点からは、機械に任せっきりにせず何らかの形で主体的に取り組む工夫をするとよいでしょう。

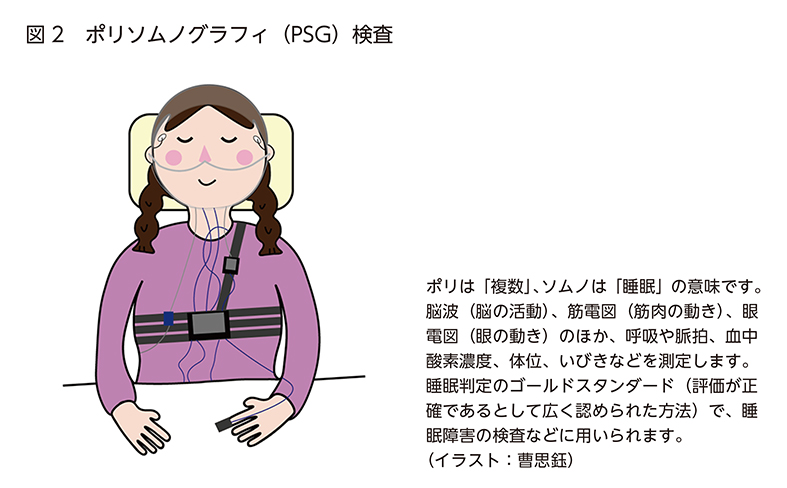

②脳波計

最も客観的で正確な睡眠の測定方法は、ポリソムノグラフィ(PSG)検査です(図2)。PSG検査では脳波、筋電図、眼電図等の生体信号を計測します。

この方法では、計測された生体信号をもとに覚醒と睡眠とを見分け、さらに睡眠の深さによってレム睡眠やノンレム睡眠に分けることができます。

しかし、PSG検査は高価な機械を使い、機器の装着や得られたデータの解釈に専門的な知識を必要とするため、日々の睡眠習慣の記録には適しません。そこで、もっと睡眠を簡単に測れるようにするために、簡易脳波計の開発と実用化が進んでいます。

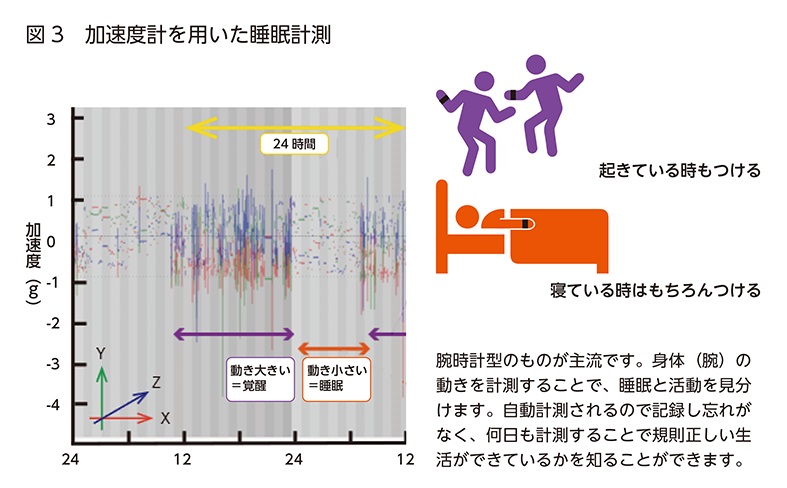

③加速度計

近年、劇的な進化をみせているのが腕時計型や指輪型、マットレス型といった計測機器です(ウェアラブルデバイスやニアラブルデバイスといいます)。微細加工技術の発展で加速度計(瞬間の動きの大きさを計測する機械)が小型化し、私たちの日常の「動き」が簡単に記録できるようになりました。

体の動きが、起きている時には大きく、寝ている時は小さいことを利用して、加速度計から得られるデータから睡眠と覚醒を見分けて記録する方法として使われます(図3)。多くのスマートフォンにも加速度計が搭載されていて、睡眠か覚醒かを判定するアプリの開発と運用が盛んに行われています。

長期間の計測が可能なため、睡眠時間だけでなく、身体活動などを含めた生活習慣(規則正しく生活しているか)を評価することができます。手軽に使え、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方が利用できるのも魅力です。

一方で、たとえばテレビを「ぼーっ」と見ている状態(起きていてもあまり動きがない状態)やデバイスを短時間外していた状態と、本当に寝ている状態とを区別するのは、加速度計は苦手です。この点については、最近のウェアラブルデバイスは心拍などの生体指標を同時計測できるようになってきており、複数の情報を利用することで正しく覚醒と睡眠を見分けるように改善が図られています。

また、データ解析の手法(アルゴリズム)の開発も進んでいます。例として、私たち東京大学のグループの大出晃士講師らは、腕時計型の加速度計を用いて睡眠・覚醒を正確に判定するアルゴリズム(ACCEL法)を開発しました(文献1,2)。このアルゴリズムは、睡眠中に一時的に覚醒する中途覚醒を正確に検出することができるため、睡眠の質(よく眠れているか)を検討するのに役立ちます。

3.眠りは変化する

私たちは「人生の1 / 3を寝て過ごす」と言われますが、これは睡眠時間を1日8時間と想定するからです。実際には、適正な睡眠時間には個人差があり、また、乳幼児から小児、青年と成長するのに伴い、必要な睡眠時間は年齢とともに短くなります。

睡眠習慣も変化し、例えば乳幼児は昼寝をしますが学齢期には昼寝しなくなり、中学生・高校生では就寝時刻が遅く朝起きるのが難しくなる傾向があります(就寝時刻の遅れの理由の1つは、睡眠を誘発するホルモンのメラトニンが分泌される時刻が遅くなっていくことです)。

さらに、睡眠習慣はその人を取り巻く環境によっても変わります。中高生はホルモン分泌の変化などの生物学的理由に加え、勉強や部活動、ソーシャルメディアの利用などで就寝時刻が遅くなりがちです。一方で、学校の始業時刻があるために起床時刻は早いままなので、どうしても平日の睡眠時間は不足する傾向にあります。「したいこと」・「しなければならないこと」を考えた時、どうしても睡眠を削って時間を捻出しがちであることで、十分な睡眠がとれない子どもたちの割合が多くなっています。これは大人でも同じですね。

いま、日本の子どもたちの睡眠の悪化が指摘されています。悪化を食い止めるためには、望ましい睡眠の状態を理解することが重要であり、現状の客観的な把握が不可欠です。その上で解決すべき具体的な課題を抽出し、取り組む必要があります。

その意味でも、簡易で正確な睡眠測定法の開発と普及が求められていると言えるでしょう。睡眠計測を健康維持・増進につなげる試み(睡眠健診)については、次回、岸哲史先生(東京大大学・特任講師)から詳しい紹介があります。

参考文献

1. Ode, et al. A jerk-based algorithm ACCEL for the accurate classification of sleep-wake states from arm acceleration. iScience. 2022; 25(2): 103727.

2. プレスリリース「腕の動きを元に、正確に睡眠覚醒状態を判定する方法ACCELを開発」

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る