子どもの睡眠について考える

⑤子どもの睡眠の実態を調査する「子ども睡眠健診」プロジェクトについて

岸哲史(東京大学大学院医学系研究科 システムズ薬理学教室)

1.はじめに

今日の学校現場におけるさまざまな問題(肥満、不登校、いじめ、希死念慮など)の背景に、現代社会特有の睡眠の問題が存在していることが指摘されています。

「寝る子は育つ」と言われるように、成長期の子どもの健やかな心身の発達に、睡眠は重要な役割を果たします。

一方で、睡眠や生活習慣の乱れは、脳や心の発達に悪影響を及ぼし、特に思春期の生徒のメンタルヘルス悪化の引き金となることが知られています。

子どもたちの健やかな成長を支援するために、日々の生活習慣や睡眠状況を的確に把握し、実態に合った指導を行うこと、また、睡眠に関する正しい知識を獲得するための機会を提供し、子どもたちが自身の睡眠を自主管理する習慣と能力を身につけられるようにすることが重要です。

2.「子ども睡眠健診」プロジェクト

私たち東京大学のグループでは、子どもの健やかな睡眠状態を知り・育み・護ることを目的とした「子ども睡眠健診」プロジェクトを推進しています(図1)。

このプロジェクトでは、私たちの研究室が開発した、腕時計型のウェアラブルデバイスを用いて簡便かつ正確に睡眠を測る技術を活用し、日本全国の子ども(小・中・高校生)の睡眠の実態把握を進めています。

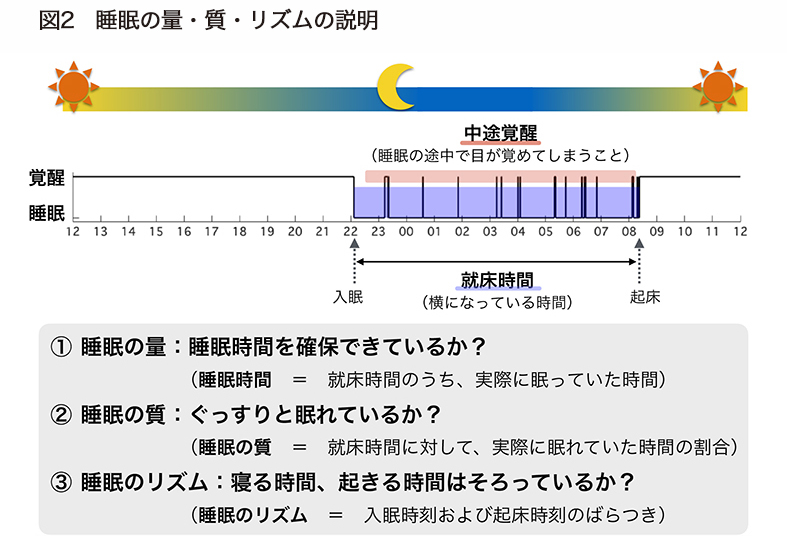

従来の睡眠調査の多くはアンケート方式(本人や親による報告)によるもので、正確性に課題が残る部分がありましたが、ウェアラブルデバイスを用いて1週間の睡眠測定を行うことにより、子どもの睡眠の量・質・リズムを簡便かつ定量的に測定できる点に特徴があります(図2)。

このプロジェクトでは、子どもや保護者に一人ひとりの測定結果のフィードバックを行うとともに、睡眠改善アドバイスの提供と、講演等を通じた睡眠に対する意識向上と知識獲得の機会の提供を行っています。

これまで不足していた学校現場への技術的な支援を通して、子どもたちが自身の睡眠の測定・把握・改善に取り組むことで、子どもの生活習慣の改善や健やかな発育・発達につなげることを目指しています。

2022年9月にプロジェクトを開始してから、2024年1月までに、全国各地の学校(延べ68校)から約7,700名の子どもたちに参加をしていただきました。

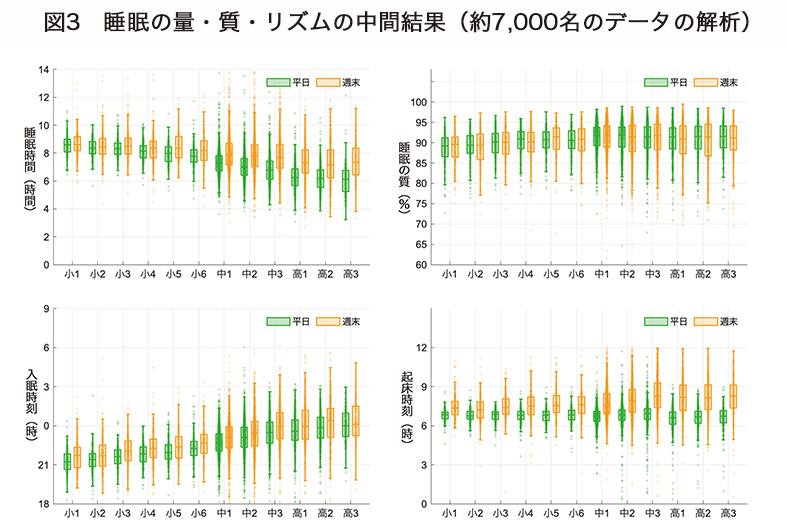

得られたデータから、現代の日本の子どもたちの睡眠実態が、徐々に明らかになってきています(図3;文献2)。

具体的には、すべての学年において、概ね半数以上の子どもが「健康づくりのための睡眠ガイド2023」における推奨睡眠時間(小学生では9時間以上、中学・高校生では8時間以上)を満たしておらず、平日に睡眠不足が蓄積し、休日に睡眠補填が見られることがわかってきました。

また、学年が上がるにつれて平日と休日の起床時刻に大きな乖離が生じ、一定数の子どもたちが「社会的時差ぼけ」と呼ばれる状態にあることがわかってきました。

ウェアラブルデバイスを用いて定量化される「睡眠の質(就床時間に対する睡眠時間の割合)」については、学年によらず概ね良好であるものの、中には注意を要する子どもの存在も見えてきました。

3.おわりに

日本全国の学校の協力を得て「子ども睡眠健診」プロジェクトを展開している中で、どの学校も睡眠に大きな問題意識を持っていること、特に、朝起きられず不登校になりがちであったり、授業中に居眠りをする生徒が増えていたり、夜遅くまでスマホやゲームをしている状況など、子どもの睡眠や生活習慣をめぐる状況に大きな問題があることもわかってきました。

睡眠の重要性に早い段階で接する(身をもって実感する)経験は、子どもたち自身の将来にとって大きな財産となります。睡眠を、脳と心の状態を鋭敏に感知する客観的指標(デジタルバイオマーカー)として捉え、積極的に睡眠に関する取り組みを学校教育に取り入れていくことが、今後一層重要になると考えられます。

【お知らせ】

「子ども睡眠健診」プロジェクトでは参加校を募集しています。お気軽にお問い合わせください。

・HP:https://sys-pharm.m.u-tokyo.ac.jp/childsleep/

・連絡先:kishi@m.u-tokyo.ac.jp(岸)

参考文献

1)東京大学大学院医学系研究科システムズ薬理学教室. 子ども睡眠健診プロジェクトHP. https://sys-pharm.m.u-tokyo.ac.jp/childsleep/

2)理化学研究所プレスリリース:「子ども睡眠健診」プロジェクトで見えてきた実態. https://www.riken.jp/pr/news/2024/20240318_1/index.html

一覧に戻る