「助けて」が言えない子どもたち ―子どもたちに広がる市販薬の過量服薬(オーバードーズ)の理解と支援

市販薬の過量服薬(オーバードーズ)とは?

嶋根卓也(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部)

謎のメッセージ

「めじOD 学校嫌 全部嫌」「レタス5t追い焚き」・・・

スマートフォンに表示された謎のメッセージを眺めていても、すぐには理解できないかもしれません。実は「めじ」や「レタス」は、特定の市販薬の名前を表す隠語です。ここでいう市販薬とは、処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入することができる医薬品のことです。市販薬は、一般用医薬品、大衆薬、OTC薬(Over the counterの略)と呼ばれることもあります。

では、続きをみてみましょう。「OD」は過量服薬を意味するオーバードーズ(Overdose)、「5t」は薬剤の錠数を、「追い焚き」は薬剤を追加して服用することを意味しています。つまり、いずれも市販薬の乱用を連想させるような書き込みであることがわかります。

子どもたちにとって身近な情報源となっているSNSには、このような書き込みがあふれかえっています。SNSの匿名性は高く、これらのメッセージの投稿者の詳細まではわかりませんが、学校や家族の話題が出ることも多く、10代の子どもたちによる投稿が多いのかもしれません。

このシリーズでは、子どもたちに広がる市販薬の乱用問題を理解し、そうした問題を抱える子どもたちの支援方法について考えていきたいと思います。第1回目となる今回は、用語の定義について解説していきます。

薬物乱用とは?

市販薬のオーバードーズを理解するために、まずは「薬物乱用」という言葉についておさらいしてみましょう。保健体育の教科書にも登場する言葉ですので、すでにご存知の方が大半かと思われます。

薬物乱用は、決められたルールから逸脱した薬物の使い方を意味する用語です。

覚醒剤などの違法薬物は、使用すること自体が法律で禁止されていますので、薬物を使うこと自体が薬物乱用にあたります。一方、市販薬や処方薬といった医薬品の場合、使用することは法律で禁止されていませんが、それぞれの医薬品は、一度に使用する量や1日あたりの使用回数が規定されています。つまり、決められた量や回数を守らず、一度に大量の薬剤を服用する過量服薬(オーバードーズ)は、広い意味での薬物乱用に該当します。また、使用する目的に着目した場合、市販薬を乱用する人たちは、医薬品の本来の目的である治療ではなく、「ハイ」になるため、不快な気分に対処するため、のように治療以外の目的で使用する場合が多いことが知られています。

市販薬を乱用すると何が起きるか?

では、市販薬を乱用するとどんなことが起きるのでしょうか。

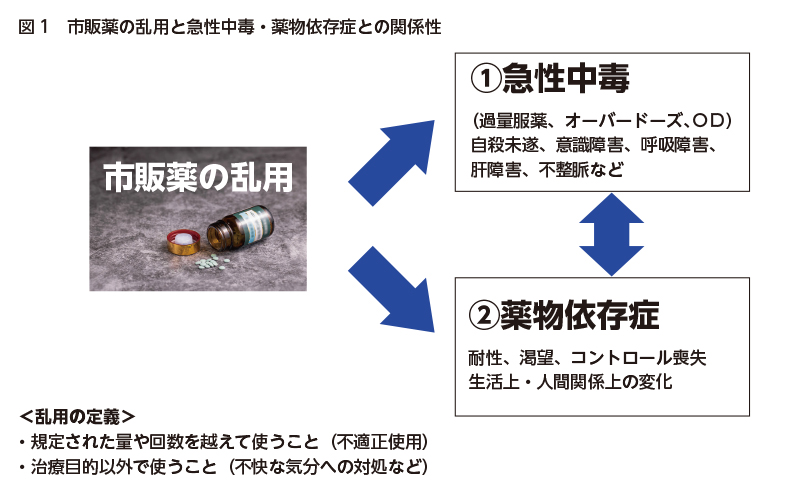

市販薬の乱用により、急性中毒や薬物依存症につながる可能性があります(図1)。

過量服薬によって大量の薬剤が急激に体内に取り込まれることで、さまざまな急性症状を引き起こします。これを「急性中毒」といいます。代表的な急性中毒には、意識障害、呼吸障害、不整脈、肝障害などがあります。適切な治療が行われないと、命に関わる危険性もあります。実際、市販薬の急性中毒による死亡例は、国内でも数多く報告されています。

さらに、市販薬には依存性物質が含まれています。身近な市販薬は、用法・用量を守って適切に使えば安全性の高い医薬品ですが、例えば咳止め薬や風邪薬に含まれているジヒドロコデインは、オピオイドの一種です。オピオイドというのは、モルヒネ、アヘン、ヘロインなどと同じ系統の麻薬のことを指します。こうした依存性物質を含む市販薬の乱用を繰り返すうちに、依存が形成されていきます。

依存症とは、薬物乱用によって日常生活や人間関係にさまざまな困りごとが生じているにもかかわらず、自分の意思では使用をコントロールすることができなくなる病気(国際的な診断基準にも定められている精神疾患のひとつ)です。「頭ではわかっちゃいるけど、やめられない」という状態になります。

こうしたリスクがあるからこそ、医薬品には用量や用法が決められているのです。市販薬の乱用が、近年、高校生を含めた若者の間で問題となっています。次回は、筆者がおこなった調査結果などを踏まえて、その実態について見ていきたいと思います。(次回に続く)

詳しくはこちら

一覧に戻る