子どもの睡眠について考える

⑥発達障害の理解にもとづく子どもの眠気との関わり

平野晋吾(福山市立大学教育学部)

1.授業中に眠気が強い子どもたち

みなさんの教室には、授業中に居眠りをする生徒さんがいませんか?

授業中の居眠りは、授業への関心や動機付けの弱さ、一時的な寝不足などが原因だろうということで、生徒指導の中での解決を目指される場合が多いかもしれません。

しかし、思春期の子どもたちは、心身の急速な発達に伴う変化の過程で、眠りにくくなることがあります。さらに、精神的健康度の低さや食事の乱れ (朝食を抜く、ダイエットなど)、進路への不安などを背景に、日本の中高生は成人よりも睡眠に対する困難が大きいことも明らかになっています。

大きな変化が起こる時期だからこそ、睡眠もより大切になることに間違いはありませんが、悩みや不安が大きくなる時期でもあり、「寝なさい」だけでは改善が難しくなる時期でもありそうです。

このような定型的な発達上の特徴に加えて、背景に障害のように非定型的な特性がある場合、日中の眠気の理解には、より慎重を期す必要がありそうです。

2.発達障害と睡眠困難の関係

これまでの研究によって、障害種ごとに、睡眠にどのような困難が起こりやすいかが明らかにされてきました。近年は自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如多動症(ADHD)、限局性学習症(SLD)などの発達障害のある子どもの夜間睡眠に関して、寝付きの悪さ、夜間の覚醒回数の多さ、再入眠や起床の困難さ等の共通する特徴のあることが明らかになってきています。

これらは、「気合」や「やる気」だけで何とかなる水準ではない場合が多く、生得的な要因も直接的・間接的に強く関わっているようです。

特に対人コミュニケーションの困難やこだわりの強さなどの特性を持つASD児の慢性的な不眠症の有病率は、障害のない子どもの何倍も高いことが明らかにされています。不安の高さや感覚過敏などの特徴も併せ持つことが多いため、同じ環境で育ったとしても、ストレスをより強く抱える可能性が高まり、そのことも睡眠や生活リズムの形成に長期にわたって影響を与え続けることも想定しなければなりません。

またADHDに関する研究では、日中活動時に見られる運動の制御や抑制の問題と共通の要因による、夜間睡眠の困難が指摘されています。SLDに関しては、睡眠問題との直接的な関連性は明らかにされていませんが、学習に関わる困難は、学齢期以降のストレスや生活の質の問題に大きくかかわってくるため、二次的に睡眠問題につながる可能性がありそうです。

3.睡眠の乱れは教育的ニーズのサイン

文部科学省による調査では、通常学級に在籍し、診断や特別な支援要請のない、学習面または行動面で著しい困難を示す児童生徒の割合は8.8%という結果でした(文献1)。

私の研究室にも、通常学級に通うお子さんの睡眠や日中の眠気に関する相談が増えています。最近では、登校してきても昼食もとらずに寝続ける ことを心配する相談がとても多くなっており、アセスメントをしてみると、背景に発達障害に共通する特性(スペクトラム)が明らかになることも少なくありません。

朝寝坊や遅刻、居眠りの多さなどは、担任教員や保護者をはじめとした周囲の困り感を高める傾向があります。

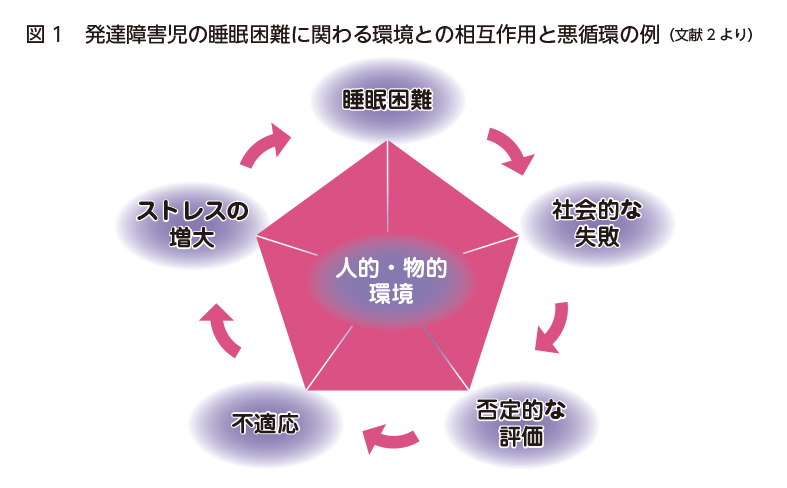

そのような環境では、「本人の困り感」や「教育的ニーズ」が見逃されやすくなり、図1に示すように周囲からの否定的な評価や対応が増え、より睡眠困難が深刻化するという、悪循環の形成が危惧されます(文献2)。

特に障害のある子どもたちが日中に見せる強い眠気は、その子をより深く理解するためのきっかけになると考えています。

・学校での勉学や集団生活における過度な不安やストレスがないか?

・ストレスを発散するために、夜中のゲームに深入りしすぎていないか?

・運動や食事が規則正しくとれているか?

・抑うつ症状などの二次障害 はないか?

など、保護者や地域のさまざまな方たちと連携しながら紐解いていくことが、必要な支援を明らかにする第一歩になります 。

子ども自身にとっても、起床時刻や就寝時刻、日中の眠気が強い時刻を記録し、ストレッサーを自覚するなど、自己認識を深める活動は改善の動機付けになりえます。また、障害等の特性が背景にある場合には、教員が睡眠の改善を指導する立場よりも、改善するための作戦を共に考える支援者として関わることが、長期的に見るとより重要かもしれません。つまり、睡眠に関する困りごとを一人で抱え込まず、必要に応じて相談し、支援を受けながら改善できる見通しを持っておくことも、彼らの自立にとってとても大切なことなのです。

筆者が現在行っている実践的な研究では、子どもが「私にとっての睡眠の大切さ」を自覚できるよう、科学的な知識を提供したり、強みを生かした支援を通して、自己認識を深めることを大切にしています。

そして、「自分なりに納得のできる将来の社会生活」をイメージできるよう、日中の活動の充実を多専門的にサポートすることが、結果的に睡眠改善につながるのではないかと考えています。

参考文献

1.文部科学省(2022)「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒

に関する調査結果(令和4年)について(令和4年12月13日).」,文部科学省.(2024年4月1日閲覧)

2.平野晋吾(2023)「発達障害児の睡眠の理解と支援」,日本睡眠環境学会(監)『睡眠環境学入門』全日本病院出

版会,167-172.

3.林恵津子(2011) 障害のある子どもにみられる睡眠関連病態―障害種別にみた特徴と家族に与える影響―. 特殊

教育学研究, 49(4), 425-433.

詳しくはこちら

一覧に戻る