「助けて」が言えない子どもたち ―子どもたちに広がる市販薬の過量服薬(オーバードーズ)の理解と支援

②市販薬の乱用は身近な健康問題――高校生の約60人に1人が市販薬の乱用経験

嶋根卓也(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部)

高校生を対象とする全国調査より

「高校生の約60人に1人」

想定していたより事態は深刻でした。私たち国立精神・神経医療研究センターでは、子どもたちの薬物使用の実態を調べるための全国調査を定期的に実施しています。

市販薬のオーバードーズ(前回記事参照)による救急搬送や、依存症の患者が増加していることを受け、全国調査を通じて高校生における市販薬の乱用実態について調べることになりました(図1)。

コロナ禍の2021年のことです。この調査では、乱用を「ハイになるため、気分を変えるために決められた量や回数を超えて使用すること」と定義しました。

さて、調査結果ですが、過去1年以内に市販薬のオーバードーズ経験のある高校生は、全体の1.6%(男子1.2%、女子1.7%)と推計されています(文献1)。この数字だけ見ると少ないように感じるかもしれませんが、割合に換算すると約60人に1人に該当します。つまり、2クラスに1人くらいの割合でしょうか。

この調査は、全国の高校からランダムに選ばれた学校で実施していますので、全国どの地域においても、市販薬の乱用問題を抱えた子どもたちがいても不思議ではないことを意味しています。なお、この調査で対象となったのは全日制高校だけです。定時制高校や通信制高校を含めると、事態はさらに深刻なのかもしれません。

実態に即した予防教育を

日本の教育課程では、小学校から高等学校に至るまで、喫煙、飲酒、薬物乱用に関わる教育が一貫して実施されています。しかし、薬物乱用に関する教育は覚醒剤などの違法薬物を中心とした内容であり、市販薬の乱用・依存について学ぶ機会はほとんどありません。

これは、学習指導要領に市販薬の乱用・依存に関する記述が入っていないことが背景にあります。そのため、子どもたちが手にする教科書にも市販薬の乱用問題に関する記述はないか、あったとしても限定的な記述にとどまっています。

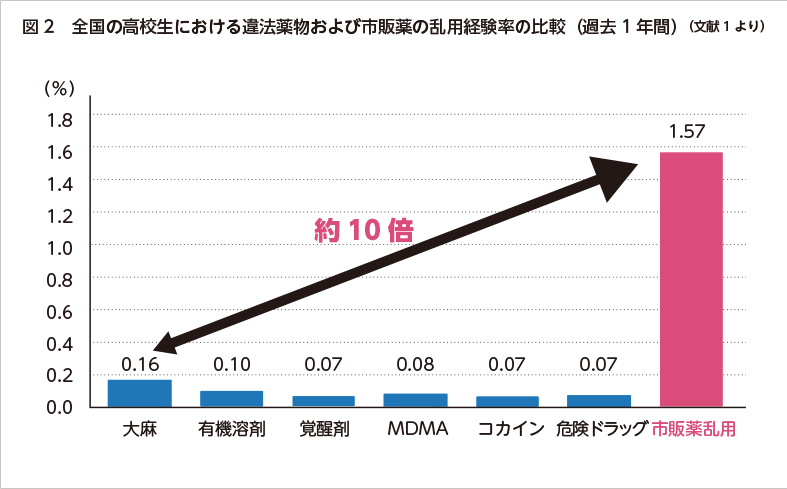

前述した全国調査では、大麻や覚醒剤など違法薬物の使用経験についても調査しています。違法薬物の中で最も使われている大麻と比較すると、市販薬の乱用経験率はその10倍高いことが明らかになっています(図2)(文献1)。

子どもたちにとっては、違法薬物よりも、市販薬のオーバードーズの方がより身近な健康問題であることを示唆しています。実態に即した予防教育に転換していくことが急務と言えます。

また、教育のアプローチに対する議論も重要です。薬物乱用防止教育というと、従来は薬物乱用の危険性を強調するような、いわゆる「恐怖教育」が主流となっていましたが、海外では古典的な「恐怖教育」は有効ではない教育アプローチと考えられています。グロテスクな画像などを用いて、薬物乱用の危険性を過度に強調するようなアプローチが教育の中心となると、子どもはそのメッセージを受け入れず、教育者を信用しなくなるという指摘もあります(文献2)。

では、どのような教育アプローチが有効でしょうか。先行研究によれば、ソーシャルスキルの育成を目的とする予防プログラムは、薬物乱用に対して保護的な効果があると報告されています(文献3)。

ソーシャルスキル育成を重視する教育では、一般的な問題解決と意思決定スキル、セルフコントロールと自尊心を高めるためのスキル、ストレスと不安を軽減するための対処スキル、一般的な社会的、コミュニケーション、アサーティブに関するスキルを身につけていきます。

これは、個人的および社会的なスキルの低い若者(自尊心が低い、自己主張が低い、行動の自制心が低い、不安やストレスに対処するのが難しいなど)は、薬物使用を促進する力(例えば、身近な仲間からの誘い)から影響を受けやすいという前提に基づいた考えです。

孤立する子どもたち

市販薬のオーバードーズ経験のある高校生には、共通した特徴があることが明らかになりました。例えば、学校で親しく遊べる友だちや相談ができる友だちがおらず、学校生活に満足してない生徒が多いという特徴が見られています。青少年期の薬物乱用に関する先行研究によれば、学内のネットワークから離れ、学外の年上の友人がいる場合は、薬物乱用のリスクが高くなることが報告されています(文献4)。ピア(仲間)の存在は、青少年期の薬物乱用に対して、マイナスにもプラスにも働きます。例えば、学校における親友の存在は、タバコ、アルコール、大麻の使用に対して一貫して保護的に影響していることが報告されています(文献5)。子どもたちの交友関係に注意を払うことで、薬物乱用の初期サインに気づくことができるかもしれません。

一方、家庭生活においても特徴が見られています。悩みごとがあっても親には相談しない(できない)という生徒や、大人不在で子どもたちだけで過ごす時間が長いといった特徴が見られています。その一方で、インターネットを使ってSNSなどをする時間が極端に長く、睡眠時間が短い、朝食を食べないといった生活リズムの乱れも見られています。青少年期の親子関係は、薬物使用に大きな影響を与えます。先行研究では、親によるモニタリング(保護的な意味での監視)は、思春期における薬物乱用のリスクを低くすることが報告されています(文献6)。子どもたちの家庭での様子や生活習慣にも注意を払いながら、見守っていくことが重要となります。

高校生を対象とした全国調査を通じて、市販薬のオーバードーズを経験している子どもたちは、学校でも、家庭でも安心できる居場所がなく、インターネットに救いを求めているという実態が浮かび上がってきました。このように社会的に孤立した状態にある子どもに対して、私たちができることを考えていくことが求められます。

今回は、全国の高校生を対象とした実態調査で浮かび上がってきた、市販薬のオーバードーズの実態や課題をご紹介しました。次回は、オーバードーズの対象となっている市販薬の種類や特徴について解説したいと思います。

<参考文献>

1) 嶋根卓也, ほか. 厚生労働省依存症に関する調査研究事業「薬物使用と生活に関する全国高校生調査2021」、

令和4年度研究報告書、pp1-90, 2022.

2) Washington state department of social & health services, Prevention tools: What Works, what

doesn't document, 2019.

3) Faggiano F, et al. Universal school-based prevention for illicit drug use. Cochrane Database of

Systematic Reviews, Issue 12. 2014.

4) Copeland M, et al. Different Kinds of Lonely: Dimensions of Isolation and Substance Use in

Adolescence. J Youth Adolesc, 47(8):1755-1770. 2018.

5) Marziali ME, et al. Perceptions of peer and parental attitudes toward substance use and actual

adolescent substance use: The impact of adolescent-confidant relationships. Subst Abus, 43(1):

1085-1093. 2022.

6) Van Ryzin, M. J., et al. Family and peer predictors of substance use from early adolescence to early

adulthood: An 11-year prospective analysis. Addictive Behaviors, 37(12):1314-1324. 2012.

詳しくはこちら

一覧に戻る