「助けて」が言えない子どもたち―子どもたちに広がる市販薬の過量服薬(オーバードーズ)の理解と支援

③乱用の対象となっている市販薬の種類や成分――乱用すると何が起きるのか

嶋根卓也(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部)

市販薬の乱用問題を抱えた子どもたちを支援する上で、乱用の対象となっている市販薬の種類や成分の特徴を理解することは重要です。今回は、どのような市販薬が乱用の対象となっているのか、また乱用することでどのような危険性があるのかを解説したいと思います。

医薬品のカテゴリー

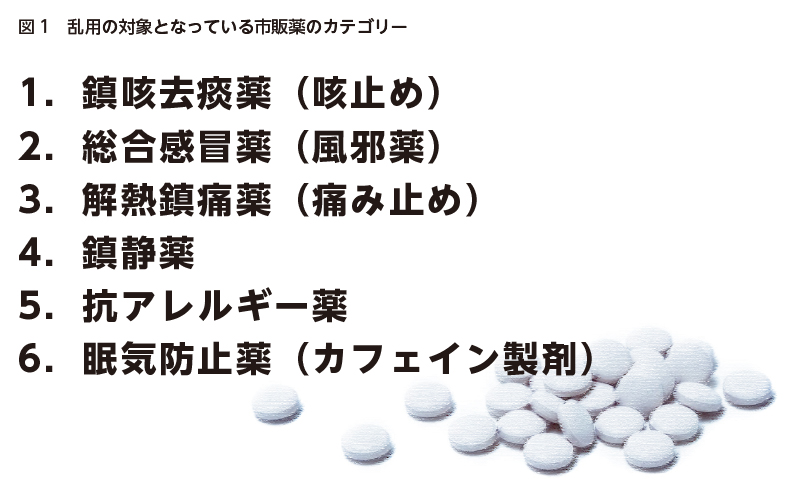

まずは、乱用の対象となっている医薬品のカテゴリーから整理していきます。ここでいう医薬品カテゴリーとは、「総合感冒薬」「胃腸薬」といった大きな括りのことです。ドラッグストアの陳列棚の上に表示されている分類と考えていただければわかりやすいと思います。

先行研究をもとに、精神科医療施設で治療受けている依存症の患者さんや、救急医療施設に搬送された急性中毒の患者さんが乱用していた市販薬のカテゴリーを整理すると、以下の6つのカテゴリーに分類されます(図1)。

乱用対象となっている成分

次に、これらの市販薬に含有されている成分のうち、注意が必要ないくつかの成分をピックアップして解説していきます。

①コデイン、ジヒドロコデイン

コデインやジヒドロコデインは麻薬性鎮咳薬の一つです。脳の延髄にある咳中枢に作用し、咳を鎮める作用があります。「麻薬性」とあるように、モルヒネやフェンタニルといった麻薬性鎮痛薬と同じ、オピオイドと呼ばれる薬剤の一つです。

コデインやジヒドロコデインは、麻薬及び向精神薬取締法で規制されている麻薬ではありますが、濃度が1%以下の場合は「家庭麻薬」と定義され、法律上の麻薬には該当しません。そのため、処方箋がなくても購入できる市販薬として多くの鎮咳去痰薬や総合感冒薬に含有されています。具体的には、「エスエスブロン錠®」、「パブロンSゴールドW®」といった製品が選択的に乱用されているようです。

コデインやジヒドロコデインを高用量に使用することで多幸感が得られますが、さらに大量に服用すると様々な急性中毒症状を引き起こす可能性があります。代表的な中毒症状としては、めまい、傾眠、悪心、便秘、呼吸抑制、痙攣(けいれん)発作などがあり、場合によっては死に至る可能性があります(文献1) 。また、コデインやジヒドロコデインには依存性がありますので、長期的な使用により薬物依存となる可能性があります。

②デキストロメトルファン

近年、コデインやジヒドロコデインに代わって乱用者が増加しているのが、デキストロメトルファンです。鎮咳薬や総合感冒薬の成分として含有されています。

過量服用により、多幸感、幻覚、解離症状が生じます(文献1) 。幻覚を引き起こす作用機序(メカニズム)としては、ケタミンやマジックマッシュルームといった幻覚剤と似ています。海外では、高用量のデキストロメトルファンを摂取し、暴行、自殺、殺人に至った症例が報告(文献2)されているほか、国内でも意識障害、横紋筋融解症(※1)、セロトニン症候群(※2)といった急性中毒症例や、急性中毒による死亡例が報告されています(文献3・4)。

デキストロメトルファンは、適正に使用すれば安全な薬剤ですが、潜在的には乱用・依存の危険性があります。国内の精神科医療施設における依存症患者を対象とする全国調査によれば、2018年から2022年にかけて、デキストロメトルファンを主たる薬物とする患者が約2倍に増加していることが報告されています(文献5)。そうした増加の背景には、デキストロメトルファンを主成分とする「メジコンせき止め錠Pro®」が市販薬として販売されるようなったことが少なからず影響を与えていると考えられます。「メジコン®」はもともと病院で処方される処方薬(医療用医薬品)でしたが、セルフメディケーション推進の流れやコロナ禍で鎮咳薬の需要が高まったことを受けて、2021年に処方箋なしでも購入可能な市販薬に切り換えられ(スイッチOTC薬)、ドラッグストア等で販売されるようになりました。

※1 横紋筋融解症:骨格筋の細胞が融解・壊死することにより、筋肉の痛みや脱力などを生じる病態。その際、

血液中に流出した大量の筋肉の成分(ミオグロビン)により、腎臓の尿細管がダメージを受ける結果、急

性腎不全を引き起こすことある。(厚生労働省「重篤副作用疾患別対応マニュアル」より)

※2 セロトニン症候群:抗うつ薬などのセロトニン系の薬物を服用中に出現する副作用で、精神症状(不安、

混乱する、いらいらする、興奮する、動き回るなど)、錐体外路症状(手足が勝手に動く、震える、体が

固くなるなど)、自律神経症状(汗をかく、発熱、下痢、脈が早くなるなど)がみられることがある。

(厚生労働省「重篤副作用疾患別対応マニュアル」より)

③ブロモバレリル尿素

痛み止め、熱冷ましを意味する解熱鎮痛薬も乱用の対象となっています。ブロモバレリル尿素は、解熱鎮痛薬に含有されている非バルビツール酸系のウレイド(脂肪酸ウレイド)に分類される鎮静薬です。「ナロン錠®」などが選択的に乱用の対象となっているようです。

過量服用すると、急性中毒により傾眠や昏睡などの様々な程度の意識障害、呼吸抑制・呼吸停止が生じる可能性があります。また、覚醒に至る経過中に幻視を伴うせん妄、痙攣発作を生じることがあります。さらに、頻脈、血圧低下が生じることもあります(文献1)。

実はこの成分、海外ではすでに医薬品としては使用されていません。市販薬の解熱鎮痛薬には、アセトアミノフェン、イブプロフェン、ロキソプロフェンといった解熱鎮痛作用のある主成分が含有されています。一方、ブロモバレリル尿素やアリルイソプロピルアセチル尿素といった鎮静薬は、鎮痛効果を高めることを目的として、追加された成分と言えます。こうした追加成分は、「隠し成分」と呼ばれることもあり、この「隠し成分」が乱用・依存の原因となっている可能性が高いと言えます。

④ジフェンヒドラミン

抗アレルギー薬も乱用の対象となっています。代表的な成分は、ジフェンヒドラミンです。「レスタミン錠®」のほか、睡眠改善薬として販売されている「ドリエル®」にも含有されています。

適正量を超えて乱用することで、気分やエネルギーレベルを上昇させ、幻覚作用、鎮静効果を感じます。さらに大量に服用すると、以下に挙げるような様々な中枢症状および抹消症状が引き起こされます(文献6)。中枢症状としては覚醒度の低下、幻覚、せん妄、痙攣の可能性があり、抹消症状としては粘膜の乾燥、尿閉(おしっこが出にくくなる)、散瞳(瞳孔が開いた状態)、頻脈の可能性があります(文献1)。重篤例では、致死的な心室性不整脈を引き起こす可能性があります。国内においても、若年者を中心に、ジフェンヒドラミンの大量服用による急性中毒症例が報告されているほか、17歳の女性の死亡症例も報告されています(文献7)。

⑤カフェイン

市販薬の急性中毒により救急搬送される事例において最も多いのが、カフェインです。カフェインというと、コーヒーやお茶などの食品、エナジードリンク、風邪薬などの市販薬にも含有されていることが知られていますが、急性中毒を引き起こしている患者さんの多くは、眠気防止薬として販売されている錠剤型のカフェイン製剤による過量服薬が原因となっています。

一般的なカフェイン中毒の症状としては、不安、興奮、落ち着きのなさ、不眠症、胃腸障害、震え、精神運動興奮などがあります(文献8)。

今回は、乱用の対象となっている市販薬のカテゴリーや含有される成分について解説しました。

日本の市販薬には、含有される成分の数が多いという特徴があります。例えば、一般的な総合感冒薬の場合、1つの製品に7~8つの成分が含有されています。米国で販売されている一般的な風邪薬に含有される成分は3~4つですから、それに比べると多いと言えます。含有される成分数が多いと、成分同士の相互作用がより複雑になり、オーバードーズによって引き起こされる症状も予測がしにくくなります。

ドラッグストア等に立ち寄った際には、ぜひ実際の市販薬を手に取っていただき、裏面の成分表示を確認してみてください。

次回はこうした市販薬の販売制度の現状と課題について触れていきたいと思います。

参考文献

1)上條吉人. 臨床中毒学第2版. 医学書院, 2023.

2)Logan BK, et al. Dextromethorphan abuse leading to assault, suicide, or homicide. J Forensic Sci.

2012; 57(5): 1388-94.

3)浅沼 翼, 他. デキストロメトルファン中毒の3症例. 日臨救急医会誌. 2020; 23(3): 400.

4)西口美紀, 他. デキストロメトルファンの過剰摂取により死亡した一剖検例. 日法医誌. 2020; 74(1): 88.

5)Usami T, et al. Comparison of patients with benzodiazepine receptor agonist-related psychiatric

disorders and over-the-counter drug-related psychiatric disorders before and after the COVID-19

pandemic: Changes in psychosocial characteristics and types of abused drugs. Neuropsychopharmacol

Rep. 2024; 44(2): 437-46.

6)Conca AJ, et al. Nonprescription drug abuse. J Pharm Pract. 2012; 25(1): 13–21.

7)鈴木恵輔, 他. ジフェンヒドラミン中毒により心肺停止をきたした1例. 日救急医会関東誌. 2021; 42(2): 35-8.

8)Cappelletti S, et al. Caffeine-Related Deaths: Manner of Deaths and Categories at Risk. Nutrients.

2018; 10(5): 611.

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る