【先出し一部公開】新型コロナウイルス感染症への対応と保健の授業

森良一(東海大学)

- 2020.06.03

新型コロナウイルスの世界規模での感染拡大によって、私たちは改めて新しい感染症の恐ろしさを痛感することとなった。 このような中、学校教育の中核となる授業に注目してみると、感染症の予防に関する内容は、体育・保健体育の保健が担当することになる。それでは、今回のような新たな感染症が流行する事態に対して、保健は何ができるのであろうか。 そこで、本稿では、新型コロナも含めた感染症予防に対して、保健の授業が果たす役割について述べることにする。

新学習指導要領にみる感染症の予防の学習

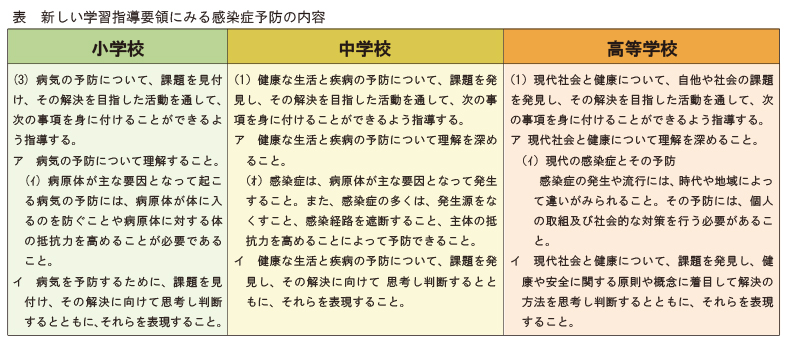

2017、18年改訂の学習指導要領をみてみよう。今回の改訂では、知識の内容については、小・中学校において変化はない。しかし高等学校では、中学校と同様に感染症の予防の内容が一つの項目として独立し、「現代の感染症とその予防」として示された。まさに新型コロナに対応できるタイトルである。また、内容も「感染症の発生や流行には、時代や地域によって違いがみられること。その予防には、個人の取組及び社会的な対策を行う必要があること」と示されている。

次に、学習指導要領の解説に注目すると、各校種において新型コロナで明らかになった課題に対応できる内容が示されている。例えば中学校では、今まさに重要視されている「飛沫感染」や「接触感染等」に対応した感染経路対策の必要性について、「病原体の種類によって感染経路が異なること」が示されている。罹患してしまった場合の対応として、「感染症にかかった場合は、疾病から回復することはもちろん、周囲に感染を広げないためにも、できるだけ早く適切な治療を受けることが重要であること」が新しく示されたりしているのである。

また、すべての校種で思考力、判断力、表現力等の内容が示され、解説の例示で「病気の予防や回復に関する課題について、学習したことを活用して解決の方法を考えたり、選んだりすること」(小学校)、「感染症の予防や健康を守る社会の取組について、習得した知識を自他の生活に適用したり、応用したりして、疾病等にかかるリスクを軽減し健康を保持増進する方法を選択すること」(中学校)、「感染症の発生や流行には時代や地域によって違いがみられることについて、事例を通して整理し、感染のリスクを軽減するための個人の取組及び社会的な対策に応用すること」(高等学校)が示された。

これは、保健を学ぶ本質的な意義の中核をなすといわれている保健の見方・考え方が「個人及び社会生活における課題や情報を、健康や安全に関する原則や概念に着目して捉え、 疾病等のリスクの軽減や生活の質の向上、健康を支える環境づくりと関連付けること」と示されたことに関連する。授業においては、感染症という「健康課題や健康情報」を、保健で学習する感染症予防の原則や概念から捉え、「疾病等のリスクの軽減」と関連付けて考えるような展開が求められているのである。

つまり、これまで、どちらかというと感染症予防の知識について理解することに主眼が置かれてきた授業を、今回のような新たな感染症にも柔軟に対応できるように、保健で習得した知識を活用して、感染のリスクを軽減する予防行動を自ら考え、判断する能力を身に付ける授業へと変えていくのである。

また、今回のように様々な情報が入ってくる状況においては、感染予防や治療に関する正しく適切な情報を選択することが求められており、授業においても、事例を用いたり、その状況をシュミレーションしたりして適切な健康情報を選択、活用する授業展開を工夫することが求められる。

教養として感染症予防対策の意義

これまで蓄積されてきた優れた授業を見直すことも大切である。例えば、インフルエンザウイルスの大きさとマスクの目の大きさを比較して、効果が限定的であることに気付かせる実践がなされている。私が所属していた宇都宮市の研究会では、ウイルス等が飛沫に含まれて飛散することから、ウイルスより大きい飛沫に注目させ、咳エチケットとしてマスクが効果的であることに気が付かせる実践が工夫されていた。そのほかにも、イギリスのスノーによるコレラ対策の取組から感染経路を特定していく授業、新興感染症としてのエイズの社会的な予防対策の効果を考える授業など、参考になる実践は多い。

我が国は、今のところ欧米と比較すると新規感染者が少なく、死者数増も抑えられているようである。その要因として、お辞儀であいさつする(握手やハグが少ない)などの行動様式、マスクや手洗いの習慣の定着など様々な視点から分析がされている。しかし、私が知る限りでは教育的な効果についての指摘はなされていない。我が国の小・中・高等学校において、保健の授業で感染症の予防を指導していることを忘れてはならない。実証することは難しいが、私は、教育により多くの国民が、教養として感染症予防対策の基本を理解し、自らリスクを軽減する行動をとることができていることが、現時点での感染者・死者数の抑え込みにつながったのではないかと思うのである。第2波の襲来に備えて,保健授業のさらなる充実を期待したい。

*詳細版は、体育科教育2020年7月号に掲載します。

一覧に戻る