ふしぎな体内時計のおはなし

石田直理雄(いしだ のりお) 時間生物学研究所・所長

- 2024.07.22

-

今回は,体内時計の研究がご専門の石田直理雄先生に,体のリズムにまつわるふしぎな現象について解説をしていただきます。過去の関連記事(『体内時計は不思議で面白い』)も,あわせてご覧下さい。(編集部)

太陽の光や時計がない環境で暮らすと,人はどうなるのか

人間の体内時計を発見したことで有名な,ユルゲン・アショフ博士という20世紀に活躍した研究者がいます。このアショフ博士が,第二次世界大戦後のドイツに多く残された防空壕を利用して実験をした話は,よく知られています。

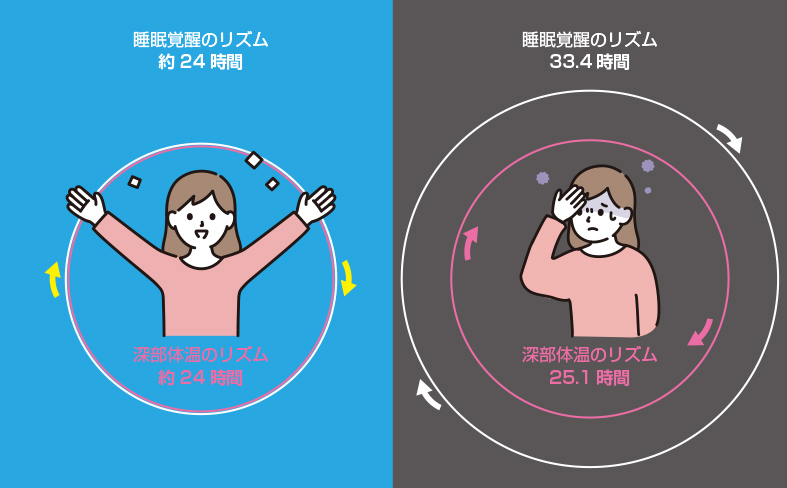

その実験では,ミュンヘン大学の医学生にボランティアで協力してもらい,(時刻を知る手掛かりとなる)太陽の光や時計のない環境(第2次世界大戦で残された防空壕の中)で約1か月生活させました。ふつう人間の生体リズムの周期は24時間くらいですが,次第に学生たちはそれよりも長い周期で生活し始めるようになりました。

すると開始2週目ぐらいから,4人に一人くらいの割合ですが,からだの深部体温のリズムは25.1時間くらいの周期なのに,睡眠覚醒のリズムが33.4時間くらいの周期で生活する学生が現れ始めました。面白いことに,この体温と睡眠覚醒のリズムがずれ始めた(これを脱同調といいます。同調とはリズムをあわせることです)学生たちは,気分がすぐれないので,この実験から降りたいと一様に言い出したのです。

これは,体内時計をあわせるための手掛かり(同調因子)が外部から与えられない状態のなかで(*1),からだの2つのリズムを同調させることができなくなったために起きたと考えられます。

こうしたリズムを合わせる能力(同調能力)が弱い人は,精神疾患に罹りやすいとの報告もあります。

*1 外部から与えられる同調因子とは,太陽の光や時計などのことです。

動物の体内時計を調べてみると

また,体内時計に関する話題として,興味深い現象がショウジョウバエ(*2)で観察されています。

単独で行動しているショウジョウバエには,ふつう朝と夜に2つの忙しく動き回るピークがみられます。最近,この2つのピークに対応する脳内の領域(*3)が,最新の技術によって突き止められました。それぞれ「朝時計」「夜時計」と命名されています。

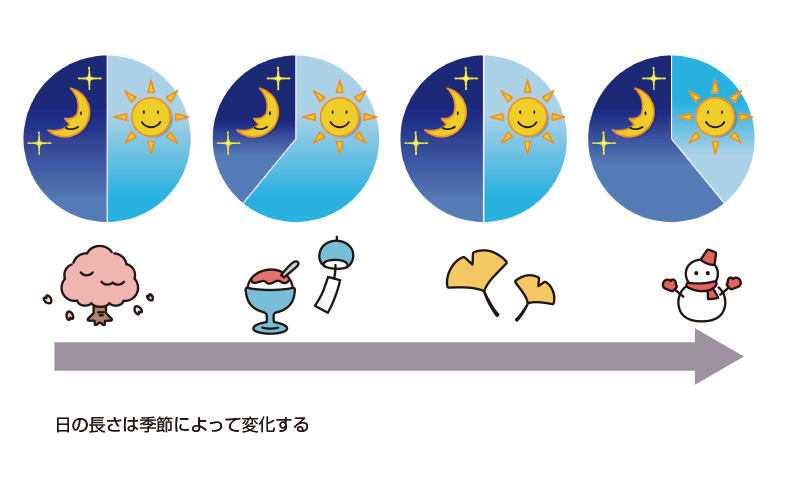

さらに興味深いのは,日が長い季節(長日条件:一日の昼が長い)では「夜時計」が,日が短い季節(短日条件:一日の夜が長い)では「朝時計」が主要な働きをして,外界の環境変化に順応することがわかりました。このことからショウジョウバエでは,朝時計と夜時計という2つの体内時計の働きの変化が,季節の変化を知るのに関係していると考えられます。

*2 体内時計の研究には,モデル動物もよく用いられます。ショウジョウバエは研究に非常に役立つ動物なのです。現にノーベル賞がショウジョウバエの時計遺伝子の発見に贈られています。

*3 この脳の部分が体内時計としてはたらき、ショウジョウバエの行動のピークをつくっているということです。つまり,朝の行動のピークと夜の行動のピークは,別々の2つの体内時計の働きの結果なのです。

動物にみられる「休眠」という現象

休眠(*4)とは,睡眠と冬眠の中間に当たる現象です。私たちの身近なところでは,ペットショップで見かけるハムスターが休眠します。クマの冬眠のように何か月も寝ることはありませんが、もっと短い間だけ(数時間のようなレベル)体温を下げ,省エネモードに入る状態が見られます。

ここで,休眠のように1日の間に起こる現象(日内変動)と、冬眠のように何か月も続く季節性の現象(季節変動)という違いはありますが、からだに起こっていることは「省エネモード」という同じ状態です。そこで,この日内変動(休眠)と季節変動(冬眠)には、何か同じ背景があるのではないかと予想されています。

なお,ある種のショウジョウバエも休眠します。そこで,遺伝子が変異して休眠しないハエを調べてみたところ,時計遺伝子(*5)のDNA配列の一部が欠けてなくなっていることがわかりました(*6)。このような近年行われている様々な研究から,時計遺伝子は,日内変動ばかりか季節変動にも深く関わっていると考えられるのです。

*4 正確には「日内休眠」と呼ばれ、短い時間ですが冬眠のような代謝の低下が起こる現象です。

*5 体内時計は遺伝子の働きによってコントロールされています。体内時計に関わる遺伝子を時計遺伝子と呼びます。

*6 時計遺伝子が壊れると休眠をしなくなったということは、そもそも休眠をするのは時計遺伝子の働きと考えられるということです。

最後に

この地球に生命が誕生してから38億年も経ちます。地球上にすむ私たち生物の宿命として、地球の自転(1日)や公転(1年)の影響から逃れるわけにはいきません。最近では,新型コロナウイルスのような感染症の流行も,太陽黒点の出現周期(11年)の影響を受けるとの報告があります。つまり私たちは,短い周期から長い周期まで,地球や太陽の動きに影響を受け続けているということです。

大きな視点からみると,こうした地球や太陽の環境変化が先にあり、その変化に対応して生きていくために,生物は体内時計という仕組みを生み出してきたとも言えるのです。

参考文献

●ラッセル・G・フォスター,レオン・クライツマン著,石田直理雄訳(2020)『体内時計のミステリー』大修館書店.

●石田直理雄(2011)「時を刻む時計分子研究の最近の進歩」『心臓』43巻2号,p.132-139.

●石田直理雄(2008)「日時計はいかに季節時計を動かすか―体内時計の不思議」『時間生物学』14巻2号,p.27-28.

詳しくはこちら

一覧に戻る