悩める創作者のための 伝わる〈古文〉の書き方

第5回 形容詞 ――補助活用はどこで使う?――

田中草大

- 2025.10.03

まずは理解度チェック

今回取り上げる古文の形容詞は、現代語にも次のようなところに残っています。

・仰げば尊し

・親しき仲にも礼儀あり

・近からず遠からず

・世の中に寝るより楽はなかりけり

・多かれ少なかれ、遅かれ早かれ、良かれと思って

このような古文の形を自力で作れるかどうか、次の問題でまずは理解度チェックをしてみましょう。

問 次の[ ]の形容詞を、《 》の指示に従って古文として活用させてください。

①[慕わしい]顔。《連体形》 (慕わしい顔。)

②[青く]燃ゆる炎。《連用形》 (青く燃える炎。)

③[苦しい]ども諦めず。《已然形》 (苦しいけれど諦めない。)※~けれど:已然形+「ども」

④その光、[美しい]。《終止形》 (その光が美しい。)

⑤王に幸[多い]。《命令形》 (王に幸が多くあれ。)

⑥[高い]ず。《未然形》 (高くない。)※~ない:未然形+「ず」

⑦[悲しい]けり。《連用形》 (悲しかった。)※~た:連用形+「けり」

模範解答はそれぞれ次のようになります。

①慕はしき(-顔) ②青く ③苦しけれ(-ども) ④美し

⑤多かれ ⑥高から(-ず) ⑦悲しかり(-けり)

いかがでしたか? 間違えてしまった方や、一応合っていたが自信がないという方は、以下の記事を熟読して古文の形容詞の使い方を習得しましょう。

活用表:現代語との違い

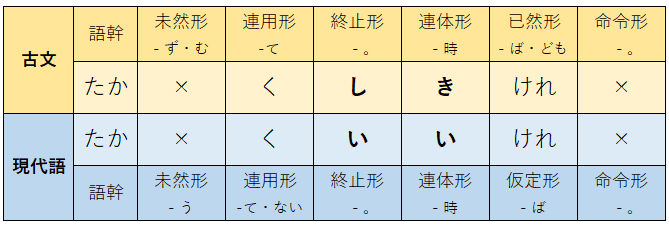

活用表を並べて見ることによって、古文と現代語とで形容詞の活用の仕方がどう違うかが分かります。

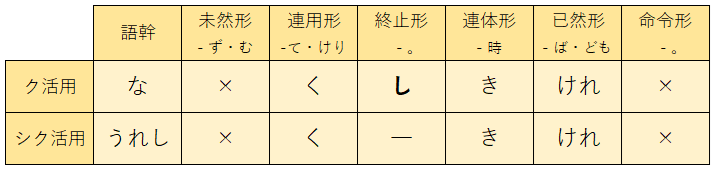

表① 古文の形容詞「たかし」と現代語の形容詞「たかい」の活用表 1(本活用)[1]

※ 「×」の部分は活用形自体が存在しません。

比べてみると、意外と現代語との共通度はかなり高いことが分かります。終止形が現代語で「~い」なのに対して古文では「~し」となっていますが、これは古文の専門知識がない人でもよく知っているものでしょう。「白い→白し」「悲しい→悲し」のように、簡単に作れると思います。

また、連体形が現代語で「~い」(終止形と同形)なのに対して古文では「~き」となりますが、これも現代でもよく知られているものと思います。終止形と同じく、「白い顔」→「白き顔」、「悲しい顔」→「悲しき顔」のように簡単に作れますね。

連用形と已然形(仮定形)は、古文と現代語で同じです。連用形で例示すると、現代語で「青く燃える」となるところは古文でも「青く燃ゆ」となるわけです。

こうして見ると、古文形容詞の基本的な活用は、現代語の知識で充分に対応可能であることが分かります。

ク活用とシク活用

古文の形容詞にはク活用とシク活用という二つの活用タイプがあることをご記憶の方も多いでしょう。両者の見分け方は簡単で、現代語で「~しい」となる語が、古文ではシク活用だったものです。それ以外がク活用です。

例:嬉しい、久しい、悲しい、おこがましい ……古文ではシク活用

無い、高い、尊い、眩(まばゆ)い ……古文ではク活用

しかしながら実は、ク活用とシク活用の違いは、古文を書く上では特に気にしなくて大丈夫です。そのことを確認するために、両者の活用表を比較してみましょう。

表② 古文のク活用形容詞「なし」とシク活用形容詞「うれし」の活用表 [2]

見比べてみると、ク活用とシク活用の違いは終止形だけであることが分かります。ク活用では終止形が「~し」となるところが、シク活用では何も付きません。お察しのとおり、シク活用では語幹末にすでに「し」が付いているためです。

現代語を元に古文を作る場合には、「(ク活)高い、黒い → 高し、黒し」「(シク活)嬉しい、悲しい → 嬉し、悲し」となり、特に意識しなくても終止形は作れると思います。なのでク活用・シク活用の違いは特に気に掛けなくても大丈夫なのです。

補助活用(カリ活用)

ク活用・シク活用とは別に、古文の形容詞にはもう一種類の活用タイプがあります。それが補助活用(カリ活用とも)と呼ばれるものです(これに対して、先に学習した「く、し、き、けれ」という活用を本活用と呼びます)。

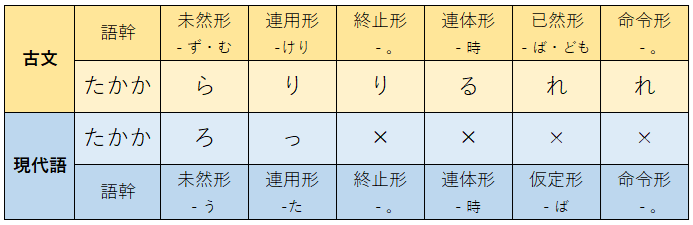

この補助活用の活用の仕方を、表①と同じ「たかし」で例示してみます。

表③ 古文の形容詞「たかし」と現代語の形容詞「たかい」の活用表2(補助活用)

「ら、り、り、る、れ、れ」という並びに見覚えがあるでしょうか。そうです! ラ行変格活用ですね。これは偶然ではなく、形容詞の補助活用というのは実は、形容詞の連用形にラ変動詞「あり」が融合したものなのです。つまりこういうことです。

例:高く あらず → 高からず

白く ありけり → 白かりけり

久しく あれ → 久しかれ

上の例からも分かるとおり、補助活用とは言うものの実際に活用しているのは形容詞そのものではなく、それに下接した動詞「あり」なのです。だから活用タイプは当然ラ行変格活用になるんですね。

表にあるように、現代語では形容詞の補助活用は未然形「(か)ろ」と連用形「(か)っ」(例:寒かろう・寒かった)だけが部分的に残っています。

補助活用の使いどころ

なぜ形容詞には本活用とは別に補助活用もあるのでしょうか。言い換えれば、補助活用はどんなときに使われるのでしょうか。

代表的な使いどころとして、次の二つがあります。

①助動詞の前

助動詞は、その名のとおり動詞を補助して意味を付け加えるものであり、通常、形容詞とはスムーズに接続できません。そこで、形容詞と助動詞との間を仲介するものとして、動詞「あり」が働いてくれるというわけです。

例:× 高し+ず ○ 高く あら ず → 高から ず

× 嬉し+けり ○ 嬉しく あり けり → 嬉しかり けり

× 無し+べし ○ 無く ある べし → 無かる べし

※断定の「なり」(次回参照)に対しては、補助活用ではなく本活用で接続します。

例:赤きなり。(赤いのだ。)

②命令形

形容詞は事物の状態を描写するものなので、命令という行為とは本来そぐいません(よって、本活用にはそもそも命令形がありません)。ですが、実際には「そのような状態であれ」というふうに命令したい場合はありえます。ここでまさに「あり」が働くわけです。

例:空よ、高く あれ。 → 空よ、高かれ。

たくましく あれ。 → たくましかれ。

現代語の「多かれ少なかれ」「遅かれ早かれ」のような表現は、用法としては命令というよりは放任なので気づきにくいですが、この補助活用命令形が残っているものです。「良かれ(と思って)」は、比較的命令の意味が分かりやすく残っているものですね。

なお、「~けれ」(=本活用の已然形)と「~かれ」(=補助活用の命令形)は、形は似ていますが機能は全く別物です(よって、「空よ、高けれ。」「たくましけれ。」では命令の意味にはなりません)。混同しないようしっかり覚えましょう。

「あり」の融合をあえて解く

古文の補助活用は、現代語でも「少なからず」「良かれと思って」のように部分的に残ってはいますが、こうした固定的表現以外で使うと古文の専門知識がない読者には意味が通じないのではないかと危惧されるかもしれません。

その場合は、補助活用をそのまま使うのではなく、次のように「あり」の融合を解く形で使ってみることを一つの方法として提案します。

例:美しかりけり。(美しかった。) → 美しく ありけり。

高かれ。(高くあれ。) → 高く あれ。

近からん。(近いだろう。) → 近く あらん。

この場合、「あり」が表面に出るので補助活用をそのまま使うのに比べると多少のニュアンスの変化が出ることは否めませんが、「美しかりけり」のようにすると「『かり』って何?」というふうに読者を戸惑わせる可能性がある……といった場合、意味の通じやすさを優先してこの「あり」の融合を解く書き方は有効だと思います。

なお、助動詞「ず」に続く場合は、「当たらずとも遠からず」「良からぬ考え」「このはし渡るべからず [3]」のように補助活用が現代語の表現としてもよく残っていますので、そのまま使っても意味は通じるでしょう。

まとめ

①古文の本活用は現代語との共通度がかなり高く、相違点は終止形「~し」・連体形「~き」のみ。 ②ク活用・シク活用の2種類があるが、古文を書く上では特に気にしなくてよい。 ③補助活用(カリ活用)の主な使いどころは、助動詞に続くときと命令形のとき。 ④補助活用は、新たな活用というよりは本活用の連用形(「~く」)に動詞「あり」が融合したものである。よって当然、ラ行変格活用である。 ⑤補助活用をそのまま使うと読み手に通じないのでは?と危惧される場合は、「高かれ→高くあれ」のように「あり」の融合を解く形にするとよい。

練習問題

冒頭で示した問題を、解説付きで改めて見てみましょう。

問①:[慕わしい]顔。《連体形》 (慕わしい顔。)

解答:慕はしき顔。

解説:古文形容詞の連体形は「~き」。「久しい→久しき」「嬉しい→嬉しき」のように、「慕わしき」となります。歴史的仮名遣いでは「慕はしき」。

問②:[青く]燃ゆる炎。《連用形》 (青く燃える炎。)

解答:青く燃ゆる炎。

解説:形容詞の連用形は古文と現代語とで同じなので、「青く」のままでOK。

問③:[苦しい]ども諦めず。《已然形》 (苦しいけれど諦めない。)※~けれど:已然形+「ども」

解答:苦しけれども諦めず。

解説:形容詞の已然形(現代語では仮定形)は古文と現代語とで同じ。現代語の仮定形は「ば」に続くときの形なので、「苦しけれ」となります。

問④:その光、[美しい]。《終止形》 (その光が美しい。)

解答:その光、美し。

解説:古文形容詞の終止形は「~し」。「美しし」とはせず「美し」とします。

問⑤:王に幸[多い]。《命令形》 (王に幸が多くあれ。)

解答:王に幸多かれ。

解説:古文形容詞の命令形は本活用にはなく、補助活用を使います。「遅かれ早かれ」などのように、「多い」の場合は「多かれ」となります。「あり」の融合を解くと「多くあれ」。

問⑥:[高い]ず。《未然形》 (高くない。)※~ない:未然形+「ず」

解答:高からず。

解説:次に来る「ず」が未然形接続なので未然形を作る、かつ「ず」は助動詞なので補助活用でつなぎます(補助動詞の未然形 →「~から」)。「あり」の融合を解くと「高くあらず」。

問⑦:[悲しい]けり。《連用形》 (悲しかった。)※~た:連用形+「けり」

解答:悲しかりけり。

解説:次に来る「けり」が連用形接続なので連用形にする、かつ「けり」は助動詞なので補助活用でつなぎます(補助動詞の連用形 →「~かり」)。「あり」の融合を解くと「悲しくありけり」。

[1] 未然形に「く」を認める説もあります。「命惜しくば」(=命が惜しいならば)のような例について、動詞における「未然形+接続助詞”ば”」と同じものと見るならば、この「惜しく」は未然形ということになります。ただし、このような「形容詞の未然形(仮)+”ば”」の「ば」は古くは「は」であったことが知られており、このことを重視すると「連用形+係り助詞”は”」であるという解釈も出てきます。本コラムではこちらの立場(=形容詞の本活用に未然形を認めない)を取っています。両説について、小田勝『古代日本語文法』第6章を参照のこと。 [2] 国語科などで習う古典文法では一般に、シク活用形容詞の語幹に「し」を含ませません。よって、例えば「うれし」の場合、語幹が「うれ」で活用語尾が「(しく)・しく・し・しき・しけれ・×」とされます。しかし、「語幹は、活用語の中の形を変えない部分」という定義に従う限り、「し」は語幹と認めざるを得ません(この辺りの事情について、第3回の注2も参照のこと)。

加えて、現代の古文ではやや使いにくいため本文では説明を割愛しましたが、古文の形容詞には「語幹用法」と呼ばれるものがいくつかあります。例えば、「あな寒(さむ)」(=ああ、寒い)のようなものです。シク活用の場合、この語幹用法では「し」までが現れます(例:「あな嬉し」(=ああ、嬉しい))。このことからも、シク活用の語幹は「し」までを含むと見なすのが妥当です。[3] 「べし」は形容詞ではなく助動詞に分類されますが、活用の仕方は形容詞と同じです(よって、「べから」は補助活用であり、「べく+あら」と分解できます)。

著者プロフィール

京都大学大学院文学研究科准教授。専門は日本語の歴史。主な著書に、『平安時代における変体漢文の研究 』(勉誠出版、2019年)、『#卒論修論一口指南』 (文学通信、2022年)など。

X(旧Twitter): https://x.com/_sotanaka

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る