思春期スポーツ選手の摂食障害―予防と早期発見

関口邦子(目黒駅前メンタルクリニック 臨床心理士/公認心理師)

- 2022.07.22

-

食事は毎日の生活に欠かすことのできないもので、スポーツ選手にとって非常に大切ですが、なかには食事に問題を抱えて、体調を大きく崩してしまう選手もいます。

今回は、臨床心理士/公認心理師で精神科医療およびスクールカウンセラーのご経験も豊富な関口邦子先生に、思春期のスポーツ選手にみられる深刻な問題(摂食障害:いわゆる過食症や拒食症)について、解説をしていただきます(編集部)。

成長期の摂食障害の影響

2022年の春、全日本柔道連盟が、例年夏に主催してきた小学生の全国大会を中止することを決定しました。行き過ぎた勝利至上主義から心身共に未発達な小学生に、厳しい減量や危険な体勢からの技を強いるケースが生じていたことが主な理由だったということです。

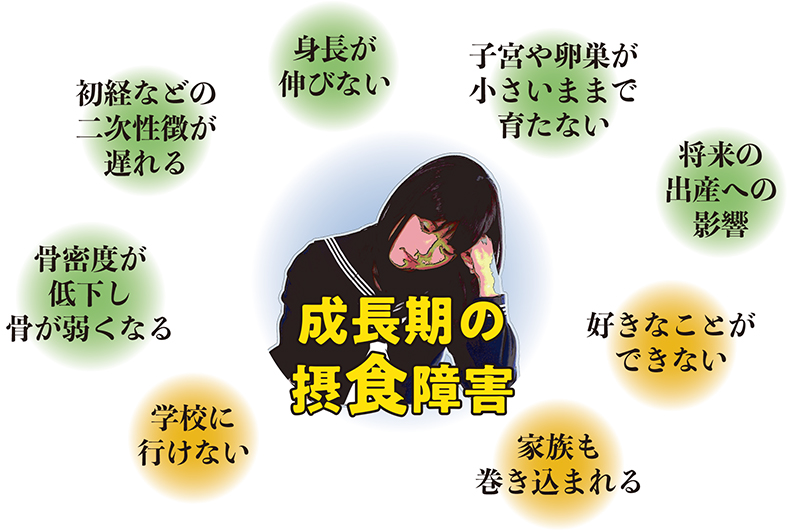

筆者が、とある精神科クリニックでカウンセリングを担当した元審美系トップアスリートの事例では、思春期に過食嘔吐(※1)が常習化してしまい、引退後10年たっても同じように過食嘔吐を繰り返していました。幸いにも出産し、子宝にも恵まれていましたが、成長期に摂食障害を発症してしまうと、身長が伸びない、初経などの二次性徴が遅れる、子宮や卵巣が小さいままで育たない、将来の出産への影響、骨密度が低下し骨が弱くなる、など長期にわたって深刻な影響が出ることもあります。そして健康状態だけでなく、学校に行けない、好きなことができない、家族も巻き込まれるなど、個人や家庭、社会生活全般が影響される可能性もあるのです。

※1 無茶な食べ方をした後に自分で吐いてしまうこと

図 成長期の摂食障害は身体や社会生活に様々な影響を及ぼす可能性がある

摂食障害の起こりやすさと予防・回復

摂食障害の好発年齢は10代後半から20代前半です。一般人口に比べて、女性アスリートは摂食障害の発症危険率が2~3倍高いといわれます。実際の摂食障害患者に類似した食行動異常がみられると、摂食障害の前段階だと位置づけられます。また、不健康なダイエット行動は神経性大食症(過食症)のリスク・ファクターとなることが指摘されています。(さらに詳しく知りたい方は、文末の文献1~4をご参照ください。)

治療の経過をみると1~数年で治る人もいれば、十数年かかる人もいるため、早く治療を開始できたほうが回復は早いといわれています。つまりは、いかに予防をするか、もしくは、発症してしまってもいかに早期に発見し、軽症でとどめ、回復への道につなげるかが、選手生命や将来の人生を左右するともいえるでしょう。

予防のポイント

長距離走など持久系競技、フィギュアスケートなど審美系競技、階級制競技では、体重や体型に重きが置かれるため、摂食障害の危険性が高くなります。

最近では、2006年から国際スポーツクライミング連盟(IFSC)が選手の健康を守るために、選手のBMIの傾向を知ることを目的として、ワールドカップの準決勝以上に進出した選手を対象にBMI測定を行いはじめました。それを受けて、日本山岳・スポーツクライミング協会でも、日本選手の体格を把握するとともに、健康的に競技力を高めていけるよう、他国で使用されているBMI基準値を参考に、「選手低体重対策に関わる規程」を設けて、摂食障害の予防に努めはじめました。これは画期的な取り組みです。このように指導者や競技団体が摂食障害へのリスクを認識し、アスリートたちを指導することや、食事面でサポートしている保護者への教育も非常に大切です。

間違ったり偏ったりした知識で体重コントロールしている選手も少なくないため、学校では、女性の身体について正しい知識(三主徴(※2)、月経、栄養、ダイエット法等)を指導することも予防のために役立つでしょう。

※2 利用可能エネルギー不足、無月経、骨粗鬆症という女性アスリートに起こりやすい不調のこと。

早期発見のポイント

学校での早期発見のポイントは、以下のとおりです。

●定期的な健康測定:小中学生では、体重増加がみられない、それまでの成長曲線から明らかに外れている。高校生では急激に体重減少がある。これらは、神経性やせ症(いわゆる拒食症)の発見につながりやすいでしょう。

●昼食時の量が減る、食べるのが遅い、噛む回数が多い、表情がさえない。

●必要以上に食にこだわったり、他人の食事にも口を出す。

●過剰なトレーニング、無理な勉強計画を立てる。

●授業中や休み時間に以前より活気がない、孤立した様子がみられる、体育の時間に体力が落ちた。

さらに詳細な情報についてお知りになりたい方は、著者の報告(文献5)をご確認ください。

最後に

スポーツ選手らしい頑張り屋さんほど、罹りやすいと言われる摂食障害です。どうか身近な大人が予防に努めるとともに、早く気づき、回復への道につないでいただけたらと願っています。

引用・参考文献

1) Mintz, L.B., and Betz, N.E.: Sex differences in the nature, realism, and correlates of body image. Sex Roles, 15: 185-195, 1988.

2) Petrie, T.A.: Disordered eating in female collegiate gymnasts: Prevalence and personality/attitudinal correlates. Journal of Sport and Exercise Psychology, 15: 424-436, 1993.

3) 松本聰子・熊野宏昭・坂野雄二 : どのようなダイエット行動が摂食障害傾向やbinge eatingと関係しているか? 心身医学, 37: 426-432, 1997.

4) Torstveit, M.K., and Sundgot-Borgen, J.: The female athlete triad exists in both elite athletes and controls. Medicine & Science in Sports & Exercise, 37 :1449-1459, 2005.

5) 関口邦子:摂食障害に関連した女子アスリートの心理的なサポートとケアについて.思春期学,38(2): 201-209, 2020.

関連書籍

一覧に戻る