隠れた名作を教室へ ~近現代文学再発見~

第1回 おしの(芥川龍之介) 芥川龍之介の多様性に迫る

桜蔭中学高等学校 平塚夏紀

- 2019.04.03

短編小説「おしの」は、芥川作品の中でも、あまり知られていない部類のものかもしれない。しかし、このマイナーな作品には、教科書教材としての可能性が多く秘められている。この記事ではその可能性について、多方面からアプローチしてみたい。

1 教科書の定番作家・芥川龍之介

芥川龍之介といえば、日本中の誰もが知っている作家だ。なぜみんなが知っているのかといえば、どの国語の教科書にも掲載されていて必ずその作品を読むからであろう。

このように、同じ作家・物語を地域や世代を超えて広く共有できることはとても幸せなことで、日本という〈想像の共同体〉のメンバー間で円滑なコミュニケーションを図るためにも、とても有益なことだと思う。

ところで多くの人が思い浮かべる芥川の作品はというと、「蜘蛛の糸」「杜子春」などの童話を除けば、定番教材の「羅生門」「鼻」が多いと思う。「羅生門」も「鼻」も〈王朝もの〉と呼ばれる芥川が古典に取材して書いた作品で、典拠となった古典と比較して読むことで古典学習の導入としても使えることが、教材として選ばれやすい理由ではないだろうか。

古典作品の単なるリライト(翻案)ではなく、「盗人になろうか、餓死しても正直を貫こうか」と主人公の低徊する思考を表現したり、鼻が短くなった高僧を見て不満を覚える周囲の人々の心境(傍観者の利己主義)を表現したりしているところに、両作の小説としての魅力があり、古典と比較することで「近代小説とは何か」を考えるきっかけにもなるはずだ。

このように「羅生門」や「鼻」は作品としての価値も高く、定番教材として取り上げることには一定の意味があると思うのだが、このことが「古い物語をアレンジした小説をたくさん書いて(つまり現実から目を背けて)やがて自殺してしまった作家」という、どちらかといえばマイナスの作家イメージを作り上げてしまっていることも事実だと思う(同じようなことが芥川が師と仰ぐ森鷗外や夏目漱石にもいえて、「舞姫」「高瀬舟」の作家森鷗外、「こころ」の作家夏目漱石といったイメージがあまりにも浸透しすぎている。)。

2 芥川をもっと知ろう

そこで、これら定番教材を取り上げながらも、芥川の他の傾向の違う作品も取り上げることでステレオタイプな作家イメージを解体し、多様な作品を生んだ芥川をもっと身近に感じてもらいたい。そして、「自分が学んだのは芥川龍之介という作家のほんの一部なのだ、もっともっと芥川について知りたい、学びたい」という気持ちになってほしい。このような願いから芥川の他の作品の教材化の可能性を探っている。 学習者が、教室で学んだことがきっかけで芥川に興味を持ち、自分の足で書店や図書館に通い、芥川の作品を手に取って読む。こうなってこそ「学習者主体の言語活動」ともいえようし、アクティブな学びともいえるだろう。教室の中でアクティブかどうかではなく、教室を出てからも学び続けようとする意欲を高める。この学びのスイッチを入れるということが、授業の役割ではないだろうか。

3 教材としての「おしの」

では、芥川の小説のうち、何を選ぶべきだろうか。芥川の短編小説は質・量ともに非常に教材向きで、全集を読んでいると「これも教材になりそうだ」と思うものに頻繁に出会う。実際に扱ってみたものも複数あるのだが、ここでは〈切支丹もの〉といわれる作品から、「おしの」を取り上げたいと思う。「なぜ『おしの』なのか。同じ〈切支丹もの〉でも『奉教人の死』の方がずっと名作だし、実際に教科書に採られていたこともあるではないか」というご意見もあると思うが、「おしの」の方が分量が少なく、比較的語彙もやさしいので、入門期の学習者にじっくり考えながら読んでもらうのに向いている。また、西洋と日本の文化・価値観の対立がわかりやすく描かれていて、近代化に伴う思想的な問題を考えてもらうためのきっかけとして優れていると思う。以下、作品に沿って生徒に考えさせたい点など指摘していきたい。

4 「武家の女房」と「神父」の会話

舞台はおそらく16世紀後半の日本で、南蛮寺と呼ばれていた教会に45歳くらいの西洋人の神父がいて、神に祈りを捧げている。そこに武家の女房らしい30代頃の女が入って来る。この女が作品名にもなっている「しの」という名の女性で、彼女は神父に自分が未亡人であることや、新之丞という息子が大病で、治そうといろいろ試したが効果がなかったことなどを話して助けを求める。神父がまず不審に思うのはこの時の女の様子で、「その眼には憐みを乞う色もなければ、気づかわしさに堪えぬけはいもない。」と語られている。神父はなぜ不審に思ったのか、なぜ彼女はこのような様子だったのか、というのは生徒に考えてもらいたいことの一つだ。こうした様子にも「おしの」の武家の女房らしさが表現されている。

神父は「女は霊魂の助かりを求めに来たのではない」と思いながらも、おしのの願いを聞き届ける。なぜ神父がおしのの願いを聞くことにしたのかも、生徒に考えてもらいたいポイントである。ここで、霊肉二元論を西洋のキリスト教的価値観として説明するのもよいだろう。一部の私立学校ではカリキュラムの中に宗教を学ぶ時間があるかもしれないが、多くの学校の生徒にとって宗教は縁遠いものではないだろうか。得体の知れないもの、危険なものとして忌み嫌っている人もいるかもしれない。しかし、世界に目を向けると宗教は依然として大きな力を持ち、それが原因で様々な紛争も起きている。主要な宗教についてある程度の知識を得ておくことは、将来生徒が国際社会に出ていくためにも必要なことだと思う。

神父とおしのの会話は次第にかみ合わなくなってくる。例えば、おしのは、神父に病気を診てもらっても治らなければ、「清水寺の観音菩薩の御冥護にお縋り申すばかり」と言うが、神父はこれに激怒して「まことの天主はただ一人」と言う。おしのはその言葉を聞いても、なぜ神父が怒っているのかわからない様子である。生徒ははじめ、おしのと自分を重ねながら読むだろう。偶像崇拝を禁じる一神教の考え方がわからなければ、神父の怒りは読者にもわからないままである。ただ、読者は作中のおしのと違って調べる時間と手段に恵まれている。神父の考えについて学ぶ中で、神父とおしののやり取りを客観的に眺めることができるようになるだろう。

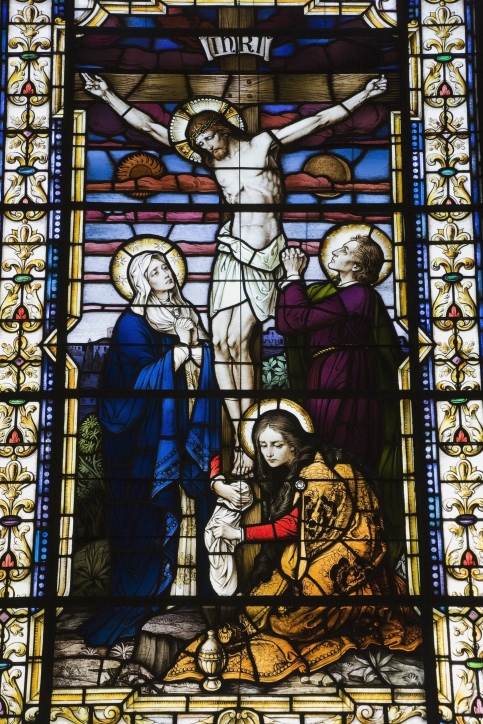

5 十字架にかかるイエス・キリスト

この後、ステンドグラスの中の十字架にかかるイエス・キリストの姿を前に、おしのは「倅の命さえ助かりますれば、わたくしはあの磔仏に一生仕えるのもかまいません」と言い、それを聞いた神父はいよいよ布教の時節到来とばかりに、キリストの一代記を話し出す。参考資料として有名な宗教画を示すなどしてもいいかもしれない。新約聖書を一部抜粋してイエスの一生が辿れるようなプリントを作って、参考として紹介するのもよいだろう。そのようにしてこの神父の言葉を読み直すと、芥川がキリスト教をいかによく理解して要約して書いているかが感じられる。

6 キリストについての理解の相違――最期の言葉をめぐって

最後のポイントは、キリスト最期の言葉「エリ、エリ、ラマサバクタニ」(わが神、わが神、何ぞ我を捨て給うや? … …)である。このキリスト最期の言葉をめぐって神父とおしのの見解が大いに異なる。神父は「殊に勿体ない気のする」とありがたく尊んでいるが、おしのは死を恐れなかった亡夫を引き合いに出して、「かごとがましい声を出すとは見下げ果てたやつ」と非難し、「新之丞も臆病ものの薬を飲まされるよりは腹を切ると云うでございましょう」と言って去っていく。ここでも、おしのの言うことはわかるが神父の言うことがよくわからないという生徒が大勢であろうが、新之丞がかわいそうだ、おしのもひどいという感想も出るかもしれない。

考えてもらう前提として天の父なる神と神の子イエスの関係を説明しておく必要があると思う。「もったいない」という言葉についても、「まだ使えるのにもったいない」の「もったいない」ではなくて、「過分のお褒めの言葉をいただいてもったいない」の「もったいない」に近いのだというような説明も必要だと思う。そのうえで、なぜ「エリ、エリ、ラマサバクタニ」が神父にとって「もったいない」言葉なのか、と考えてもらいたいところだ。まさに文化的な背景の違う他者を理解するための訓練となることだろう。

7 「正解」の読み方はない

小説全体を通して作者は神父に同情しているのか、おしのに共感しているのか、はっきりしない。おしのの言葉で神父を批判するキリスト教批判の小説という読み方もあるようだが、「新之丞がかわいそうだ」というおしの批判を呼び込む終わり方だと考えることもできる。真相は〈藪の中〉という他ないが、そういうあいまいな書き方をしてくれたおかげで、読者が想像力によって物語を組み立てて遊ぶことができる。そうやって議論が続いていくこと自体が、案外作者の望んでいることなのかもしれない。教室が有意義な「遊び場」になることを願う。

【取り上げた作品】

- おしの

[初出]『中央公論』1923(大正12)年4月

【参考リンク】

詳しくはこちら

一覧に戻る