悩める創作者のための 伝わる〈古文〉の書き方

第2回 動詞(1)二段活用 ――「古文らしさ」を作るキモ――

田中草大

- 2025.07.04

この回では、「二段活用」という動詞の活用タイプについて解説します。以下の例のように、現代から見て古めかしく感じる表現の正体が、この二段活用である場合があります。

●日いづる国

●あふるる涙

●天高く馬肥ゆる秋(ことわざ)

●透明人間現わる(映画の題名)

●果つる底なき(書名)

●推し、燃ゆ(書名)

まずは理解度チェック

早速ですが、古文を作ってみましょう。次の文の下線部を古文にしてみてください。

① 地下へ降りる階段。

② 峠を越えるが、まだ見えない。 ※「~が(逆接)」=已然形+ども

③ 思いが尽きるまで訴える。 ※「まで」は連体形に接続。

④ 柱を支える男がいた。

⑤ 雨粒が落ちる音が聞こえる。

模範解答はそれぞれ次のようになります。

①降るる ②越ゆれ(-ども)・見え(-ず) ③尽くる・訴ふ ④支ふる ⑤落つる・聞こゆ

迷いなく正答できた方はこの記事を読む必要はありません。次回をお楽しみに!

他方、間違えてしまった方や、一応合っていたが自信がないという方は、古文を古文らしくする重要な活用タイプ「二段活用」の知識が身に付いていないようです。以下の記事を熟読して、習得しましょう。

重点的に学習すべき活用タイプ

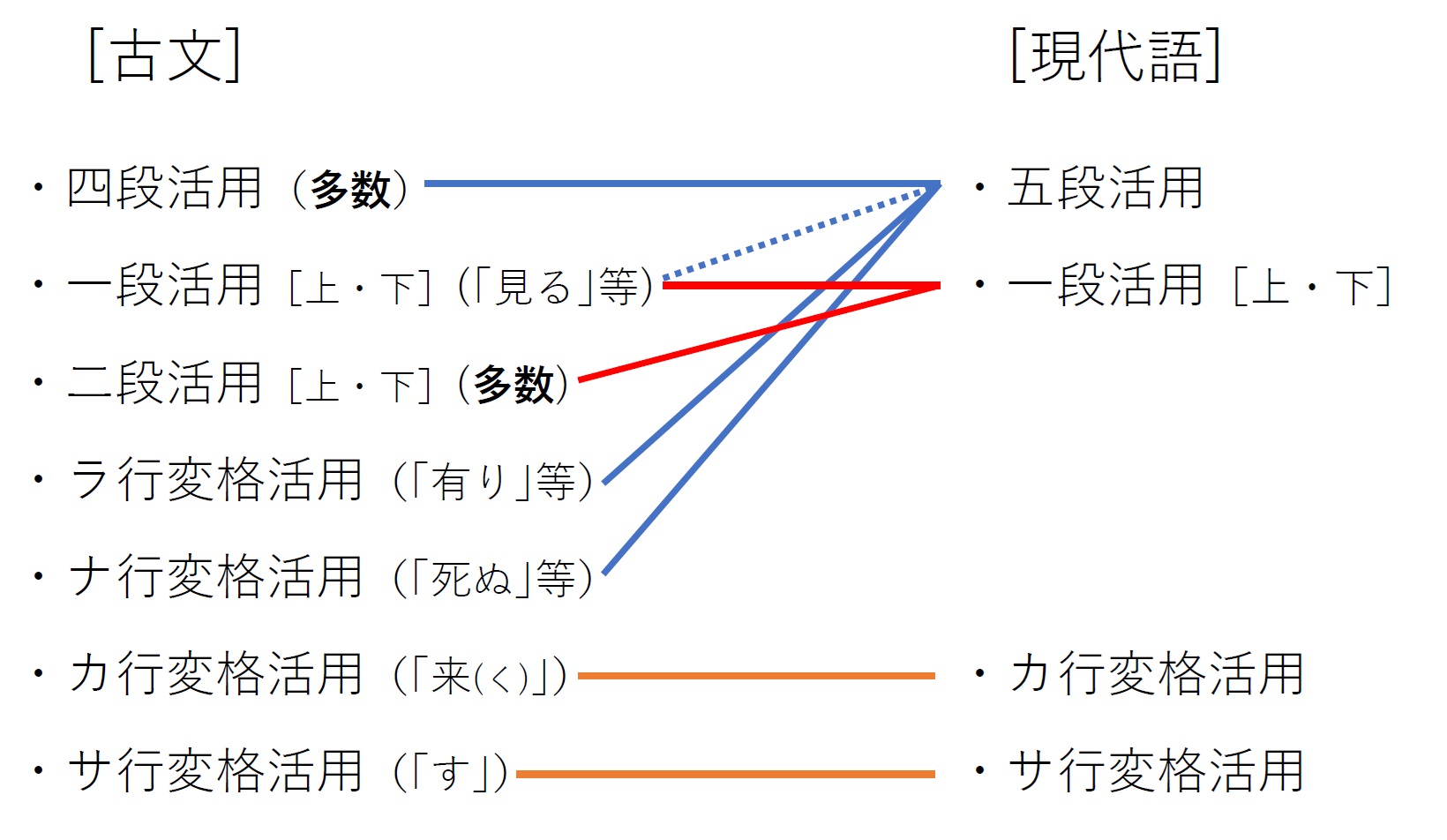

まず、古文の動詞の活用タイプを現代語と比較してみましょう。現代語と相違する部分を確認することで、どこを重点的に学習すべきかが見えてきます。

古文と見比べてみると、現代語では動詞の活用タイプが一方的に減少していることが分かります。逆に言えば、現代語でも残っている活用タイプは古文を読み書きする上でも利用できます。

古文と現代語とで共通しているのは一段活用・カ行変格活用・サ行変格活用です。それから古文の四段活用も現代語の五段活用とほぼ同じものです。

これらは今でも残っているので、(若干の相違はあるものの)現代語の知識がほぼそのまま使えます。

逆に相違点の方を見ると、二段活用[上・下]・ラ行変格活用・ナ行変格活用は現代語には残っていません。どのように無くなったかと言うと、上図に示したとおり、二段活用は一段活用に吸収され、ラ行変格活用とナ行変格活用は五段活用に吸収されました。この三つの内、ラ行変格活用とナ行変格活用は元々四段活用(→五段活用)との共通部分が多い活用で、また該当する語もごく限られているので、学習のハードルは低いと言えます。

以上のことから、古文動詞の活用タイプについては次のようにまとめられます。参考までに、所属する語の数についても記しておきます。

四段活用……現代語にもほぼそのままの形(五段活用)で残存。 所属語:多数。

一段活用[上・下]……現代語にもほぼそのままの形で残存。 所属語:少数。

二段活用[上・下]……現代語には残存せず。 所属語:多数。

ラ行変格活用……現代語には残っていないが、四段活用と共通性が高い。 所属語:ごく少数。

ナ行変格活用……現代語には残っていないが、四段活用と共通性が高い。 所属語:ごく少数。

カ行変格活用……現代語にもほぼそのままの形で残存。 所属語:ごく少数。

サ行変格活用……現代語にもほぼそのままの形で残存。 所属語:ごく少数。

上のことから、現代の私たちが古文の動詞を学ぶ上で最も力を入れるべき活用タイプは二段活用であるということが分かります。二段活用は”現代語に残っておらず”、”他の活用とあまり似てもおらず”、”所属語数も多い”ためです。

活用表から分かる二段活用習得のキモ

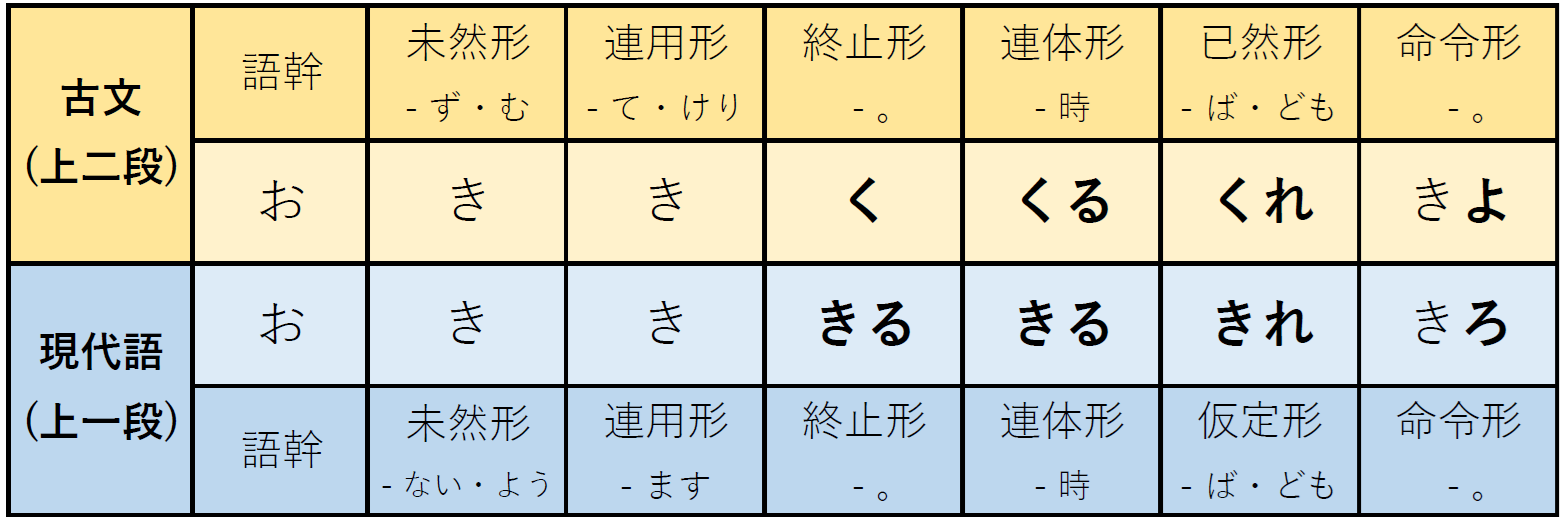

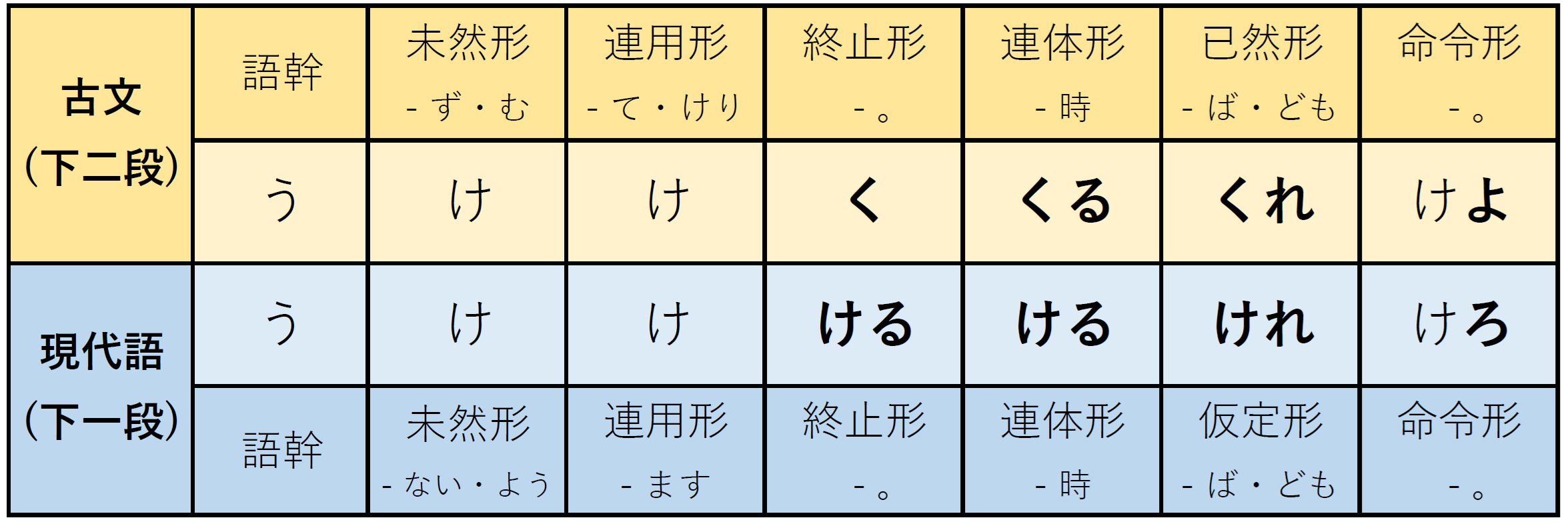

先ほど述べたように、古文の二段活用(上(かみ)二段活用・下(しも)二段活用)は現代語では一段活用に吸収されました。表で比べてみましょう。

表① 古文の上二段活用「起く」と現代語の上一段活用「起きる」の活用表

表② 古文の下二段活用「受く」と現代語の下一段活用「受ける」の活用表

かなり変わってはいますが、ただし未然形と連用形は現代語でも同じ形ですし、命令形が「起きよ」「受けよ」のようになるのも、古めかしい語法としてすでに馴染みがあるでしょう。活用表を気にしなくても「尽きろ→尽きよ」「燃えろ→燃えよ」のように難なく置き換えられると思います。

よって、二段活用を習得するキモは終止形・連体形・已然形の三つに絞られます。

終止形・連体形・已然形の作り方

二段活用の終止形・連体形・已然形は、現代語の知識を元にして次のように導くことができます。

⑴已然形……現代語の仮定形(「ば」が付くときの形)の「れ」の前を、ウ段に置き換える。

例:起きれ(ば) → 起くれ 止めれ(ば) → 止むれ

降りれ(ば) → 降るれ 崩れれ(ば) → 崩るれ

寝(ね)れ(ば) →寝(ぬ)れ 得(え)れ(ば) → 得(う)れ

⑵連体形……現代語の連体形(終止形と同じ)の「る」の前を、ウ段に置き換える。

例:起きる → 起くる 止める → 止むる

降りる → 降るる 崩れる→ 崩るる

寝(ね)る → 寝(ぬ)る 得(え)る → 得(う)る

⑶終止形……⑵で作った連体形から「る」を除く。

例:起きる (→起くる)→ 起く 止める (→止むる)→ 止む

降りる (→降るる)→ 降る 崩れる (→崩るる)→ 崩る

寝(ね)る (→寝(ぬ)る)→ 寝(ぬ) 得(え)る (→得(う)る)→ 得(う)

「~える」「~いる」の置き換え方

古文の活用形を作るために、上では「ウ段に置き換える」と説明しました。何に置き換えるかは、基本的には五十音図の知識に基づいて一つに定められます[1]。

ただし厄介なケースが二つあります。

一つは、ウ段に置き換える部分が「え」の場合です(例:聞こえる・支える)。この場合は、置き換え先として次の4パターン(!)があります。

※歴史的仮名遣いを使う場合も、「え」は「え」のまま(例:得(え)ず、得(え)て)。

もう一つは、ウ段に置き換える部分が「い」の場合です(例:強いる・老いる)。この場合、置き換え先として次の2パターンがあります。

②ヤ行、つまり「ゆ」にする語……老いる(→老ゆる)、報いる(→報ゆる)、悔いる(→悔ゆる)など

「え」にせよ「い」にせよ、複数のパターンのどれに当てはまるかは、単語ごとに覚えていくしかありません[2]。ここで意外に役に立つのが、(古語辞典ではない)国語辞典です。例えば『デジタル大辞泉』で「見える」を引いてみると、「[文]み・ゆ[ヤ下二]」という注記が付いています。[文]は文語(すなわち古文)での活用タイプを示したものであり、[ヤ下二]はヤ行下二段活用の略記です。これで「見える」はヤ行だと分かるので、「見ゆ」「見ゆる」のように活用するのだと判断できます。

二段活用は動詞だけでなく助動詞にも使われますし、「古文らしさ」を表出する最重要要素の一つなので、しっかり習得しましょう。

練習問題

冒頭で示した問題を、解説付きで改めて見てみましょう。

問①:地下へ降りる階段。

問②:峠を越えるが、まだ見えない。 ※「~が(逆接)」=已然形+ども

「見えず」は、同じくヤ行の下二段活用「見ゆ」の未然形に「ず」が接続したものです。二段活用の未然形は現代語と同じ形なので、「見え」のままでOK。

問③:思いが尽きるまで訴える。 ※「まで」は連体形に接続。

問④:柱を支える男がいた。

問⑤:雨粒が落ちる音が聞こえる。

二段活用は現代語に残っておらず、特に終止形において現代語との違いが大きいので、次のような書き方をするときに「文法的にはこれでいいんだけど、でもこれでちゃんと伝わるかな……?」と不安に感じるかもしれません。

a. 木の葉落つ。(←木の葉が落ちる)

b. 思ひは尽く。(←思いは尽きる)

こうした場合の対処法として、「終止形の代わりに連体形を使う」という方法があります。

a’. 木の葉落つる。

b’. 思ひは尽くる。

終止形よりも連体形の方が、近い形が現代語に残っているので、終止形を使うよりも伝わりやすいと思います。

「そんなことしていいのか?」と思われるかもしれませんが、二段活用に限らず、文法上終止形が求められるところで連体形を使うというのは実は中世以降かなり頻繁に行われたことで、有名どころではあの『徒然草』にも例があります。必要とあらば胸を張って使いましょう。

(『徒然草』第10段)

[1] 上二段の場合:き→く、ぎ→ぐ、ち→つ、ぢ→づ、ひ→ふ、び→ぶ 等。 [i→u]

下二段の場合:え→う、け→く、げ→ぐ、せ→す、ぜ→ず、て→つ 等。 [e→u]

理論上は五十音の(濁音を含む)全ての行でこうした対応を成すはずですが、実際には当てはまる語の存在しない行があります(例えば「ア行上二段活用」は理屈としては存在しえますが、実際にはそのように活用する語はありません)。

[2] ただし、例示したとおり「え」でワ行・ア行となる語はごく限られていますので、それらは暗記するとすると、実質的にはハ行かヤ行かの判定となります。両者のうち、数で言うとハ行になる語の方がずっと多いのですが、ヤ行になる語にも次のように頻用語がありますので、これらも暗記しておくと調べる作業が少なくて済みます。

見える(→見ゆ)、聞こえる(→聞こゆ)、覚える(→覚ゆ)、消える(→消ゆ)、絶える(→絶ゆ)、

越える(→越ゆ)、燃える(→燃ゆ)、栄える(→栄ゆ)、冷える(→冷ゆ)、怯える(→怯ゆ)

また、「い」の方は実はここで挙げた5語(ハ行:恋いる・強いる ヤ行:老いる・報いる・悔いる)くらいしか頻用語はないので、これも覚えておくとよいでしょう。

著者プロフィール

田中草大(たなか そうた)

京都大学大学院文学研究科准教授。専門は日本語の歴史。主な著書に、『平安時代における変体漢文の研究 』(勉誠出版、2019年)、『#卒論修論一口指南』 (文学通信、2022年)など。

X(旧Twitter): https://x.com/_sotanaka

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る