悩める創作者のための 伝わる〈古文〉の書き方

第3回 動詞(2)その他の活用タイプ ――意外と現代語に近い部分――

田中草大

- 2025.08.01

まずは理解度チェック

この回では、古文動詞ではあるものの実は現代語との共通性が大きいタイプの動詞活用について学びます。まずは理解度チェックのため、次の問題を解いてみてください。

問 次の[ ]の動詞を、《 》の指示に従って古文として活用させてください。

①[急ぐ]ば回れ。《未然形》(急ぐならば回り道しろ。)

※「急ぐ」は古文ではガ行四段活用。

②[見る]たまへ。《連用形》(ご覧なさい。)

※「見る」は古文ではマ行上一段活用。

③帰らんと[する]。《終止形》(帰ろうとする。)

※「する」は古文ではサ行変格活用。

④雨降り[来る]ども帰らず。《已然形》(雨が降って来るが帰らない。)

※「来る」は古文ではカ行変格活用。

⑤[死ぬ]ことなかれ。《連体形》(死ぬな。)

※「死ぬ」は古文ではナ行変格活用。

⑥恐るべきこと[ある]。《終止形》(恐るべきことがある。)

※「ある」は古文ではラ行変格活用。

⑦[切る]てみよ。《連用形》(切ってみろ。)

※「切る」は古文ではラ行四段活用。

⑧[着る]てみよ。《連用形》(着てみろ。)

※「着る」は古文ではカ行上一段活用。

模範解答はそれぞれ次のようになります。

①急が(-ば) ②見(-たまへ) ③す ④来れ(-ども)

⑤死ぬる(-こと) ⑥あり ⑦切り(-て) ⑧着(-て)

いかがでしたか? 間違えてしまった方や、一応合っていたが自信がないという方は、以下の記事を熟読して習得しましょう。

四段活用

古文の四段活用は、現代語にも五段活用としてほぼそのまま残っています。「書く」を例に、両者を比べてみましょう。

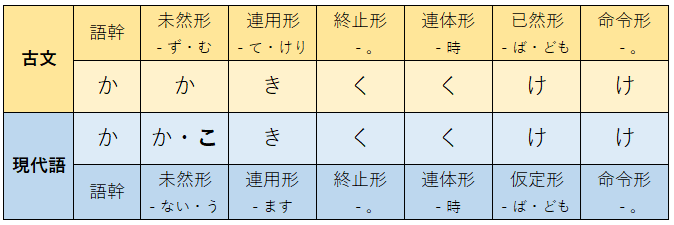

表① 古文の四段活用動詞「書く」と現代語の五段活用動詞「書く」の活用表

現代語と異なるところ(太字部分)は、未然形だけです。古文では「か」だけなのに対して現代語では「か」と「こ」があります。つまり、実は古文の方が単純ということですね。

未然形の代表的な使い方として、「打ち消しの助動詞「ず」(現代語では「ない」)に付く」と「意志・推量の助動詞「む」(現代語では「う・よう」)に付く」の二つがあります。これについて見てみると、以下のように、現代語では「か」と「こ」を使い分けているのに対し、古文ではどちらも「か」を使っていることが分かります。

●現代語 …… 書かない・書こう

●古文 …… 書かず・書かむ

これはもちろん他の行でも同様です(例:[古]読まず・読まむ → [現]読まない・読もう)。このように、現代語(五段活用)では未然形がア段とオ段に分裂していますが[1]、古文(四段活用)ではア段だけを使います。「四」と「五」の数字の違いはここに由来するのです(四段=ア・イ・ウ・エ段 / 五段=ア・イ・ウ・エ・オ段)。オ段の未然形は古文では使わないわけですから無視してOKです。

[まとめ]

四段活用は、現代語の五段活用とほぼ同じ(現代語では未然形にア段だけでなくオ段の形もあるが、古文を書く上では関係ない)。

一段活用

一段活用には上一段活用と下一段活用がありますが、下一段活用は無いものと考えて差し支えありません(後掲【コラム①】参照)ので、ここでは上一段活用について説明します。「見る」を例にして、現代語と比べてみましょう。

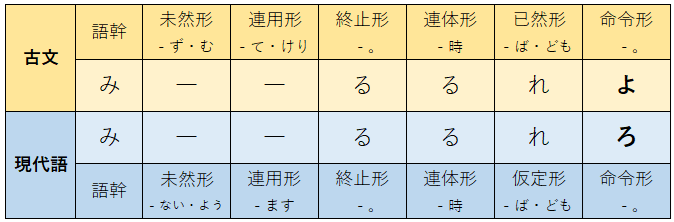

表② 古文と現代語の上一段活用動詞「見る」の活用表[2]

どちらも上一段活用と呼ばれるだけあって、古文と現代語とで違いはないということがお分かりいただけるでしょうか。厳密に言えば命令形が異なるものの、「見ろ」の古めかしい言い方として「見よ」があることは、皆さんすでによくご存じでしょう。

[まとめ]

一段活用は、命令形「~よ」が古めかしいだけであとは現代語と同じ。

古文の動詞で下一段活用に属するのは「蹴る」1語だけです。具体的には次のようになります。

[未]蹴(け) [用]蹴(け) [終]蹴る [体]蹴る [已]蹴れ [命]蹴よ

これに即すると、例えば未然形接続である助動詞「ず」に続くときには「蹴ず」となり、連用形接続である助詞「て」に続くときには「蹴て」となります。

しかし、現代の感覚ではこうした形は不自然で、「蹴らず」「蹴りて」のようにしたいと感じられるでしょう。これは、現代語の「蹴る」が下一段活用ではなく五段活用に変化しているため、つまり私たちが下一段活用の「蹴る」に馴染みがないためです。

「蹴る」を現代語と同様に五段活用(≒四段活用)させた例は江戸時代の後半にはもうありますので[3]、古典文法の知識がない読者に向けて書く古文では、「蹴る」を四段活用させても差し支えないでしょう。

ちなみに現代語で、「蹴る」を前部に持つ複合語の中に、連用形が期待されるところで「蹴り」ではなく「蹴」となっている例が次のように色々とあります。

例:蹴散らす 蹴つまずく 蹴たぐる 蹴落とす(cf. 蹴り落とす)

蹴飛ばす(cf. 蹴り飛ばす) 蹴鞠 蹴上(けあげ。京都市の地名)

サ行変格活用

この活用タイプに属する語はごく限られており、使用頻度から言えば「す」1語と思って問題ありません(「昼寝す」「罰す」「案ず」のような「○○す」「○○ず」も含みます)。「す」はもちろん現代語「する」の古い形です。どこが違うか見てみましょう。

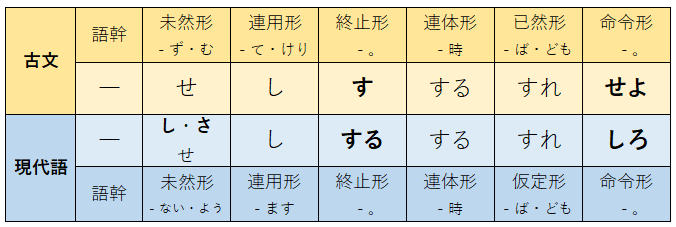

表③ 古文のサ行変格活用動詞「す」と現代語のサ行変格活用動詞「する」の活用表

先ほど見た一段活用と同じく、命令形に違いがあります。しかし「○○せよ」という形の命令形は現代でも馴染みがありますね。また終止形も現代語と異なりますが、「○○する。」の古い形が「○○す。」であることもすでにご存じでしょう。

これらに比べると未然形の「せ」はやや馴染みが薄いとは思いますが、古文の「○○す。」を打ち消しの形にすると「○○しず。」ではなく「○○せず。」になることは、すでに感覚として持っていることと思います(現代語でも「努力せずに成功したい」「予期せぬアクシデント」のように部分的に残っています)。

以上のように、古文のサ行変格活用は少々現代語と異なる部分がありますが、実はそれらの部分も現代人にとって馴染みがあり、新たに覚える必要があるものではないのです。

なお、現代語の未然形には古文にない「し」「さ」がありますが(例:「検討しない」「検討される」)、これはサ行変格活用が複雑な変化を経た結果で、古文では使わないので無視してOKです。

[まとめ]

サ行変格活用(≒「す」)は、未然形「せ」・終止形「す」・命令形「せよ」が古めかしいが、あとは現代語と同じ。

カ行変格活用

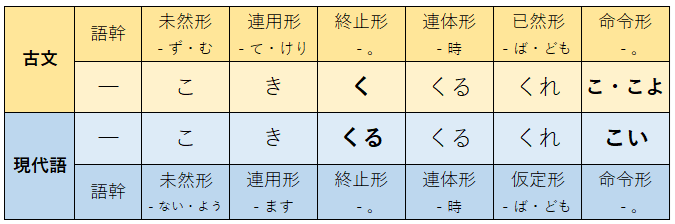

この活用タイプに属する動詞は「来(く)」だけです。これはもちろん「来る」の古い形です。違いを見てみましょう。

表④ 古文のカ行変格活用動詞「来(く)」と現代語のカ行変格活用動詞「来る」の活用表

現代語と異なるのは終止形と命令形です。覚えるのは難しくないと思いますが、ただ現代ではどちらも馴染みのない形なので、「来る」を古文で使うときに終止形・命令形にする必要がある場合は、代わりに「来たる」という別の動詞を使うのがよいでしょう(後掲【コラム②】参照)。

[まとめ]

カ行変格活用(=「来(く)」)が現代語と異なるのは終止形「く」と命令形「こ・こよ」だけ(かつ、現代の古文ではどちらも使いにくい)。

カ行変格活用の「来(く)」は現代語にも「来る」として残っているので使いやすいのですが(例えば「来て」「来る時」は古文でもそのまま「来て」「来る時」となります)、使いにくい部分もあります。それは終止形「来(く)」と命令形「来(こ)・来(こ)よ」です。これらは現代語では形を変えており、また古めかしい表現として馴染みがあるわけでもないので、古文の専門知識がない読者を想定した文章で使うには躊躇されます。

そこで提案したいのが、ほぼ同義の別語である「来たる」を使うことです(これはカ行変格活用ではなくラ行四段活用です)。これならば終止形は「来たる」、命令形は「来たれ」で、古めかしい表現として充分通じますし、かつ古文としても自然です[4]。

例:暗黒の刻、来たる。(←暗黒の時が、来る。)

冥界よりの使者よ、来たれ。(←冥界からの使者よ、来い。)

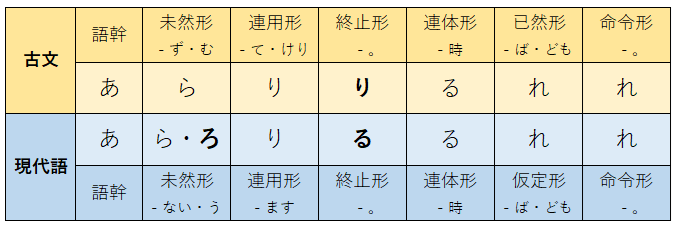

ラ行変格活用

この活用タイプに所属する動詞は、頻用語としては「あり」だけです。これはもちろん「ある」の古い形です。現代語と比べてみましょう。

表⑤ 古文のラ行変格活用動詞「あり」と現代語の五段活用動詞「ある」の活用表

表の上での違いは終止形「あり」だけ、しかも古めかしい表現としての「あり」は現代でも馴染み深いものですので(例:「壁に耳あり、障子に目あり」「待てば海路の日和あり」)、問題なく使えることと思います。未然形「あら」は現代語ではあまり使われませんが、これも「必要とあらば」「心ここにあらず」のような例で馴染みはあるものと思います。現代語の未然形にはもう一つ「ろ」がありますが(例:「そういうこともあろうかと思って」)、古文では使わないので無視してOKです。

[まとめ]

ラ行変格活用(≒「あり」)は、終止形「あり」が古めかしいだけであとは現代語と同じ。

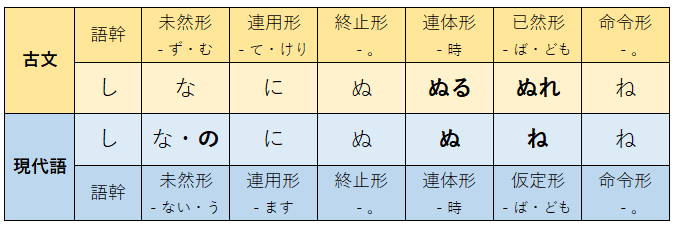

ナ行変格活用

この活用タイプに所属する動詞は、頻用語としては「死ぬ」だけです。現代語と比べてみましょう。

表⑥ 古文のナ行変格活用動詞「死ぬ」と現代語の五段活用動詞「死ぬ」の活用表

連体形と已然形で違いがありますね。現代語では「死ぬ時」「死ねども」となるところが、古文では「死ぬる時」「死ぬれども」となるわけです。この形は現在でも方言に残っているほどですので、言い回しとしてなんとなく聞き覚えがあるのではないでしょうか。この「死ぬる」「死ぬれ」が使えるとグッと古文らしさが出ます。雰囲気を感じていただくために、『新約聖書』(文語訳)から例を引いておきます[5]。

●我等のうち己のために生ける者なく、己のために死ぬる者なし。(「ロマ書」第14章7)

●彼は死ぬれども、信仰によりて今なほ語る。(「ヘブル書」第11章4)

なお、現代語の未然形には「な」に加えて「の」もありますが(例:「死のうが生きようが」)、古文では使わないので無視してOKです。

[まとめ]

ナ行変格活用(≒「死ぬ」)は、連体形「~ぬる」と已然形「~ぬれ」が古めかしいだけであとは現代語と同じ。

「死す」は古めかしい印象を与えますが、「死ぬ」が新しい形というわけではありません。ですから、古文だからと言って「死ぬ」を避けて「死す」を使わなければならないということもありません。「死す」は「漢語”死”+サ変動詞”す”」という構成の語で(よって活用タイプは当然サ行変格活用です)、「死ぬ」よりも厳かな印象を出すことができます。場面によって使い分けましょう。

* * * * *

以上、この回では古文動詞のうち、現代語との共通性が大きい(=学習負担が小さい)活用タイプについて説明しました。上では活用タイプごとに現代語と異なる部分を明確化しましたので、そこに焦点を当てて学習・習得しましょう。

練習問題

冒頭で示した問題を、解説付きで改めて見てみましょう。

問①:[急ぐ]ば回れ。《未然形》(急ぐならば回り道しろ。)

※「急ぐ」は古文ではガ行四段活用。

解答:急がば回れ。

解説:四段活用の未然形は現代語と同じです。未然形は「ず」に続くときの形なので、「急ぐ」の場合は「急が」となります。

なお、なぜここで未然形が求められているかと言うと、「未然形+ば」で「~ならば」という意味になるためです。「急がば回れ」とは「急ぐならば回り道しろ」という意味です。「寄らば大樹の影」「毒を食らわば皿まで」「笑わば笑え」等も同様です。

問②:[見る]たまへ。《連用形》(ご覧なさい。)

※「見る」は古文ではマ行上一段活用。

解答:見たまへ。

解説:上一段活用の連用形は現代語と同じです。現代語の連用形は「ます」に続くときの形なので、「見る」の場合は「見」となります。

なぜここで連用形が求められているかと言うと、「たまふ」という別の動詞(補助動詞)に続いているためです("用言に連なる形=連用形"が求められる)。

問③:帰らんと[する]。《終止形》(帰ろうとする。)

※「する」は古文ではサ行変格活用。

解答:帰らんとす。

解説:サ行変格活用の終止形は「す」となります。ここで文が終わっているため終止形が求められています。

問④:雨降り[来る]ども帰らず。《已然形》(雨が降って来るが帰らない。)

※「来る」は古文ではカ行変格活用。

解答:雨降り来れども帰らず。

解説:カ行変格活用の已然形は現代語(の仮定形)と同じです。已然形(仮定形)は「ども」に続くときの形なので、「来る」の場合は「来(く)れ」となります。

なぜここで已然形が求められているかと言うと、次に続く助詞「ども」の接続が已然形であるためです。

問⑤:[死ぬ]ことなかれ。《連体形》(死ぬな。)

※「死ぬ」は古文ではナ行変格活用。

解答:死ぬることなかれ。

解説:ナ行変格活用の連体形は「~ぬる」なので「死ぬる」となります。名詞「こと」に続いているため連体形が求められています。

問⑥:恐るべきこと[ある]。《終止形》(恐るべきことがある。)

※「ある」は古文ではラ行変格活用。

解答:恐るべきことあり。

解説:ラ行変格活用の終止形は「~り」なので「あり」となります。ここで文が終わっているため終止形が求められています。

問⑦:[切る]てみよ。《連用形》(切ってみろ。)

※「切る」は古文ではラ行四段活用。

解答:切りてみよ。

解説:四段活用の連用形は現代語と同じです。現代語の連用形は「ます」に続くときの形なので、「切る」の場合は「切り」となります。

なぜここで連用形が求められているかと言うと、次に続く助詞「て」の接続が連用形であるためです。現代語と同じく「切って」としてもよいのですが(これを音便形と言います)、「切りて」とした方が古文らしさを出せます。

問⑧:[着る]てみよ。《連用形》(着てみろ。)

※「着る」は古文ではカ行上一段活用。

解答:着てみよ。

解説:上一段活用の連用形は現代語と同じです。現代語の連用形は「ます」に続くときの形なので、「着る」の場合は「着」となります。「切る」と「着る」は、終止形は同じ形ですが活用タイプが異なるため、問⑦と問⑧で解答が同じにならないことに注意してください。

[1] 「書こう」「読もう」「試そう」のようなオ段の未然形は、「書かむ>書かう>書こう」のような発音変化によって生じた新しい形です。

[2] 学校で習う文法では、「見る」は語幹がゼロで活用語尾が「み・み・みる・みる・みれ・みよ」であるとされています。しかし語幹は「活用語の中の、形を変えない部分」と定義されているのですから(→第1回)、その定義に従う限り「み・み・みる・みる・みれ・みよ」の「み」は語幹と認めるしかありません。

学校文法で「み」が活用語尾の側に割り当てられているのは、これを語幹に割り当ててしまうと未然形と連用形に活用語尾がなくなってしまう(活用語なのに活用していない)のを避けるためと見られます。本連載では、語幹の定義に素直に従って「み」を語幹に割り当てています。以上のことは「見る」に限ったことではなく、一段活用の全般について当てはまります(小田勝『古代日本語文法』(ちくま学芸文庫、2020年)「2.2 動詞の活用の種類」参照)。

ついでに言いますと、このように「み」を語幹に割り当てる(→ 活用語尾を「-・-・る・る・れ・よ」とする)と、「一段活用」という名称が実態に合わなくなります。「接辞付加型活用」などのように呼んだ方が適切なのですが、わざわざ改称するメリットも特にないのでそのままにしています。

[3] 『日本国語大辞典 第2版』『古語大鑑』参照。

[4] 厳密に言えば、「来(く)」に対して「来たる」は漢文訓読調のニュアンスを帯びるので雅やかな和文調を醸し出したい場合などにはややミスマッチとなりますが、そこはまあ目をつぶりましょう。

[5] 1917(大正6)年刊の『改訳 新約聖書』(通称「大正改訳聖書」)より引用。

著者プロフィール

京都大学大学院文学研究科准教授。専門は日本語の歴史。主な著書に、『平安時代における変体漢文の研究 』(勉誠出版、2019年)、『#卒論修論一口指南』 (文学通信、2022年)など。

X(旧Twitter): https://x.com/_sotanaka

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る