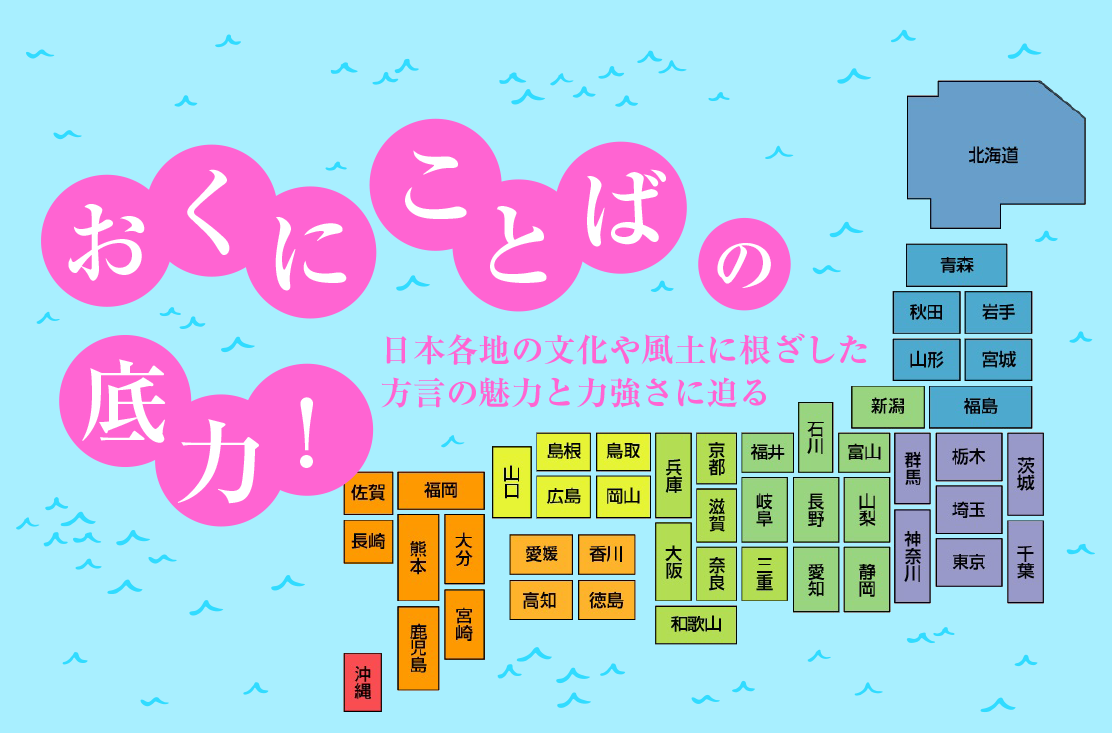

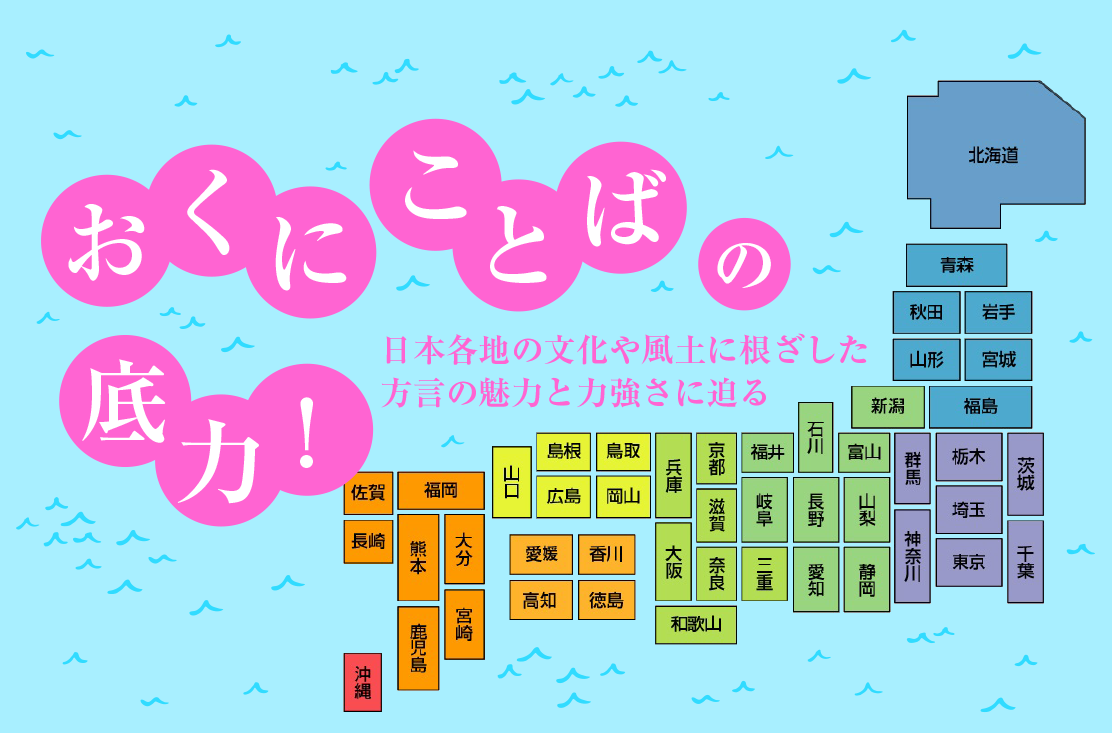

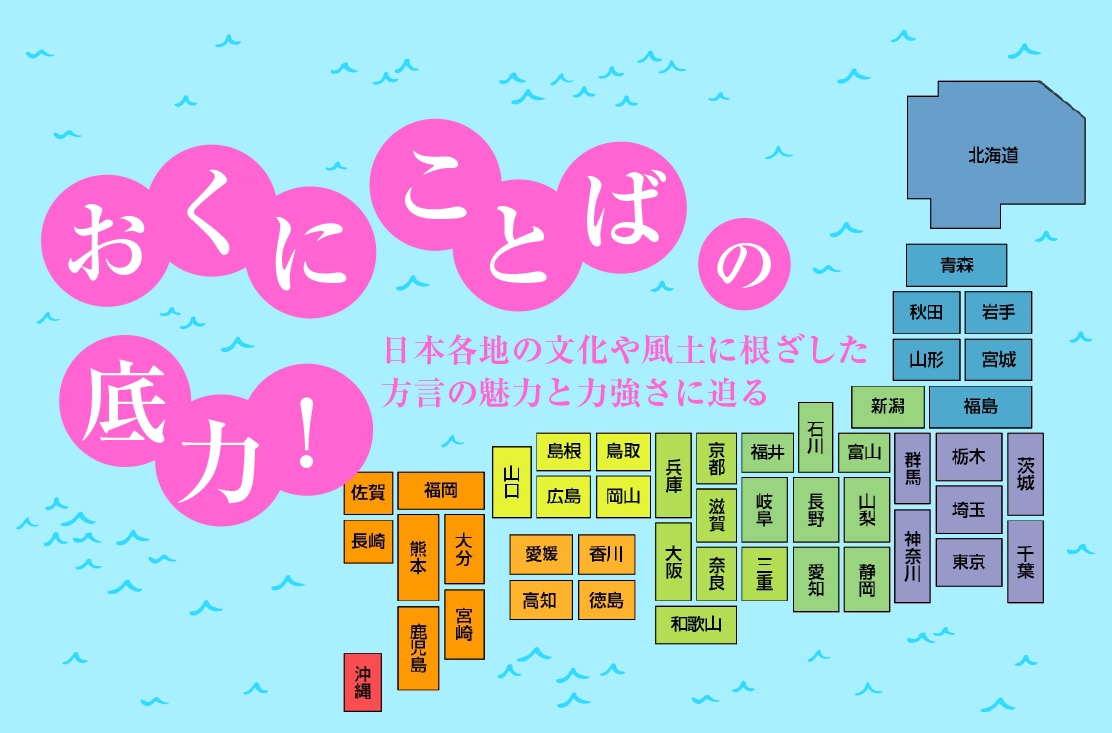

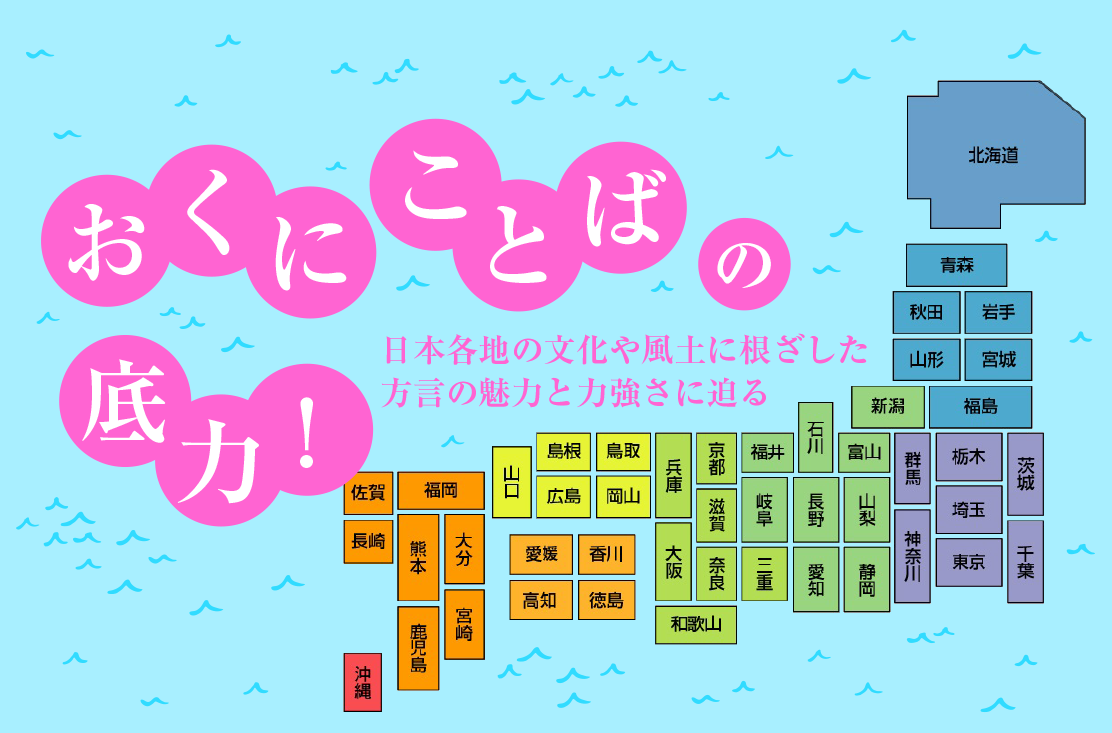

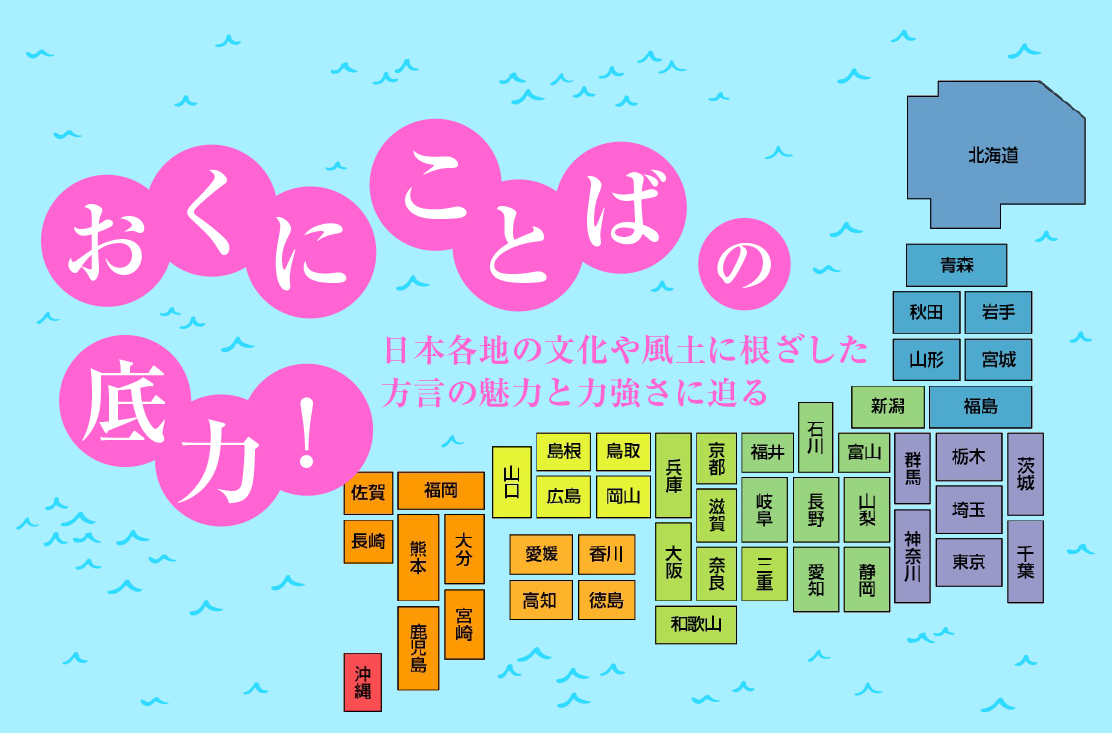

おくにことばの底力!

第1回 鹿児島方言より もうご飯はすんだのー↓ ――下降調の質問

木部暢子

- 2019.04.01

以前、『これが九州方言の底力!』という本を出しました。これは思いのほか評判がよくて、いくつか版を重ねました。そのとき、「九州方言だけでなく、どの方言も底力を持っているはずだ。現に、方言を使った看板やポスター、標識、グッズは、近年、増えているではないか。」と思いました。そして、昨年の大震災のあと、東北の方々が力強く立ち上がる姿を拝見するたびに、方言がその原動力のひとつになっていることを強く感じてきました。東北方言の底力は、東北の方々だけでなく、全国の人たちにも大きな勇気を与えました。

そのような背景があって、「おくにことばの底力」を始めることになりました。全国の「おくにことば」のユニークな表現を紹介してその「底力」を探る、リレー連載です。初回は私が担当します。最近、気になっている、質問のイントネーションについてです。

みちこさんは、4月から転勤で鹿児島市に住むことになりました。鹿児島方言がわかるかどうか心配だったのですが、案の定、かなり苦労しています。特に、アクセントとイントネーションにはそうとう、手こずっています。先日も、会社のお昼休みにこんなことがありました。ひとみさんはバリバリの鹿児島方言の話し手です。

ひとみ「もう お昼ご飯 すんだ のー↓」(↓は下降調を表します)

みちこ「えー、ひとみさん、一人で食べちゃったの?」

ひとみ「???」

みちこさんは、ひとみさんが「もう私、お昼ご飯、食べてしまったの」と、食事が済んだことを述べたのだと思ったのです。でも、じつは、ひとみさんは「もう、お昼ご飯、すんだの?」と訊いていたのです。つまり、一緒に食べようと思ったわけですね。

なぜ、このような誤解が生まれたのでしょうか。それは、ひとみさんが下降調で「すんだ のー↓」と言ったことにあります。鹿児島方言では、ふつう、質問が下降調で発音されます。次は鹿児島の年配の方の質問の例です。

(1) こや ないか↓(これは何か?)

(2) あしたは やすんや↓(明日は休みか?)

(1)は「ない(何)」という疑問詞のある質問、(2)は疑問詞のない質問ですが、どちらも、下降調で発音されています。共通語だとふつう、上昇調になります。

(3) これは 何ですか↑

(4) 明日は 休みですか↑

共通語では、上の例のように、質問がたいていの場合、上昇調で発音されます。もし、これらを下降調で言ったとすると、意味やニュアンスがかなり違ってきます。

(3') これは 何ですか↓

(4') 明日は 休みですか↓

(3')は単純な質問ではなく、特別なニュアンスを含んだ質問、たとえば、答えはすでにわかっているけれども、相手を叱るためにわざと質問のかたちにした、というようなニュアンスになります。(4')は質問ではなく、他の人に「明日は休みだ」と言われて納得した、というような意味になります。このことから、共通語では、「質問のときには文末を上昇調にする」という規則がはたらいていることがわかります。

では、鹿児島方言では、どのような規則がはたらいているのでしょうか。それを考えるために、(1)、(2)が上昇調になるとどのような意味を表すようになるかを見てみましょう。

(1') こや ないか↑(これはなにか?)

(2') あしたは やすんや↑(明日は休みか?)

上の(1')、(2')は、ともに質問を表します。イントネーションが変わってもこの点は変わりません。しかし、(1')では「これが何なのか、とても知りたい」といったニュアンスやていねいなニュアンスが、(2')では「明日が休みか、とても知りたい」「本当に休みか、確認したい」などのニュアンスが加わります。共通語とはちょうど逆に、ふつうの質問が下降調で発音され、特別なニュアンスの加わった質問が上昇調で発音されるわけです。

| ふつうの質問 | 特別なニュアンスの質問 | |

| 共通語 | (3) これは 何ですか↑ (4) 明日は 休みですか↑ |

(3') これは 何ですか↓ (4') 明日は 休みですか↓ |

| 鹿児島 | (1) こや ないか↓ (2) あしたは やすんや↓ |

(1') こや ないか↑ (2') あしたは やすんや↑ |

なぜ、このような違いが生じるのでしょうか。それはどうやら終助詞の役割の違いにあるようです。たとえば、共通語の「か」は、質問にとって必須の要素ではありません。話しことばでは、むしろ、「これはなに↑」「明日は休み↑」のほうがふつうです。また、 (4')は、文末に「か」がありますが、質問にはなっていません。それは、イントネーションが下降調だからです。つまり、共通語では、その発話が質問であるかどうかが、終助詞の「か」ではなく、文末のイントネーションによって決まるわけです。

これに対し、鹿児島方言では、終助詞が発話の意味を決定する役割を担っています。したがって、終助詞の「か」「や」はふつう、省略することができません。鹿児島方言では発話の意味が終助詞によって決まりますから、イントネーションは発話の意味を表す役割から解放されて、発話のニュアンスを表すようになるのです。

鹿児島方言のようなイントネーション・システムは、じつは英語にも見ることができます。英語では、疑問詞のない質問、たとえば “Is this your pen? ”(これはあなたのペンですか?)や“Your pen ? ”(あなたのペン?)は上昇調で発音されますが、疑問詞のある質問、たとえば “What is this? ”(これは何ですか?)はふつう、下降調で発音されます。‘what ’が質問の意味を表しているために、イントネーションを上昇調にする必要がないからです。

このように考えると、鹿児島方言のシステムのほうが共通語のシステムよりもふつうのような気がしてきます。実際、諸方言の中には鹿児島方言と同じシステムをもつ方言がたくさんあります。東北方言や九州方言など、周辺部に多いのですが、なかでも東北方言は、疑問詞があってもなくても、質問が下降調になる点に特色があります。岩手県の気仙地方のことばを集めた『ケセン語大辞典』(山浦玄嗣著、無明舎出版)から引用してみましょう。

(4) どごさ いぐ↓(どこへ行く?)

(5) あれぁ ふね↓(あれは船?)

(6) あめぁ ふる↓(雨が降る?)

また、アフリカの諸言語の多くが下降調で質問を表すという報告もあります(Annie Rialland、2007)。鹿児島方言やケセン語は案外、一般的な特徴をもっているのかもしれません。

これがおくにことばの底力!

共通語では質問は必ず上昇調ですが、質問を下降調で発音する方言が、東北や九州に広がっています。英語でも疑問詞疑問文が下降調になりますから、むしろ、東北方言や九州方言の方が一般的なイントネーション・システムをもっているのかもしれません。世界のことばを視野に入れて、さまざまな「おくにことば」を見ていくと、興味深い発見があるかもしれせんよ。

著者プロフィール

木部 暢子 (きべ のぶこ)

福岡県生まれ。国立国語研究所・教授。主な著書に『西南部九州二型アクセントの研究』(勉誠出版、2000)、『鹿児島県のことば』(共著、明治書院、1997)、『方言の形成』(共著、岩波書店、2008)などがある。

著書

『これが九州方言の底力』九州方言研究会 編

こげな言いかた、共通語ではしきらんめえ! 日本語を活気づけ続ける九州方言の底力。そのパワーの源を解明するべく、「~ばい」と「~たい」の使い分け、「ばってん」の語源、「よだきい」が表す県民 性などなど、多彩なトピックを楽しく解説。

四六判・194頁

定価1,365円(本体1,300円)

《その他の参考図書》 |

||

|---|---|---|

詳しくはこちら

一覧に戻る