おくにことばの底力!

第12回 大阪弁から 大阪のおっちゃんは「見やん」「来やん」て「言わへんねん」 ――大阪の若者の間で広がる否定の「~ヤン」

鳥谷善史

- 2020.03.01

大阪や京都を中心とする近畿中央部では、「見る」「来る」などの否定表現として、「メーヘン」「コーヘン」など「~ヘン」という表現が多く使われています。

ところが、近年、若者たちは、これらとは別に「そんなんミヤン」「まだコヤン」などの表現を使うようになってきているのです。

この「~ヤン」はいったいどこからやってきたのでしょうか?

今回は「~ヤン」出現の背景に迫ります。

1.大阪方言が急激に変わりつつある?

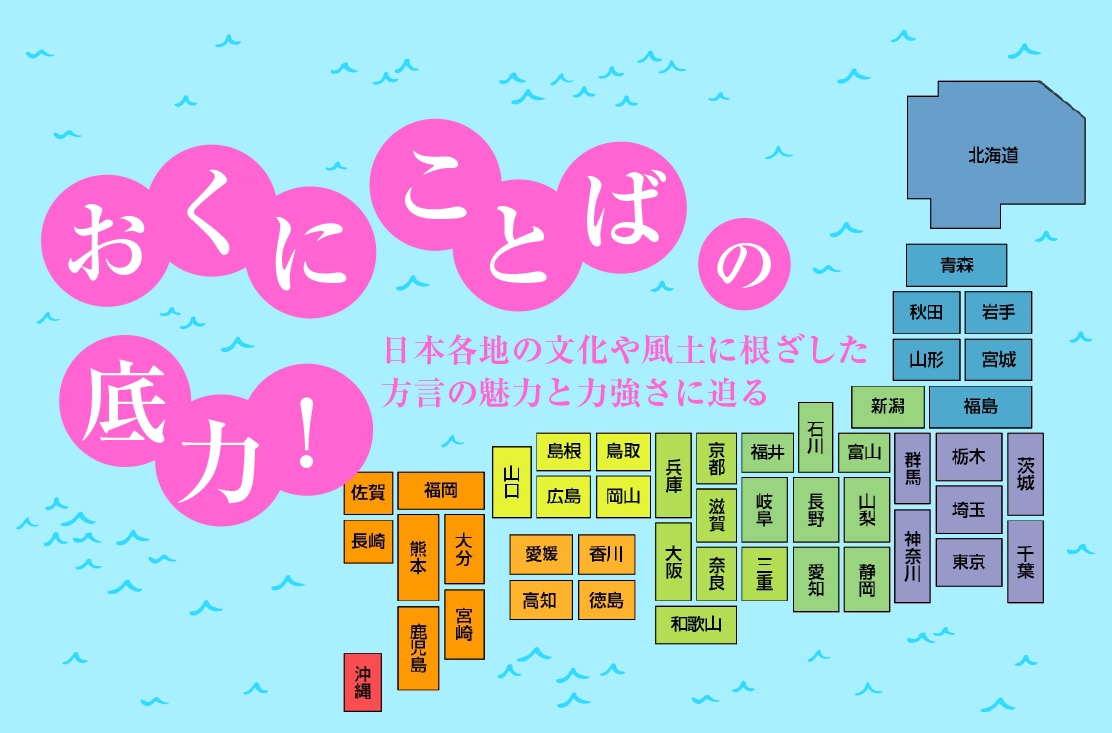

下のグラフは、「「今日は、テレビを見ない。」と言うとき、「見ない」の部分をどのように言いますか。」というアンケートへの回答結果です[1]。

大阪の老年層では、「メーヘン」が1位で、「ミーヒン」が2位、壮年層ではこれが逆転して「ミーヒン」が72.6%と圧倒的に優勢となります。この部分から、「メーヘン」から「ミーヒン」への変化が読み取れます。

ところが、若年層では、「ミーヒン」は壮年層より使用率が下がり、突然「ミヤン」という表現が24.6%も現れます。

この「ミヤン」は、老年層や壮年層でほとんど使用が見られません。隣接する奈良の状況[2]も見てみましょう。

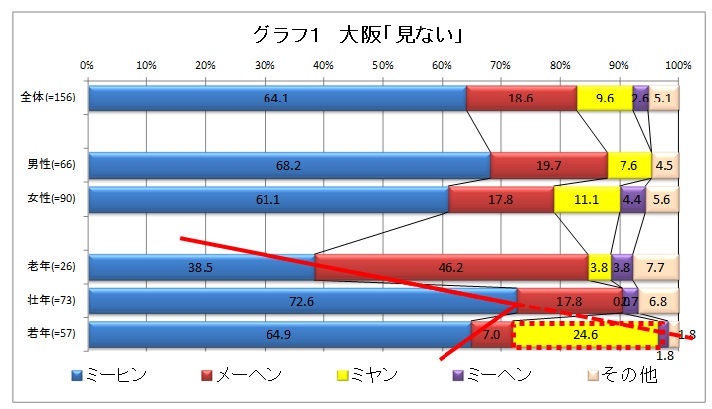

奈良の老年層では、第1位の回答が「ミヤヘン」、次が「ミーヘン」、「ミーヒン」であることがわかります。奈良では大阪とかなり様子が違います。それでも、大阪と同じく壮年層で「ミーヒン」が増加し、若年層でも少し使用率が増加します。大阪弁の影響を受けて変化している状況がうかがえます。

ただ、ここでも若年層に「ミヤン」が17.2%と突然、現れます。奈良の「ミヤン」も、大阪と同様、老年層や壮年層でほとんど使用されません。奈良では上の世代で「ミヤヘン」が多数確認できますので、「ミヤヘン」から「ミヤン」への変化とも考えられます。

大阪弁に「~ヤン」が突然現れる状況は、五段動詞を除く、他の活用の動詞においても見られます。概略を表1にまとめます。

「ミヤン」以外に、カ変動詞で「コヤン」、サ変動詞で「シヤン」が若年層に突然現れます。また、「~ヤン」の形式ではないのですが、五段動詞「行く」では、「~ヘン」と「~ン」の使用率が拮抗するまでに急激に変化します。

2 「~ヤン」はどこで使われている?

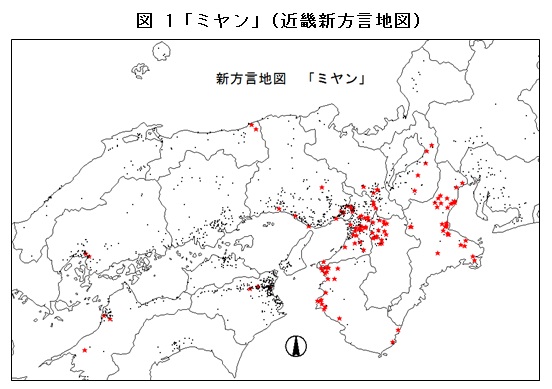

大阪・奈良からさらに範囲を広げ、この「ミヤン」の若年層での分布状況を「近畿新方言地図」[3]で確認してみましょう。図1の★印が「ミヤン」の分布している地点です。大阪府中心部はもとより、京都府や滋賀県、兵庫県のみならず、中国地方や四国地方でも確認できます。また、三重県や和歌山県等の特に近畿地方周縁部での分布も確認できます。

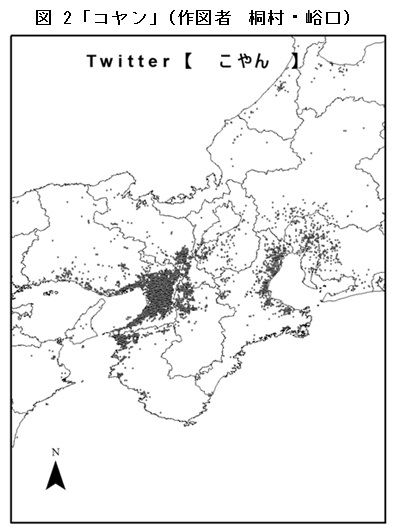

同様に、「コヤン」の分布を、図2の「ツイッター地図」[4]で確認してみましょう。これは、ツイッター(Twitter)でツイートされたときの位置情報(緯度・経度情報)をもとに、「コヤン」を含むツイートがされた場所を地図化したものです。

これら図1・図2から、大阪府や奈良県以外にも和歌山県北部や三重県において「~ヤン」の分布が確認できます。

3.「~ヤン」はどこから来たのか?――周縁から中心への逆流

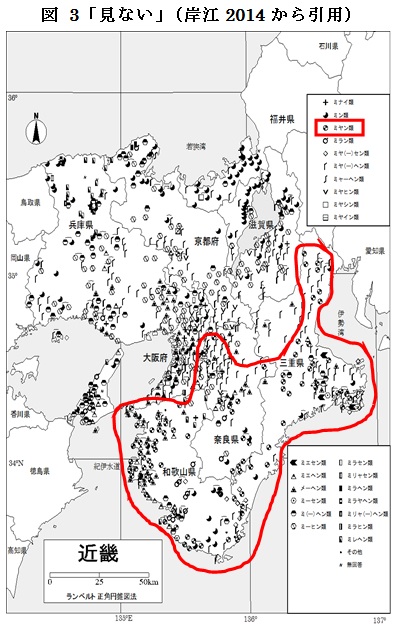

それでは、大阪府や奈良県以外の、現在の老年層における「~ヤン」の使用状況はどうなっているでしょうか。これは、「近畿言語地図」[5]の図3「見ない」(岸江2014)からわかります(図中の赤線は筆者が加筆)。

これによりますと、奈良県南部や三重県、和歌山県では、現在でも多くの老年層の方々が使用していることがわかります。つまり、和歌山や三重の「ミヤン」は、老年層世代から若い世代に、受け継がれてきたものです。

一方、「コヤン」は、老年層での使用はほとんどありませんが、若い世代では使われています。ネオ方言[6]として新たに発生した「コーヘン」と「キヤヘン」が混交して「コヤヘン」が生まれ、その後「コヤン」になったと考えられます。いずれにしましても、この「ミヤン」「コヤン」の分布から、「~ヤン」は、和歌山県や三重県などの地域から、近畿中央部に流入してきたものと考えられます。

方言分布に関する原理・原則としての「方言周圏論」では、文化の中心(都など)から周縁への伝播といったことが基本です。ところが「~ヤン」は、そうではなく、周縁から中心への逆流であると考えられるのです。このような逆流現象は、首都圏でも指摘されています(井上1993)。

4. なぜ若い世代で「~ヤン」が使われはじめたのか?

では、いったいなぜ近畿周縁部で使われている言い切りの形の「~ヤン」が大阪の若年層に、突然使われだしたのでしょうか。

ひとつには、「~ヤン」が受け入れられる下地があったことが考えられます。大阪の老年層や壮年層は、「ミヤン」を言い切りの形では使わないのですが、言い切らずに後ろに続く形の「見なくて」の場合は、「ミヤント」を使用します。つまり、「ミヤントアカン(見ないといけない)」などの形で、普段から「~ヤン(ト)」を使っているので、言い切りの形も容易に受け入れられたのだと考えます。このような使い方は、特に女性に多くみられます。

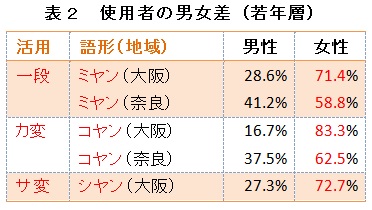

表2を見ると、若年層においても、実際に「~ヤン」を積極的に取り入れているのが、女性であることがわかります。

もうひとつは、言葉の省力化と拍数の問題が合わさった結果ではないかということが考えられます。言葉の変化は、一般的に、経済効率のよい、省力化へと進む傾向があります。実際に大阪でも否定辞「~ヘン・ヒン」から「~ン」への統合の流れは、かなり以前から指摘されています(宮治1997)。

そうすると「ミーヒン」「コーヘン」などは、「ミン」「コン」になりそうです。しかし、「見る」「来る」など、2拍の動詞では、「~ン」を付けたとき、拍数が少なくなってしまい、近畿中央部の若年層の間では、十分に伝達機能が果たせないようです。その結果、拍数を確保するために、古くから近畿の広い範囲に存在した「ミヤヘン」や「ミヤン」等の「ヤ」を取り入れた「ミヤン」「コヤン」などの表現が使われ始めたのではないかと考えています。

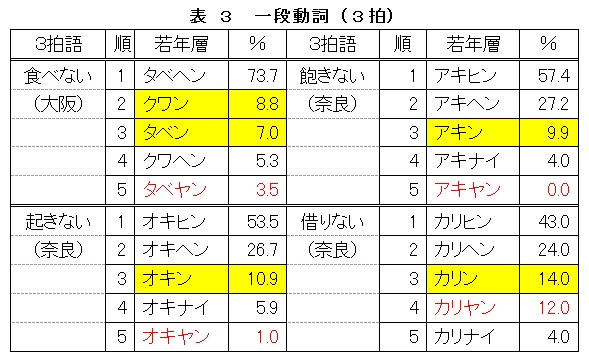

このことは、表3にまとめたように、若年層の「見る」や「来る」より拍数の多い3拍の動詞は、奈良の「カリヤン」を除いて「~ヤン」がほとんど使われず、むしろ「~ン」が優勢であることからも裏付けられそうです。また、調査結果は省略しますが、全体で拍数の増える否定過去の場合は、「ミン+カッタ」、「コン+カッタ」、「セン+カッタ」のように2拍の否定「ミン」、「コン」、「セン」が増加します。

全体的には、否定は「~ン」、過去は「カッタ」と、全ての活用で同じ否定や過去の形式になろうとする変化が生じています。そうなると体系の整合性を獲得し単純化します。そうした大きな流れの中で「~ヤン」が再利用されたのではないかと考えています。

5.社会の変化と方言

ここ数年にこのような急激な変化が起こっている理由も、気になるところです。さまざまな要因が考えられます。

例えば、通勤や通学の変化の状況です。特に、表2で見たとおり、若い女性が変化の先導者であることを考えますと、和歌山県や三重県から大阪府下に通学する女子高生や女子大学生の存在が大きいのではないかと考えています。近畿圏は大阪市内を中心として、鉄道網が発達しているため、大阪市内から和歌山市や三重県西部へ直接アクセスすることが可能です。

人口流入の変化も関係がありそうです。近畿中央部以外の西日本では、「~ヘン」を使わず「~ン」(ミン、コン、セン)が中心です。それらの地域からの人々の流入も関係しているようです(宮治1997)。特に、少子高齢化と急速な地域社会の衰退のため、近畿地方周縁部や西日本の各地から大阪などの大都市への、これまでにない急激な人口移動が起こっているのではないかと推測します。

また、急激に若年層を中心に起こっている変化であることから、新しいコミュニケーションツール(LINEやTwitter及びFacebook他)の爆発的な普及とも関係があるのではないかとも考えています。これらのツールの登場により話し言葉と書き言葉(入力する言葉)の垣根が取り払われつつあること、また、自身の大阪人や関西人のアイデンティティーとしての方言使用などが、今回の変化を促す要因の一つになったのではないかとも考えています。

これがおくにことばの底力!

今回の大阪や奈良の若年層に見られた事例は、単なる周縁からの逆流現象ということにとどまらず、さまざまな現代的な要因によって、大阪弁をその中心とする関西弁が伝統的な近畿各地の方言と一つになろうとする急激な変化のようにも感じられます。

その変化の中で、伝統的な表現を再生させたり、独自の新しい形式や体系を生み出したりしているようです。関西弁は、標準語の影響を受けつつも、このように独自の変化を遂げながら、 今後も首都圏に次ぐ第二の言語圏としてその勢力を保ち続けていくでしょう。

(2014年11月25日)

《注》

- [1]「大阪のことば調査」(以下「大阪」)

和泉地域を除く大阪府生え抜き19歳以上81歳まで男女156名へのアンケート調査。回答者の内訳は、

・老年層(60歳以上)、26名(男10、女16)

・壮年層(30歳以上59歳以下)、73名(男29、女44)

・若年層(19歳以上29歳以下)、57名(男27、女30)

調査期間は、2012年7月~2013年10月。なお、本調査データは2012年度及び2013年度の近畿大学文芸学部「日本語特殊講義1・2」の授業において受講学生が中心となって集めたもの。 - [2] 「大和のことば調査」(以下「奈良」)

奈良県北部生え抜き16歳以上87歳までの男女289名へのアンケート調査。回答者の内訳は、

・老年層(60歳以上)、51名(男23、女28)

・壮年層(30歳以上59歳以下)、136名(男53、女83)

・若年層(19歳以上29歳以下)102名(男52、女50)

調査期間は2012年7月~2013年10月。なお、本調査データは2012年度及び2013年度の天理大学文学部「国語学演習1・2」の授業において受講学生が中心となって集めたもの。 - [3] 「近畿新方言地図」

「新方言アンケート調査」(調査対象は全国の大学生)(調査主体:徳島大学大学院岸江研究室,調査期間:2013年12月~現在も継続中)の調査結果。今回はこの中から、近畿地方及び四国・中国・中部地方の一部のデータ(1,869名分)を利用し、該当する言語形式の分布地図を作成。 - [4] 「ツイッター地図」

2012年2月~2014年1月の2年間で1兆以上ある全ツイッターデータの中の日本国内約1億1千万件のデータ(すべての投稿の0.3%:モバイル機器(携帯電話など)から投稿され、会話相手が明示されたもの)。なお、「コヤン」は15,431件。その地点を地図化したものである。特別にお願いして、桐村喬さんと峪口有香子さんに作成してもらった。移動途中のツイートも考えられることから、位置情報として問題があるものも存在するであろうが、データの多さから勘案すると全体の傾向を見る上ではなんら問題はないものと考える。詳細は,桐村・峪口・岸江(2014)参照。 - [5] 『近畿言語地図』(近刊)

『近畿言語地図』は、近畿地方の2府6県(京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県、三重県、福井県(ただし嶺南地方のみ))を対象とした言語地図で、調査方法は通信調査法と留置調査の両方による。調査主体は、徳島大学大学院岸江研究室、調査期間は2011年7月~2014年2月、対象とした回答者の条件は原則として、各地点生え抜きの65歳以上の方(男女を問わず)で平成25年12月1日現在、回答者数は756名である。現在までに調査票を近畿各地に約1,200部を送付し約65%を回収している。なお、「図3「見ない」」は岸江(2014)によった。 - [6] 「ネオ方言」

「若者たちが、従来の「方言」から、また「標準語」からも逸脱しようとする結果として、そこに中間的な新しい方言スタイルを形成しつつある状況。」真田信治編著(2011)参照。

著者プロフィール

鳥谷 善史(とりたに よしふみ)

大阪府生まれ。天理大学文学部・近畿大学文芸学部・京都橘大学文学部他非常勤講師。主な著書に『大阪のことば地図』(共編著、和泉書店、2009)、『都市と周縁のことば――紀伊半島沿岸グロットグラム』(共編著、和泉書店、2013)など。

《参考文献》

・井上史雄(1993)『日本語ウォッチング』岩波新書

・岸江信介(2014)「近畿・四国地方における言語変化――動詞否定形式を例として」小林隆編(2014)『柳田方言学の現代的意義――あいさつ表現と方言形成論』ひつじ書房

・桐村喬・峪口有香子・岸江信介(2014)「方言の分析資料としてのマイクロブログデータ――アンケート調査との整合性」平成26年度日本地理学会発表要旨集85

・真田信治編著(2011)日本語ライブラリー『方言学』朝倉書店

・鳥谷善史・岸江信介(2014)「関西若年層の否定辞「~ヤン」の使用拡大とその要因について」第98回日本方言研究会 発表原稿集

・日高水穂(2014)「近畿地方の方言形成のダイナミズム 寄せては返す「波」の伝播」小林隆編(2014) 『柳田方言学の現代的意義――あいさつ表現と方言形成論』ひつじ書房

・宮治弘明(1997)「都市方言研究への一提言」『梅花女子大学文学部紀要 日本語・日本文学編 31』梅花女子大学文学部

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る