おくにことばの底力!

第13回 北海道方言から とうもろこしとトーキビ、どう違う?――道産子のことば意識

高野照司

- 2020.04.01

日本国内でも特に共通語化が進んでいる地域として知られている北海道。

道産子(北海道で生まれ育った人)はどのような意識で自分たちのことばを捉え、日々それを用いているのでしょうか。

方言的色彩や味わいはかなり“薄い”北海道方言ですが、まさに土俵際で踏み留まりながら「おくにことば」の独自性を守り続けています。

実時間調査(実際の時の経過とともに変化したことばの動態の調査)の成果をもとに、北海道の方言の特徴を追いかけてみましょう

1 北海道は共通語圏なのか?

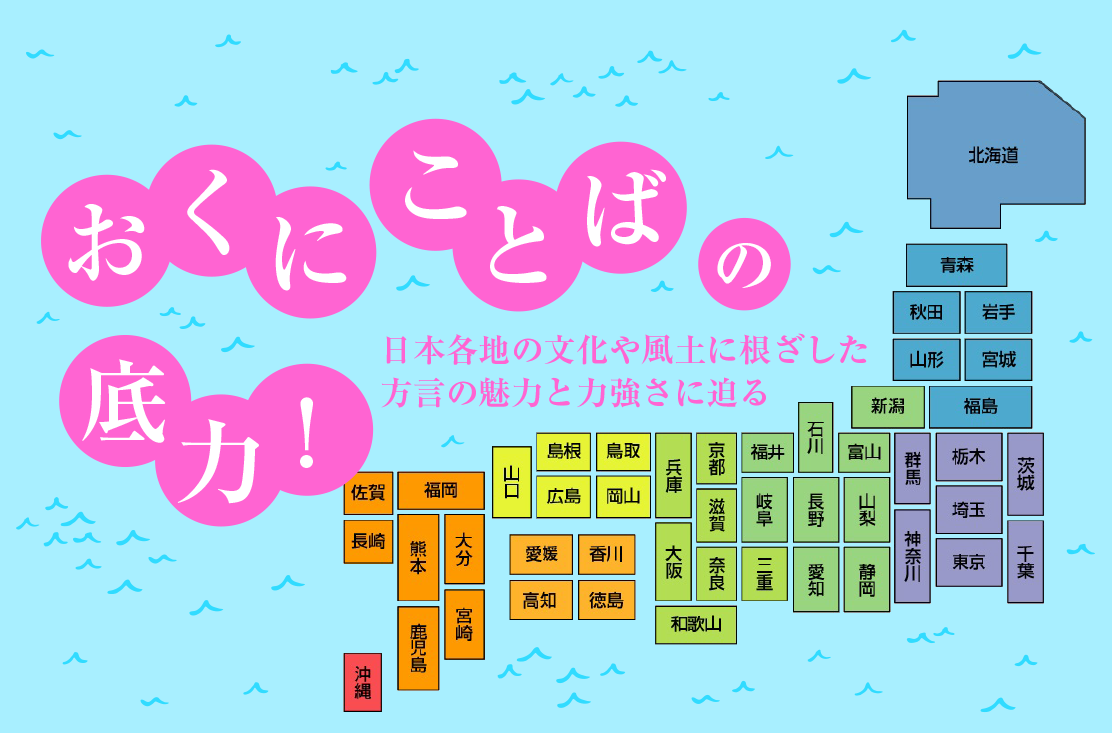

北海道で話されていることばは共通語にかなり近いと言われます。左図は、『日本言語地図』から共通語形(82項目)の出現頻度を分布率で示したものです[1]。共通語圏である関東から地理的距離が増すにつれ、共通語形の出現頻度が低くなっていくのが全国的パターンですが、北海道だけは東北地方を飛び越えて、関東地方と同等の率で共通語形が使われているのがわかります。

しかし、北海道のどこへ行っても同じ「北海道弁」というわけではありません。共通語に近いとはいえ、地域的特色が豊かで、北海道民もそれを(なんとなくではありますが)自覚しています。北海道方言の中の地域的特色は、本州からの和人の入植の歴史と深い関係があります。

北海道への入植は、よりよい漁場を求めて、まず道南地方(松前・函館・下海岸地域など)で始まり、主に東北や北陸各県から多くの人が移り住みました。持ち込まれた各地の方言はブレンドされ、やがて道南地方を中心に互いに通じやすい「海岸共通語」のようなものができあがり、徐々に道南以外の海岸部の漁村へも薄まりながら伝播していきました。したがって、北海道方言は「共通語」に近いとは言え、海岸部のことばは今も東北地方の方言的特徴を多く留めています。

一方、北海道の内陸部の開拓は明治時代になってようやく始まりました。東北地方だけではなく本州各地の人々が入植し、本来の特徴が「平坦化」された中立的な方言ができあがりました。この「内陸部方言」は、一般に、開拓第三世代ぐらいから生成されたと考えられており、「海岸部方言」よりもさらに共通語に近い言語体系になっています。北海道の中心地である札幌市は、この内陸部方言が話されている地域にあたります。

2 北海道方言が辿ってきた道のり 〜近年の追跡調査から〜

1950年代・1980年代・2010年代に行われた三つの方言調査[2]から、半世紀の時の流れとともに、北海道方言がどのように変化してきたのかを見てみることにします。

まずは、方言辞典などでよく見かける“昔ながら”の方言形を見てみましょう。

ゴショイモ(じゃがいも)、カイベツ(きゃべつ)、カテル・カゼル(仲間に入れる)、タナク(重い物を持ち上げる)、ヤバチー(きたならしい)、カケレル(書くことができる)などは、1950年代から1980年代にかけて、すでに急激な衰退が見られ、今日ではどの世代でもほとんど使われなくなっています。

また、シバレル([池の水が]凍る)、アメル(腐る)、ユルクナイ(楽でない)、アズマシー(気楽だ、心地よい、ゆったりしている)、ナンボ(いくら)、コイバ・コエバ(来れば)などは、この半世紀で徐々に、かつ着実に衰退してきており、今日の比較的若い世代ではあまり使われなくなってきています。

さらに、オッカナイ(おそろしい)、オバンデス(こんばんは)、コワイ(コワカッタ)(疲れた、くだびれた)、トーキビ(とうもろこし)、カクニイイ(書きやすい)などは、割と最近(1980年代以降)になって急速な衰退が見られます。

3 共通語との使い分けによって“しぶとく生き延びる”北海道方言

北海道方言が全般的に衰退へ向かっていることは否めない事実です。しかし、特に若い世代の使用意識をさらに詳しく調べてみると、こうした衰退が直ちに共通語形への乗り換えを意味するのではなく、共通語形と方言形の微妙な意味上の「使い分け」が根強く定着している現状が見えてきます。

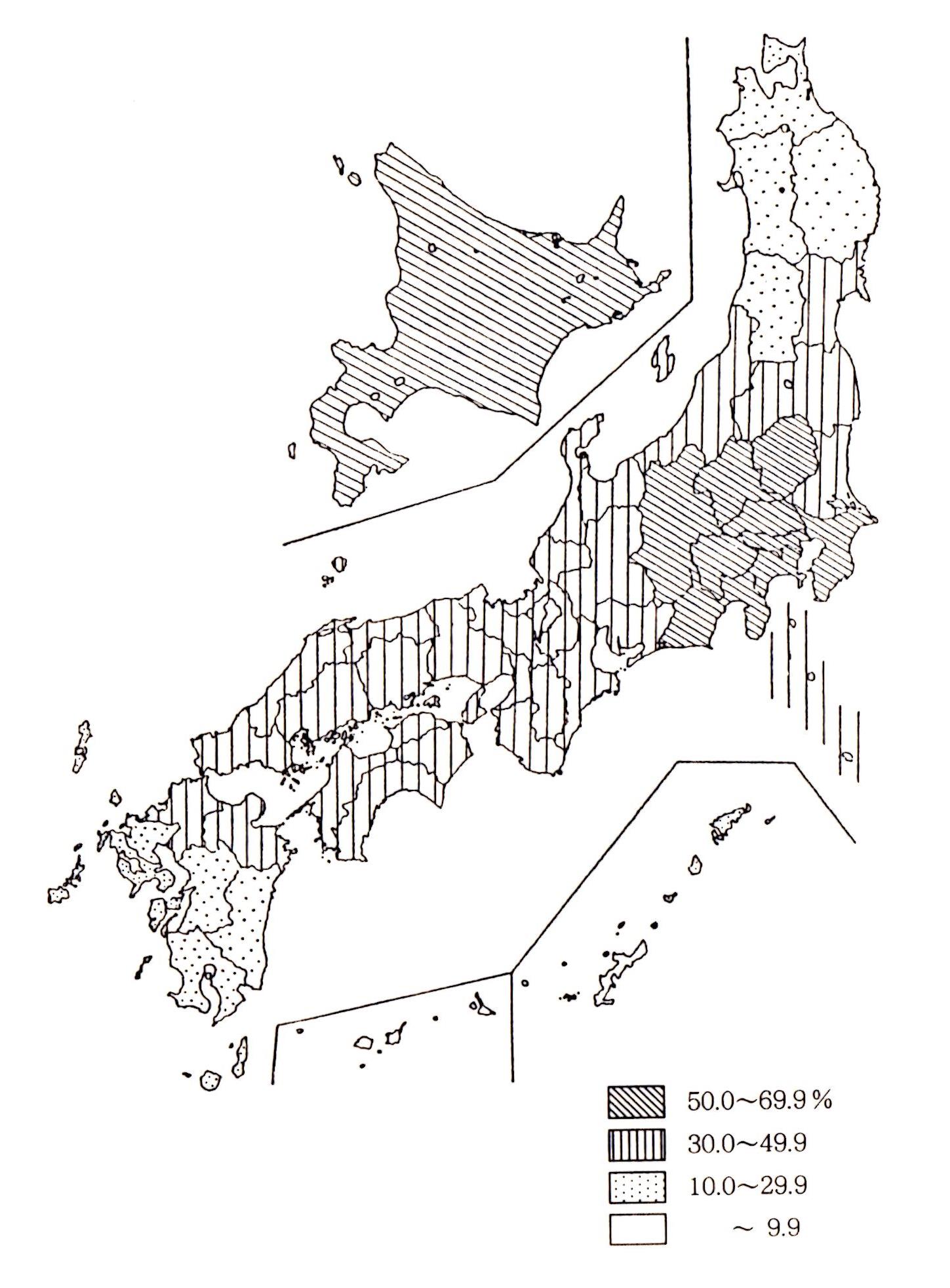

次の図は、最近になって急速に衰退したと思われるトーキビ(とうもろこし)の使用意識を「年齢層×地域」で示したものです。全道的に若い世代での「共通語形(とうもろこし)との併用」が着実に増えていっているのがわかります。

トーキビ・トーモロコシの併用(高野2013)から

では、なぜ、方言形トーキビの急速な衰退は、共通語形(とうもろこし)への転換に直結せず、「方言形と共通語形との併用」がむしろより一般的となっているのでしょうか。

筆者が道産子若年層を対象に最近行った方言形の使用意識に関する自由記述式アンケート[3]から、以下のような「使い分け意識」が明らかになりました。

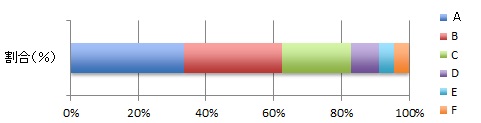

- A=違いはない B=茹でたり焼いたり加工したもの C=北海道産のとうもろこし

- D=短くて言いやすい E=甘くて美味しそう F=その他

地元の大学生は、これまで主流であった方言形トーキビに新たな意味(B「茹でたり焼いたり加工したもの」,C「北海道産のとうもろこし」など)をあてはめ、急速に広まりつつある共通語形との棲み分けを図っていたのです。

4 半世紀を生き抜いた北海道方言

一方、今回の追跡調査から、この半世紀をしぶとく生き抜いてきた方言形も多数見つかりました。

ショッパイ(塩辛い)、ナゲル([ゴミなどを]捨てる)は、今日でもよく使われ、その安定度は絶対的です。

次いで、バクル(交換する)、メンコイ(かわいい)、カジル(かみつく)、ミッタクナイ(みにくい)、カッチャク(ひっかく)、シャッコイ(冷たい)、(手袋を)ハク(はめる)、カカサラナイ(状況可能の否定)なども、今日の若い世代に頻繁に使われているようです。

例えば、次のような会話は、今日の若い世代でもごく自然なものです。

女子学生A: 単にかわいいって言うより、メンコイって感じの子。

メンコイは、愛嬌や愛らしさをもつ小さな存在や、親密さや愛着を感じる対象などを表す、情意的なニュアンスをもつ特別な語彙として使われているようです。メンコイと共通語形カワイイを使い分けていることにも注目したいところです。

(男子学生同士の会話)

男子学生A: 何時になったぁ? あの先生、いっつも早くクルベ(推量)?

男子学生B: やばいからそろそろイクベ(勧誘)!

男子学生A: したら、そっちのゲーム、早くヤメレ(命令)って。もう行くぞっ!

このように、北海道方言に象徴的とされる文末形式(~べ・~レ形命令)も根強く、使用上の性差が顕著で、男性が主体となり保持されてきたと思われます。

興味深いことに、これら安定型方言形の使用については、最も共通語化が進んでいるはずの札幌の生え抜き話者が使用し続けており、他地域を先導している可能性があります。社会的威信をもつ地域(通常は都市部)が、共通語の伝播に寄与するだけでなく、方言形の固持を通してその地域の独自性のアピールの一翼を担っているのです。

5 若者が変えていく北海道方言

今回の追跡調査では、1980年代に行われた前回の調査で指摘された若い世代に特有の新種の方言形(これを「新方言」と呼びます)が、その後も勢力を伸ばし続け、北海道方言の体系に組み込まれていった事実も明らかになりました。コチョバス(くすぐる)、オモシクナイ(おもしろくない)、シタラ(そしたら)、シナ(しなさい)、スリャー(すれば)、行ク(ッ)ショ([念押しの]行くでしょ?)などがそれにあたります。例えば、以下のようなやりとりの中で使われます。

(居間での一コマ)

父親: よしっ、相撲とるか?

息子: いいけど、コチョバスのはなしね。

(講義直後の教室での一コマ)

女子学生A:(部活)オモシクナイから、行くのほんと嫌なんだけど…。

女子学生B: シタラ、辞めリャーいいじゃん。

言語変化研究では「(あまり人々の意識には昇らない)現在進行中の変化は女性がリードする」という法則があります[4]。念押しの行ク(ッ)ショはその典型で、前回調査(1980年代)時点では、札幌の若い世代の女性を中心に全道に広まっている「新方言」とされました。それが今回の追跡調査では、当時の発信源であった現在の中年層が使用をさらに拡張しているばかりでなく、次世代(若年層)からも圧倒的な支持を得て、地域に関わりなく全道にまんべんなく広まってきたと推定されます。今日では性差も以前ほど大きなものではなくなり、男性も使うようになりました。

また、これらの新方言の多くは、中心地・札幌での勢力が強く、言語変化の拡散における都市部の重要な役割がここでも確認できます。これらの「変化」は、共通語化と方向性を異にする、道産子が世代を越えて「土着性」を志向する言語的証だと言えるのではないでしょうか。

6 道産子のオープンなことば意識

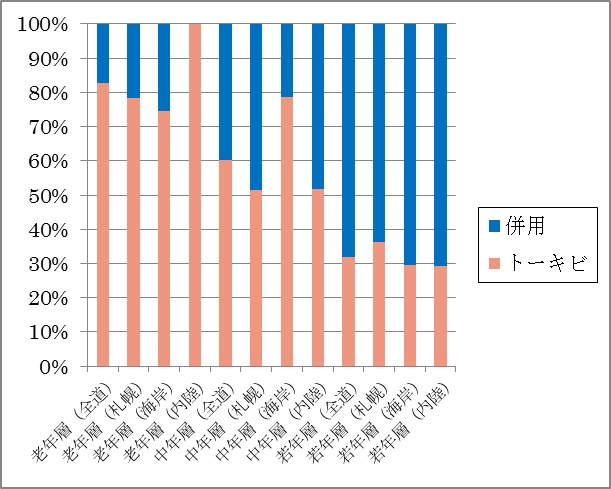

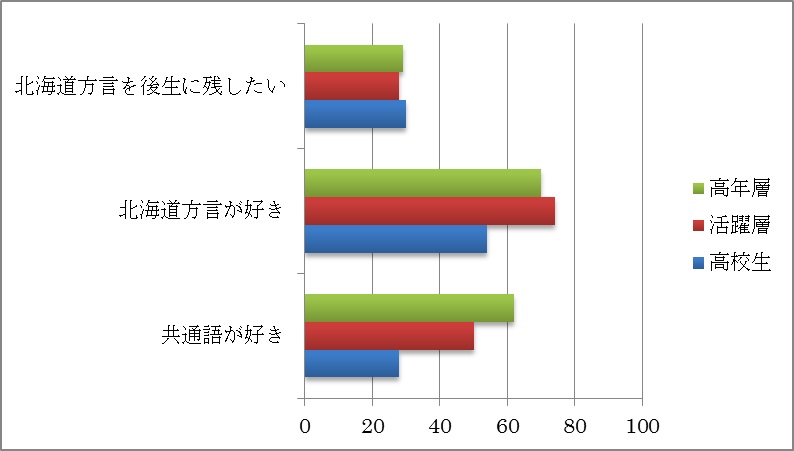

次の図は、札幌市の生え抜き高校生・活躍層・高年層へのアンケート調査で、共通語や方言に対する態度を尋ねた結果の一部です[5]。

近年ますます共通語化が進展してきたとされる北海道方言ですが、すくなくとも感情面では、道産子は共通語を歓待しているわけでは必ずしもないようです。共通語へのそうしたネガティブな感情は、北海道方言の未来を左右する若い世代の間で急速に強固になっていることがわかります。

そうであるならば、(特に若い世代の)人々の気持ちは地元への所属意識や忠誠心のようなものとして、北海道方言の活性化に貢献すると考えたいところです。しかし、道産子のことば意識の奇異な点は、特に若い世代を見ると、地元方言に対する好意的な感情をもつ人々が半数程度まで減ってしまうこと、さらには「北海道方言を後生に残したいか」という突っ込んだ質問になると、世代を問わず、道産子の大半はそのようには考えてはいないという事実です。

つまり、ことばの変種(共通語か方言か)に対し、さしてこだわりがなく、よく言えば「オープン」で「寛容」、悪く言えば、明確なポリシーがなく、「何でも来い」的な大雑把さが道産子の共有することばの社会心理だと思われます。

これがおくにことばの底力!

共通語を崇めるでもなく、地元方言を慕うわけでもない、ことばへの「こだわりのなさ」が、国内で最も共通語化しやすそうでいて、なかなかそうはなりそうもない北海道方言の底力を支えるものなのかもしれません。こうした道産子の特異な土着意識(最近はこれを「アイデンティティー」と呼んだりします)が、北海道方言をどのような方向へ導いていくのか。今後はそういった問題に目を向けていきたいと考えています。

(2015年7月10日)

《注》

- [1]真田信治・ダニエルロング(編)(1998)『社会言語学図集』秋山書店

- [2] 1950年代…国立国語研究所(1965)『共通語化の過程 〜北海道における親子三代のことば〜』国研報告書27

1980年代…国立国語研究所(1997)『北海道における共通語化と言語生活の実態(中間報告)』国研

2010年代…北海道で生まれ育った道産子241名(男78・女163)を回答者に2010〜2011年に筆者が実施。地域別内訳は、海岸部81名(男23・女58)、札幌市以外の内陸部73名(男23・女50)、札幌市87名(男32・女55)。結果の詳細は、高野照司(2013)「北海道方言の共通語化・新方言の半世紀後の様相 〜実時間トレンド調査から読みとる変化のプロセスと変異の現況〜」北星論集、第51巻、第1号、1〜30頁に掲載。 - [3] 北海道出身の大学生52名から回答。

- [4] Labov, William. (2001). Principles of Linguistic Change: Social Factors. Oxford: Blackwell.

- [5] 佐藤和之・米田正人(編著)(1999)『どうなる日本のことば 〜方言と共通語のゆくえ〜』大修館書店より抜粋。札幌市の生え抜き高校生・活躍層・高年層(各50名)からの回答で、便宜上、ここでは道産子を代表する意見として捉えることにする。

著者プロフィール

高野照司(たかの しょうじ)

北海道静内町(現新ひだか町)生まれ。北星学園大学教授。社会言語学が専門。北海道や札幌市を主なフィールドとし、ことばとアイデンティティー、ことばのスタイル、言語変化のしくみ、ことばの性差などをテーマにした研究に取り組んでいる。主な著書・論文に、『コミュニケーション能力の諸相』(2013,ひつじ書房)、『はじめて学ぶ社会言語学』(2012,ミネルヴァ書房)(いずれも共著)、「バリエーション研究の新たな展開」(2011,日本語学Vol.30-14, 256-275頁)などがある。

| 《参考文献》 | ||

|

石垣福雄(1991) |

小野米一(2001) |

日比谷潤子(編著)(2012) |

|

真田信治編著(2011) |

佐藤和之・米田正人(編著)(1999) |

|

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る