日本語の展望台から

第5回 1から始める? 0から始める?

定延利之

- 2025.03.31

1.時間単位と初期値

前回は,時間単位が2分できること,具体的には「世紀」「週」,「年」「月」「日」が大規模類,「時」「分」「秒」が小規模類に属していることを述べた。併せて,大規模類がモノ的,小規模類がデキゴト的ということも述べた。

大規模類がモノ的で,小規模類がデキゴト的という違いは,両者の初期値にも影響する。今回は,この点に光を当ててみたい。

「0世紀」などという世紀は存在しない。世界史の年表を見ればわかるように,「紀元前1世紀」の次は「紀元後1世紀」である。マイナス(紀元前)方向であれ,プラス(紀元後)方向であれ,「世紀」は1から始まっている。

「年」も1から始まっている。令和も平成も昭和も大正も明治も皆,始まりは元年つまり1年である。そして1年は1月の第1週,1日から始まっているように,「月」「週」「日」も1から始まっている。このように大規模類の時間単位は,1から始まっている。

対照的に,1日の始まりは1時1分1秒ではなく,0時0分0秒である。小規模類の時間単位は,0から始まっている。

なぜだろう?

それは,大規模類がモノ的で,小規模類がデキゴト的だからである。

身の回りをじっと見てみれば,変わらない存在(モノ)が必ず1個はある。つまりモノの最小値は1である。コップが倒れたとすれば,変わった,つまり始まって展開して終わったのは[倒れる]というデキゴトであって,コップ(モノ)自体は変わらず,そこにある。コップだけではない。床も,窓も,天井も,あるいは空も,視界の中で変わらず,そこに見えている。あたり一面に霧が立ちこめ,視界は白一色だとしても,霧というモノが1個,そこに見えている。(もちろん霧も,始まって,展開して,終わる点ではコップの転倒と同じである。しかし日常生活で「霧」と言えば,そうしたデキゴトよりも,展開中のモノ(地表近くの細かい水滴群)を指すことが多いだろう。ここでの「霧」もそれを指している。)

以上のように話し手の視界には,モノは必ず1個はある。これは,モノの最小値は1だということである。視界が一瞬ですべて変わってしまい,変わらない部分(モノ)がどこにもない(つまり0個)ということは,普通起こらない。

急いで言い足すが,「机の上に置いたはずのスマホがない!」などと,我々がモノの不在を意識することは珍しくない。しかし,その不在とは「特定のモノ(スマホ)が予期された場所(机の上)にない」ということである。身の回りを見渡して不変化部分(モノ)が1つもないということではない。

他方,デキゴトの最小値が0ということには,詳しい説明は不要だろう。まるで時間が止まったように視界がまったく変わらず(変わっていても気づかず),「何事も起こらない」などと我々が退屈がることは珍しくない。

最小値とは,数え始める値でもある。モノを数えるなら1から数え,デキゴトを数えるなら0から数えるのは,こういうわけである。大規模類(モノ的),小規模類(デキゴト的)も例外ではない。

2.出現環境と初期値

以上では,「モノは1始まり。デキゴトは0始まり」という初期値の違いを,時間単位(モノ的な大規模類vs.デキゴト的な小規模類)に見た。

初期値の違いは,さらに別の形でも観察できる。それは,出現環境とのつながりである。同一の語句が,名詞的な環境に現れている場合は,モノ的なイメージが強まり1始まりになり,副詞(つまりデキゴトの修飾表現)的な環境に現れている場合は,デキゴト的なイメージが強まり0始まりになる。

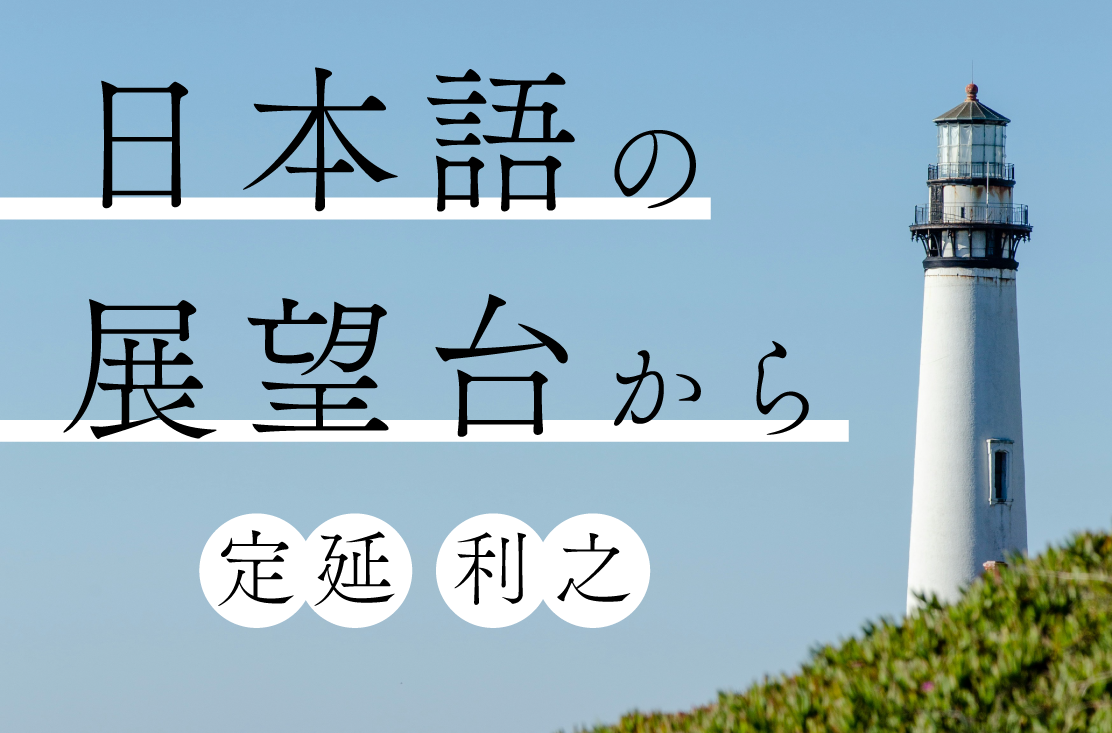

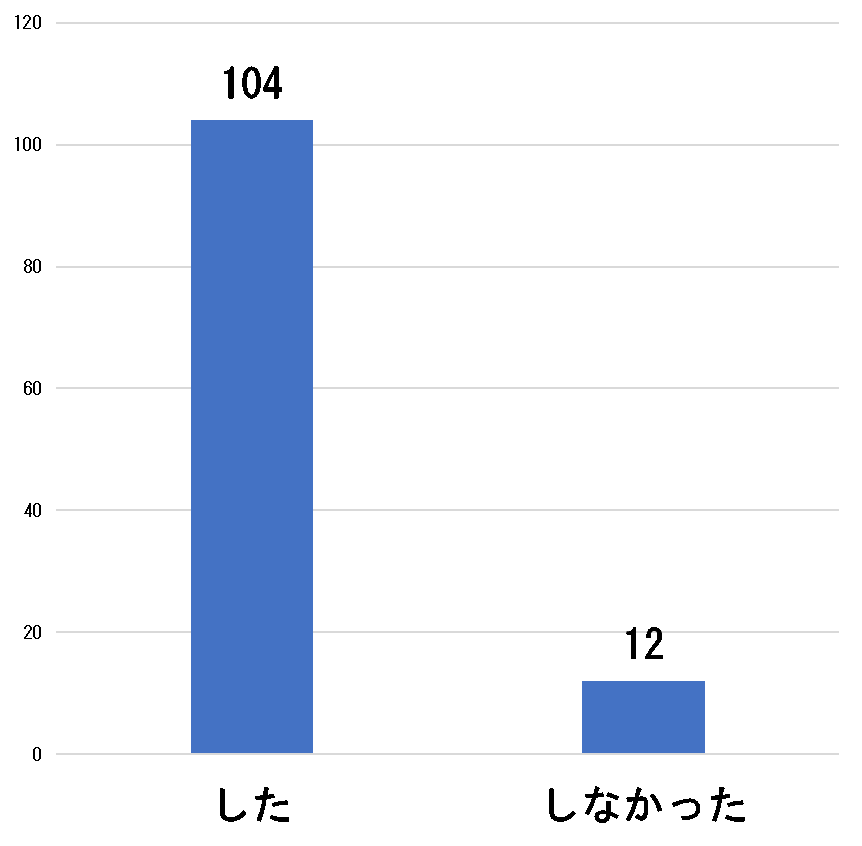

「プロジェクトの期間は2000年から2004年までのX年間だ」という文について,Xに当てはまる適当な値を問うと,「5」という回答が多い。これは「2000年」を1年目と数えた回答である。日本語母語話者107人を対象としたアンケート調査の結果を図1に示す。

図1:「プロジェクトの期間は2000年から2004年までのX年間だ」 Xは?

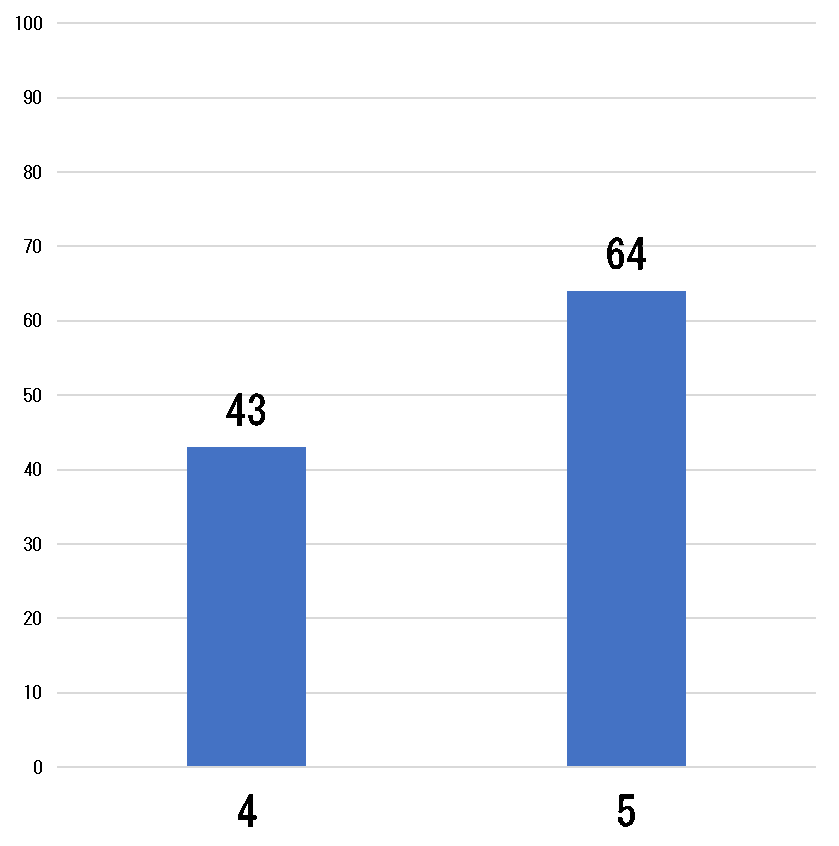

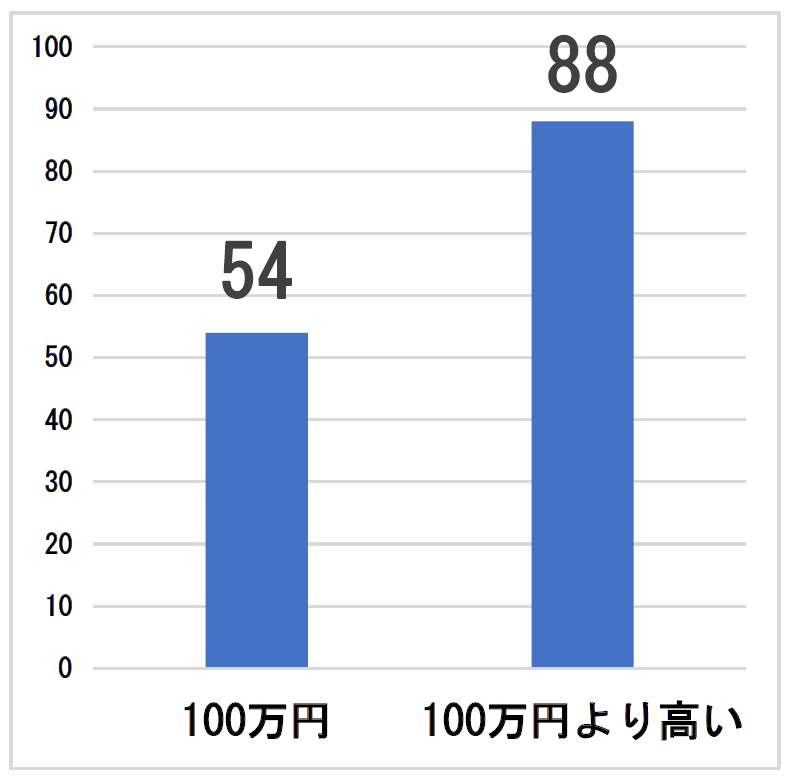

だが,いつもそうなるわけではない。「2024年の今日,あの漫才コンビがついに漫才大会で優勝した。思えば長い道のりだった。私はこの日を,彼らが初戦で敗退した2020年の大会から,X年間待ち望んでいたのだ」という文章を呈示し,Xの値を問うと,「4」が多くなる(図2)。これは,「2020年(の大会日)」を0とする回答である。

図2:「2024年の今日~2020年の大会から,X年間待ち望んでいたのだ」 Xは?

両者の違いは,「X年間」の出現環境の違いである。前者では,「X年間」は判定詞「だ」の直前という名詞的な環境に現れている。これが後者になると,「X年間」は「待ち望んでいた」という動詞述部を修飾する副詞的な環境に現れている。

3.「東京駅から3駅」とは?

時間単位という,時間領域の話だけではない。空間領域でも,モノが1始まり,デキゴトが0始まりという観察が得られる。

「落雷で,東京駅から3駅停電した」と聞けば,東京駅は停電した駅の1駅目と解釈する話者が多い。日本語母語話者116人を対象とするアンケート調査結果を図3に挙げる。この時,「東京駅から3駅」は,直後に格助詞「が」を補って「東京駅から3駅が」ともできるように,ある程度名詞的な環境にある。

図3:「東京駅から3駅停電した」なら東京駅は停電した?

他方,JR山手線の路線図(図4)を壁に立てかけた状況で,

図4:JR山手線の路線図(一部)

[https://rp-tj.blogspot.com/2020/02/yamanoteline-map.html]

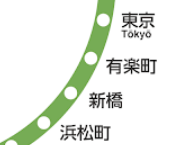

「東京駅を狙ってダーツを投げたが,結局,東京駅から3駅ずれた」と聞けば,東京駅は0駅目で,ダーツは浜松町駅に刺さった,と解釈する話者が多い(図5)。この場合,「東京駅から3駅」は,述部「ずれた」を修飾する副詞的な環境にある。直後に格助詞「が」を補って「東京駅から3駅が」とすることはできない。

図5:「東京駅から3駅ずれた」ならダーツは何駅に?

4.長い間隔はデキゴトとして把握されやすい

前回挙げた例「2038年1月19日12時14分7秒」のように,時刻や時間は時間単位の発達によって,数値と強く結びつけられている。2025年の今日,2038年までの期間を問われれば,まず数値の引き算(2038-2025=13)をした上で,それに1を加えて「14年」と答えるか(先の「プロジェクト期間」などの場合),1を加えず「13年」と答えるか(「優勝を待ち望んできた」などの場合),という判断になる。

空間の場合,数値との結びつきはさほどではない。東京駅から浜松町駅まで何駅かと問われて「東京駅はJY01で,浜松町駅はJY28だから……」と,駅番号(01と28)を諳(そら)んじており,それで何とかしようとする人間は少ないだろう。路線図を見て,あるいは心内に思い浮かべて,1駅ずつ数えていくしかない。ここに,間隔の長短による違いが生じる余地がある。

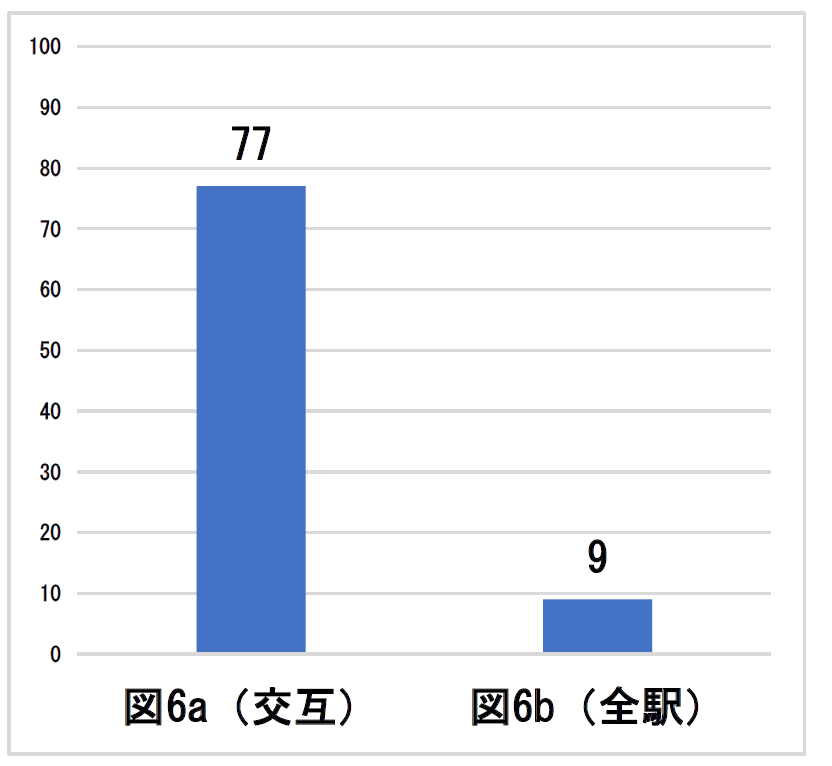

「ある鉄道路線には売店が1駅おきに設置されている」について,売店設置駅(◎)と売店非設置駅(○)が交互に並んでいるのか(図6a),それとも全駅が売店設置駅なのか(図6b)を日本語母語話者に問うた。

a. …-◎-○-◎-○-◎-○-◎-○-◎-○-…

b. …-◎-◎-◎-◎-◎-◎-◎-◎-◎-◎-…

図6:「1駅おき」の売店設置駅(◎)と売店非設置駅(○)の配置イメージ

交互というイメージは(図6a),「売店設置駅と次の売店設置駅の間隔は,売店非設置駅というモノ1つだ」という,間隔をモノとしてとらえた解釈による。これに対して,全駅が売店設置駅というイメージは(図6b),間隔を移動というデキゴトでとらえ,売店設置駅から1駅の移動で次の売店設置駅に至るとする解釈による。

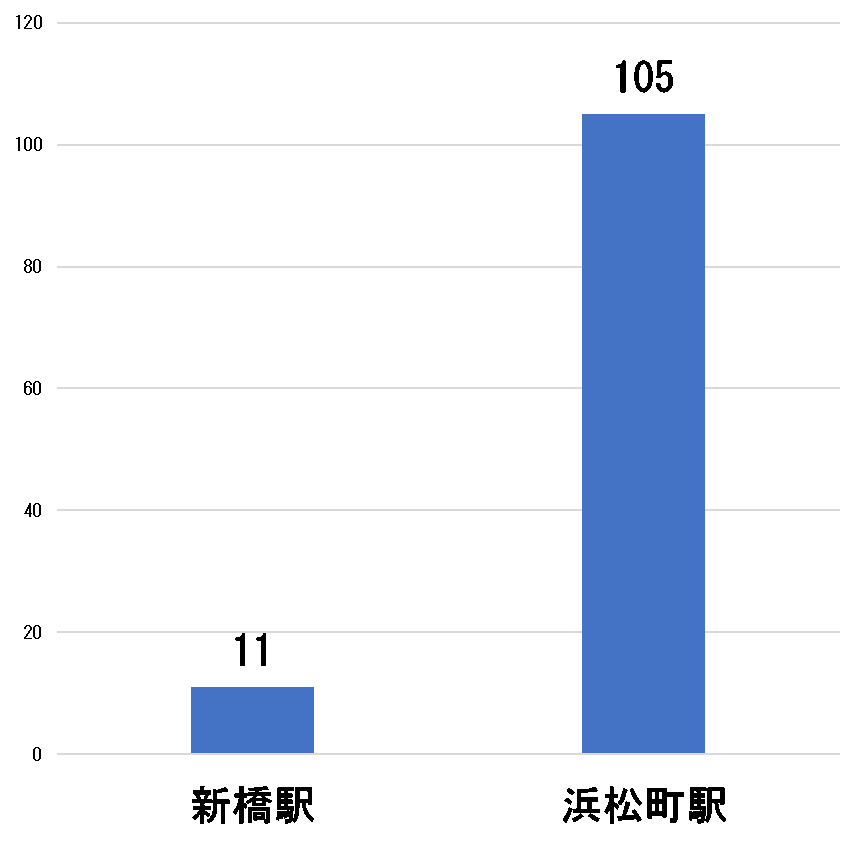

調査の結果,「交互」の回答が多く得られた。日本語母語話者95人を対象に実施したアンケート調査の結果を図7に示す。

図7:「ある鉄道路線には売店が1駅おきに設置されている」のイメージ調査結果

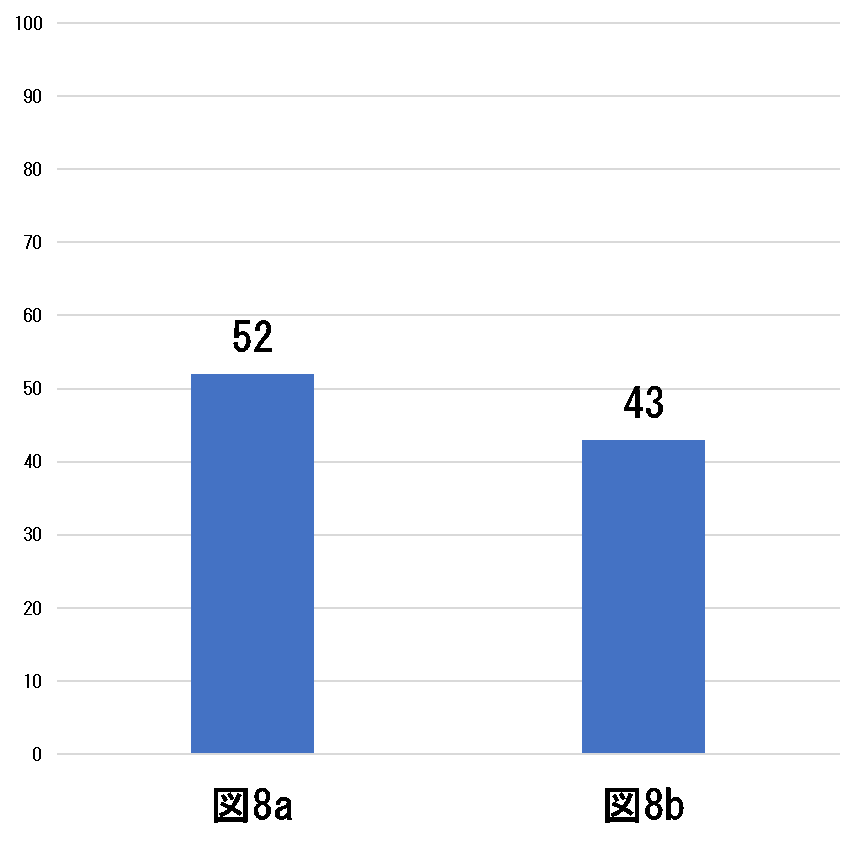

ところが,この「1駅おき」という間隔を伸ばして「3駅おき」にすると,間隔をモノ的に解釈する回答(図8a)は減り,デキゴト的に解釈する回答(図8b)が増える(図9)。

a. …-◎-○-○-○-◎-○-○-○-◎-○-…

b. …-◎-○-○-◎-○-○-◎-○-○-◎-…

図8:「3駅おき」の売店設置駅(◎)と売店非設置駅(○)の配置イメージ

図9:「ある鉄道路線には売店が3駅おきに設置されている」のイメージ調査結果

間隔が長くなるということは,どういうことか? 現実の,あるいは心内の路線図上で,駅から駅へと視線を動かす,つまり移動するというデキゴトが,それだけ心内に多く生まれる。間隔をデキゴト的にとらえやすくなるのは,そのためだろう。

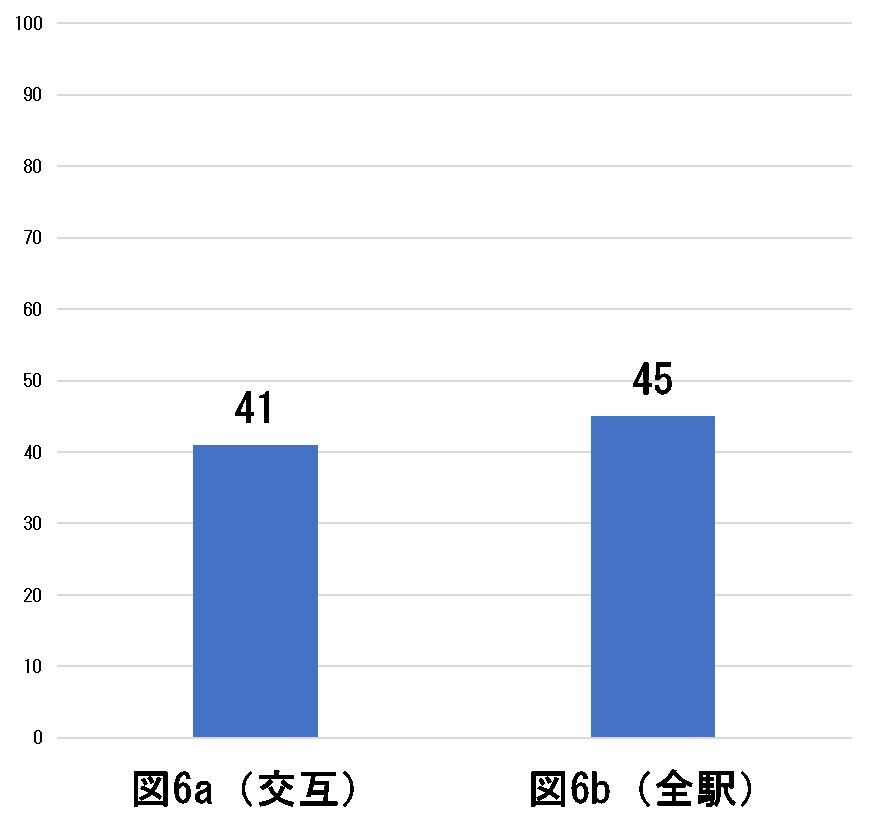

なお,接尾辞「-ごと」は,接尾辞「-おき」と比べて,間隔をデキゴトとしてイメージする解釈を生みやすい。日本語母語話者86人を対象に「1駅おきに」と「1駅ごとに」の解釈を比較したアンケート調査の結果を図10・11に示す。

図10:「ある鉄道路線には売店が1駅おきに設置されている」のイメージ再調査結果

図11:「ある鉄道路線には売店が1駅ごとに設置されている」のイメージ調査結果

先の調査結果(図7)と同様,「おき」の再調査の結果は(図10),交互の解釈に偏っている。これに対して,「ごと」の結果では(図11),交互の解釈と全駅の解釈が拮抗しており,「おき」よりもデキゴト的なイメージが強いことがわかる。

これは,「ごと」(こと)が本来,「できごと」と同じ意味だからではないだろうか?

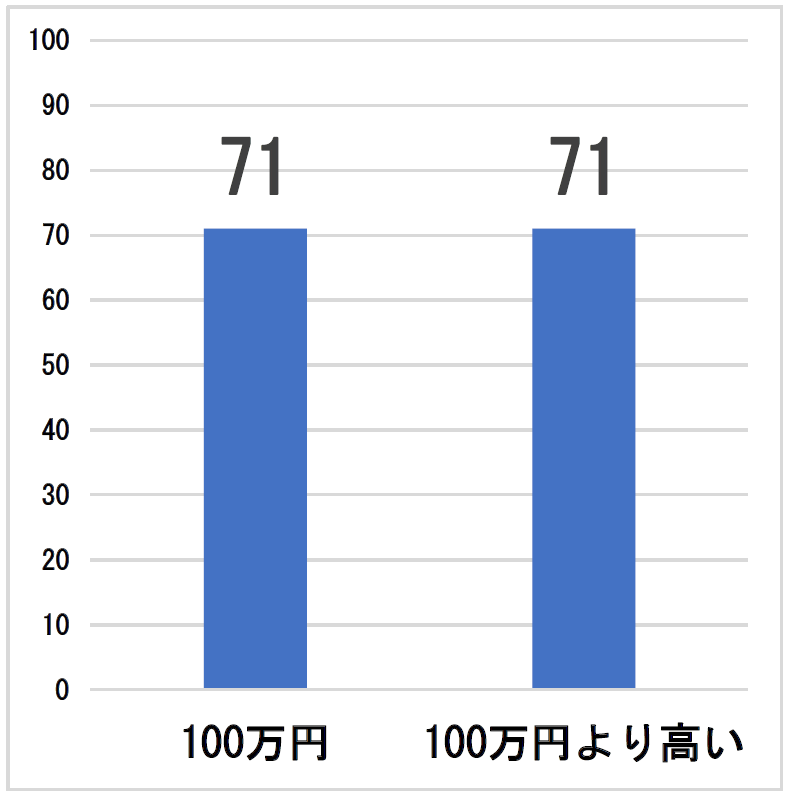

5.程度領域

時間領域・空間領域について見られたことは,程度の領域についても見ることができる。「2階にある商品は100万円以上の商品です」と聞いて,2階の商品の最低価格をどう思うか,そして「2階にある商品は100万円以上します」と聞いてどう思うか,日本語母語話者142人に問うた結果を図12・13に示す。

図12:「2階にある商品は100万円以上の商品です」なら2階の商品の最低価格は?

図13:「2階にある商品は100万円以上します」なら2階の商品の最低価格は?

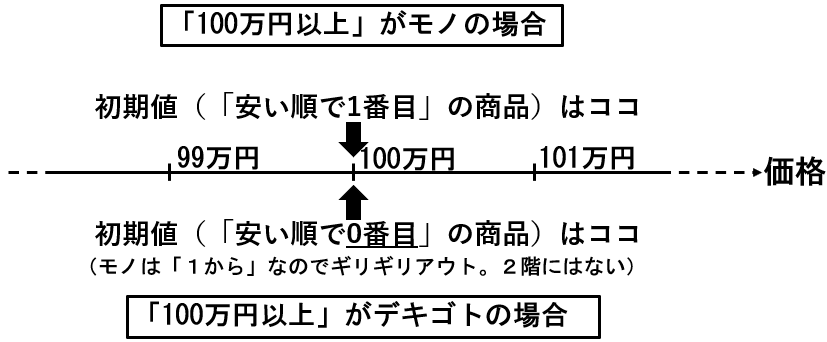

図12では,最低価格を「100万円」とする回答の数が,「100万円より高い」とする回答の数と拮抗しているが,図13では前者は後者に及ばない(5%の有意水準で有意)。「100万円以上の商品」のように,直後に「の」が付いている名詞的な環境に助けられて,「100万円以上」をモノのイメージでとらえると,100万円を2階にある商品の価格の1番目(最低)と解釈しやすい。だが,「100万円以上します」のように,直後に「する」が付いている動詞的な環境によって「100万円以上」をデキゴトのイメージでとらえると,100万円は2階にある商品価格の0番目になり、2階にはないと解釈されやすい。なぜか?

そもそも「2階にある商品」とはモノであって,初期値は1だからである。モノを安い順に並べるなら,最初は「1番目」であって,「0番目」などというモノはないからである(図14)。

図14:「100万円以上」の解釈と最低価格のつながり

※定延利之 2000『認知言語論』東京:大修館書店

定延利之 2006『日本語不思議図鑑』東京:大修館書店

Sadanobu, Toshiyuki. 2023. “Time cognition based on things and events: Focusing on Japanese and Chinese expressions of points in time, periods of time, ending times, and deadlines.” In Heidi Buck-Albulet, Michaeka Oberwinkler, and Wolfram Schaffar (eds.), Über Grenzen hinweg - Zeichen, Sprache und Kultur in Japan: Festschrift für Viktoria Eschbach-Szabo, München: Iudicium, pp. 244-268.

著者プロフィール

定延利之(さだのぶ としゆき)

京都大学大学院文学研究科教授。無視・軽視されている「周辺的」な現象に目を向け,そこから言語研究の前提を検討している。主な単著に『認知言語論』(2000年,大修館書店),『煩悩の文法』(2008年,筑摩書房,増補版2016年,凡人社),『コミュニケーションへの言語的接近』(2016年,ひつじ書房),『文節の文法』(2019年,大修館書店),『コミュニケーションと言語におけるキャラ』(2020年,三省堂)がある。

一覧に戻る