教室が活発になる授業のアイディア③

国語表現×ICT活用で前提力向上~SDGsを考える

八千代松陰学園 金岡辰徳

- 2022.08.29

ICTの導入からグランドデザイン設定まで

八千代松陰学園では、中高ともChromebook 一人一台を導入して3年、黒板もホワイトボード映写式へと移行しました。教員側の試行錯誤や研修内容の共有を経て、校内では「ICTグランドデザイン」を設定、これに基づいた学びの展開を心掛けています。

授業計画事例紹介

それでは「国語表現」の授業におけるICT活用事例を紹介します(全4時間扱い※ただし本稿は2時間目終了段階とする)。1時間目は「SDGs」における「17の開発目標」についてGoogle フォームで問う形にして確認、またニュース動画を視聴させ、身近に起こっていることを認識させます。2時間目は、環境問題に関する岡山大学のレポートを添付して配信、生徒はレポートの情報を通読・取捨しつつ、この時間に与えられた質問に答えます。その後、日本を含めて気候変動に関する国際サミットを牽引した各国の立場やその他の国と地域の反応をまとめて終了しました。

期待できる効果と評価方法

《期待できる効果》

調べる

・ICTを活用してテーマの前提となる知識を補うこと。

・講義型の授業では網羅しきれない出来事や生徒の疑問を補うこと。

考える

・Google フォームに準備された質問に回答することで、テーマへの理解のステップをふまえて考察する。

・異なる立場の主張を整理することで、テーマへの理解に近づける。

表現する

・調べ学習を通じて収集した情報を材料に、意見文のためのメモを作成する。その際、材料となる知識の「前提」が調べ学習の前後で変化していることに気づかせたい。

《評価方法》

テーマ理解

・ルーブリック式

・生徒自身によるリフレクション

意見文

・教員の添削による

授業計画

〈導入〉1時間目

① 「SDGs」について基本項目を調べる。

② 直近のニュースから感想をまとめる。

〈展開〉2時間目

① 「SDGs」を含め、地球環境問題や気候変動についての歴史的経緯を調べる。

② 「日本」「フランス」「アメリカ」の3カ国の立場を整理する。

〈発展〉3時間目

① 「日本」「フランス」「アメリカ」の3カ国の立場から、国際問題を考察する。

② 意見文のためのメモを作成する。

〈結び〉4時間目

「SDGsについて」意見文を作成する。(600〜800字)

八千代松陰学園ICT活用 グランドデザイン

~「わかる授業」・「考える教育」を展開し、

生徒一人ひとりの個性を伸ばす教育実践のためのツールとして~

■知識・技能

→自ら情報収集を行う…ほか

■思考力・判断力・表現力

→視聴覚資料による深化、言語活動の充実

情報の検討・整理・分析…ほか

■主体性・多様性・協働性

→自分の意見の主張と相手の意見の受容…ほか

生徒の活動内容と反応

《Google フォームによる発問と回答例》

Q 世界と環境問題を考えるにあたり『パリ協定』について調べ、キーワードを書き出してみよう。

A 世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べ2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする。

A できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と(森林などによる)吸収量のバランスをとる。

A 京都議定書の後継で55カ国以上が参加する。

Q Classroom のリンク先より、動画を視聴(約2分)して、環境問題について世界とアメリカの立場の違いについて述べよ。※80字程度

A 離脱すればパリ協定に参加していないのはシリア、ニカラグア、米国のみとなり、米国の同盟国との亀裂が深まる可能性がある。

《2時間目終了段階でのリフレクション》

Q テーマ学習を通じて、キミにあてはまるものは?

A・自分の意見を発信できるくらいに学びを深めることができた。…15.9%

・調べ学習を通じて主体的に学び、テーマについて理解した。…27.0%

・テーマについて理解したものの、まだまだ探究する必要がある。…38.9%

・テーマの内容が理解しきれず、自分の意見を持つことが難しい。…18.2%

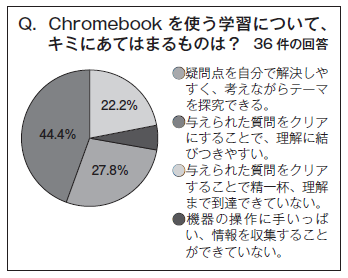

Q Chromebook を使う学習について、キミにあてはまるものは?

A・疑問点を自分で解決しやすく、考えながらテーマを探究できる。…27.8%

・与えられた質問をクリアにすることで、理解に結びつきやすい。…44.4%

・与えられた質問で精一杯、理解まで到達できていない。…22.2%

・機器の操作に手いっぱい、情報を収集することができていない。…5.6%

指導上の留意点

テーマに対する生徒の動機はさまざまです。ましてや大学のレポートを参照することに興味を持てない生徒もいるはずでしょう。教室内では、適宜ペアワークや質疑の時間を取り入れつつ、作業に遅れがちな生徒をつくらないように心がけました。また、2時間目終了段階でGoogle フォームを用いた生徒向けアンケートを実施し、学習効果や進捗状況を確認しつつ、3時間目以降の授業展開を修正して進めました。

授業後の考察

地球環境問題や「SDGs」といったテーマとなると、講義形式の授業では網羅的になり、生徒の活動を収縮させる傾向に陥ってしまいがちです。その点、ICTを活用した展開であれば、生徒が与えられた質問に回答するという能動的姿勢を保ちつつ一定の情報量に触れさせることが可能です。Google フォームの特性を活かして、必ず触れておきたい知識のステップを踏ませる発問の仕組みを構築したいと考えます。

2時間目終了時点でのアンケートによれば、議論可能な程度に理解した生徒は4割、テーマ設定としては、易しすぎず妥当なのかもしれませんが、残り6割は意見文を書く段階にありません。そこで3時間目には、4時間目へのブリッジとして「日本」「フランス」「アメリカ」それぞれの立場を整理しつつ、国際社会の多様性や世界規模の政策における困難な状況について考えさせるよう、授業案を修正しました。生徒の反応を集約して即時検討できるのも、ICT活用の利点です。

「前提力向上」を意識した展開の中で

今回のテーマに限らず、国語表現の授業では、テーマ理解や必要とされるインプットが不足状態のまま意見文をまとめることもあるでしょう。言い換えれば、テーマを論じるための前提力を欠いたまま論述させてしまうケースであり、知識や事実を学んだ上で取り組ませることはいつもできることではありません。その点ICTを活用して、動機づけから発問までを仕込んでおくことさえできれば、生徒は自身の活動を通じてかなりの情報量を用いることができます。あとは発問について、生徒が能動的であり続けられる分量に気をつけ、作業で手いっぱいにならないようにしてやることです。日々試行錯誤ではありますが、Chromebook を使う学習に関するアンケート結果では、7割の生徒が肯定的かつ前提力の向上に結びつく活動を実感していることがわかります。ICT操作の段階で手いっぱいになる生徒を予め想定しておき、声掛けをしながら授業展開できれば、別テーマでの学習も成立させることができるでしょう。

『国語教室』第112号より転載

このコーナーでは、高校国語の教材を使った活動的な授業実践、指導案の紹介をしています。自分が教えているあの教材を、他の先生はどのように教えているのだろう、いつもと違った手法を取り入れてみたい、という先生方のお役に立つような、活動的で「教室が活発になる」授業の実践が見つかります!

詳しくはこちら

一覧に戻る