詩の教室へようこそ

第6回 言葉を真ん中に置くようにして

和合亮一

- 2023.04.11

◆言葉そのものを

国際芸術祭「あいち2022」が昨年の夏に開催となりました。

3年に一度の周期で開催されている愛知県を主体とした国内最大規模の国際芸術祭です。前回の名称は「あいちトリエンナーレ」。ご存じの方も多いのではないでしょうか。今回、この芸術祭に出展作家として参加しませんか、と声をかけていただきました。

これまでも国内でのアートフェスティバルや文学館の企画展の展示などに参加させていただいたことはありました。だから全く経験がなかったというわけではなかったのですが、これほどの規模の芸術祭の参加については、文学の人間でよいのかという驚きを禁じ得ませんでした。とまどい、悩んだ末に、「和合さんの詩の世界を形にしていく方法を、キュレーターやスタッフのみなさんと一緒にまずはあれこれ考えてみましょう」、というお誘いを受けることにしたのでした。

展示スペースとして、美術館の横12メートル、縦6メートルの巨大な壁面をいただけることになりました。呆気に取られてしまうような広さです。

まずは展示のアイディア出しです。日頃の数冊の創作用のノートに新しい1冊を加えて、発想をメモすることから始めました。全く違う畑を耕すつもりで、浮かんできたイメージを自由に書き連ね、定期的に開かれるオンライン上の打ち合わせの折に意見を出し合う、ということを重ねました。

例えば、詩を板に記して上からたくさん吊るしていくとか、暗い室内に設置された電光掲示板に映し出された詩が光っては消えていくとか、巨大な和紙に手書きで記した文字を日替わりで展示していくとか…。

何回かこちらから企画を提案し、スタッフのみなさんからもアイディアをいただきました。しかし、斬新であろうとすればするほど、実は誰でも考えつくことかもしれない、という感想に帰着していくのでした。

ここで、アートディレクターの片岡真実さん(現森美術館館長)のアドバイスがありました。

今回の芸術祭のテーマは「STILL ALIVE」。日本のみならず、世界各地で起きている震災やパンデミックを経験した後の、これからの暮らしのありかを、アートの力で見据えていきたい。奇抜さや実験的な見せ方に凝るのではなく、シンプルに、「何を見せるか」に的を絞るべきではないか…。和合さんがこれまで震災やコロナ禍をテーマに書いてきた言葉を様々に何かで飾るのではなく、言葉そのものを見せていく展示をするのはどうか。

東日本大震災から十数年の歳月となりますが、ツイッターにずっと詩を書き続けてきました。月日が過ぎていくなかで、しだいに震災の内容のみならず、コロナ禍の日々への思いや、ロシア侵攻下のなかで作品を負けずに作り続けているウクライナのアーティストとの往復書簡なども、アップしてきました。「今回の芸術祭では、そもそもアートとは何かを探してみたい」と何度も会議で語った私に、片岡さんは、「今までの活動そのものがアートである」という助言もくださいました。和合さんの活動そのものを見せていきましょう…、と。

具体的には、二つの取り組みの計画がまとまりました。

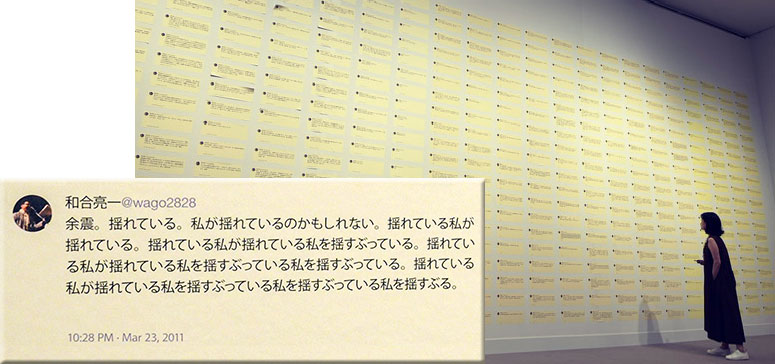

一つは、私の十数年分のツイートの詩を600篇に厳選し、画面上のデザインのままに印刷した600枚の長方形のシールを作成し、それを壁に規則的に貼りつけるという内容です。

そこには、ツイートの言葉だけでなく日時まではっきりと記されることになります。こつこつと壁面へと並べていくことで、一つ一つが日付と時間まで細かく記された記録として提示されていくことになる。それを見る側は、書かれた内容と同時に時間と歳月も把握していく。そうした過程をも含めて展示することで、受け手は、詩句を「読む」と同時に客観的に「見る」ことにもなっていくのではないだろうか…、と。

企画から1年後、実際に完成した展示を初めて眺めた折に、深く実感できました。歳月の多様さとボリュームを、整然と並べられたこれらのシールが、その全体で表そうとしている、と。びっしりと貼られた迫力を前にして、なるほど、まずは書き記したという事実そのものが、全体から伝わってくることが第一なのだ、と気づかされました。

そしてもう一つは、リアルというよりはオンラインということになるのでしょうか…。ツイッター上で「#愛の礫」というハッシュタグ(#)を付した詩の投稿を呼びかけるイベントです。

過去のツイートの展示という「これまで」の時間へと向けられた企画に対して、書かれたばかりのリアルタイムの詩を広くたくさんの方々から集めるという、現在へと向けられたプラットフォームを設定する試みです(ちなみに「愛」は「愛知」の一文字をお借りしました)。それを展示会場に設置された大きなモニターで公開することになりました。不特定多数のフレーズが、そのままモニターにも、ツイッターのタイムライン上にも流れていくという仕組みです。

手探り状態で始まりましたが、会期中に参加者がどんどん増えていき、最終日までに1万3千件もの詩の投稿がありました。詩を書いたことのない方々の参加が、特に多く見受けられました。

宮沢賢治は「生活そのものが芸術だ」とよく語っていましたが、正にそれを思わせるような、とても親しみやすい作品と出会えた印象があります。そうした日々の呟きが次々にアップされたのです。

詩という敷居が、ふとしたきっかけにより、ぐっと低くなっていく。それがSNS上でも実現できるのだということが実感できました。詩を真ん中にしたコミュニケーションのありかを様々に探していきたい私にとって、大きな収穫になりました。

◆目線を上にして

二つの展示を会場で実際に見て、リアルに体験・体感して、最初に感じたのは、お客さんという第三者と同時に作品を見つめる、あるいは見上げるという不思議な感覚でした。

なるほど、私たちは「読む」という行為をするとき、上の方を見上げるということはあまりありません。対象を前にして、水平から下のほうに目線を動かします。しかし、今回の展示の「読む」ならぬ「見る」という行為の場合、目線は水平あるいは上のほうを向くことになります。そのようにして、観客の方々と共に自分の詩行を見つめていると、みなさんの熱心な視線と呼吸とが、これまでに味わったことのない新鮮さと共に、まざまざと新しい輪郭を持って深く伝わってくるようでした。

あらためて、言葉の受けとめ方というものは多様なのだと深く感じました。本と私、書物と自分という関係の形は、もちろん国語教師として常に大事にしたいところでありますが、正に、目線を変えてみれば、文字とは意味である前に形であり、模様であり、記号なのだと気づかされました。そうしたものを無意識に受けとめながら、私たちは言葉のキャッチボールを重ねているんだなあと、シンプルに感動を覚えてしまいました。

ここで、先輩教師たちから教えられてきたことに行き着くのでした。いつも「板書がきちんとできなければ授業とは言えない」と熱く教えられてきましたが、それは、授業の中で目線を上にすることを生徒たちに求めるものだ、…と。板書とは、教科書というテキストから客観的にものの見方・考え方を整理して、授業の流れを総覧できるものなのだと、これまでにない形で実感したのでした。

視線の動きと感受や思考のありかとは、実はとても親密なものだとわかりました。原点に立ち返って、しっかりとした板書のプランを立ててみよう。展示会場の人混みの中で、教室を思い浮かべながら、深くうなずいている私がありました。

◆言葉の球音を響かせて

言葉のキャッチボールということをめぐって、ご紹介したいコンクールがあります。「ふくしまを十七字で奏でよう」です。(https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/sykaikyoiku470.html)

福島県教育庁主催の事業で、平成14年からスタートし、今年で21年目を迎えます。これまで累計で73万組、146万人の参加がありました。家族あるいは友人とペアを組んで、17文字のメッセージ(つまりは俳句形式です)を贈り合うという内容です。

「俳句」としてしまうと、ぐっと敷居が高くなってしまうので「十七文字」と呼び、広く募集されています(これもアイディアですね)。

小学生から中学生までが対象ですが、県内の数多くの小中学校が熱心に取り組んでいます。高校生たちは皆、これまでこのコンクールに参加してきた、言わばOB・OGです。私は昨年、このコンクールの審査をさせていただきました。

その中から、親子のユニークな作品をいくつか、ご紹介します。

さんかんび まだかまだかと ふりかえる 郡山市立芳賀小学校 2年 佐藤あけひ(子)

後ろ向く 我が娘に合図 前見てと 佐藤愛子(母)

「まだ子ども」「もう大人だし」使い分け 須賀川市立第三中学校 2年 斉藤希(子)

都合良く 甘えていばる お年頃 斉藤美紀子(母)

母の日に スマホ片手に キッチンへ 郡山市立守山中学校 1年 上遠野琴羽(子)

調理法 ググった履歴 見ないふり 上遠野葉子(母)

親子それぞれの親しい表情が目に映るかのようです。日常の一コマをとらえた言葉を真ん中に置くようにして、深く見つめ合うお互いのまなざしがあります。やりとりしている軽快な球音が、生き生きと聞こえてくるかのようです。そこに詩の味わいは自然と宿っていきます。

言葉という白球が何にも代え難い心の放物線を与えてくれるのだとあらためて教えられた思いがいたします。ぜひ17文字のボールと、それを受けとめるグローブを、教室というグランドで、皆で手にしてみてはいかがでしょうか。

『国語教室』第119号より転載

筆者プロフィール

和合亮一(わごう りょういち)

福島県立福島北高等学校教諭。第一詩集にて、中原中也賞、第四詩集にて晩翠賞受賞。2011年の東日本大震災で被災した際、twitterで「詩の礫」を発表し話題に。詩集となり、フランスにて詩集賞受賞(日本人初)。2019年、詩集『QQQ』で萩原朔太郎賞受賞。校歌、合唱曲作詞多数。

一覧に戻る