おくにことばの底力!

第11回 群馬の方言から 「もちどどめ」「うまどどめ」どっちが美味? ――祝!世界遺産 絹文化を育んだ養蚕のことば

新井小枝子

- 2020.02.01

2014年6月、「富岡製糸場と絹産業遺産群」がユネスコの世界文化遺産に登録されました。

絹の文化を発展させた近代化遺構に世界中から注目が集まり、大勢の観光客もつめかけています。

しかし、絹の文化を育んだのは、工場などの建物だけではありません。

養蚕、製糸、織物という絹産業の営みのすべてが絹の文化であり、そこには人びとの交わしあったことばも含まれます。

ことばによって、人びとは絹産業の世界を把握し、整理してきました。

ことばは、絹の文化を根底から支え、創造してきたといってもよいでしょう。

そこで今回は、「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界遺産登録に沸く群馬県のことばから、絹文化に関することば、すなわち、養蚕の方言を紹介します。

養蚕には桑が不可欠

養蚕とは蚕(写真1)という昆虫を育て、生糸のもととなる繭(写真2)を生産する産業です。蚕は大量の桑の葉を食べて成長します。したがって、養蚕の盛んな地域には桑がたくさん植えられています。

|

|

|

| 写真1 蚕(群馬県吾妻郡中之条町六合地区) | 写真2 繭(群馬県藤岡市) |

| 春には花(写真3)が咲き、初夏になると小果実(写真4)をつけます。桑の実です。群馬の子どもたちは、口のまわりや着ているものを真っ赤に染めては親や先生たちの叱責をかい、競って桑の実を頬張った経験をもちます。 | |

|

|

|

| 写真3 桑の花(群馬県藤岡市) | 写真4 桑の実(群馬県藤岡市) |

桑の実のことを群馬県では「どどめ」と呼びます。このユニークなことばの語源は、明らかになっていません。

民間語源的な解釈に、「土+留め」とする説があります。空っ風の吹く群馬県では、田畑の周りに桑を植えて、風で土が吹き飛ばされないようにしたからだというのです。興味深い説ではありますが、私は、もう少し別の側面からも考えてみなければならないと思っています。

群馬県方言の「どどめ」は、さらに複合語を造り出します。美味しいか不味いかによって呼びわけるのです。美味しい実は「もちどどめ」「おこわどどめ」「すいしょうどどめ」、不味い実は「うまどどめ」「いぬどどめ」「くそどどめ」。

美味しい実には、美味しい食べ物の代表である「餅」「おこわ(=赤飯)」や透き通って美しい「水晶」が付き、馬や犬でさえ見向きもしない不味い実には「馬」「犬」「糞」が付いているのです。「うまどどめ」「いぬどどめ」「くそどどめ」には、不覚にも不味い実を口にしてしまったときの悔しさがにじみます。

〈桑の実〉の方言いろいろ

桑の実の方言についての全国規模での研究は、柳田國男にはじまります[1]。それから80年以上たった2014年までの間には、4つの全国調査が行われています。

その中に、群馬県出身の詩人、伊藤信吉による桑の実の方言資料があります。昭和54(1979)年に調査されたものです。この方言資料の一部は雑誌に発表され[2]、未発表の部分は群馬県立土屋文明記念文学館所蔵「伊藤信吉資料」におさめられています。

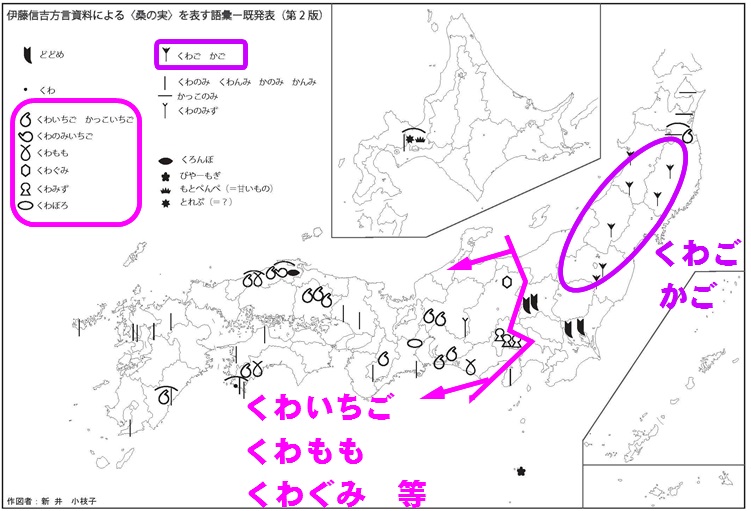

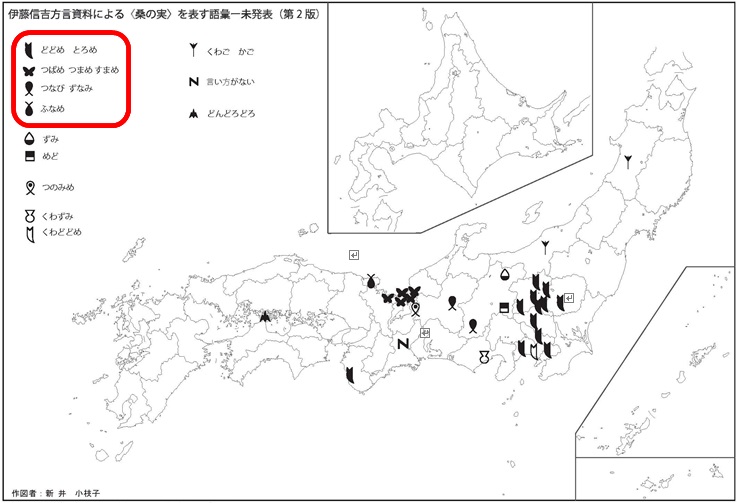

伊藤は明治39(1906)年に前橋市で生まれました。養蚕の風景の中で育った詩人です。養蚕を題材にした詩もたくさんあります。彼は桑の実をどう呼ぶかを全国的に調査し、全国の詩人たちから寄せられた方言語形の中から、「くわのみ」「くわいちご」「くわもも」「くわぐみ」「くわご」を中心に紹介しています。これらを地図化したものが図1です[3]。

図1 伊藤信吉の調査による〈桑の実〉の方言分布:エッセイにて発表済みの語形

「くわいちご」「くわもも」など、「-いちご」「-もも」「-ぐみ」を語形の後部にもつ名づけは、長野以西の西日本に広く分布しています。「くわご」は東北地方の語形です。伊藤自身は「どどめ」という単純語の地域で育ちましたから、複合語で桑の実を表す地域にはとりわけ興味をもったのでしょう。

この他にも、アイヌ語だとされる「もとぺんぺ」「とれぷ」、八丈島の「びやーもぎ」、愛媛県大三島の「どんどろどろ」といっためずらしい語形も紹介しています。

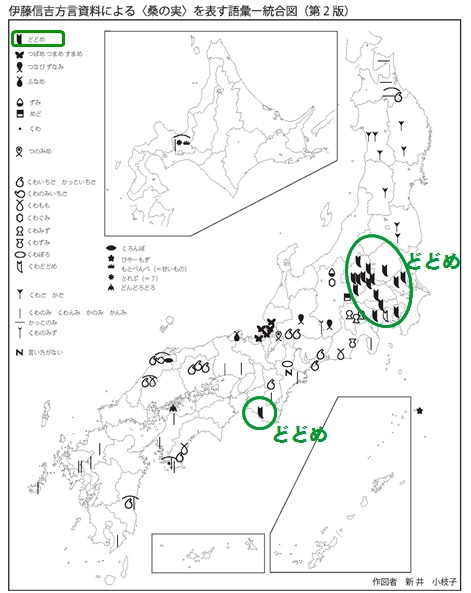

一方、土屋文明記念文学館所蔵の未発表の語形によって分布地図をつくってみると、図2のようになります。「どどめ」「つばめ」「ふなめ」などの単純語の分布する地域がわかります。

図2 伊藤信吉の調査による〈桑の実〉の方言分布:未発表の語形

(群馬県立土屋文明記念文学館所蔵「伊藤信吉方言資料」を使用して作図)

「どどめ」の分布のふしぎ

図1と図2を統合した方言地図が次の図3です。

図3 伊藤信吉の調査による〈桑の実〉の方言分布:既発表、未発表の語形を統合

「どどめ」の分布地域は、群馬県をはじめとする関東地方に分布しています。群馬県から、埼玉県、東京都、神奈川県と、絹が運搬された経路に一致します。そしてもう一つ、和歌山県にも「どどめ」があります。一見したところ、かつての都、京都を中心とした周圏的な分布にも見えます。

なぜ、このように隔たった地域に「どどめ」という同一語形が分布するのか、見る者の目を引きます。この分布の解釈は慎重に行いたいところですが、可能性の一つに次のようなことを考えておきたいと思います。

「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産の一つに、養蚕の指導教育機関「高山社」(群馬県藤岡市)があります。明治17(1884)年に設立された専門学校です。大正13(1924)年までの間に、全国各地から養蚕技術を学ぶ若者が集まりました。和歌山県からも61名の若者が勉強にきたという記録が残っています。

養蚕技術を学ぶときには、桑については必ず教わったはずですし、桑の実のことも話題になったでしょう。この当時、すでに高度な技術にまで発達していた桑の栽培において、桑の実は欠かすことのできない存在です。そうだとすれば、桑の栽培技術と共に「どどめ」という語が伝わる可能性は大いにあります。ただ、残念ながら、今の段階ではそれを断定するほどの材料がととのいません。

お蚕さんの国のことば

お蚕さんの国、群馬県には、「どどめ」のほかにも養蚕に根ざした方言がいろいろあります。

絹産業に欠かせない蚕のことを、群馬では、「おかいこさま(御蚕様)」「おこさん(御蚕さん)」「おかいこ(御蚕)」などと呼びます。蚕は小さな生きものですが、「お日さま」や「お月さん」と同じ格付けで、「さま」「さん」を付けて呼ぶのです。いかに人々が蚕を大切にしていたかがうかがえます。

繭をつくる直前まで成長した蚕のことを、「ずう」「ひきり、しきり(引き入り)」と呼びます。同じ蚕でも、もうすぐ大事な繭になるという段階を、特別の名づけを行って区別しているのです。

生業空間とことば

桑の実への名づけの背景には、桑を必要とする養蚕の営みがあります。親たちの営む養蚕という生業空間の中に、桑の実を頬張って、のどの渇きをいやす子どもたちの姿がたちあらわれてきます。群馬の桑の実を表す語は、親たちの生業空間と子どもたちの遊びの空間が、重なり合う時と場で育まれてきた方言であり、どこかなつかしい郷愁をいだかせます。

桑の実の方言を全国的に調査した伊藤信吉は、詩人ということばの匠でもありました。ことばへの鋭敏な感覚をもつ詩人を膨大な作業にかきたてるような魅力が、このことばにあったのでしょう。

これがおくにことばの底力!

ことばは人々の生活と密接に結びついて文化を支えています。世界遺産に登録を機に伝統的な文化を見直そうという気運の中、養蚕をめぐる語彙にも注目が集まり、方言の豊かさを見つめ直すきっかけとなることを願っています。その土地と生活に結びついたことばこそ、世界に誇れるたからものだといえましょう。

(2014年10月10日)

《注》

- [1]柳田國男「桑の実 音訛現象の考察 四」(『方言』第2巻 第1号 春陽堂、1932年)。

- [2] 伊藤信吉「桑の実・方言誌」(『俳句とエッセイ』6、7、8月号 牧羊社、1979)。その後、「桑の実は赤い 詩人たちの方言誌」『上州おたくら 私の方言詩集』(思潮社、1992)に収録。

- [3] 新井小枝子「伊藤信吉方言資料にみる〈桑の実〉の分布」『国文学研究』34号(群馬県立女子大学国語国文学会、2014)より。以下、図2、図3も同様。

著者プロフィール

新井小枝子(あらい さえこ)

群馬県生まれ。群馬県立女子大学准教授。主な著書に『絹のことば』(上毛新聞社、2012)、『養蚕語彙の文化言語学的研究』(ひつじ書房、2010)。日本の絹産業(養蚕、製糸、織物)に関することばを、絹文化の創造に欠かすことのできない重要な要素ととらえて調査研究中。

《参考図書》 |

|

|---|---|

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る