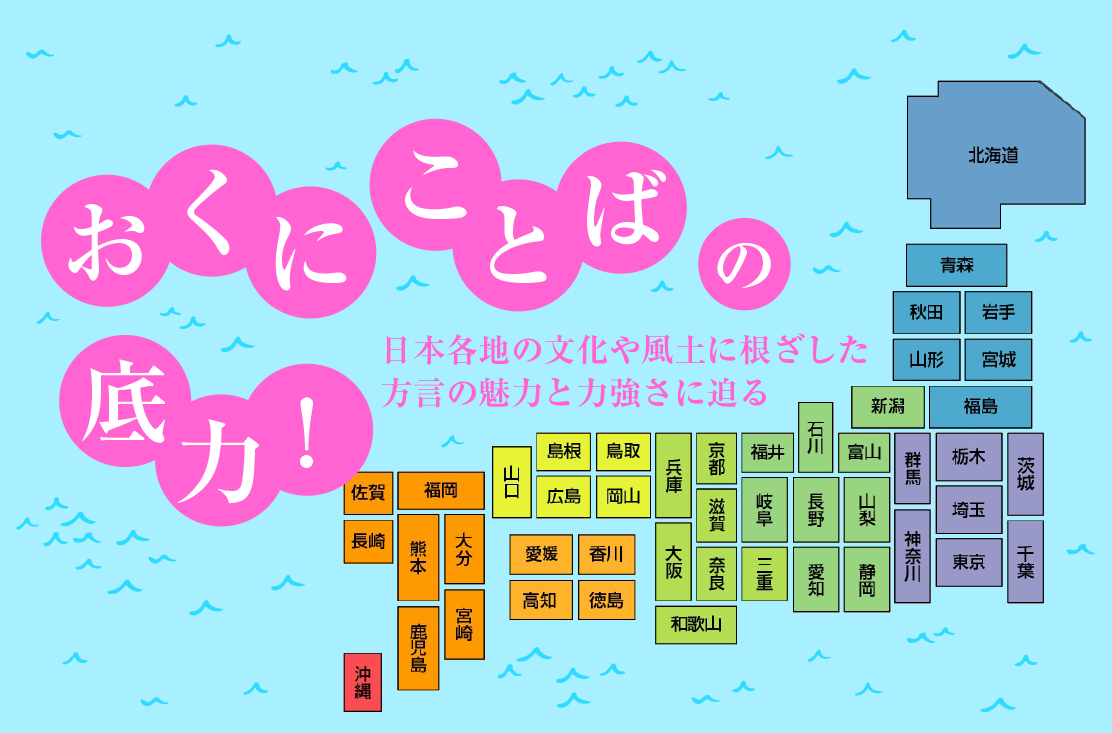

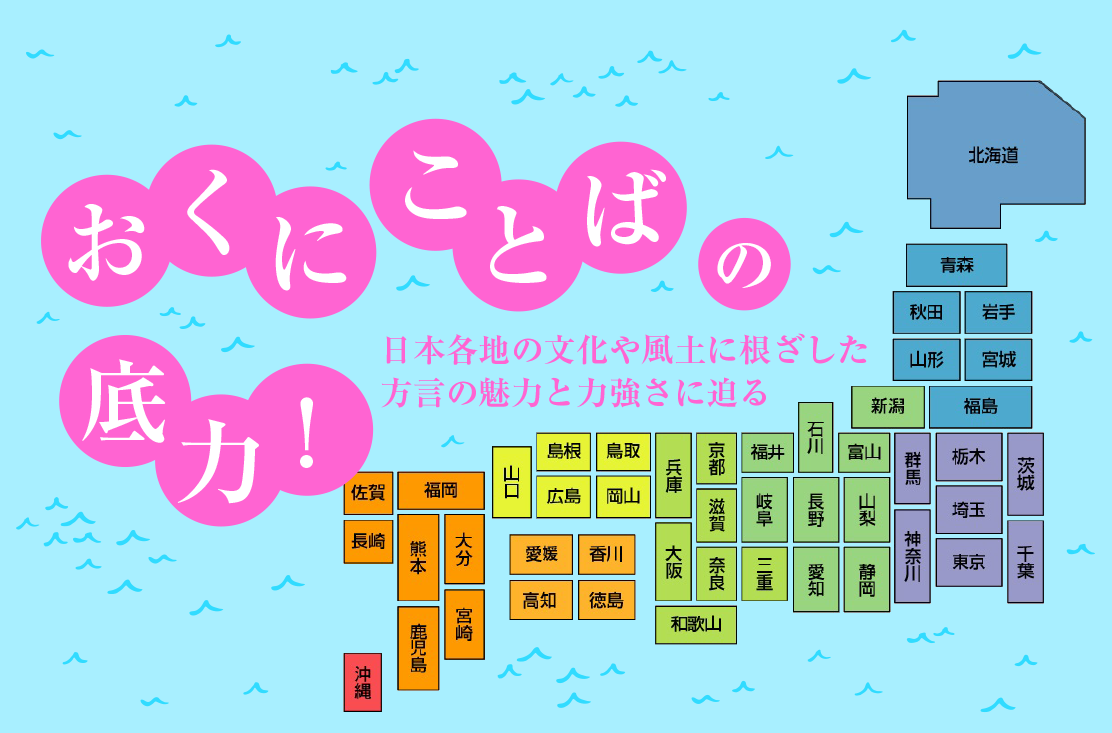

おくにことばの底力!

第10回 広島の方言から 大好きじゃった、広島県。 ――根強い人気の断定辞「じゃ」

友定賢治

- 2020.01.01

1 広島の断定辞「じゃ」

広島カープ、サンフレッチェ広島の応援席は広島弁が飛び交います。

「なに しょーるんなら。ばかたれ。」といった手荒いものから、

「そーじゃ、よーやった。」といったほめ言葉まで、聞いていて飽きることがありません。

子どもたちも有名選手を見つけては、「あっ、マエケン(前田健太投手)じゃ。」「あっ、ヒサト(佐藤寿人選手)じゃ。」

と大興奮です。

野球場だけでなく、広島では物事を言い切るときの文末表現、いわゆる断定辞としては、「じゃ」がよく使われ、街中いたるところで目にします。

このことは、広島を含む山陽地方や、広く西日本の方言について、さまざまな興味深い問題を考えさせてくれます。

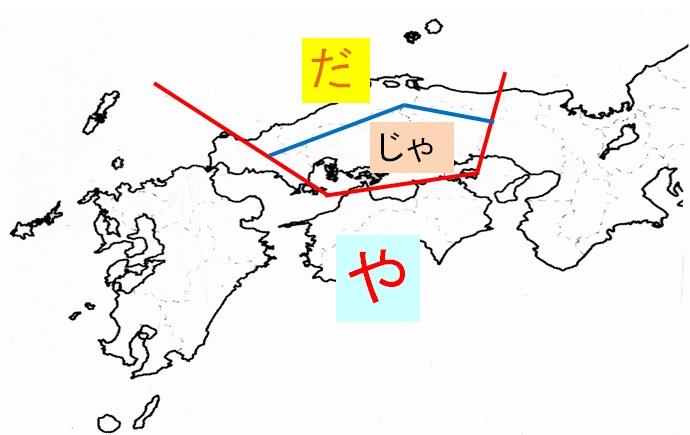

1960年前後に、全国2400地点で調査した、『日本言語地図1~6』(大蔵省印刷局)があります。日本の方言研究の誇るべき成果の一つで、大変に貴重な資料です。その中に、「今日はいい天気だ」の「だ」の部分をどう言うかを示した地図(Map46)があります。全国分布は、大きく、

東日本 「だ」

西日本 近畿・北陸…「や」

中国地方山陽側、四国、九州東部・南部…「じゃ」

山陰…「だ」

となっています。

『日本言語地図』の調査から、すでに50年以上が経過していますが、東日本の「だ」に目立った変化はみられません。ところが西日本は、大きな変化が生じており、四国、九州、中国西部(山口県西部)で、

じゃ → や

へ変わっているのです。この変化は、

dja → ja

と表すことができます。このような音の変化は、言語の自然な変化として一般によくあるものです。しかし、西日本の状況をみると、自然な変化というだけでは片づけることはできないようです。

- ・「じゃ」から「や」への変化が最初に生じたのが、中心地関西なので、その影響が周辺に及ぶと考えられること。

- ・にもかかわらず、西日本全域で「や」への変化が生じているのではなく、広島のように、「じゃ」が使い続けられている地域もあること。

などの理由からです。

2 「じゃ」から「や」へ

西日本ではもともと、断定辞は「じゃ」が使われていました。最初に「じゃ」から「や」への変化が生じたのは関西で、19世紀に始まったと思われます。江戸末期1860年頃の、一荷堂半水『穴さがし心の内そと』にある、

- 娘 「そしたらモフやめにするやろうか」

が文献の初出例とされますが、話し言葉では、それより早く、江戸時代半ばくらいには始まっていると考えられます。そして、『日本言語地図』の調査時(1960年頃)には、関西・北陸に「や」が広がっていることは、上記のとおりです。

その後は、四国、九州で「や」への変化が進み、中国地方西部(山口県西部)でも進んでいます。現在の様子の概略は、次のようになります。

3 広島市における断定辞使用の状況

学生に、「広島の代表的な方言は何か」と尋ねると、「じゃけー」「じゃ」などが上位に挙がってきます。最近使われるようになった言い回しにも、「じゃ」が含まれています。

- ○じゃけーさー、早よー やろーよ。

- ○明日は、絶対 雨じゃって。

などです。「じゃけー」は広島の伝統的方言、「さー」は共通語ですが、それを1文内で使っています。後の例は、共通語「雨だって」の「だ」を「じゃ」に変えたものです。

また、2001年、広島市内で断定辞使用状況に関する調査を実施しました。次はその結果です。数字は回答者数を示します。

質問:「あっ、雨だ。」の「だ」の部分をどういいますか。

| 年齢層 | や | やん | だ | じゃ |

|---|---|---|---|---|

| 60~ | 1 | 5 | 16 | |

| 40~50 | 1 | 5 | 17 | |

| 20~30 | 3 | 3 | 33 | |

| 10 | 2 | 2 | 12 | 60 |

質問:「明日は雨だろう。」の「だろう」の部分をどういいますか。

| 年齢層 | やろー | だろー | じゃろー |

|---|---|---|---|

| 60~ | 3 | 17 | |

| 40~50 | 1 | 3 | 19 |

| 20~30 | 2 | 11 | 32 |

| 10 | 5 | 12 | 63 |

この二つの質問で、どの世代も「じゃ」が圧倒的です。10代は高校生対象ですが、さらに下の小中学生、あるいは幼児でも、性別を問わず同様です。

このように、広島市方言では、「じゃ」の使用は今もきわめてさかんで、「や」へ変化する動きは認められません。ただ、次のように注目すべきものもあります。

質問:「きのうは雨だった。」の「だった」の部分をどういいますか。

| 年齢層 | やった | だった | じゃった |

|---|---|---|---|

| 60~ | 1 | 4 | 17 |

| 40~50 | 1 | 11 | 17 |

| 20~30 | 3 | 13 | 24 |

| 10 | 8 | 61 | 22 |

この質問では、20代までは「じゃった」が多いものの、10代では「だった」が多くなっています。これは共通語化として考えられるものでしょう。まとめると、

- ○強固な「じゃ」

~じゃ ~じゃろー ~じゃけー - ○「じゃ」 → 「だ」(共通語)

~だった ~だったら ~だって

となり、促音を含む語形は共通語化していますが、この理由は今のところわかっていません。

4 なぜ広島では「じゃ」が「や」に変化しないのか

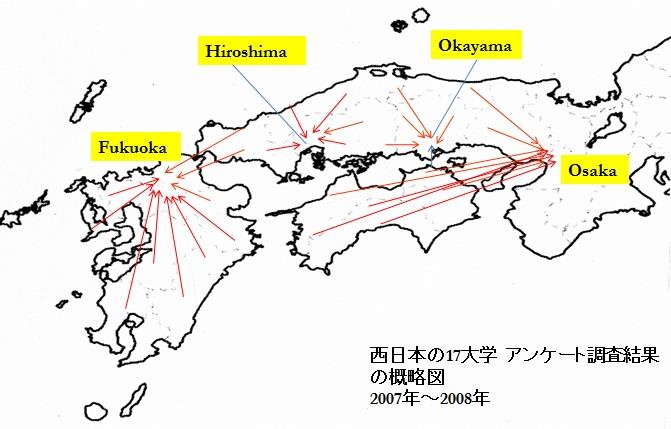

西日本(関西以西)出身の学生に、「近くの『大きな都市』はどこですか」という質問をしてみました。結果は次のとおりです(概略図)。矢印の出発点が当該学生の出身地を示し、矢印の先が回答した都市です。

言語の影響力もこれで理解できます。四国は大阪のことばの影響を強く受けるでしょうし、九州全域・山口西部は、福岡の影響が強いでしょう。四国で「や」への変化が進むのも関西の影響が強く、九州では、福岡で「や」が用いられていることが牽引力になっていると思います。もうひとつ注目したいのは、中国地方山陽側(岡山・広島)で大阪や博多に向いた線のないことです。これは当該地域で「や」への変化が進まない理由の一つと考えられます。

次に、リクルート社が行った、自分の県の何に愛着を感じるかという調査結果をみてみましょう[3]。広島県の場合、「方言・なまり」が44%で第1位です。方言に対する愛着度の全国平均は24.1%だったとあるので、広島県はかなり高い数値と言えます。

■広島県

| 順位 | 内容 | % |

|---|---|---|

| 1 | 方言・なまり | 44.0% |

| 2 | 気候が良い | 34.0% |

| 3 | 野球球団・サッカーチームなどのクラブチーム | 33.0% |

| 4 | 海の幸 | 30.0% |

| 4 | 郷土料理・ご当地グルメ | 30.0% |

次のコメントは、サッカー選手のブログへの女子中学生の書き込みです。これを見ても、若者が好んで方言を使っていることがわかります。

広島大好き★★サンフレ大好き~!!毎日このブログ見てまーす★☆広島弁いいですよね~!私は広島県の廿日市市に住んでいます☆私は今、中2なんですが、結構広島弁使ってマス!普通に友達とメールとか手紙書くときも、ぢゃけんとかぢゃけーとか使いマスよ!

2009年01月07日(水) 投稿者:めぐみ

http://mr-makino.com/diary/20090105_2.shtml

このように、方言に対する愛着が若い世代にも浸透していることが、「じゃ」の人気を支えていると言えそうです。

5 まとめ

広島市方言においては、断定辞「じゃ」の使用が相変わらずさかんで、一部共通語「だ」への変化が若い世代で認められるものの、西日本各地で進行しつつある「や」への変化は、ほとんど生じていません。その理由は、次のようにまとめられます。

- A 心理的要因

- ① 方言への愛着

- ② 東京(共通語)、関西(関西方言)からの距離感

- ③ 地方中核都市意識

- B 地理的・社会的要因

- ① 隣接地域(岡山県・山口県東部・山陰)に「や」がない

- ② 大都市(大阪・博多)の中間にある地域

今後、共通語「だ」になってしまうのか、あるいは「や」へ変化するのか、はたまた「じゃ」のまま変化しないのか、目が離せません。

これがおくにことばの底力!

西日本では断定辞として古くは「じゃ」が使われ、それが「や」に変化していきました。ところが、中国地方山陽側では、広島市を中心に根強く「じゃ」が使われています。この背景には、方言への愛着や、大都市の中間にあるという地理的条件があると考えられます。ことばの変化は、一律ではなく、心理的要因や地理的要因などさまざまな条件に左右されるのです。

(2014年8月11日)

《注》

- [1] おかえりPerfume 「泣ける!広島県」

- [2] ニュースサイト「ナタリー」音楽ナタリー2014年7月22日より

- [3] リクルート社 インターネットでのアンケート調査。

広島県回答者 100人

年齢:20歳~69歳

調査時期:2009年11月~12月

著者プロフィール

友定賢治(ともさだ けんじ)

岡山県生まれ。県立広島大学名誉教授。主な著書に、『関西方言の広がりとコミュニケーションの行方』(共著 和泉書院 2006)、『日本のことばシリーズ 島根県のことば』(共著 明治書院、2008)、『地方別方言語源辞典』(共著 東京堂 2005)、『育児語彙の開く世界』(和泉書院 2005)などがある。

《参考図書》 |

||

|---|---|---|

参考文献

- ・友定賢治(1998)「断定辞使用のゆれ―広島方言の場合―」『国語語彙史の研究』17 和泉書院

- ・陣内正敬・友定賢治(2005)『関西方言の広がりとコミュニケーションの行方』和泉書院

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る