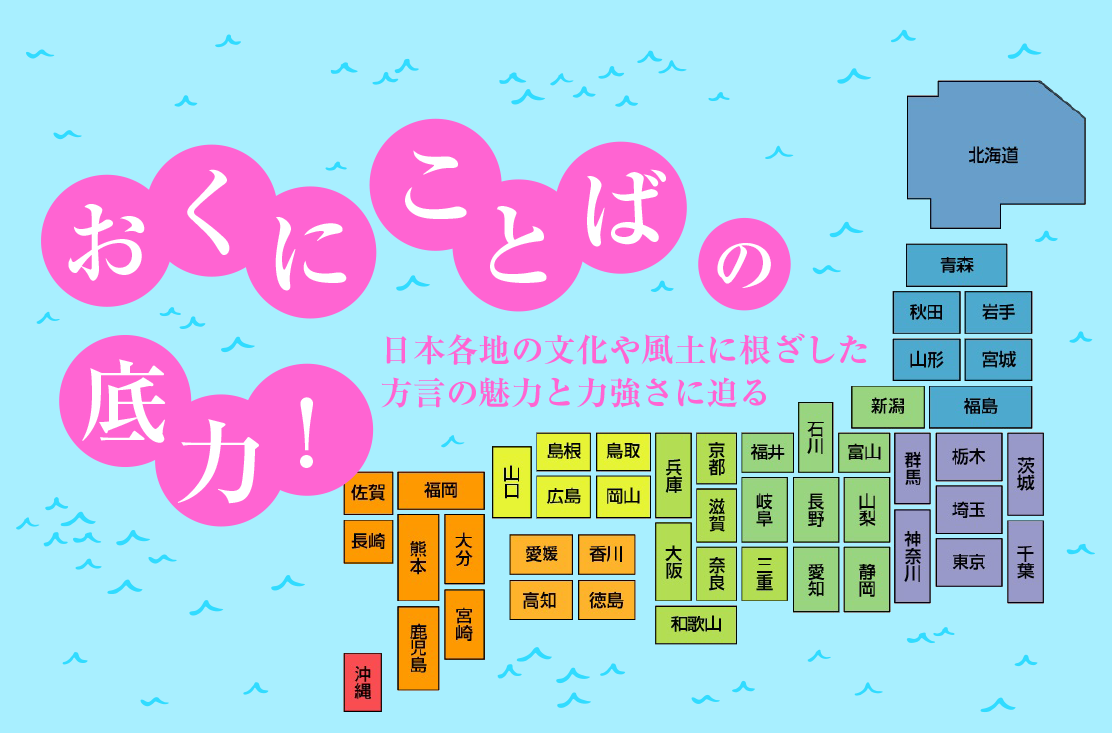

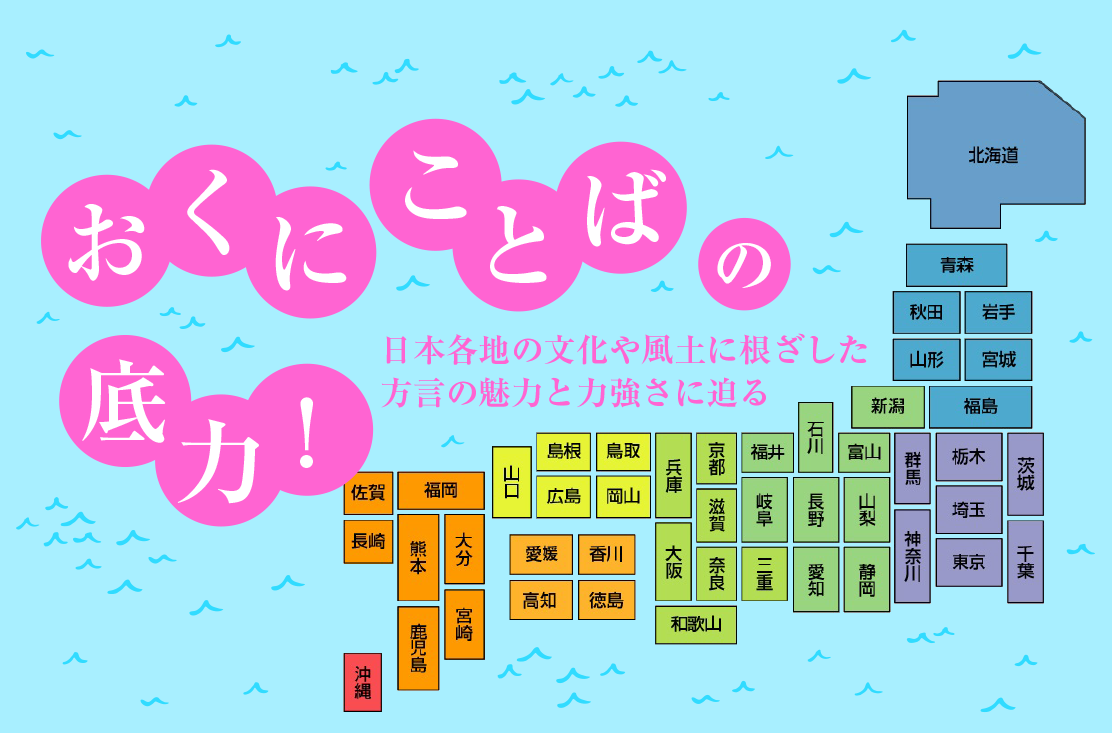

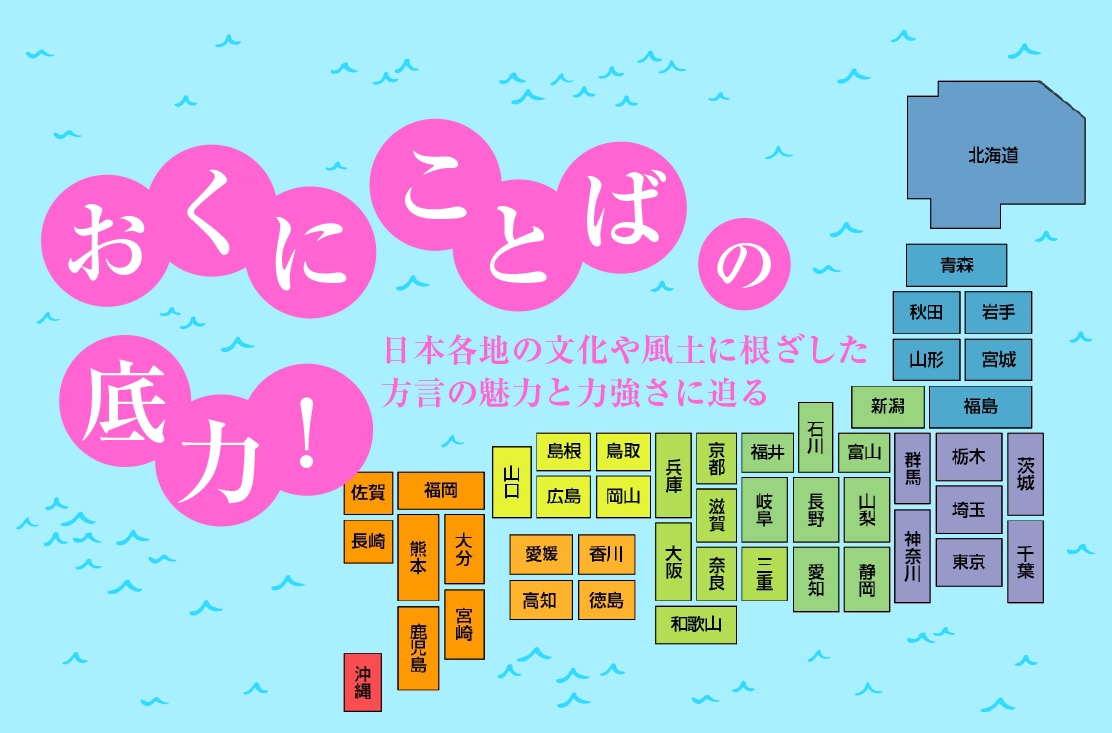

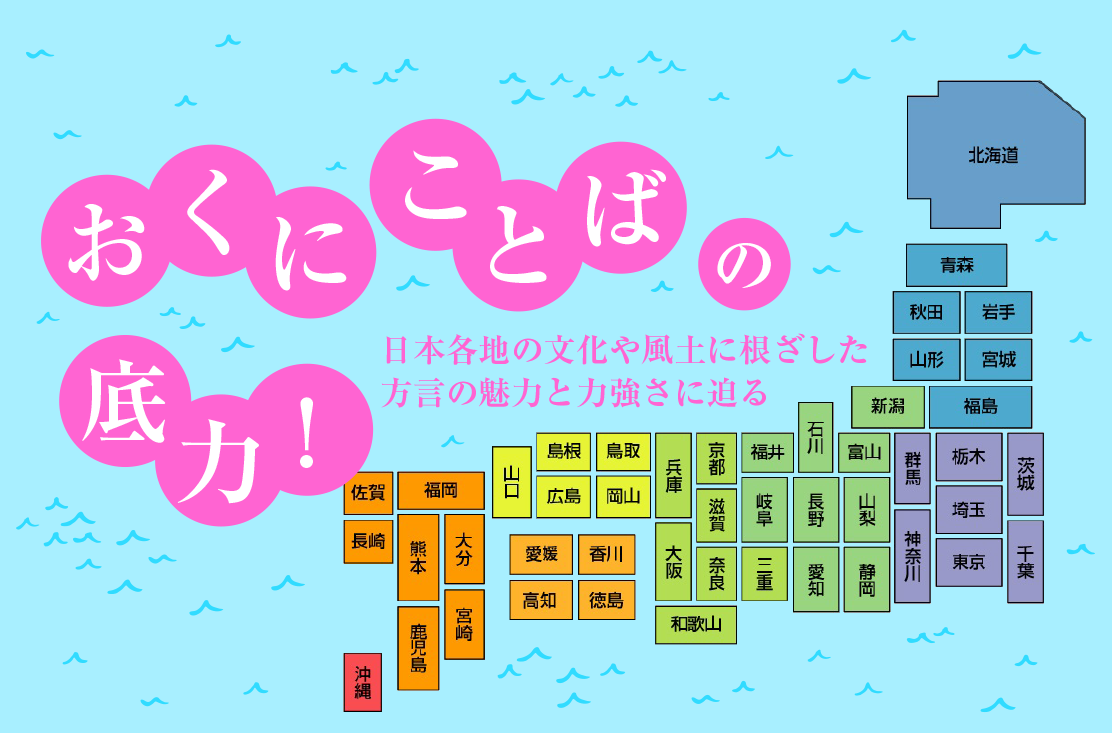

おくにことばの底力!

第8回 四国地方の方言より 四国のあいさつことば ――何ができよんな・たまるか・どちらいか・いんでこーわい…

岸江信介

- 2019.11.01

「何ができよんな」「どちらいか」「おみちよに」…。

これらは四国のあいさつことばです。その意味がわかるでしょうか。

今回はこのような、ちょっと聞いただけでは何か勘違いしてしまいそうな四国四県のあいさつことばを取り上げます。

四国のさまざまなあいさつことばが四国地方のどの地域で使われているのか、言語地図[1]とともに紹介したいと思います。

何ができよんな ―日中のあいさつ― <香川県>

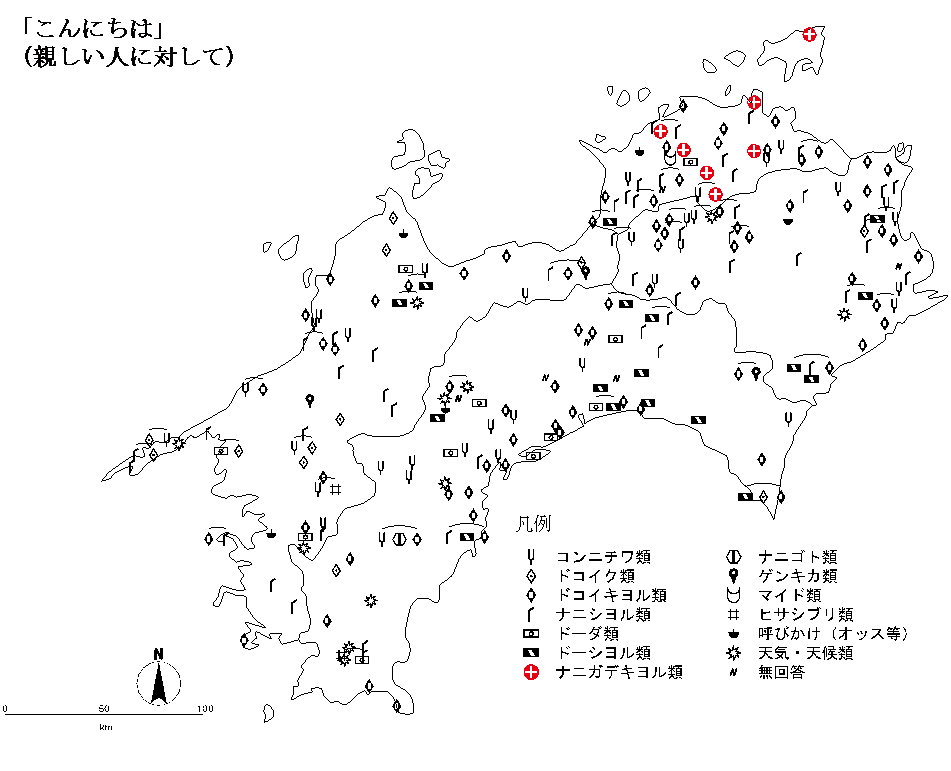

四国地方では、日中、親しい者同士が出会ったとき、ドコイキヨン(どこへ行くの?)とかナニシヨン(何しているの?)という言い方が各地で根付いています。しかし、香川県では図1にみられるように、ナニガデキヨン(何ができるの?)といったあいさつがよく聞かれます。

この表現は「こんにちは」にあたる日中のあいさつことばであり、「何か、作っているの?」「何かできるの?」といったような質問意図が特にあるわけではありません。「こんにちは」という日中のあいさつにすぎないのです。

地元の方ならともかく他県の人がいきなりこのようなことばであいさつされると、どう答えていいのか、迷ってしまいますね。

図1 「こんにちは」(親しい人に対して)

たまるか―感謝のことば―<高知県>

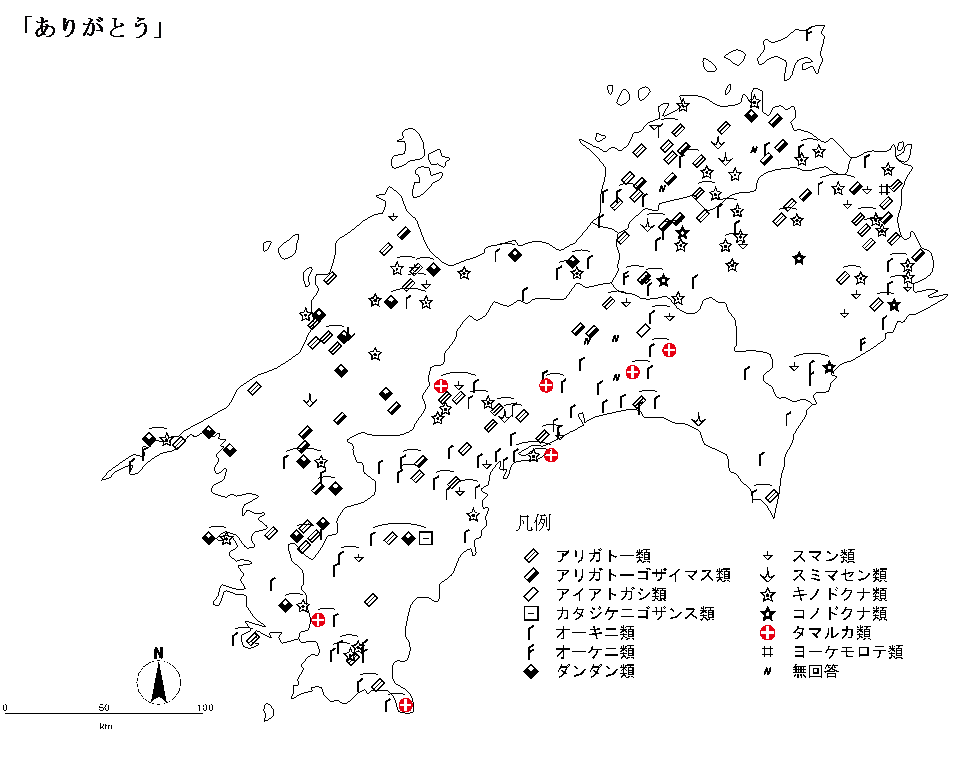

感謝を表すことばは、四国全域でアリガトーやオーキニが使われますが、このほかに愛媛県でダンダン、香川・徳島を中心としてキノドクナといった表現が用いられます。キノドクナは相手に気を遣わせて申し訳ないという気持ちを伝えた表現であり、感謝の気持ちを表したものです。北陸でも同じように用いられ[連載第3回参照]、近畿地方をはさんで四国地方にも分布しています。現在では京都や大阪など中心した近畿地方では聞かれない表現なのですが、古い時代には近畿地方各地で使用されたものだと思われます。

また、高知では感謝を表すことばとして、タマルカ(タマルモンカ)があります。タマルカ(タマルモンカ)は、本来、感嘆したり恐縮したりしたときに使用されることばで、「耐えられない・ひどい・たいへんだ」といった意味もあるのですが、

〇まあタマリマスモンカ、こんな結構なものを頂いて

(土居重俊・浜田数義『高知県方言辞典』)

のように、「まあ、それはそれは」といった感謝の意を強めるような意味でも用いられるようです。またタマルカだけで感謝を表すようにもなっています。

図2 「ありがとう」

どちらいか―どういたしまして―<徳島県・香川県>

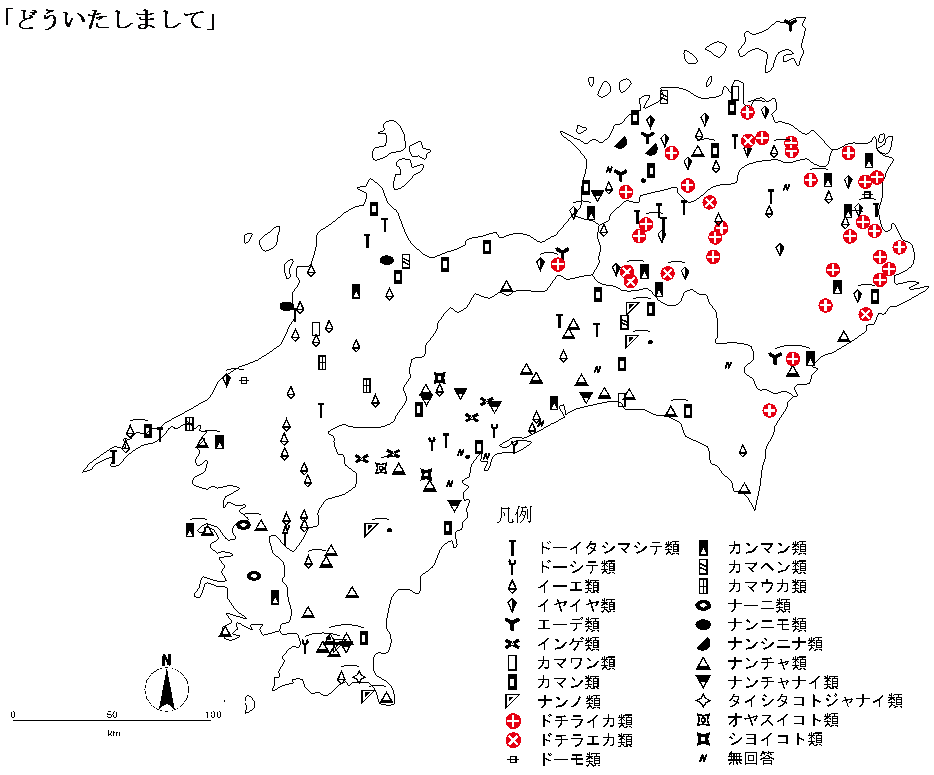

四国地方には、共通語の「どういたしまして」にあたることば、つまり、感謝のことばに対するお返しのことばが多くあります。四国各地でそれぞれ特色のある言い方を紹介しましょう。

例えば、図3によると、愛媛県ではイーエ、高知県ではナンチャ・ナンノなどがよく用いられます。一方、徳島県と香川県ではドチライカ(ドチラエカ)といった言い方がよく使用されます。

このドチライカ(ドチラエカ)は、実は旭川など北海道でも「どういたしまして」にあたる方言として知られています。北海道ではロシア語に由来することばではないかと思っている人もいるらしいのですが、このことばは徳島県や香川県から北海道へ入植した人たちが使っていた方言です。これがずっと残って、北海道の方言として定着しました。

感謝のことばを相手から述べられた時には「こちらこそ」がありますが、これはまさに「こちらこそ感謝を述べなければなりません」といったような謙虚な態度を表現しようとしたものです。ドチライカもこれとよく似ており、もともと「どちらに感謝されておられるのでしょうか(感謝のことばをかけられるのは私の方ではなく逆にこちらが感謝申し上げなくてはなりません)」といったような反語的な表現です。

なお、北海道では四国のことばだと思っている人はほとんどいないようです。その意味では北海道方言として新たに再生したといったほうがよいかもしれません。

図3 「どういたしまして」

いんでこーわい・おーきに・だんだん―さようなら―<愛媛県・高知県>

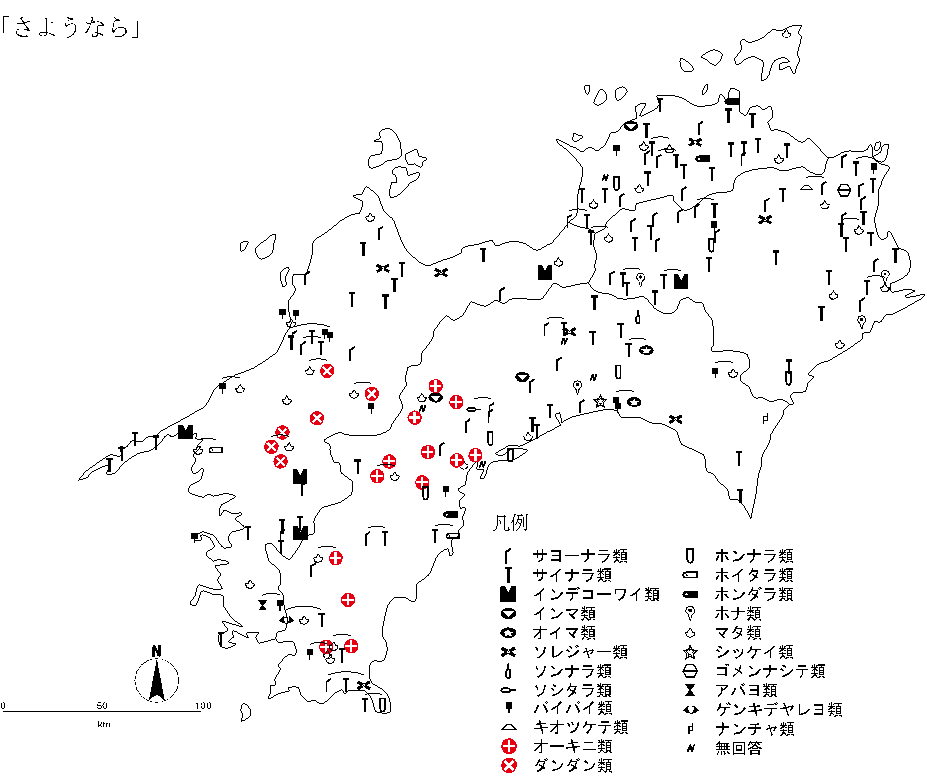

「さようなら」を表すことばも四国にはサヨーナラ、サイナラ、ホンナラなどをはじめ、多くの表現がみられます。

例えば、愛媛のインデコーワイという言い方は、「去(い)ぬ」すなわち、「帰る」という意味で用いられます。四国にはインデクルというような言い方もあって、「帰って、そのあとまたここに戻ってくる」というような意味に間違ってとらえられてしまいやすいのですが、インデコーワイもインデクルも「帰る」という意味で、再び戻ってくるという意味は含みません。

高知の「インマ」「オイマ」は「今」ということばで「さようなら」を表現したものです。共通語で「ただいま」というあいさつとは好対照の表現だといえましょう。

ところで、四国ではオーキニやダンダンは「感謝の意を表すことば」として用いられるのですが、愛媛県南部や高知県西部などの広い地域では感謝のことばとしてだけではなく、辞去の際のことば、すなわち「さようなら」の意味でも用いられています。「さようなら」を感謝のことばで表現することが慣習化した地域だといえましょう。

図4 「さようなら」

お大事に・おみちよに―お気をつけて―<四国四県>

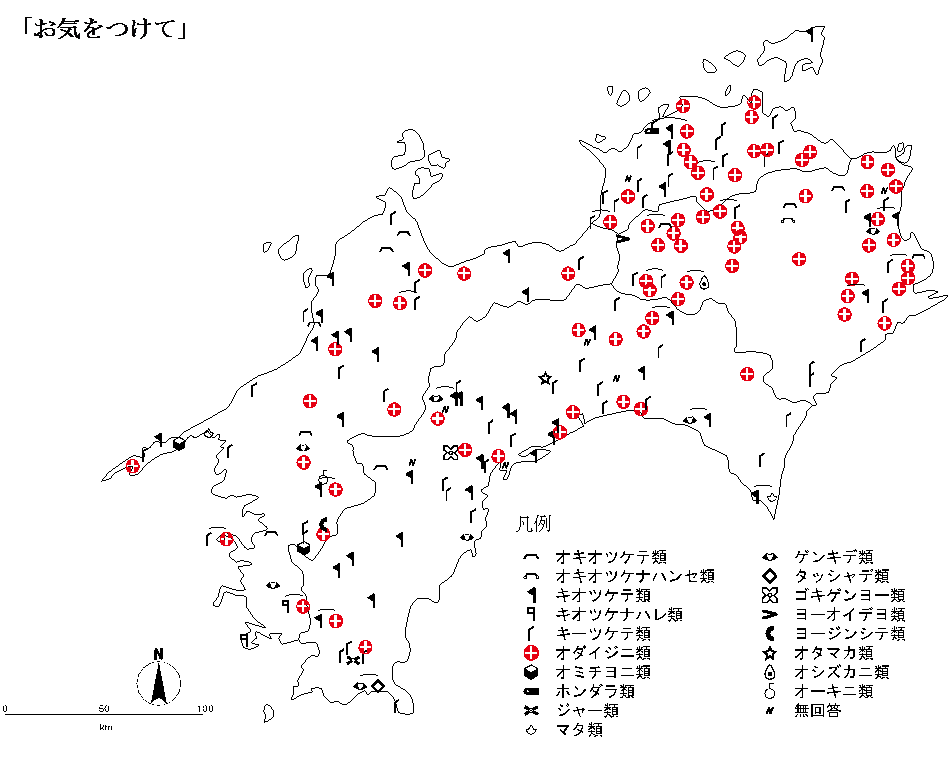

辞去の際、相手をねぎらうことば「お気をつけて」を四国地方では、図5で示したようにオダイジニというのが一般的です。共通語の場合には、健康を気遣う意味合いが強いので少し意味が異なります。山梨、長野、岐阜などでも、四国地方と共通した方言が残っていて、周圏分布しているものと思われます。

四国から離れた土地で同じように「お気をつけて」の意味で使われる方言にはオシズカニやオミチヨニなどがあります。四国地方でも徳島の祖谷(いや)地方だけでは、オシズカニが「お気をつけて」の意味で用いられています。「静かにしてください、あまり騒がないでください」という意味ではありません。同じような意味で使われる地域は、東北や北陸、近畿など全国に広く分布します。

一方、オミチヨニは、四国では愛媛県の伊方町や、同じく北宇和郡松野町で使用されます。これは「お道よく(お道良う)」ということをいったものであり、新潟県糸魚川地方で「お気をつけて」にあたる方言として用いられる、「オミチヨー」に通じることばといえます。

念入りに探せばこれらの地域以外にもオシズカニやオミチヨニといった表現が残されている地域があるかもしれません。これらの表現はきっと古き時代にあちこちで使用された、あいさつことばだったに違いありません。

図5 「お気をつけて」

これがおくにことばの底力!

四国地方のあいさつことばには、四国独特のことばのほか、東北地方や北陸地方など、遠く離れた土地のことばと共通するものが多くみられます。このような点から日本語のあいさつ表現の変化の軌跡を追うことも可能になるかもしれません。また、日本語方言のあいさつことばを解き明かす上で四国のあいさつことばは重要な位置にあるということもできます。

(2014年2月25日)

《注》

[1] 『四国方言地図』(岸江信介編、2011)より。(『大都市圏言語の影響による地域言語形成の研究都市圏』科研報告書所収)

著者プロフィール

岸江 信介(きしえ しんすけ)

三重県生まれ。徳島大学教授。主な著書に『これが九州方言の底力!』(共著、大修館書店、2009)、『大阪のことば地図』(共著、和泉書院、2009)、『中国•四国の方言-調べてみよう 暮らしのことば-』(共著、ゆまに書房、2003)、『応用社会言語学を学ぶ人のために』 (共著、世界思想社、2001)などがある。

《参考図書》 |

||

|---|---|---|

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る