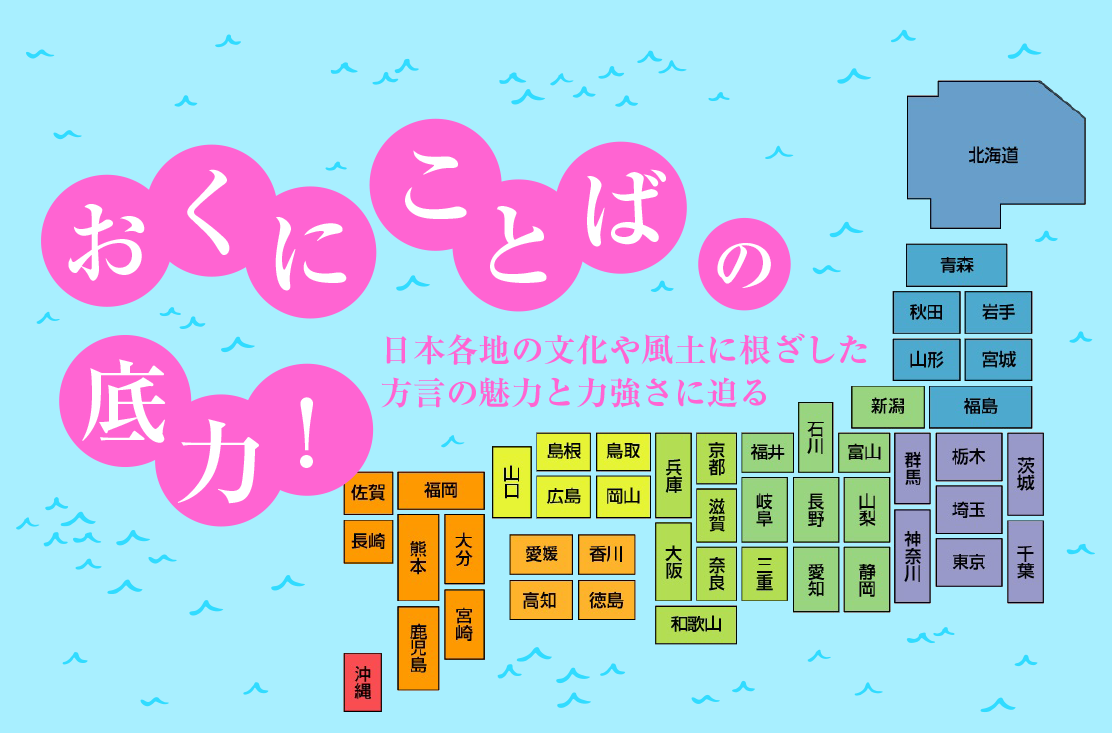

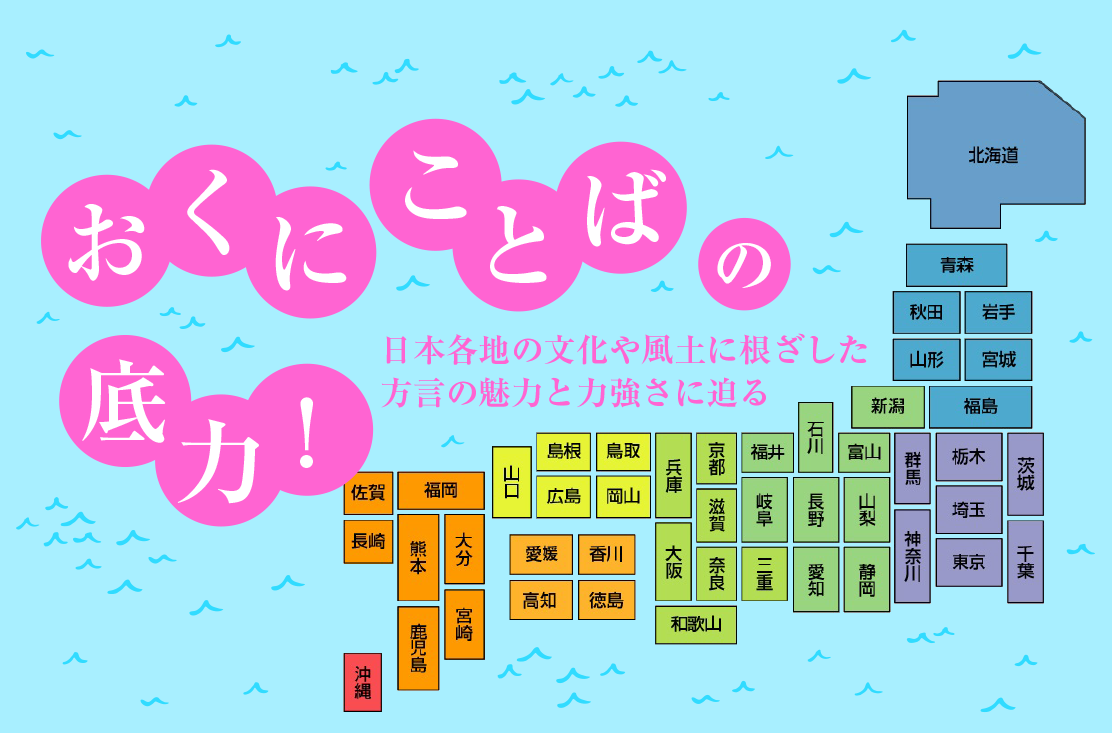

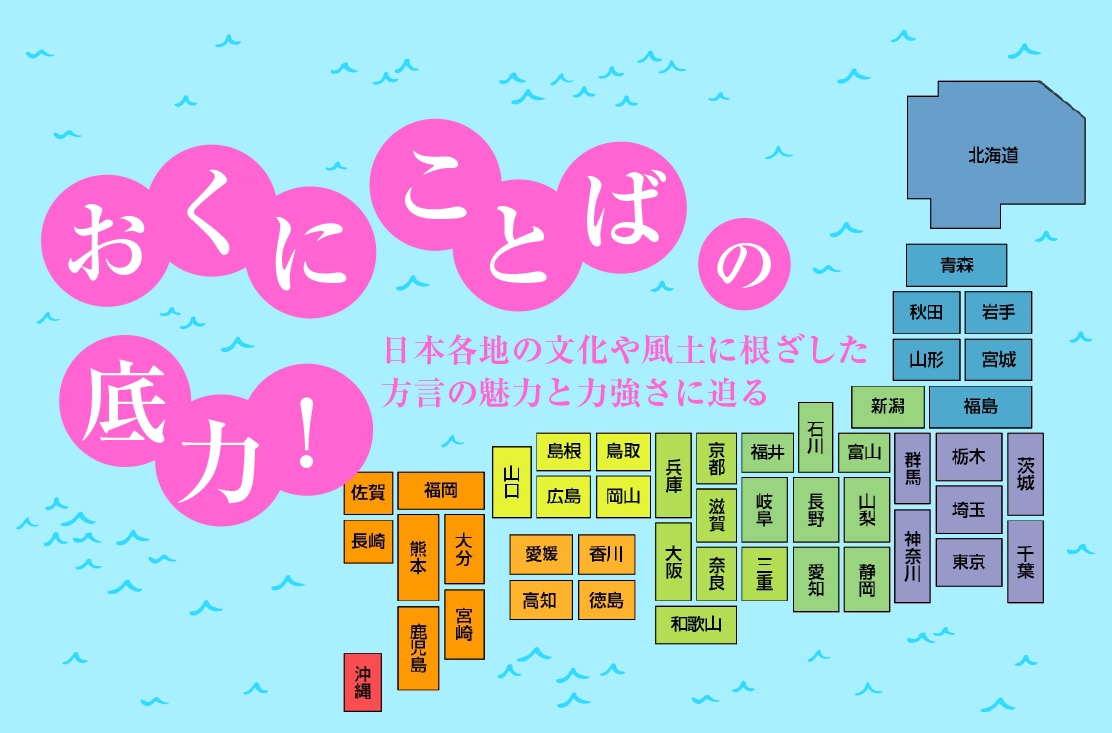

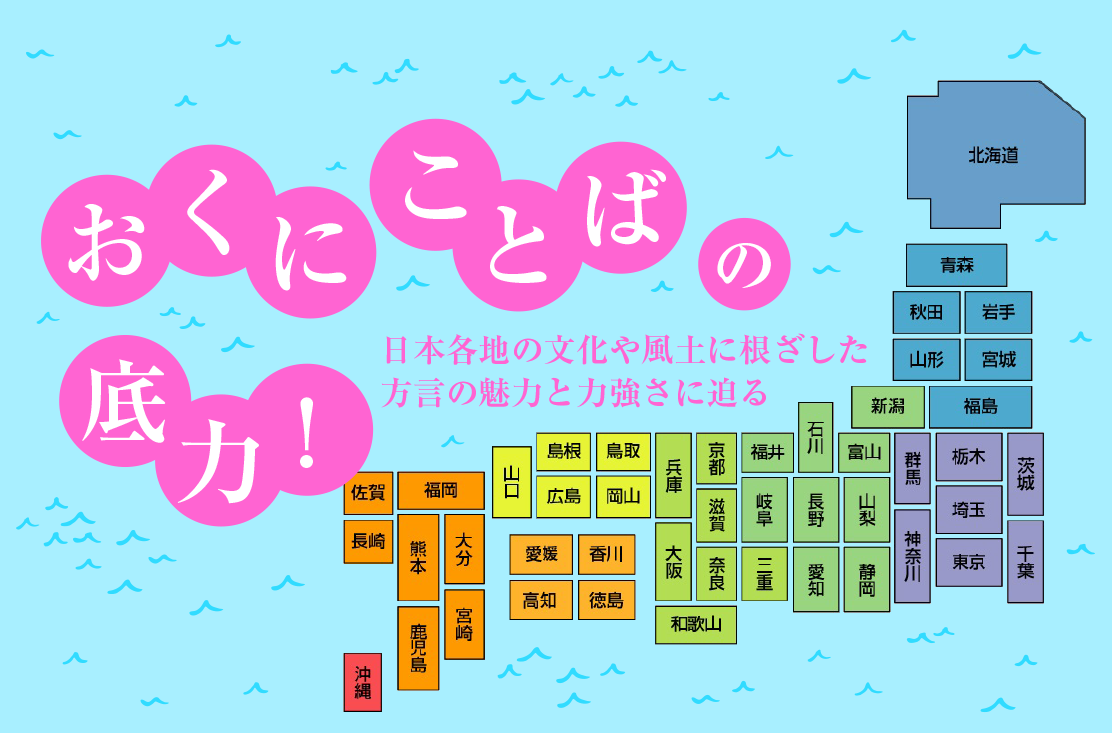

おくにことばの底力!

第7回 大分県の方言より 沈み橋 ――欄干のない、増水時には沈没する橋

日高貢一郎

- 2019.10.01

橋のある風景は、ロマンを感じさせ旅情を誘います。

その上を行き交う人々と自然とのかかわりに、思いを馳せるからかもしれません。

橋の名前のつけ方もいろいろ。全国にはさまざまな名前の橋があります。

今回はそのひとつ、水かさが増すと水面下に沈む橋の名前を取り上げます。

増水すると沈む橋

今年は、局地的な豪雨があちこちで発生し、たくさんの被害が出ました。

京都の観光名所・嵐山の桂川に架かる「渡月橋」が、台風18号による豪雨で橋のすぐ下まで水かさが増したことは、ニュースでも大きく報じられました。こういう場合を想定して、橋のすぐ上流に頑丈な「流木止め」と呼ばれる防御装置が7つ設けられていたので、濁流に乗って流されてきた材木などが橋脚に直接ぶつかるのを防ぎ、難を逃れたそうです。

台風や大雨などで川が増水すると、橋は激しい水流や流木などによって被害を受け、流されてしまうこともあります。それを防ぐために、増水すると水中に沈んでしまう、欄干のない橋が全国各地にあります。このような橋を何と呼ぶでしょうか。

沈む橋を何と呼ぶ?

“日本最後の清流”として全国的に有名になった高知県の四万十川にもこのような橋がたくさん架かっていますが、地元では「沈下橋(ちんかばし)」と言うそうです。文字どおり“(増水時には)水面下に沈む橋”の意味です。

四万十川にかかる佐田沈下橋(高知県)

『広辞苑』(第6版)は「ちんかきょう」という見出しを立て、「河川が増水したとき水没することを想定して作られた橋。欄干が無く、水面からの高さも低い。潜水橋。潜没橋。沈没橋。」と説明しています。

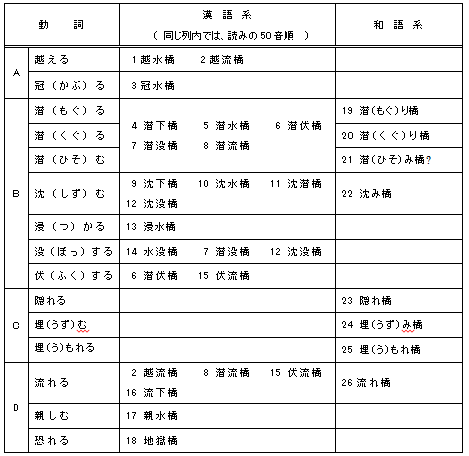

その他にも、全国各地で、地域によって「越流橋、冠水橋、地獄橋、親水橋、浸水橋、水没橋、潜流橋、…」などの漢語表現による名前や、「隠れ橋、流れ橋、潜り橋、…」などの和語による名前など、実にたくさんの呼び名があります。これまでに私が知り得た語形は全部で26に及び、それを表にすると、次のようになります。

- ①関連書やインターネットなどを活用して、この橋を表す語をできるだけ網羅的に集め、得られた全語形(26語)を、

「動詞の意味あい」と「語種(漢語系か和語系か)」に注目して分類したもの(《参考》参照)。 - ② 各語がどの地域・どの範囲で使われているか、その分布はまだ明らかではない。

- ③ 各語の「~橋」は、「~はし・ばし」と読むか、「~きょう」と読むかは、未確認。

- ④ 「21 潜み橋」は、「潜(しず)み橋」と読ませるつもりかもしれないので「?」をつけてある。

大分県の「沈み橋」

この橋を大分県では「沈み橋」と言っています。「しずみばし」とは、言い得て妙の、実にわかりやすい言い方です。写真は大分県日田市を流れる大山川に架かる橋ですが、この橋のたもとにはバス停があり、その名もずばり「沈(み)橋」と、そのまんまの名前です。

|

|

|

| 大分県日田市の「沈み橋」) | 「沈橋」バス亭) |

古き良き時代の置き土産

橋を架けるには多大な費用と労力が必要です。昔、橋にそれほど費用をかけられない場合には、最も効率的な架け方として、橋脚をしっかりした作りにし、人や自転車が通る路面は畳状に頑丈な木の板やコンクリート製の板を並べておきました。しかも欄干は作りません。欄干があると渡るときに安心感はありますが、増水時には流れてきた流木や塵やガラクタなどが欄干の間に溜まって流れを堰き止めることになり、橋にかかる水圧を増大させ、遂には橋そのものを壊す結果になりかねないからです。

かつては、こういう橋の幅はせいぜいリヤカーが1台通れるくらいでした。誰かが先に渡ろうとしていれば、もう1台はそれが渡り終わるまで待っていなければなりません。譲り合いの精神と、ゆっくりと待つだけの気持ちのゆとりが必要でした。牧歌的な古きよき時代が今に残した、置き土産のような橋です。

川の上流から橋を断面図として見てみると、人が渡る路面と橋脚だけなので、水に対する抵抗が最小限で済むような作りになっていることがわかります。万一、激しい濁流が橋を乗り越えるほどの水かさに達したときには、橋は頭を低くして水中に潜り、荒れ狂う川の怒りが治まるのをじ~っと耐えて、ひたすら待っています。

橋と水面との距離が近く、渡るとすぐ下を清流が流れて行きます。子どもたちは夏、橋の上から川に向かってダイビングして歓声を上げていますし、通勤・通学や買い物などの自転車が心地よい川風を受けながら往来しています。近くではのんびりと釣り糸を垂れているオジサンの姿も見られたりして、いかにもローカル色豊かな田園風景にぴったり。両岸に住む人々にとってなくてはならない、暮らしに密着した橋です。

「無抵抗主義」の知恵

「沈み橋」は、自然の力に逆らわない姿勢と合理的な考えに基づいて、経済効率を十分考えた作りになっています。水の力に逆らわない工夫、いわば自然に対して「無抵抗主義」とでも言うべきこの対応ぶりは、何と健気で賢い先人たちの暮らしの知恵でしょうか。

かつては木製の、小規模なものも多かったと思われますが、車社会になると、コンクリート製で、より丈夫で大きなものが求められるようになり、時代の流れに応じて変化してきました。

ただ、昨今は老朽化した橋は取り壊され、近くに橋脚を高くして幅を広げ、欄干も付けた、より頑丈で立派なものが作られるケースが多く、先人の知恵である水面下に沈む橋は、次第にその数を減らしているのが実情です。

「沈む橋」の共通語候補No.1は?

さて、「共通語」としてこの橋の呼び名を決めるとき、どの言い方がいちばん適切で、望ましいでしょうか?

考えるべき条件としては、第1に、そのものやことがらを正確に表現した言い方であること〔正確さ・適切さ〕、第2に、言いやすく書きやすくて、わかりやすいこと〔明瞭さ・明晰さ〕などが、特に重要でしょう。

すでにある各地の方言から適語を探すことが考えられますし(私はこれを外国から来た「外来語」に倣って、「内来語」と呼んだらどうかと言ったことがありますが)、もし、広く使われるには適切なものがないとか、どれも一長一短でどれかひとつに決めがたいという場合には、新しく作ることも考えられます。

この橋の場合、すでにこれだけたくさんの語が全国各地にあるわけですから、漢語表現での硬い命名よりも、和語による柔らかさとわかりやすさを活かした名前を採用したいものです。

これがおくにことばの底力!

増水したときに水面下に沈む橋は全国にあり、自然と共存してきた日本人の暮らしの知恵を今に伝えています。その呼び名も各地でさまざまですが、もし共通語を決めるとしたら、事物そのものが鮮明にイメージでき、語感も柔らかな大分県の「沈み橋」は、その最有力候補のひとつではないでしょうか。

(2013年12月10日)

著者プロフィール

日高 貢一郎(ひだか こういちろう)

宮崎県生まれ。大分大学名誉教授。主な著書に『大分方言30年の変容』(共著、明治書院、1996)、『方言の機能』(共著、岩波書店、2007)、『これが九州方言の底力!』(共著、大修館書店、2009)、『魅せる方言』(共著、三省堂、2013)などがある。

《参考図書》 |

|

|---|---|

《参考》

この橋については、柴田 武『生きている日本語』(講談社文庫、P.199)には「沈み橋」という題で大分県日田市の「沈み橋」のことが、また、上田篤『橋と日本人』(岩波新書、P.60)では「潜り橋」という題で、土木学会関西支部編『橋のなんでも小事典』(講談社ブルーバックス、P.90) には「潜水橋」、同『図解 橋の科学』(同、P.150)には「流れ橋、潜り橋、浮き橋」という題で取り上げられています。

また、大分県での実態については、河野忠『大分学・大分楽Ⅱ』(明石書店)所収の「『沈み橋王国』大分」に詳しい解説とその分布などが紹介されています。

なお、検索エンジンに表にあげたような語形を入れて検索すると、写真入りで全国各地の具体例が見られます。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る