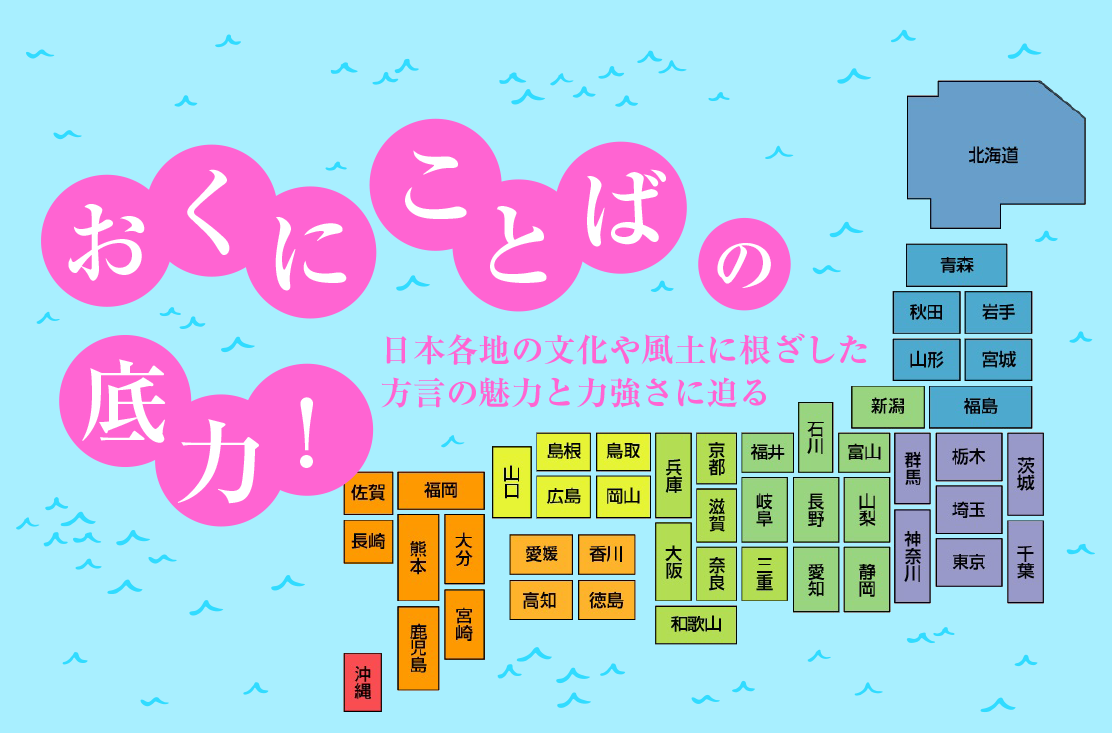

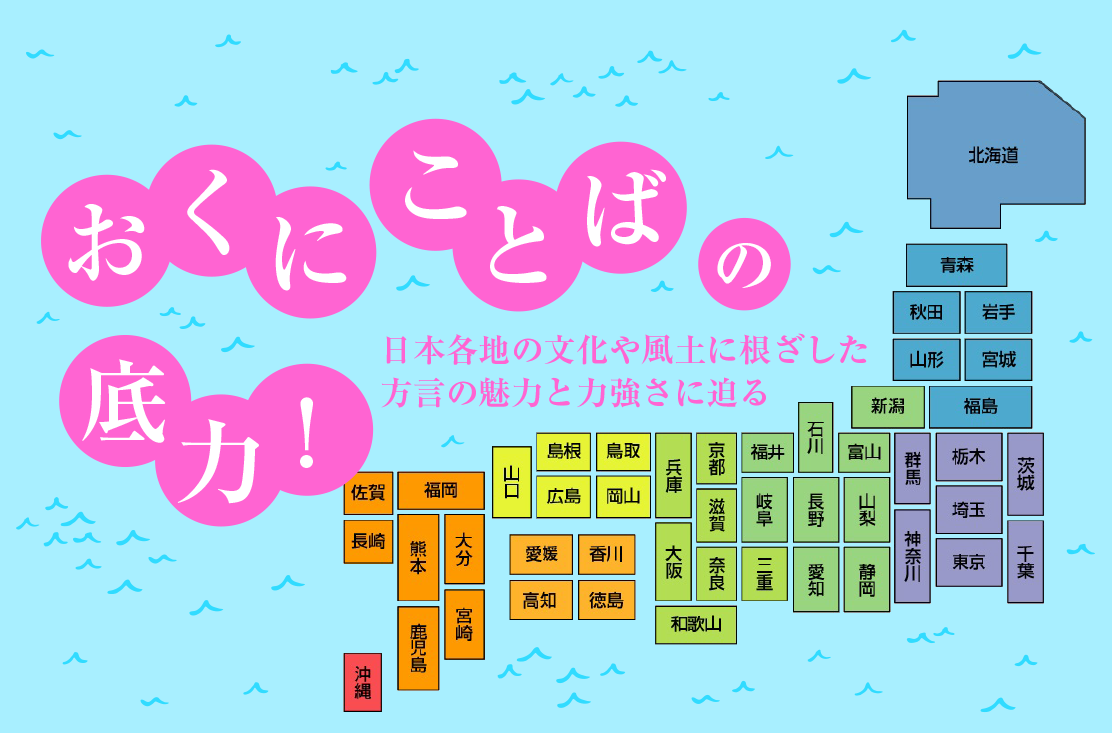

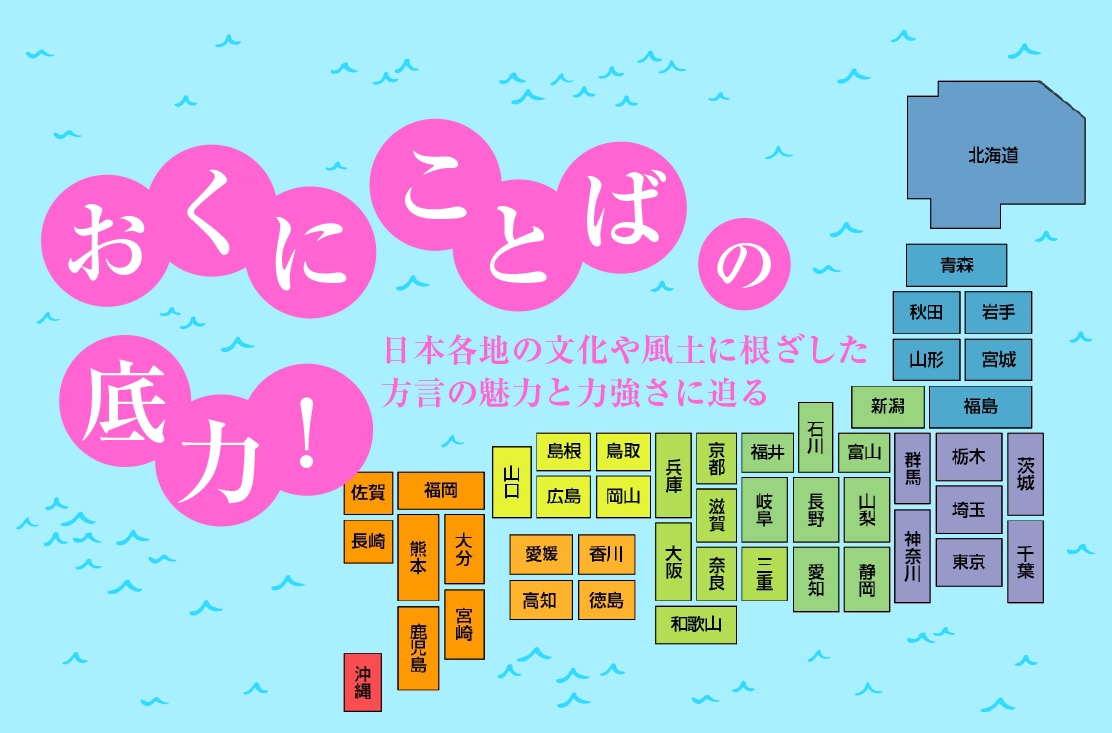

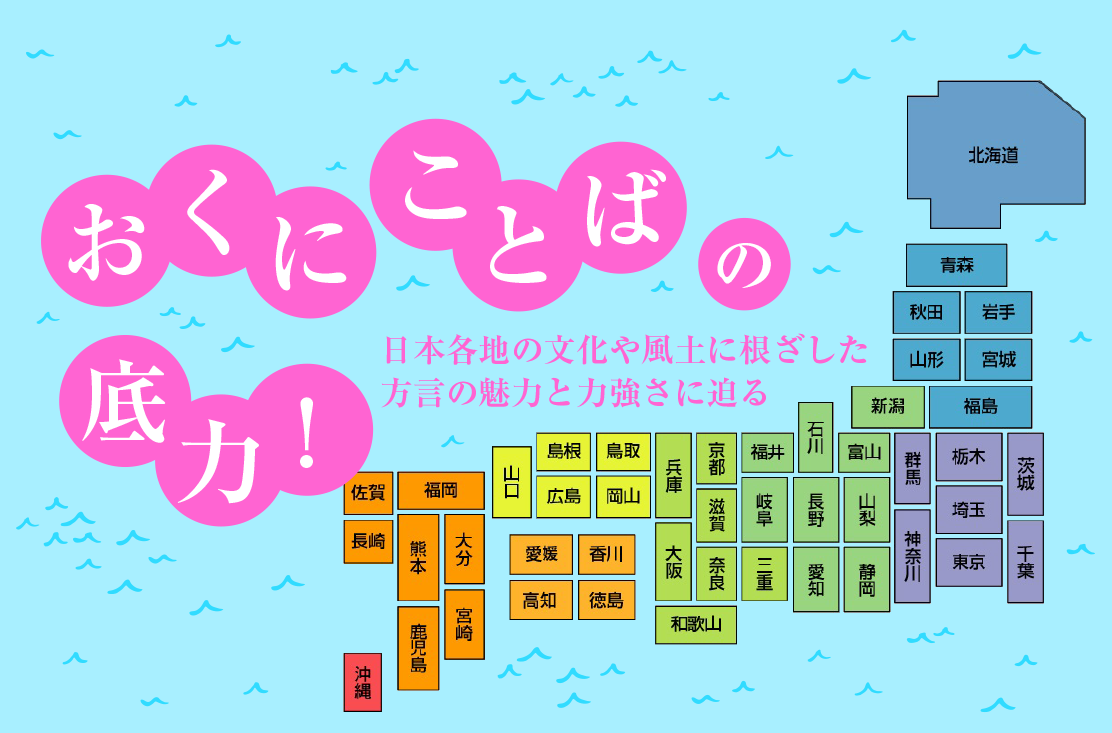

おくにことばの底力!

第6回 首都圏の方言より ズルコミ? ヨコハイリ? ――首都圏のことばの地域差

三井はるみ

- 2019.09.01

東京に方言があると思いますか?

べらんめえ調の下町ことば?

たしかにそれも地域方言のひとつです。

しかし、もっと日常的な、私たちの身のまわりにも、

方言はけっこう存在しています。

首都圏の若い世代の方言を探ってみましょう。

伝統方言は首都圏でも危機言語

現在、方言は全国的に衰退が進み、存続が危機的な状況にあると認識されています。首都圏地域のことばは、そのような動きと無縁のように思われがちですが、例外ではありません。首都圏はとりわけ人口の流動性が高いために、地域方言が保持される社会的基盤が弱く、地域のことばの存在意義が意識されることが少なく、過去60年の間に、都心部でも周辺部でもことばの地域色が急速に失われてきました。現在では、首都圏若年層のことばは全域ほぼ一様であり、むしろ個人差や場面差の方が大きいと捉えられています。

首都圏若年層の方言観

大学の授業などで、「東京に方言はあると思いますか?」と質問すると、「東京には方言はない」という回答が大方を占めます。一方、中には、「質問されるからには何かあるのでは?」と考えるのか、「寅さんのような下町のことばが東京の方言」、「流行語のような若者言葉が東京の方言」と答えを出してくれる人がいます。いずれも、「標準的」と目されている基準にはまらないという点で共通しており、首都圏の若い人たちの「方言観」を映しています。確かに、体系的観点の有無を置けば、前者は「地域方言」、後者は「社会方言」として、方言学・社会言語学のバリエーション研究の対象となっているものです。

首都圏の方言は「共通語の俗語」

実際には、首都圏若年層の日常のことばの中に方言的と言える要素がないわけではありません。「しちゃった」「しょっぱい」「おっこちる」「わかんない」などは、よく使われる語ですが、いずれも関東方言を基盤としています。改まった場では使われにくく、他地域と同様の基準であれば、「方言」として差し支えないものです。しかし首都圏の若い人たちにとって、これらはあくまでも「共通語」、あえて言えば「共通語の俗語」であり、「方言」とは意識されにくいようです(田中ゆかり 2010:467)[1])。首都圏広域で使用されるため、地域差がある(通じないことがある)という実感がないことも、この判断に影響していると思われます。

首都圏若年層のことばの地域差

ツマグロオオヨコバイ(バナナムシ)

それでは、現在の首都圏内の若年層のことばには地域差はないのでしょうか。国立国語研究所「首都圏言語」プロジェクトの調査結果から見てみます[2]。

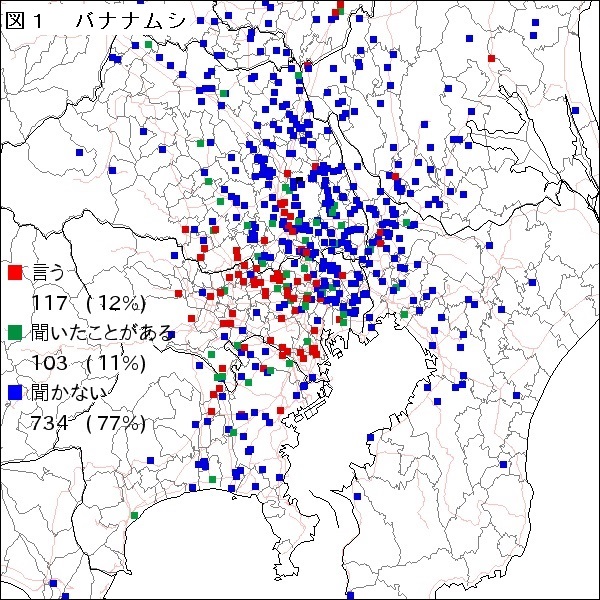

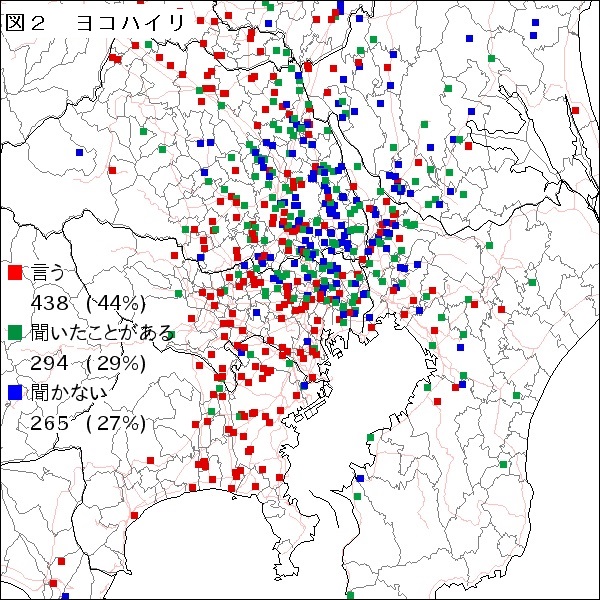

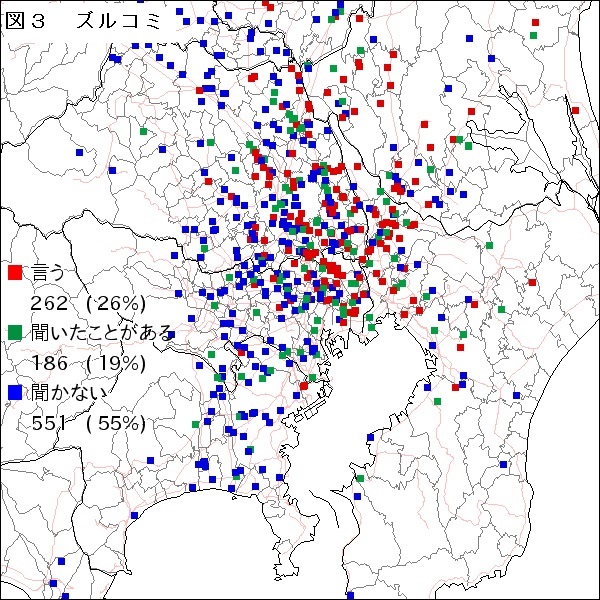

図1~図3は、2012年に実施した、首都圏8大学の学生を対象としたアンケート調査の結果です。それぞれの語の使用状況に関する回答を、回答者の生育地(大字レベル)にプロットして示しました。

図1の「バナナムシ」は、「ツマグロオオヨコバイ」という草むらなどに生息する黄色い1㎝くらいの虫に対する呼び名です。東京23区南西部から多摩地域という狭いエリアに分布しています。隣接する神奈川県北部、埼玉県南部にも鉄道路線沿いに広がりつつある様子がうかがえます。

図1 バナナムシ

図2の「ヨコハイリ」は、行列などに割り込むことをいう表現です。1986年の調査(井上史雄 1988)[3]では、神奈川県の若年層のみに使用されていましたが、現在では東京都に広がり、さらに首都圏北部にも及んでいます。ただし、東京23区北東部から埼玉県・千葉県・茨城県にかけての地域では、あまり使われていません。

図2 ヨコハイリ

図3の「ズルコミ」も、ヨコハイリと同じく、割り込むことをいう表現です。「ヨコハイリ」を使用しない東京23区北東部から連続する地域で主に使用されています。「ヨコハイリ」と「ズルコミ」は、首都圏内でちょうど相補分布の関係にあります。「ズルコミ」エリアが「ヨコハイリ」の進入を拒んでいるように見えます。

図3 ズルコミ

地域差の傾向

普段はほとんど気づくことがありませんが、首都圏の中に明瞭な地域差が存在することがわかります。しかもその地域差には傾向があり、東京23区内の北東部と南西部の間で分布に違いが見られます。ほかに、「定規」の意味の「センヒキ」、「歩いて」の意味の「アルッテ」、「~したことがある」という経験の意味の「~タトキアル」なども、北東部側で多く使用されており、同様の分布傾向を示します。23区北東部は広い意味での下町、南西部は広い意味での山の手とされることのある地域です。このような地域区分が、現代における首都圏若年層の言語の地域差の形成に何らかの役割を果たしているのか、興味の持たれるところです。

首都圏若年層のことばの地域差が提起するもの

現代の首都圏のように、人や情報の移動や流通が盛んではあっても、一人一人の個人の日常的な移動・接触の範囲は限定的なのであり、特に、主として話し言葉で用いられる非標準形については、人と人との直接的な接触により伝播する状況が残されていると考えられます。明らかになった分布は、ことばの地域差が生まれるこのような原理的背景を思い起こさせてくれます。

また、首都圏若年層の使用する非標準形は、無意識に周辺地域および全国に発信され、「くだけた共通語」を含む新しい共通語として普及していく可能性があります。首都圏のどこで生じたどのようなことばがどういうプロセスを経て広まっていくのか、具体例に則してつぶさに明らかにすることが、首都圏の言語を研究していく上での一つのテーマであると考えています。

これがおくにことばの底力!

首都圏の若い世代の人々の間にも、ことばの地域差がありますが、使っている本人たちは「共通語」あるいは「共通語の俗語」と思っていることが多く、方言とは気づかずに使われているようです。これらが、新しい共通語として全国に普及していく可能性もあります。

(2013年10月10日)

著者プロフィール

三井 はるみ(みつい はるみ)

東京生まれ。国立国語研究所員。主な著書に『方言文法全国地図』3~6(共著、国立印刷局、1994-2006)、『方言学の技法』(共著、岩波書店、2007)、『方言学入門』(共著、三省堂書店、2013)など。

《注》

- [1] 田中ゆかり(2010)『首都圏における言語動態の研究』笠間書院

- [2] 「首都圏大学生の言語使用と言語意識の地域差に関する調査」(国立国語研究所共同研究プロジェクト「首都圏の言語の実態と動向に関する研究」Webサイトhttp://www.ninjal.ac.jp/

shutoken/1_summary.html ) - [3] 井上史雄編(1988)『東京・神奈川 言語地図』私家版

《参考図書》 |

|

|---|---|

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る