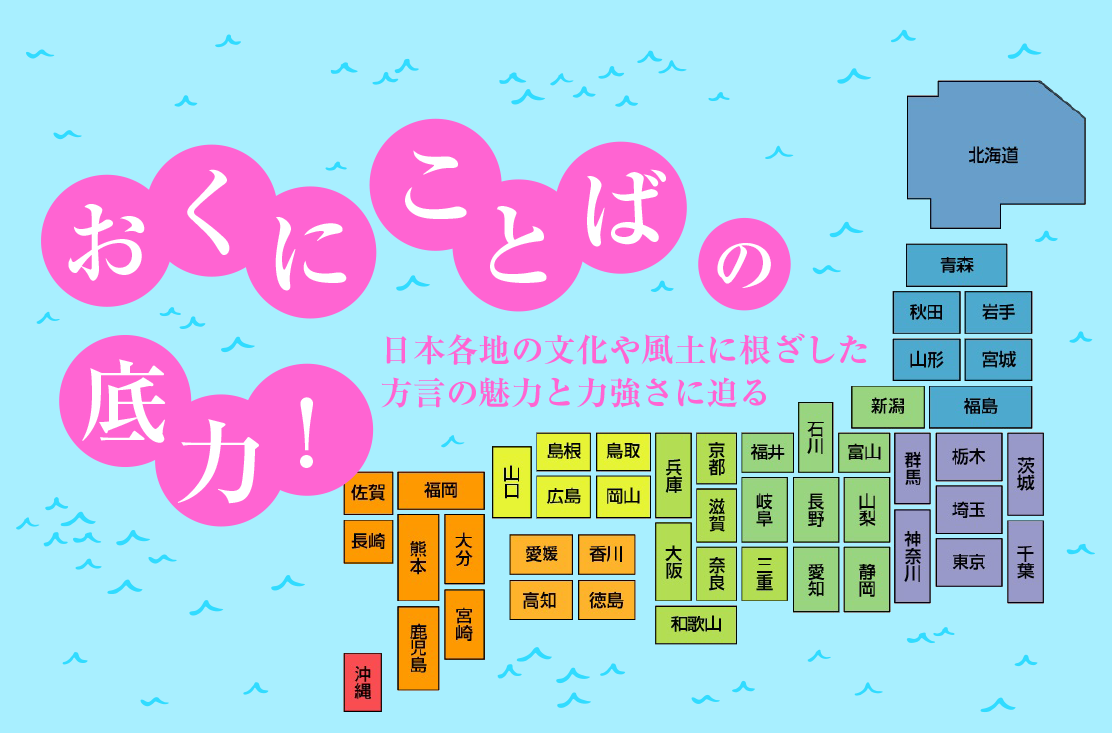

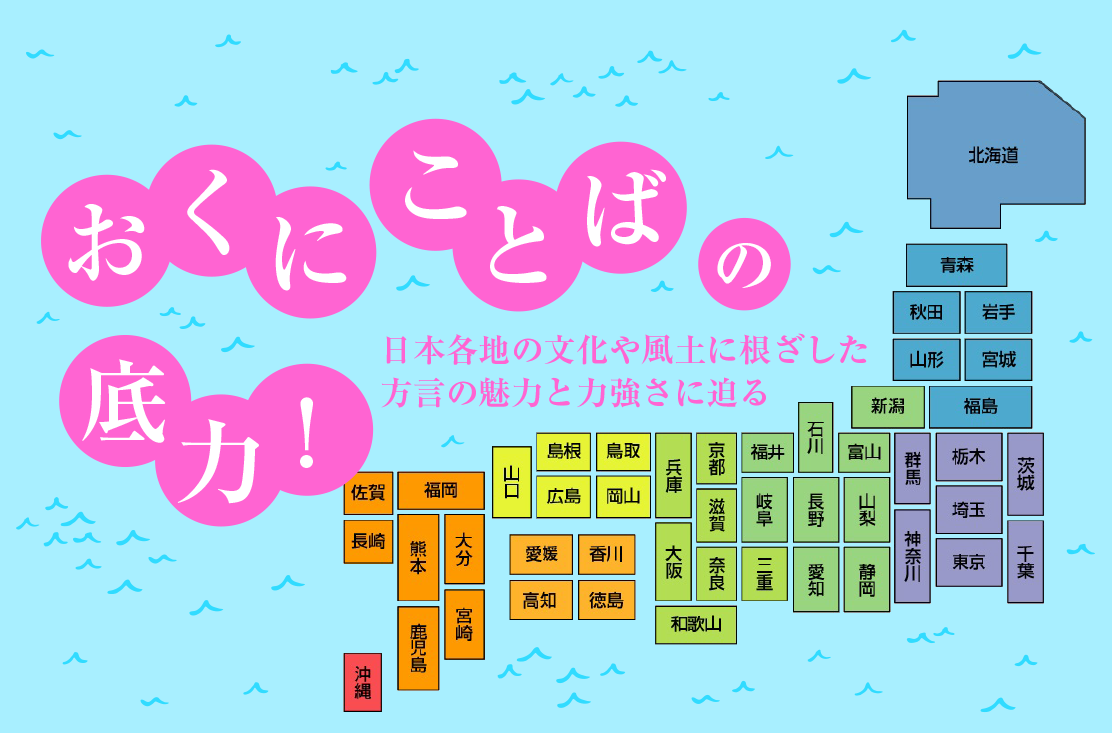

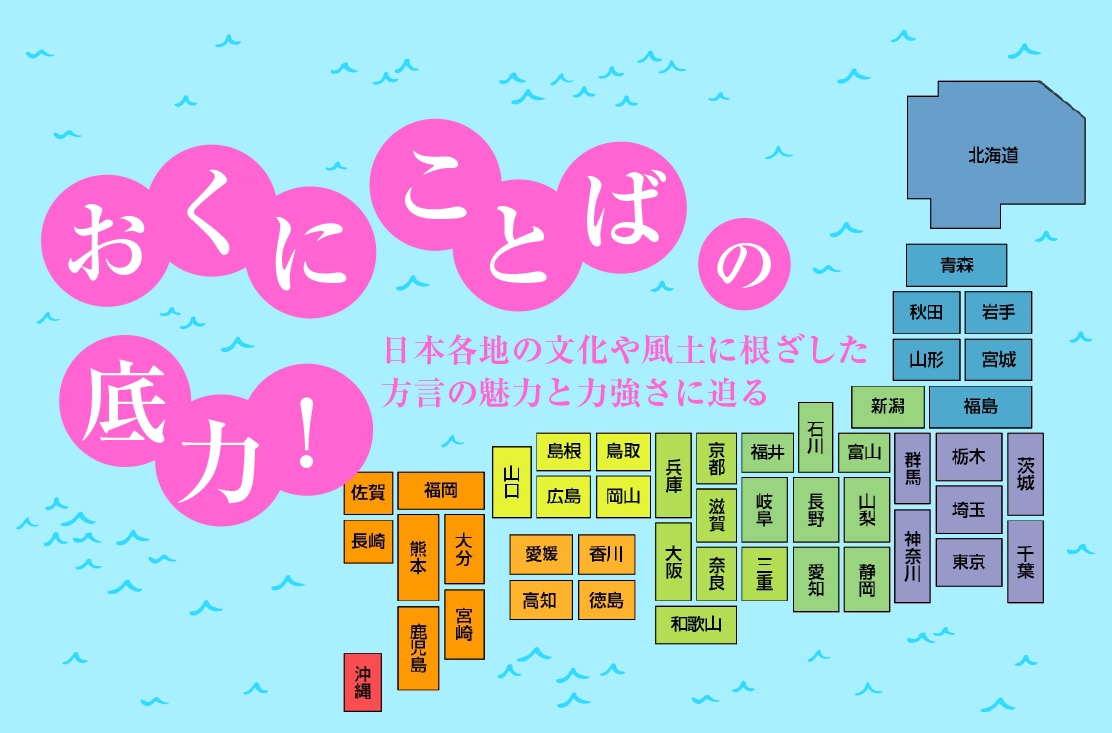

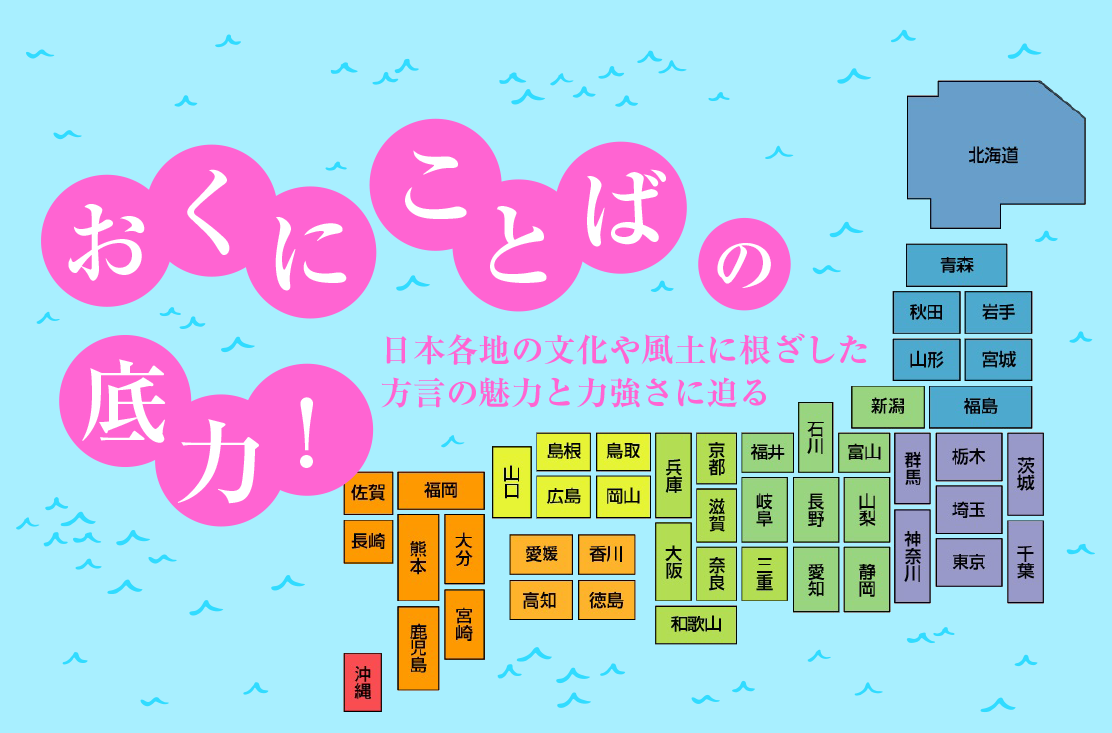

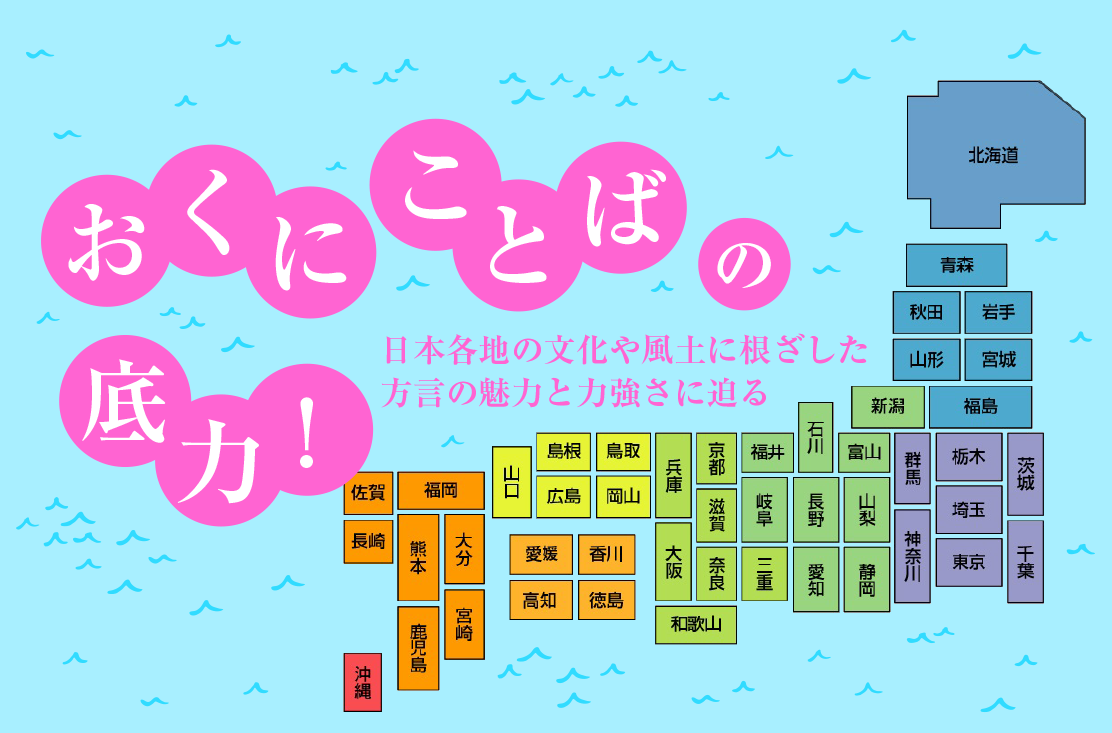

おくにことばの底力!

第5回 東北北部の方言より ジェジェジェ! ジャジャジャ! ―― 驚くほどに繰り返す感動詞の世界

竹田晃子

- 2019.08.01

ジェジェ! ジャジャ! バババ! ワイハ! ウーウ!

意外な出来事にびっくりしたとき、あなたは何と言いますか?

共通語では「あら/まあ/ええっ」などと言うことがあります。このような語は、「はい/いいえ/おはよう/もしもし/よいしょ」などと合わせて、「感動詞」という品詞名で呼ばれています。

方言にもいろいろな種類の感動詞があります。

驚き!の方言感動詞の世界へようこそ。

驚き!の感動詞

驚いたとき、岩手県などの方言では「ジェ」や「ジャ」などと言うことがあります。驚きの強さに比例して、何回も繰り返すこともあります。(以下、原文でのルビ表記や漢字表記を〔 〕に入れて示した場合があります)

- ○父は「このわらし〔童〕、誰さ似たんだか、通信簿ァ あひる一匹 いねぞ」と客にみせびらかす。

客は「じぇ〔じゃ〕本当だ。たいてい一匹や二匹いるもんだどもナ」という。

(岩手県盛岡市:松本源蔵(2001)『わたしの盛岡』) - ○「じぇえじぇえじぇえ、狐だって言われねもんだな(狐だからと馬鹿にできないものだな)、こんたな立派なとこで暮らしてんだな」 (岩手県遠野市:小池ゆみ子ほか編(2002)『正部家ミヤ昔話集』古今社)

- ○ヂャー〔驚〕ビックリシタナー。 (岩手県二戸郡:二戸郡教育会(1908)「口語法調査報告書 中」第八十四條)

- ○ジャジャ こったに〔こんなに〕御飯 盛られだサイ。 (青森県三戸郡五戸町:能田田代子(1963)『青森県五戸語彙』)

2013年4月に放送が始まったNHKの連続テレビ小説「あまちゃん」では、感動詞ジェがたくさん使われています。脚本家・宮藤官九郎氏(宮城県栗原郡出身)は、岩手県久慈市の海女さんたちが使っていた方言が印象に残り、脚本に取り入れたと話していました(NHK総合「あさイチ」2013年5月24日放送)。

また、盛岡市に本社のあるIBC岩手放送では、感動詞ジャにちなんで命名した「じゃじゃじゃTV」(2003年から)や「じゃじゃじゃFriday」(2007年から)などの番組を制作・放送しています。

実際の方言では、どのように使われてきたのでしょうか。

語形を集めてみると・・・ジェが多く、ジャが広い

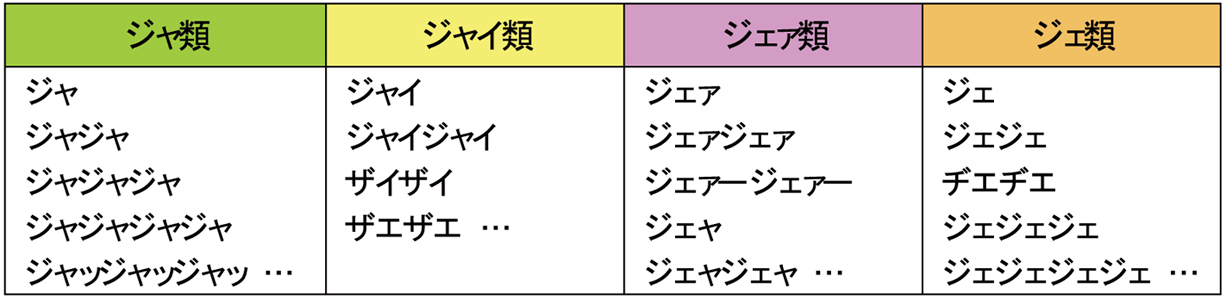

「ジェ」「ジャ」の仲間には、いろいろな語形があります。繰り返しの回数や表記もいろいろです。1908-2012(明治41-平成24)年に作成・出版された青森県・岩手県・秋田県・宮城県の方言集・方言辞典・方言調査報告書類・昔話集から網羅的に語形を集めて分類してみると、およそ次の表のようになりました。数からみると、いちばん多いのがジェ類で全体の半分以上、次いでジャ類が3割ほど、ジェァ類・ジャイ類が1.5割ほどでした。

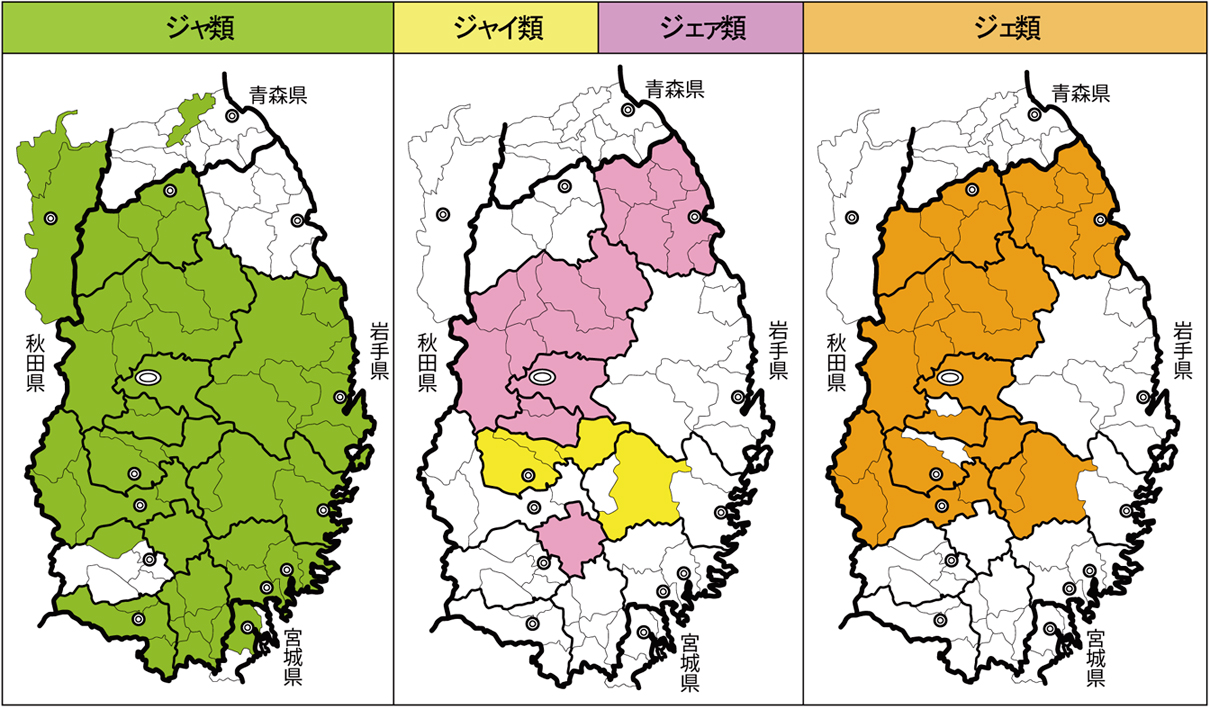

語類別に、使用地域を塗りつぶしたのが下の地図です。岩手県を中心に、旧南部藩地域(青森県三八地方・秋田県鹿角地方を含む)と宮城県気仙沼市にジャ類が最も広く分布していることがわかります。特に、岩手県の県庁所在地で南部藩城下町の盛岡市周辺にはジャ類・ジェ類・ジェァ類、「あまちゃん」の舞台になった岩手県久慈市・九戸郡(青森県との県境付近の沿岸部)にはジェ類・ジェァ類が分布しています。

意味用法で分類してみると・・・ジャジャ!「呼びかけ」が多い!

意味用法からみると、実は、「呼びかけ」の用例数が圧倒的に多く、「驚き」の意味で使われた用例はその半分以下です。ここで言う「呼びかけ」とは、出会いや話題転換の場面で相手に話しかけるときに、挨拶や新しい話題内容などの表現と一緒に用いられる用法です。新しい話題内容の場合には、感動詞の後に、質問・依頼・勧誘・命令・謝罪のように相手に働きかける表現が続く例が多くでてきます。

- ○A:じゃ、おばんでがんす。いっこ、行ぎあったごどねぁがったなさ。(やあ、こんばんは。さっぱり会わなかったねえ。)

B:じゃじゃ、おばんでがんす。ひや〔久〕すぶりだなさ。(やあやあ、こんばんは。久しぶりだねえ。)

(岩手県花巻市:花巻市教育委員会編(2005)『花巻ことば集―せぎざぐら』) - ○隣の ばんば〔婆〕、「じゃじゃじゃ、火ッコ ためじゃ(火(を)くださいよ)」って来たっけど。

(岩手県和賀郡和賀町:加藤ゆりいか編(1982)『ゆりいかが聞いた岩手の昔ばなし』トリョーコム) - ○ジェアージェアー:

①よびとめることば(同僚以上に)。

②失礼した時にあやまることば(上へも下へもつかう)。

③きみきみ!

(岩手県東北部:藤原与一(1996)『日本語方言辞書―昭和・平成の生活語』東京堂出版) - ○助けてけろ、助けてけろと叫ぶと、お寺の中から和尚様が出はつて来て、大木の梢端〔しんばこ〕の方を眺めて見た。「ぢえぢえ 皆〔みんな〕出て見ろ、先刻の雷様で人間が天から降つた」と言ふと、小僧どもやあたり近所の人々が多勢ぞろぞろと寄集つて来て、其大木の周囲〔ぐるり〕を取巻いて大騒ぎになつた。

(遠野市:佐々木喜善(1927)『老媼夜譚』郷土研究社)

ただし、実際に「ジェ」や「ジャ」の感動詞を使う人には、「呼びかけ」よりも「驚き」の方が強く意識されているようです。方言集・方言辞典・方言調査報告には「驚き」の用法が多く、昔話には「呼びかけ」の用法が多いというように、資料の性格による偏りがみられます。

いつから使われていた?・・・じや! 何の事でござるぞ?

「ジャ」や「ジェ」のような驚きの感動詞は、いつから使われていたのでしょうか。

「ジャ」は、室町時代から江戸時代初期に書かれた狂言集にいくつかみることができます。用法が似ていることから、方言と同種のものと考えられそうです。

- ○[主]道具をもたせう [太郎冠者]やいやい頼〔たの〕ふだ人の、くらまへ まいらせらるる 御道具をおこせひ [太郎冠者]じや、お道具とは何の事でござるぞと申 [主]それがしが内にゐて道具をしらぬか、弓成とも鑓〔やり〕なり」 (池田廣司・北原保雄(1982)『大蔵虎明本 狂言集の研究 本文篇 中』表現社)

上の「じや」には、「驚いたり失望したりした時に発する語。」という語注があります。「御道具をおこせひ」と命令した相手が内容を理解しないことに太郎冠者が驚きつつ失望し、「じや」と発言したと考えられます。

また、「呼びかけ」に近い用法もみられます。

- ○[亭主] やら 奇特〔きどく〕や、おもてが賑かなが、誰ぞあるか、じや、ぬす〔盗〕人であらふぞ、太刀おこせひ、やいやい おもてへぬす人が、入〔い〕つたぞ、皆々松明 出〔だ〕せ

(池田廣司・北原保雄(1982)『大蔵虎明本 狂言集の研究 本文篇 下』表現社)

こちらの「じや」には、「驚いたり、感動したりするときに発する語。」という語注があります。しかし、よくみると、「じや」の後には「盗人」に注意喚起をうながす表現と「太刀おこせひ」という命令表現が続きますので、「呼びかけ」にかなり近い用法です。

狂言集では「じや」が使われていたようですが、方言にはいろいろな語形があります。地理的分布からみると、方言ではもともと広くジャ類が使われていて、岩手県内でジャにイやエなどが付いたジャイ類ができ、その連母音アイが融合してジェァ類になり、さらにジェ類に変化するなどしながら、さまざまな語形が「驚き」と「呼びかけ」の用法などで使われてきたと考えられそうですが、もう少し調べてみたいところです。

「驚き」の方言!感動詞いろいろ

ほかにも、方言にはいろいろな種類の感動詞があります。以下は東北地方の例ですが、ほかの地方にもあります。ぜひ、調べてみてください。

- 青森県(主に津軽地方):ワーハ/ワイ(ハ)/ワエ(ハ)/ヤエなど

- ○わえは:あらまあ。弘前の女性特有の感歎詞。感嘆、感動、驚愕などの場合に言う。これにドウスベェ(どうしましょう)を続けて、ワエハ ドウスベェ とも言う。(中略)他地方の人にはよほど面白く珍しく感じられるのであろう。弘前の言葉としてまず最初に興味をもって覚える言葉の一つである。

(松木明(1982)『弘前語彙』弘前語彙刊行会)

- 岩手県内陸部:サイサイ/サエサエ/サーサ/ササササ/サーサササ

- ○さぁさ:しまった! 「ささささ 困ったごどぬ、なった」 (盛岡市:中谷眞也(2010)『盛岡ことば辞典』)

- 岩手県気仙郡・宮城県気仙沼市周辺:バッ/バー/バーバー/バババ/バヤバヤ/ハーエ/バーラーなど

- ○バーバー:おやおや。 〔例〕「バーバー なんとしたごったべ」

(菊池武人(2002)『気仙郡語彙集覧稿』岩手県住田町) - ○ばやばや:なんとまあ。まぁまぁ。「ばやばや あの人がなぐなるなんて」

(菅原孝雄(2006)『けせんぬま方言アラカルト』(増補改訂版))

- 山形県:ウー/ウーウなど

- ○ウー:ああ。嫌悪感を表す場合や意外な感をあらわす場合に発する。(ウタテが「ウーだッで」となり、「ウー」だけ切りはなしても、用いられるようになったもの。)「ウー ヤンダ」(ああ、いやだ)

(山形県方言研究会編(1970)『山形県方言辞典』)

これがおくにことばの底力!

感動詞を使うことは、感覚や感情を加工せずそのまま表現することにつながります。東北方言の驚きの感動詞がおもしろいのは、話し手の感情が、思いもよらない意外な語形、まさにジェジェジェ!∑(゜Д゜) な音声で率直に表現されるからでしょう。

著者プロフィール

竹田 晃子(たけだ こうこ)

岩手県生まれ。国立国語研究所・特任助教。主な編著書・論文に、『東北方言オノマトペ用例集』(国立国語研究所、2012年)、『まんがで学ぶ方言』(共著、国土社、2009年)、「被災地域の方言とコミュニケーション」(『日本語学』31-6、明治書院、2012年)などがある。東北方言の文法・語彙の研究と、明治・大正・昭和期の方言調査資料の発掘・分析のほか、方言学の研究成果を医療コミュニケーションに活用するための研究に取り組んでいる。

《参考図書》

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る