おくにことばの底力!

第4回 長野県方言より 何言うだ? お前めえの言うは、わからねえ。 ――「の」は、要らねえだ

大西拓一郎

- 2019.07.01

「行くだ」「言うだ」「寒いだ」…

これらの言い回しから、典型的な田舎のことばという印象を受けませんか。

では、その田舎というのはどこでしょう。実体のない田舎というのは物語や小説、演芸など、架空の世界ではありえます。しかし、現実世界では必ずどこかに本物の田舎があるはずです。

長野県の会話から

ソンナ ジダイモ アッタダー

そのような 時代も あったんだ

ソイカラー ミテリャー ナンチューダ

それから 見れば なんといったか

これらは、『全国方言資料』(日本放送協会、昭和42年)に収められた長野県上伊那郡高遠町山室(旧三義村)の例です。ここはその後さらに合併されて、現在は伊那市に含まれます。収録されてから50年くらいになりますが、このような言い回しは、現在も使われているはずです。上に上げたのは文末の例でしたが、文末以外でも用いられます。以下も同じ場所の例です。

カセーダガ カセーダニャー ナランダケード

働いたのが 働いたことには ならなかったけれど

ケーッテキタ ジブンマデァ カッタケード カワネーワ コノゴロ

帰ってきた ころまでは 飼ったけれど、 飼わないのは このごろです

文末にしても文末以外にしても、「行くのだ」「寒いのだ」あるいは「行くのが」「寒いのが」のように標準語で「の」が用いられるところで、この方言では「の」が現れていないことになります。

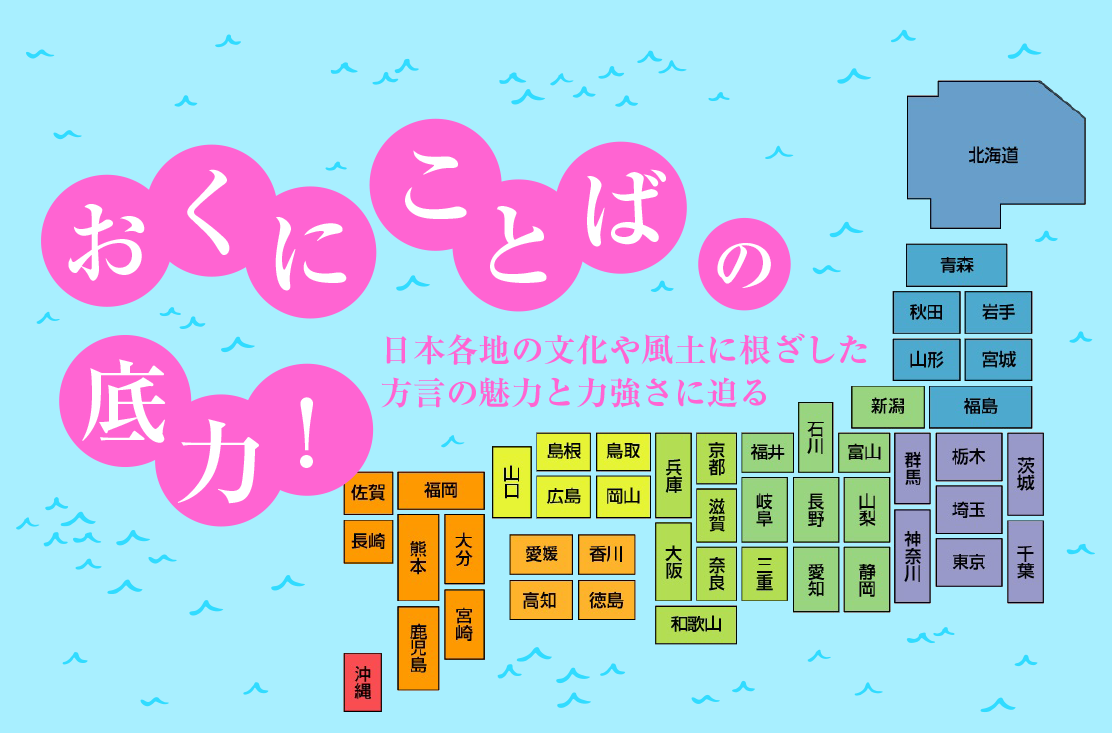

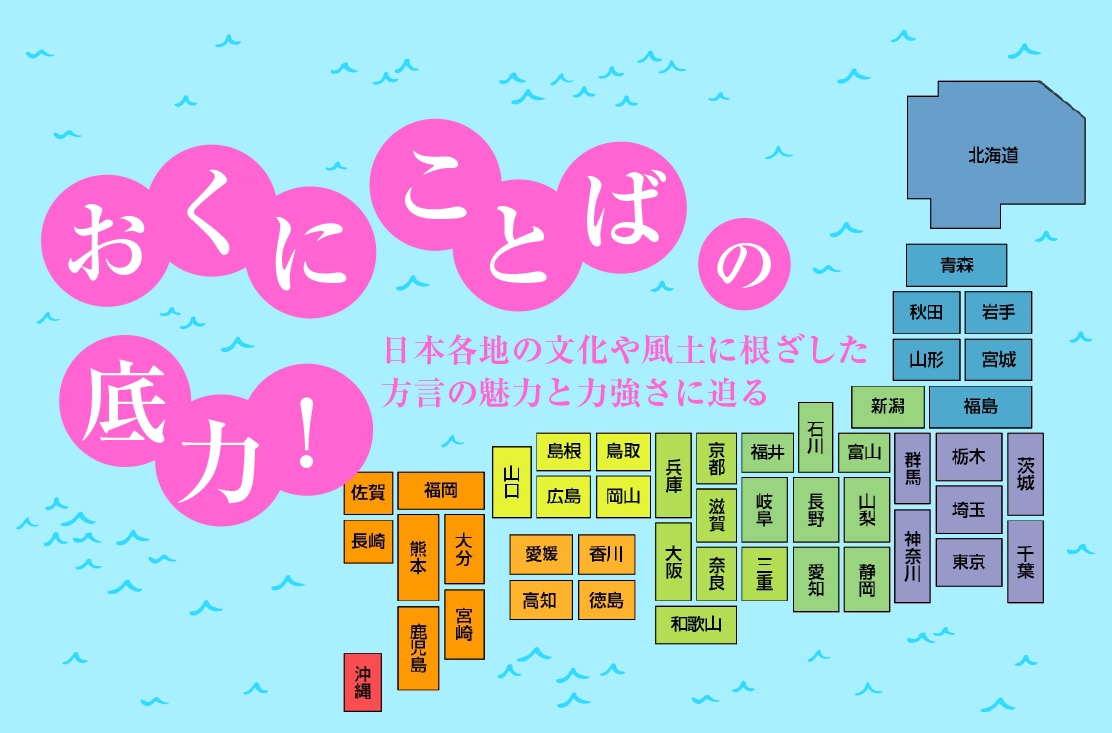

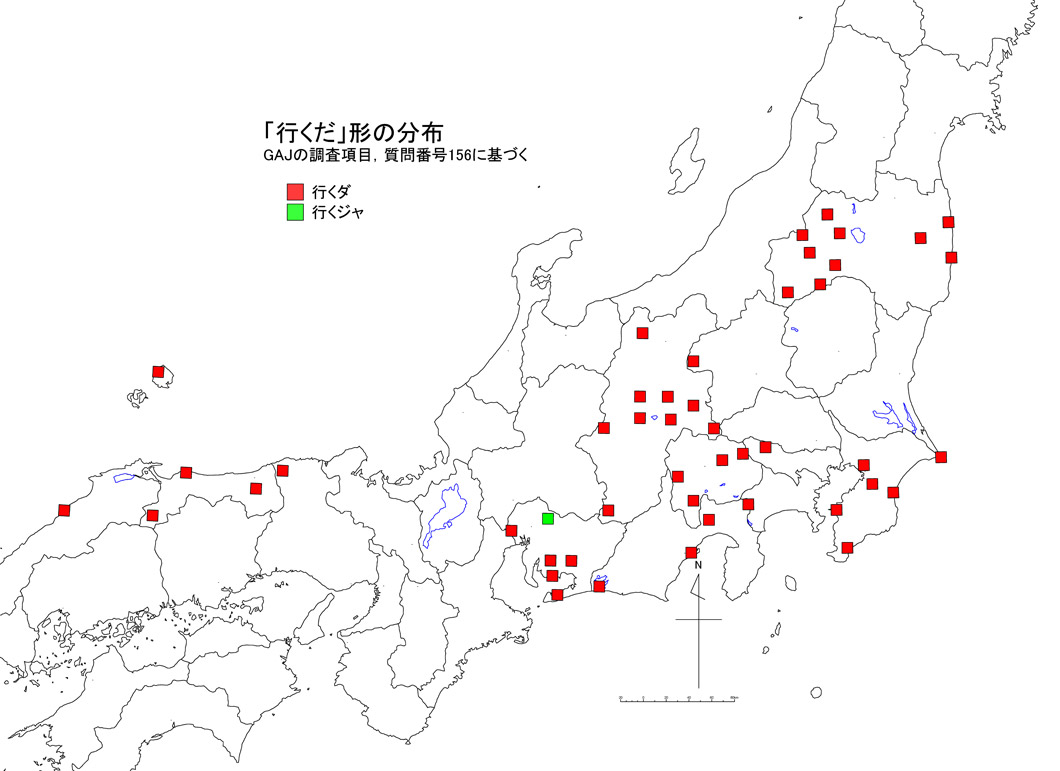

分布図

それでは、この「行くだ」のような言い方は、全国的に見渡すとどこで用いられるのでしょうか。それを示したのが、次の地図です(国立国語研究所編『方言文法全国地図』で地図化されなかった調査データに基づきます)。

東北地方で広く用いられると思っていた人が多いかもしれません。確かに福島県でも用いられますが、むしろ中部地方に集中していることが分かります。そのほかに山陰地方でも使われています。

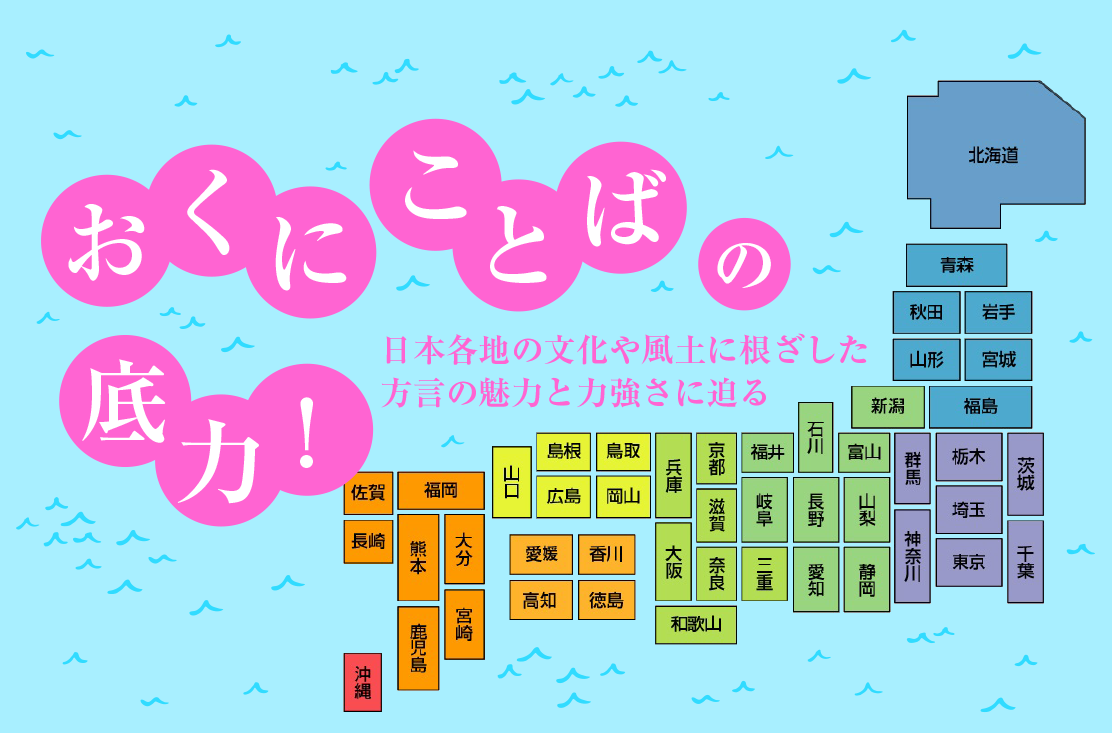

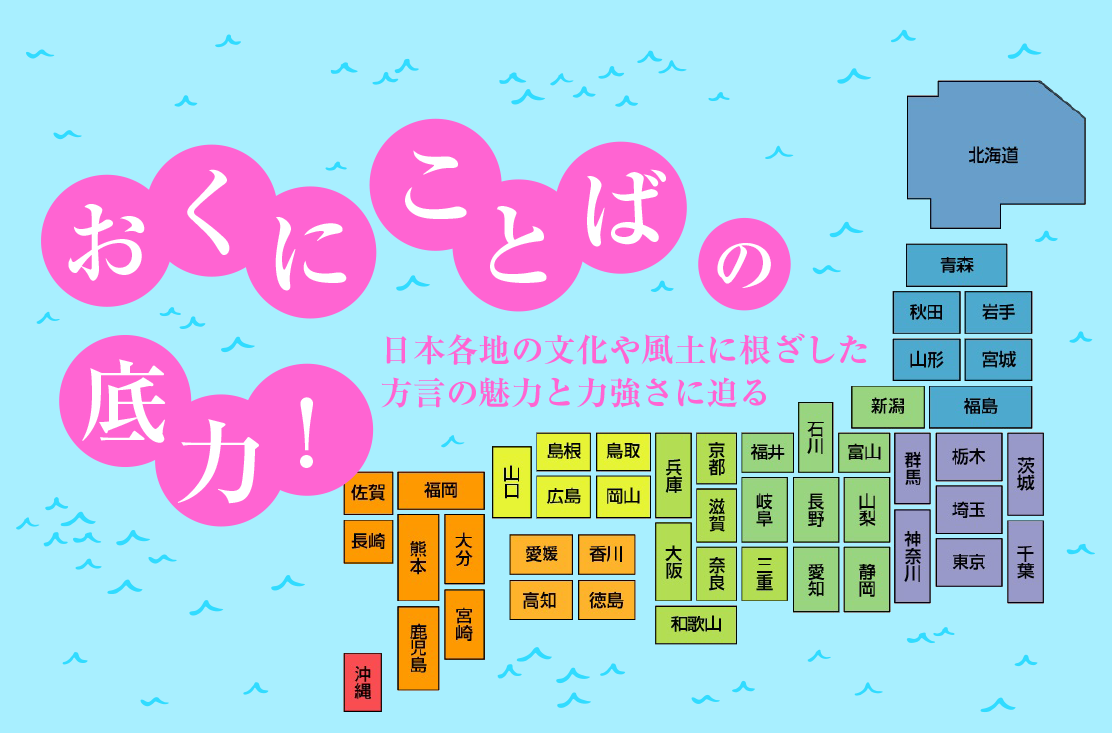

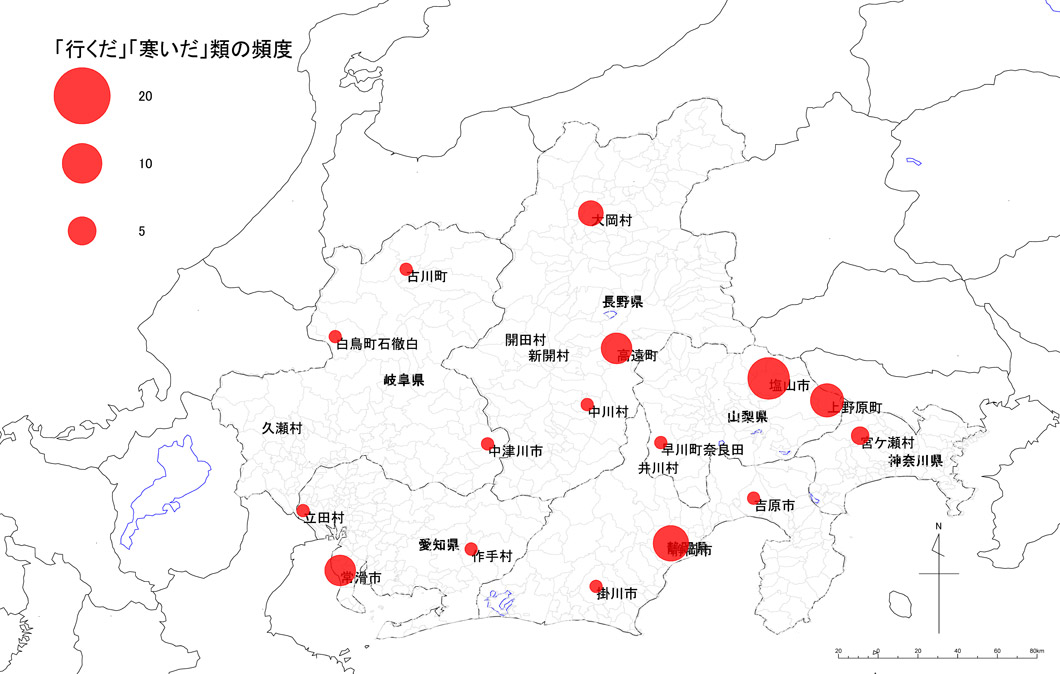

長野県内の違い

長野県でよく耳にする「行くだ」「寒いだ」などの言い回しですが、実は県内で一律に用いられるわけではありません。次の図は、先にも引用した方言の会話を記録した資料類でどのくらい現れているか、頻度を地図にしたものです(地図化対象地域は、長野県・山梨県・岐阜県・愛知県・静岡県・神奈川県)。

長野県でも南部の下伊那地方や西部の木曽地方では、あまり用いられないことがわかります。友達が長野県人だからといって、「行くだ」「寒いだ」などの言い方をすると決めつけることはできません。反対に言えば、そんな言い方はしないと言う長野県人の友達は、南部か西部の人である可能性が高いことにもなります。長野県は北海道を除くと日本で三番目に広い県です。そんなこともあって、県内の違いに敏感です。県外の人に出身地を指摘された友達は、あなたを見る目がちょっと変わるかもしれません。

「行くだ」の起源

「行くだ」「寒いだ」などの言い回しですが、その起源は「の」の脱落ではありません。標準語と比べると「の」がないため、方言では省略されてしまったように見えますが、そうではないのです。

脱落とか省略というのは、もともとあったものが失われたことを意味します。しかし、「行くだ」「寒いだ」は、もともと「の」がなかったのです。「行く」や「寒い」のような用言には、連体形と呼ばれる活用形があります。琉球や八丈また長野県のごく一部(秋山郷)を除くと、ほとんどの方言で形式上、連体形は終止形との区別を失い、同じ形になっています。その連体形には、連体形準体用法と呼ばれる「~すること」のような意味を表す機能が備わっていました。つまり、「行くこと」「寒いこと」という意味内容が「行く」「寒い」などの連体形だけで表現できたのです。

長野県などで用いられる「行くだ」「寒いだ」は、この連体形準体用法を今に伝えるものなのです。だから「行くだ」が「行くのだ」(行くことだ)、「寒いだ」が「寒いのだ」(寒いことだ)を意味するのです。けっして脱落や省略から発生した新しい形ではありません。むしろ、やや古い(近世前期)の用法を今も普通に使っていることになります。

これがおくにことばの底力!

信州の人(「長野県」より「信州」と言う方が好まれるようです)と話をしていると、信州が田舎であることを十分に認識し、その上で田舎であることを自慢げに語られることがあり、楽しくなります。県内あちこちに、町や村を象徴するような祭や習慣が多く引き継がれ、方言にも活気があるように感じます。ふるさとに対する誇りがそれを支えているに違いありません。

著者プロフィール

大西 拓一郎(おおにし たくいちろう)

1963年大阪府生まれ。国立国語研究所教授。専門は方言学・言語地理学。2010年より生活拠点を長野県に移し,富山大学・信州大学と共同で富山県や長野県でフィールドワークを行い,生活者・言語使用者の思考・感覚に根ざした方言ならびに方言分布形成の要因・過程の解明に取り組んでいる。主な著書は『現代方言の世界』(朝倉書店,2008),『方言学の技法』(共著,岩波書店,2007)など。

《参考図書》 |

|

|---|---|

|

|

|

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る