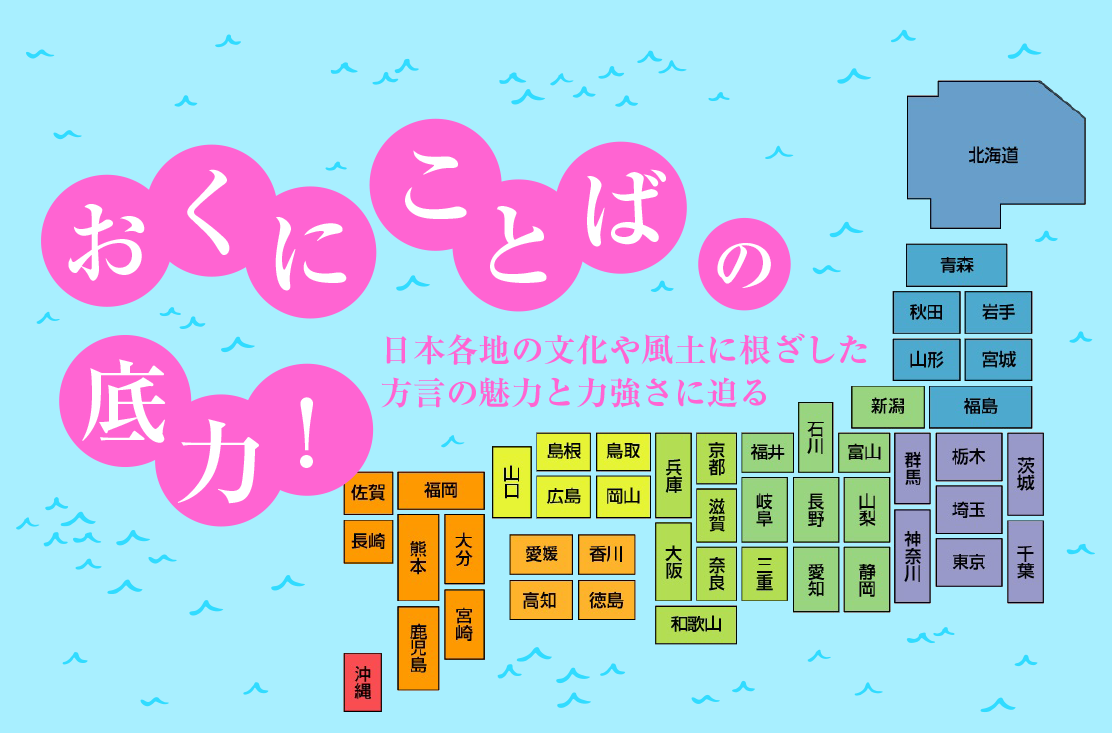

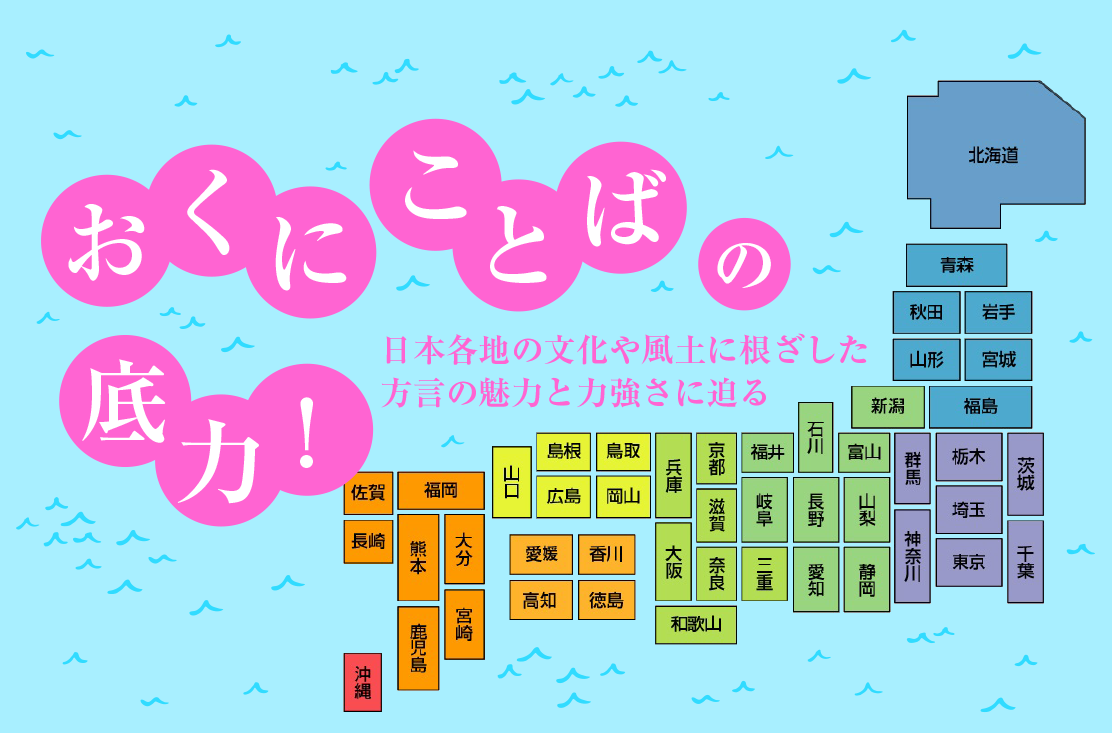

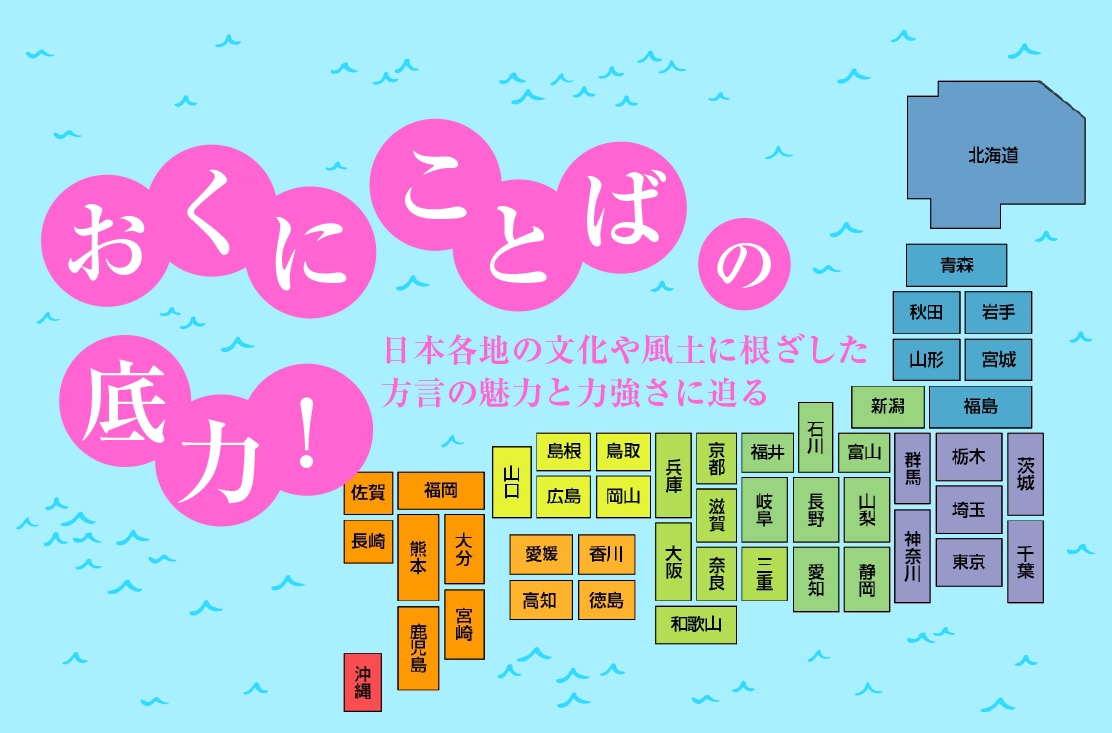

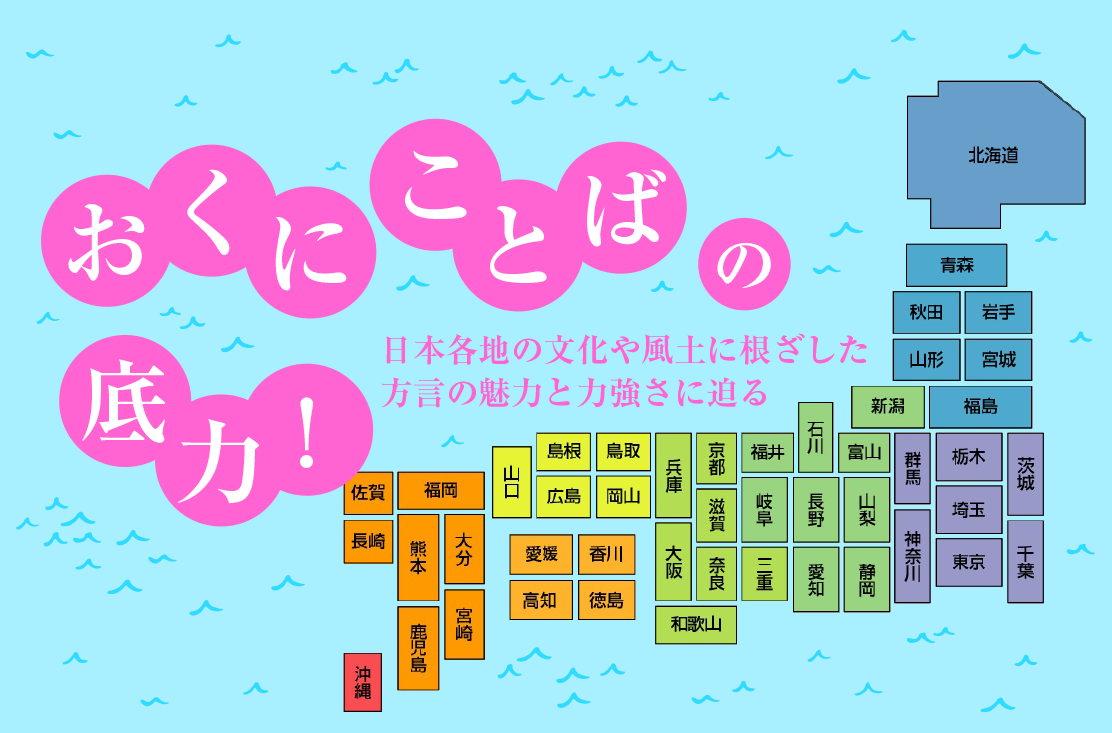

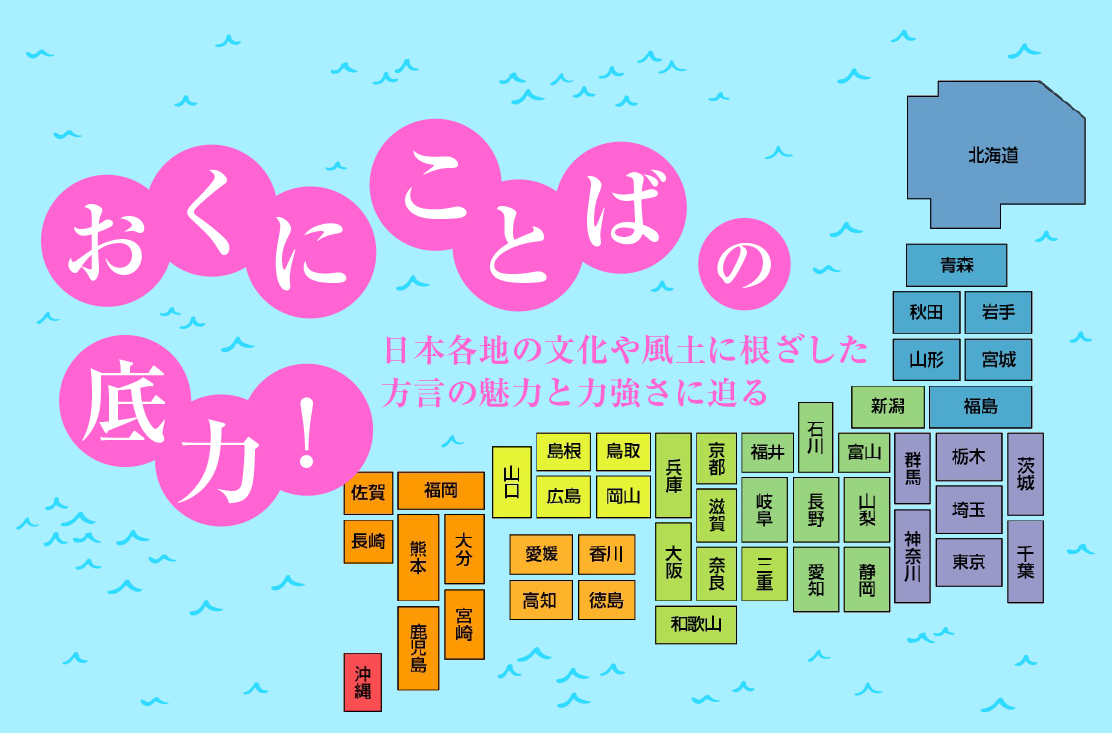

おくにことばの底力!

第3回 富山県方言より きときとのフクラギ、きのどくな! ――富山県方言番付に見えてくる食彩の国、越中

中井精一

- 2019.06.01

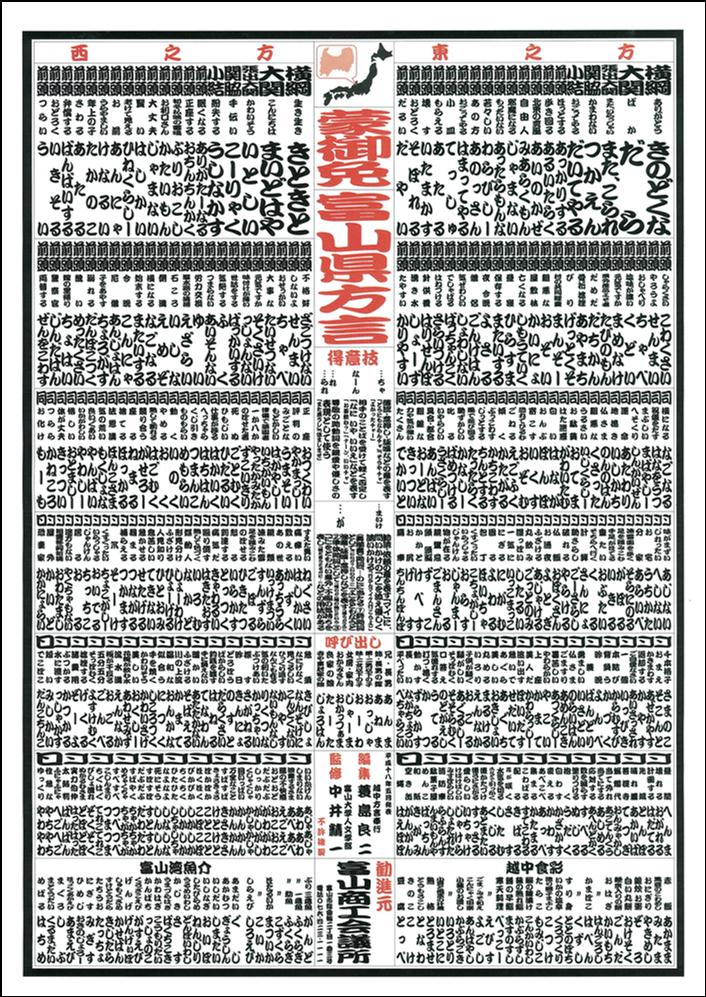

「富山県方言番付」の魅力

京都駅0番線ホームは、関西から北陸にむかう特急サンダーバードの出発ホームである。このホームの前寄りコンクリートの壁に「富山県方言番付」が貼ってあり、多くの旅行者がそれを見つめている。

「富山県方言番付」は、2006年に富山商工会議所が勧進元となって作成された。地元の方言研究家である簑島良二さんが編纂した方言辞典をもとに選定した語を、富山大学人文学部の日本語学研究室の学生による調査にもとづいて点数化し、簑島さんと筆者が協議しながら番付としてまとめたものだ。

番付上位の語から順に、少しのぞいてみよう。

日常的に使用

される「ラレ」

| 東 | 番付 | 富山県方言 | 意味 | メモ |

|---|---|---|---|---|

| 横綱 | きのどくな | ありがとう | 富山県をはじめ北陸地方で使用される感謝の表現。 | |

| 大関 | だら | ばか | ||

| 張出大関 | また、こられ | またいらっしゃい | 富山市を中心に多用される丁寧表現のラレを用いたあいさつ。 | |

| 関脇 | つかえん | かまわない | ||

| 小結 | だいてやる | おごってやる | サ行イ音便による独特の言い回し。 | |

| 前頭以下 | あいのかぜ | 北東の涼風 | 万葉集の割注に土語として記載されている季節風。 | |

| みやらくもん | 自由人 | 道楽者。気ままな人。忍耐や勤勉を信条とするこの地の人々にとって忌避される人物像。 | ||

| だやい | だるい |

| 西 | 番付 | 富山県方言 | 意味 | メモ |

|---|---|---|---|---|

| 横綱 | きときと | 活き活き | 活きのいい魚の光沢の様子から転じ、富山県の観光ポスターにも使用される有名な語。 | |

| 大関 | まいどはや | こんにちは | かつて富山の売薬さんが訪問時のあいさつとして使っていた、なつかしい表現。 | |

| 張出大関 | いとしい | かわいそう | 上方の古語から転じた語。 | |

| 関脇 | こーりゃく | 手伝い | ||

| 小結 | うしなかす | 紛失する | 動詞の未然形について他動詞を作り、また使役的な意味を添えるカスを用いた表現。 | |

| 前頭以下 | ありがたーなる | 眠くなる | ||

| ぶりおこし | 初冬払暁の雷鳴 | |||

| いきそる | おどろく | |||

このように、番付には富山県方言の代表格が並んでいる。また、番付の下部には、「越中食彩」や「富山湾魚介」が別枠で記載されていて、富山県の豊かな食材と郷土料理が方言名とともに取り上げられている。

ツバイソ・コズクラ・フクラギ――豊かな富山湾の魚介類とその地域名称

米と魚と水の3つが、富山の人々が他県人にもっとも自慢とするものだ。特に魚は日常的によく食べている。富山湾という漁場をかかえて鮮度のよい魚が手に入るということだろう。

富山の魚介として名高いホタルイカは、地元の方言ではマツイカやコイカと呼ぶ。アマダイはグジ、カジキマグロはサス、ウマヅラハギはバクチコキ、クロザコエビはガスエビ、ヒメジはオキノジョローという。これらの言葉は、富山の寿司店や老舗の鮮魚店でいまも日常的に使用されている。

ブリの幼魚であるコズクラ・ツバイソ(30cm程)は、5月~7月ぐらいに店頭に並び、一年魚のフクラギ(50cm程)は夏以降、ガンド(80cm程)やブリ(1m以上)は寒風吹きすさぶ年末から年始が最盛期を迎える。これらのブリの異名もこの地域独特のものだ。

ブリは貴重なものとして、江戸時代から加賀藩によって厳重に管理されていたが、現在でも高級魚として年末年始の贈答に用いられる。年越し魚とされるのみならず、富山県東部では、雑煮にもフクラギを入れていた。

|

販売されるツバイソ・コズクラ |

富山県下新川郡入善町の雑煮。醤 |

べっこー・えべす・くずし・はべん―― 富山の食と地域名称

べっこー・えべす

「富山県方言番付」には、特徴ある富山の食とその地域名称も取り上げられている。「とっぺ(豆腐)」、「こけ(きのこ)」、「もみじこ(たらこ)」「おけそく(白い丸餅)」などは日常語としてもよく耳にする言葉だ。

親鸞聖人の報恩講につくる「いとこに(小豆と根菜の汁煮)」、春祭りや1月11日の水の神さまの祭りなどに寒天と卵でつくる「べっこー(寒天料理・富山県東部)」・「えべす(寒天料理・富山県南部)」、年末に蕪とサバまたはブリをはさんでつけ込み、正月に食べる「かぶらずし(蕪の熟れ鮨)」などのハレの食も、番付に並んでいる。

富山のカマボコは、「うず巻きカマボコ」に代表される。そのルーツは昆布を巻き込んで蒸してつくった「昆布巻きカマボコ」の製法にあるという。板のない蒸しカマボコはめずらしい。

ここ数年はずいぶん様変わりしてきたが、富山県の披露宴の引き出物に、かざりカマボコはなくてはならない一品だった。富山県のかざりカマボコは、焼き物がわりの大きな鯛や、鶴亀、松竹梅、富士山、扇などの縁起物をかたどったものが多く、鯛は実物大の大きさがある。形成したカマボコに彩色をし、洋菓子を造るように絵や文字をデコレーションしている(詳細は富山県かまぼこ組合HP参照)。

|

|

持ち帰ったかざりカマボコは、切り分けてご近所におすそわけしたり、醤油と砂糖で煮付けたりすることが多かったらしいが、現在ではホットプレートで焼いてマヨネーズをつけて食べる若者も増えているそうだ。保守的で伝統を重んじる県民性が伝えるかざりカマボコだが、調理や味付けは保守的とは限らないようだ。

かつては富山湾で獲れたアジ・カマス・ニギス・ヒラメ・ハチメなどを用いてつくっていたカマボコだが、一般的に、富山県東部では「くずし」、県西部では「はべん」と呼ばれている。

郷土の食と方言から浮び上がる地域の姿

北陸地方は、古代、「越(こし)の国」と呼ばれ、福井・石川・富山は、本州日本海側のちょうど真ん中あたりに位置する。古代より近畿地方との交流が盛んで西日本文化圏の北東部として東日本世界と対峙してきた。豊かな自然と近畿地方の文化と出会いが、多彩な食文化と、それを表す豊かな語彙をはぐくんできたのだ。

今回、「富山県方言番付」をもとに、北陸富山県の「食」と食の地域名称を取り上げたが、この地の長い歴史と人々の営みが十分に読み取れる結果となった。

これがおくにことばの底力!

ことばの地域差は、自然環境や社会的・経済的条件、さらには歴史的要因などが複雑にからみあう中から生じてくる。富山県の多彩な食文化とそれめぐる豊かな語彙は、北陸地方の方言の本質を考察するうえで、たいせつな鍵となるものだ。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る