おくにことばの底力!

第2回 京阪方言より 「おこしやす」と「おいでやす」 ――地域イメージと結びつく歓迎挨拶ことば

日高水穂

- 2019.05.08

店先の看板に「おこしやす」の文字。

さて、これは大阪? それとも京都? どちらの店だと思いますか?

では、「おいでやす」ならどうでしょう?

今回は、京阪方言の歓迎挨拶ことば、「おこしやす」と「おいでやす」を取り上げます。

そこからは、方言による地域イメージの「創出」と「再生産」という、現代日本社会の一断面が見えてきます。

どっちがていねい?

|

|

|

| 京都市内の旅館の看板(京都) | 大阪市内の居酒屋の看板(大阪) |

共通語の「ようこそおこしくださいました」と「ようこそおいでくださいました」には、ていねいさの差はあまり感じられませんが、 京阪方言では、「おこしやす」のほうが「おいでやす」よりもていねいな表現だと感じられています。たとえば、『京都府方言辞典』(中井幸比古著、和泉書院、2002年)の「おこしやす」の項を見てみると、

「オイデヤスより丁寧。小売り・問屋の店先に客が来た時の、店の者の挨拶はオイデヤスが普通。一般家庭に知人が来た時等はオコシヤスもオイデヤスも。」

とあります。

どう使い分ける?

尊敬語としての「お~やす」は、京阪方言の多彩な尊敬語形式のなかでもとくに敬意の度合いの高い表現であり、おもに京ことばで用いられるものとされています。

一方で、慣用的な挨拶ことばである「おこしやす」と「おいでやす」は、大阪でも使用されてきました。大阪ミナミ(難波・日本橋界隈)を舞台とした織田作之助の『夫婦善哉』では、「おこしやす」と「おいでやす」が、次のような場面で使用されています。

(1) (失踪していた娘の蝶子が駆け落ち相手の柳吉を伴って帰って来る。蝶子に柳吉を紹介されて)「へい、おこしやす」種吉はそれ以上挨拶が続かず、そわそわしてろくろく顔もよう見なかった。

(2) (剃刀屋の通い店員として雇われた柳吉が蝶子に自分の仕事ぶりを説明して)また曰く、仕事は楽で、安全剃刀の広告人形がしきりに身体を動かして剃刀をといでいる恰好が面白いとて飾窓に吸いつけられる客があると、出て行って、おいでやす。それだけの芸でこと足りた。

(3) (柳吉・蝶子夫婦が新たに商売をはじめることになり)開店の前日朋輩のヤトナ達が祝いの柱時計をもってやって来ると、「おいでやす」声の張りも違った。

(1)では、主人公蝶子の父親である種吉が、蝶子の駆け落ちの相手である柳吉を紹介された場面で「おこしやす」を使っています。(2)では、柳吉がショーウインドーをのぞく客に「おいでやす」と声をかければこと足りると言い、(3)では、開店祝いにやってきた芸者仲間に、蝶子が「おいでやす」を使っています。

一般家庭で疎遠な訪問者に応対する場合には「おこしやす」、店先で客に応対する場合や親しい知人を迎える場合は「おいでやす」という『京都府方言辞典』の記述が、見事にあてはまる使用例だと言えます。

地域イメージと「おこしやす」「おいでやす」

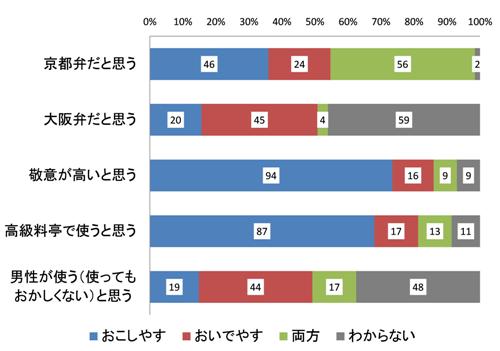

こうした「おこしやす」と「おいでやす」の使用場面の違いは、現在、使用地域の差としてイメージされるようになってきています。関西大学の近畿地方出身の学生に、「おこしやす」と「おいでやす」のイメージについて、アンケートで聞いてみたところ、次のような結果になりました。

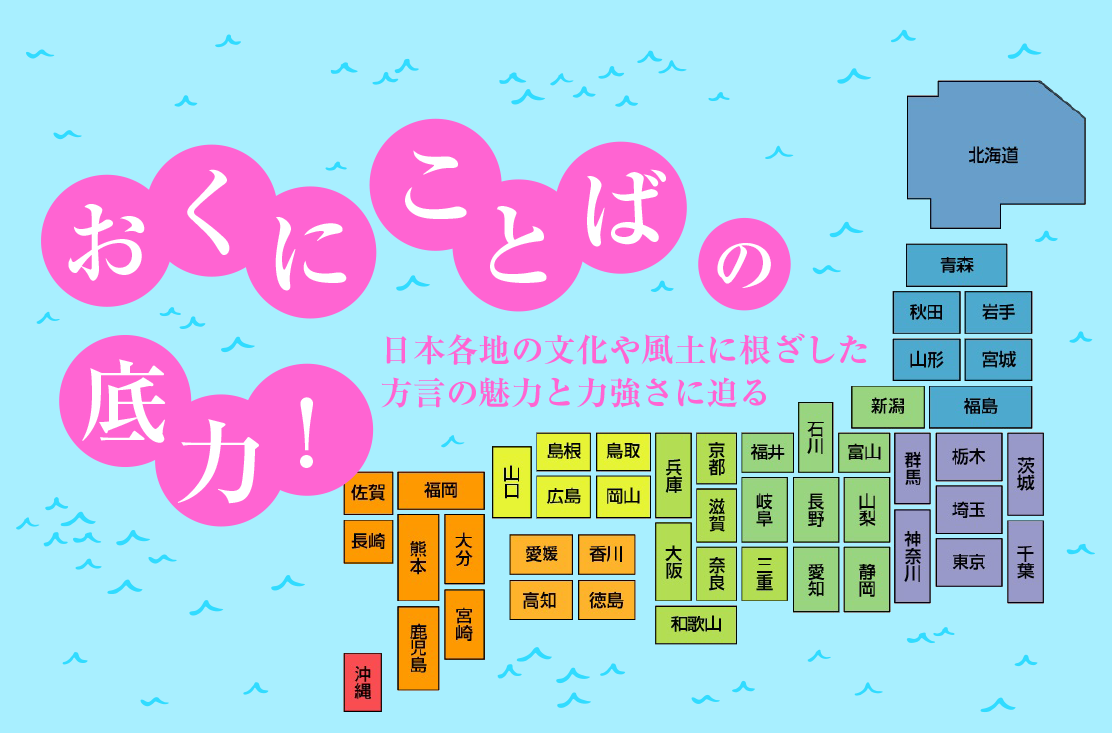

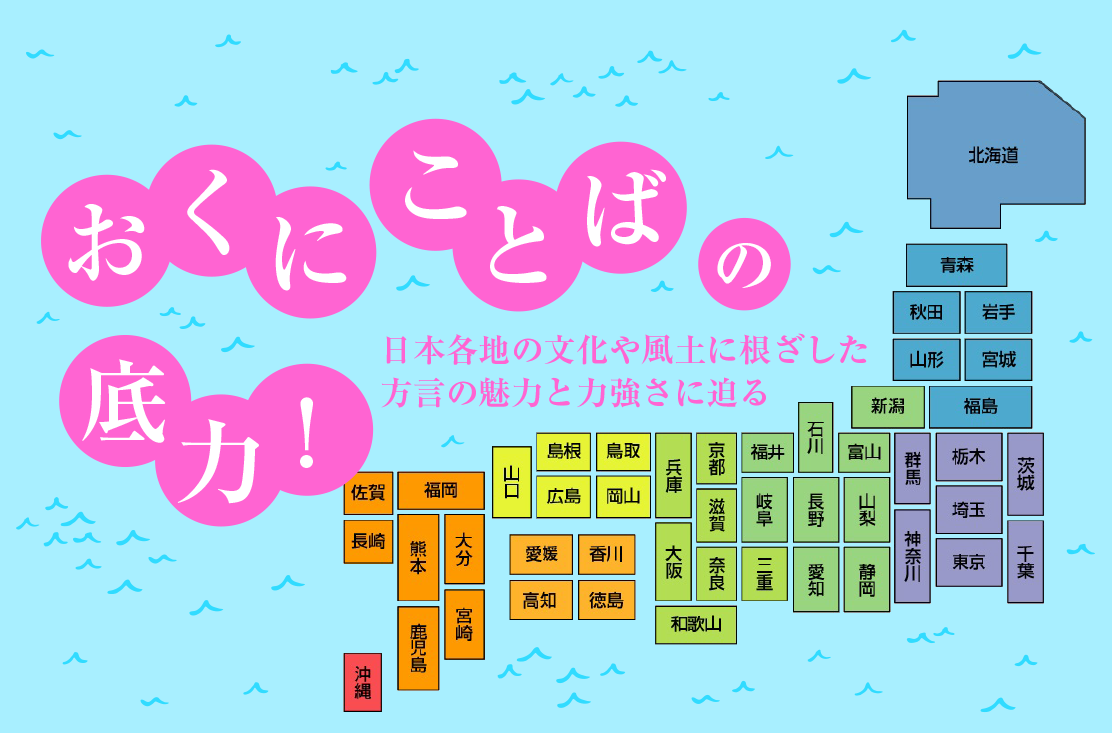

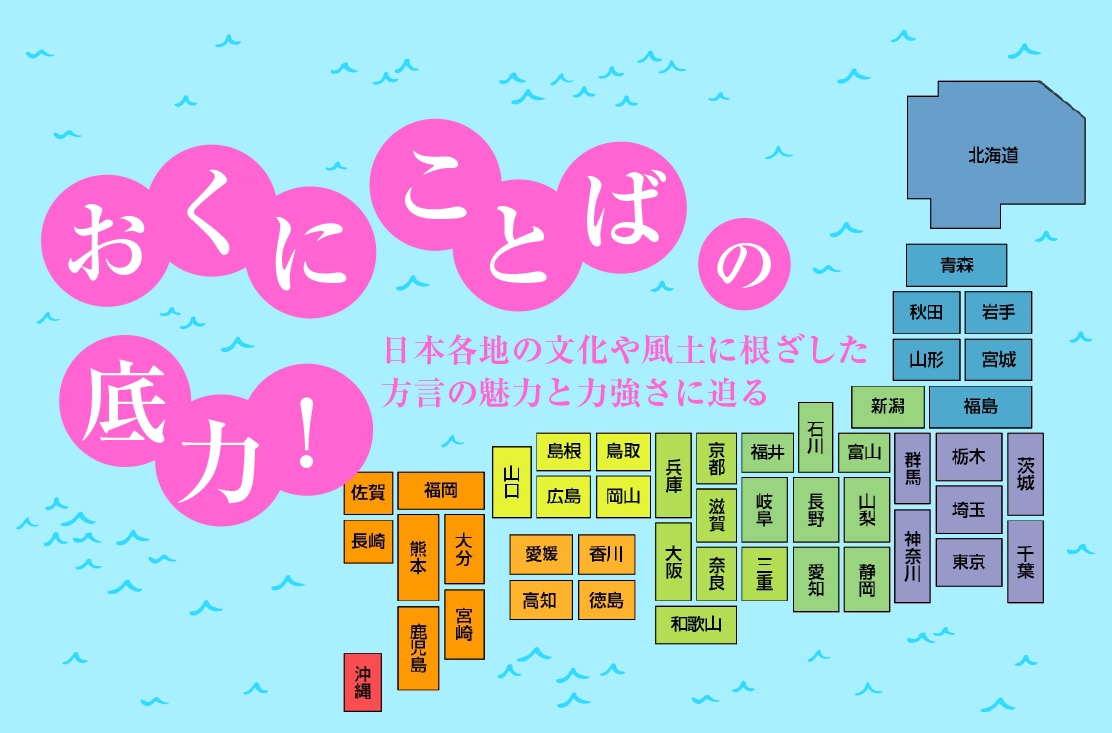

「おこしやす」と「おいでやす」のイメージ

[回答者] 関西大学学生・近畿地方出身者128名

[調査時期] 2011年12月

より優美な語感をもつ「おこしやす」は京都にふさわしく、より気さくな語感をもつ「おいでやす」は大阪にふさわしい。これは、京都・大阪に住む多様な人々の多様な言語使用の実態を超えて、現在私たちが抱くステレオタイプ化された「京都」と「大阪」の地域イメージに対応するものだと言えるでしょう。

「地域らしさ」と方言

こうしたステレオタイプ化された地域イメージは、昨今各地でさかんに行われている、方言による地域表象によって、さらに強化されます。方言による地域表象とは、観光ポスターや観光グッズ等に方言を用いて「地域らしさ」を表現することです。とくに「おこしやす」や「おいでやす」のような歓迎挨拶ことばは、観光客向けのキャッチコピーにおおいに活用されています。

京都市内をめぐると、いたるところに「おこしやす」の文字を見かけます。「おいでやす」もたまに見かけますが、「おこしやす」のほうが圧倒的に多く用いられています。それに対して、大阪では「おこしやす」を見かけることはほとんどありません。地下鉄御堂筋線の新大阪駅の「ようおこし大阪へ!」のような例があるくらいです。一方で、「おいでやす」は大阪でもよく見かけます(もっとも、大阪でより頻繁に見かけるのは「まいどおおきに」ですが)。

|

|

|

| 天五中崎通商店街(大阪) | 地下鉄御堂筋線新大阪駅の改札口(大阪) |

|

|

|

| 京都市バス(京都) | JR京都駅構内の顔出し看板(京都) |

京都は「おこしやす」、大阪は「おいでやす」?

「おこしやす」と「おいでやす」は、もともと京ことばで多用されてきた表現ではあるのですが、『夫婦善哉』の例にも見られるように、大阪でも用いられてきました。大阪では実際に、接客用語としての「おいでやす」を、より多く用いてきたという可能性はあります。ただし、現在、地域表象として活用されている「おこしやす」と「おいでやす」は、そうした日常の生活言語の使用実態をより誇張し、固定化するような、地域的に片寄った用いられ方をしているということは言えるでしょう。

これがおくにことばの底力!

「おこしやす」と「おいでやす」は、前者の方がよりていねいな表現として、京都でも大阪でも使われてきました。しかし、現在では、京都と大阪のそれぞれの地域イメージと結びつき、「おこしやす」=京都、「おいでやす」=大阪、というステレオタイプが広まっています。日常の生活言語から切り離された方言の活用が、地域イメージの「創出」と「再生産」に深く関わるものとなっているという見方は、現代日本社会を見る一つの視点と言えます。

著者プロフィール

日高 水穂 (ひだか みずほ)

山口県生まれ。関西大学・教授。主な著書に『授与動詞の対照方言学的研究』(ひつじ書房、2007)、『秋田県民は本当に〈ええふりこぎ〉か?』(無明舎出版、2011)など。2011年に活動拠点を秋田から大阪に移し、目下、京阪方言を鋭意観察中

《参考図書》

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る